2 0 0 0 OA 長野県長谷村「戸台の化石」保存会

- 著者

- 小松 俊文 北村 健治

- 出版者

- 日本古生物学会

- 雑誌

- 化石 (ISSN:00229202)

- 巻号頁・発行日

- no.72, pp.48-50, 2002-09-20

「あった〜, アンモナイトだ〜」子供達の声が急峻なアルプスの斜面に木霊する.「戸台の化石」学習会も昨年で46回目を重ねた.「南アルプス戸台」.年配のアルピニストにとっては馴染みの地名である.標高1000m.原生林と高山植物, 静かな谷合に響く渓流の調は谷間の孤島を思わせる.しかし, 「戸台」を知る者は, なにもアルピニストばかりではない.動物, 植物, 昆虫学者や地質学者, 特に化石愛好家にとっては馴染み深い地名である.この地域には, 一億年以上昔の白亜紀の地層(戸台層)があり, 中生代を代表する二枚貝化石の"三角貝"やアンモナイトの産地がある(佐藤, 1919;江原, 1931;前田ほか, 1965;北村ほか, 1979;田代ほか1983, 1986;小畠, 1987;図1-3).戸台の"三角貝"の研究は古く, 信州の鉱物や化石の採集家として有名な保科(五無齋)百助が明治30年ごろに"三角貝"化石を初めて採集し, 明治32(1899)年に脇水鉄五郎が, この標本を日本で2番目の"三角貝"化石の産出記録として地質学雑誌に報告した(脇水, 1899).その後, 北村健治(現明星高校教諭)によって, 多くのアンモナイトや二枚貝, ウニ, ウミユリ, サンゴなどの化石が発見され, 最近では南アルプスの化石産地として良く知られるようになった(北村, 1966, 1978, 1987, 1992).

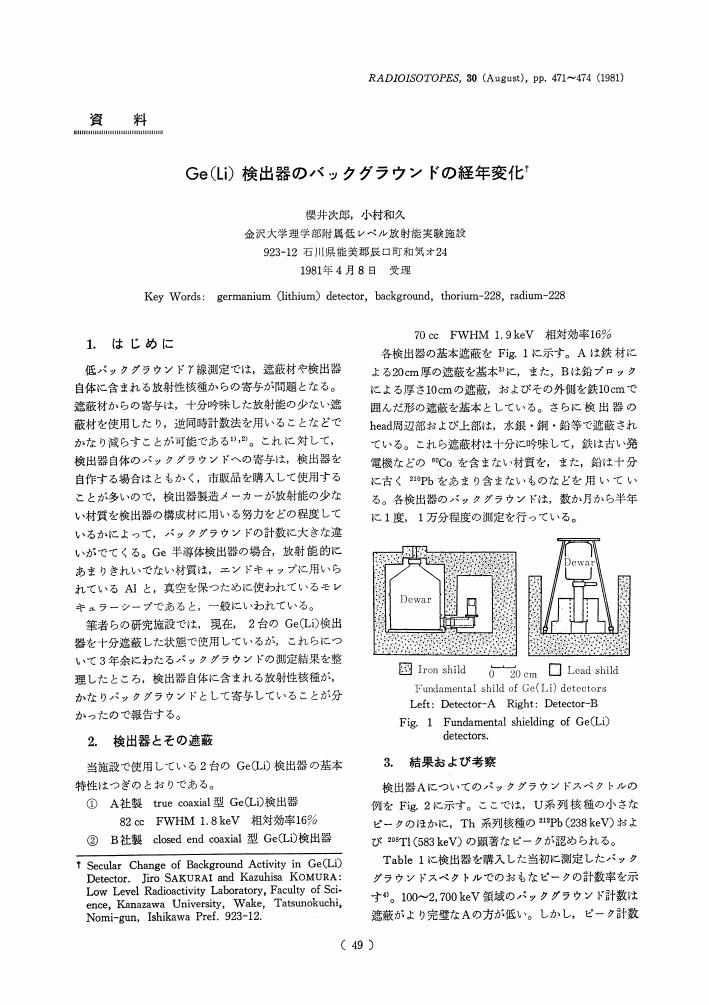

2 0 0 0 OA Ge (Li) 検出器のバックグラウンドの経年変化

- 著者

- 櫻井 次郎 小村 和久

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.471-474, 1981-08-15 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA 末端肥大症における尿路結石

- 著者

- 家城 恭彦 宮腰 久嗣 永井 幸広 番度 行弘 臼田 里香 宮本 市郎 大沢 謙三 小林 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内分泌学会

- 雑誌

- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.755-763, 1991-07-20 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 16

It is generally accepted that acromegaly is often associated with hypercalciuria, but there are few reports on the frequency and the mechanisms of urolithiasis. Recently we consecutively experienced 2 cases of acromegaly with urolithiasis, and these experiences made us investigate the association between urolithiasis and acromegaly.Among 18 acromegalies from 1977 to March 1990 (10 males, 8 females, 24-64 years old), 13 cases (72%) fulfilled the criteria of hypercalciuria (urinary calcium (u-Ca) ?200mg/day or u-Ca/urinary creatinine (u-Ca/u-Cr)?0.15), and 7 cases (39%) suffered from urolithiasis that was diagnosed by KUB (4 cases) or X- ray computed tomography (CT)(3 cases). Especially in the last 2 years, 5 out of 7 cases (71%) were complicated with urolithiasis and all 7 cases were associated with hypercalciuria. These results suggest that hypercalciuria and urolithiasis are both much more frequent than previously reported.In 6 cases who were treated by pituitary adenomectomy from 1988-1989 (4 males, 2 females, 24-59 years old), we examined Ca metabolism before and after operation. Before operation, the levels of serum growth hormone (GH), u-Ca (mg/day), u-Ca/u-Cr (in all cases) and plasma somatomedin -C (Sm-C) (in 4 cases) were increased above the normal range. To determine the etiology of hypercalciuria, we performed the oral Ca load test under restriction of Ca (400mg/day) and P (650mg/day) intake. The results suggested that the hypercalciuria might be mainly due to the increased absorption of Ca from the intestine (so-called ”Absorptive hypercalciuria”). However, the levels of serum vitamin D (Vit. D) metabolites were all within the normal range before operation. After operation, GH and u-Ca/u-Cr (in 5 cases) and u-Ca (mg/day) (in all cases) decreased significantly compared with before operation, and the levels of Sm- C (in all cases), serum 25-(OH) D3, 1α,25-(OH)2D3 (in 4 cases) and 24,25-(OH)2D3 (in 3 cases) were also reduced after operation. Surprisingly, u-Ca and u-Ca/u-Cr normalized only in 4 cases who showed a reduction in 1α,25- (OH)2D3 levels after operation, although there were no correlations between u-Ca (mg/day) or u-Ca/u-Cr and 1α, 25-(OH)2D3. Significant correlations were found between u-Ca (mg/day) or u-Ca/u-Cr and Sm-C. The parathyroid function evaluated by the rapid Ca infusion test or nephrogenous cyclic adenosine monophosphate (NcAMP) was normal before and after operation.In conclusion, the high frequency of urolithiasis in acromegaly observed in this study may be strongly ascribed to hypercalciuria, and the facts that (1) in the general population, the frequency of urolithiasis has increased and (2) our methods of confirming urolithiasis were more sensitive than those described in previous reports. The cause of hypercalciuria might be partly due to increased Ca absorption from the intestine mediated by 1α,25-(OH)2D3. Now we emphasize that urolithiasis in acromegaly is more common than previously considered, so it is important to prevent severe complications of urolithiasis by early diagnosis and treatment.

2 0 0 0 成人の手部平面積の非対称性について

- 著者

- 服部 恒明 大槻 文夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.133-136, 1974

手掌部平面相は, 把持動作等における接触域の指標として, 身体活動の遂行において考慮すべき形質と考えられるが, 従来殆んど言及されていない. そのため,成人男女合計139名について面積測定し, きき手別の集団で検討した. その結果, 平均値は男14Ocm^2, 女12Ocm^2前後を示し, 男女共優勢側の値が, 非優勢側に比して大きかった. スポーツマンの結果と比較すると, 一般成人では両側とも小さいことが知れた. 非優位側の優位側に対する割合は97〜99%を示し, Verchuerの平均百分率偏差を求めた結果, 男女間や左右優勢群間に特定の傾向は認められなかった. 平均値で示される一般的傾向に従がわないもの, すなわち非優位側が優位側よりも大きい例は, 男の右優勢群で12(21.4%), 左優勢群7(23.3%), 女の右優勢群で6(15.8%), 左優勢群6(40.0%) となり, 比較的高い頻度で出現することが明瞭となった.

- 著者

- 大石 英司 北島 崇 中村 久江 松田 知恵子 網本 勝彦 安原 寿雄

- 出版者

- 社団法人日本獣医学会

- 雑誌

- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.421-423, 1997-05-25

- 被引用文献数

- 3

Actinobacillus pleuropneumoniae血清型1, 2, および5型菌の培養上清濃縮液にoil-in-water型オイルアジュバントを加えたワクチンを作製し, 野外における効果について検討した. 出荷率は試作ワクチン注射群で91.6%, 市販ワクチン注射群(対照群)で60%であった. 屠殺時の肺病変は, 対照群で重度の充出血, 癒着および結節を認めたのに対し, 試作ワクチン群の病変は軽度であった. さらに, 試作ワクチン注射痕の残留も認められず, 野外における本ワクチンの有効性, 安全性が確認された.

2 0 0 0 戦後夫婦の本音と建前 : 室生犀星『杏つ子』論

- 著者

- 幡宮 杏子

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科千葉・金井・石原研究室

- 雑誌

- 近代文学. 第二次. 研究と資料

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.133-151, 2016-03

2 0 0 0 OA 尿膜管疾患14例の臨床的検討

- 著者

- 宍戸 俊英 三浦 一郎 渡辺 和吉 野田 治久 林 建二郎 桶川 隆嗣 奴田原 紀久雄 東原 英二

- 出版者

- 泌尿器科紀要刊行会

- 雑誌

- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.11, pp.731-735, 2005-11

尿膜管疾患14例について検討した.その結果,尿膜管膿瘍は10例で,臨床症状は下腹部痛/臍部排膿と発熱が多く,尿細胞診はclass IIが最も多かった.尿膜管癌は4例で,全例に無症候性肉眼的血尿が見られ,class IIは2例で,血清腫瘍マーカーの上昇を3例に認めた.尿膜管膿瘍では腹部エコー及びMRIを施行した症例では全例で病巣部を描出することができ,T2強調画像で低信号を呈したが,尿膜管癌では内部不均一な等~高信号であった.尿膜管膿瘍の8例に尿膜管摘除術を施行し,尿膜管癌3例には骨盤内リンパ節郭清と尿膜管摘除及び膀胱温存のため膀胱部分切除術を行った.尿膜管癌の2例のみ再発を認め,両症例共に癌死したが,尿膜管膿瘍では再発は認めなかった

2 0 0 0 IR 島と野獣--「蠅の王」を読む

- 著者

- 杉山 洋子

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.1-16, 1989-02

2 0 0 0 遺伝的前処理を用いた音声圧縮

- 著者

- 川崎 博志 満倉 靖恵 福見 稔 赤松 則男

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.140, pp.77-80, 2004-06-18

近年の情報化社会において,音声圧縮は重要な技術の一つである。これまでにも音声圧縮の方法が数多く提案されているが,これらはいずれも10分の1から20分の1程度である。またこれらに伴って圧縮された音声や画像を配信する会社においては,圧縮率が高ければ高いほどダウンロードにかかる時間が削減できるため,圧縮率の向上は非常に有効である。本稿では,これまでに提案されている方法と比較し,提案した手法の有効性を検証する。さらに,比較実験として,ニューラルネットワークを用いた方法を挙げ,その比較を行なった。

2 0 0 0 ESS/経済科学局

- 著者

- 荒敬 内海愛子 林博史編著

- 出版者

- 蒼天社出版

- 巻号頁・発行日

- 2005

2 0 0 0 OA わが国が未批准の国際条約一覧 : 2009年1月現在

- 著者

- 国立国会図書館調査及び立法考査局議会官庁資料課

- 出版者

- 国立国会図書館

- 巻号頁・発行日

- 2009-03-25

2 0 0 0 事故は語る 保護者責任では限界、ライターの火遊び防止

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ものづくり (ISSN:13492772)

- 巻号頁・発行日

- no.668, pp.65-67, 2010-05

幼児の火遊びの発火源として最も多いのがライター。欧米では、ライターを幼児には操作しにくい構造とすることを義務付けているが、日本はこれまで特に規制がなかった。しかし、ライターによる火遊びが原因と思われる火災が後を絶たないことから、日本でも遅ればせながら同様の規制を導入しようとの気運が高まっている。

2 0 0 0 OA 自閉児の安全指導に関する調査

- 著者

- 宮城 信也

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 情緒障害教育研究紀要 (ISSN:0287914X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.53-56, 1987-03-15

本論は自閉児が家庭や学校などでどのような危険な場面に遭遇しているのか,それに対して親や教師はどのような指導をしているのかについて,親,教師(幼稚園,小・中情緒障害学級,精薄養護学校)への面接調査を行ったものである。調査対象は親については軽度14名,中度8名,重度4名,計26名,教師については幼稚園2校,小・中情緒障害学級5校,精薄養護学校(附属の寄宿舎含む)2校である。主な結果は次のとおりである。家庭にあっては,行方不明,とびだし,危険な場所での遊びなど多くの危険例が認められる。障害程度別に見ていくと軽度の場合,2歳から6歳までが多くの危険にさらされている時期である。中度の場合,異食,自傷行為を除くと軽度と同じ傾向である。重度の場合,他傷行為のような危険例は少ないが,生活年齢が高くなっても多くの危険にさらされている。学校場面においても,障害の程度によって多様な危険例が示され,通級制情緒障害学級と精薄養護学校では子どもの危険な行動,それに対する安全指導,教師の指導上の悩み,などにちがいが見られ,通級制情緒障害学級での危険は比較的少ない。精薄養護学校では,行方不明や火遊び,他傷行為などに多くの配慮を必要としているが,子どもの内面の理解による危険発生の予防,教職員のチームワークによる対応がなされている。

- 著者

- 靍 日出郎 ツル ヒデロウ Hidero Tsuru

- 出版者

- 札幌大学経営学部附属産業経営研究所

- 雑誌

- 産研論集 (ISSN:09169121)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.1-6, 2016-03

2 0 0 0 OA 活動基準原価計算の現状と問題点 : 日本の現状を中心にして

- 著者

- [ツル] 日出郎

- 出版者

- 札幌大学

- 雑誌

- 産研論集 (ISSN:09169121)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.3-13, 2008-03

- 著者

- 谷田貝 雅典 坂井 滋和

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.69-78, 2006

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 5

教授者と学習者の視線が一致する一斉講義における遠隔教育の研究事例はない.本研究では,視線一致型テレビ会議システム,従来型(視線不一致)テレビ会議システムを利用した授業と,対面授業における教育効果の比較分析を行った.各授業では質問紙調査と学習効果測定試験を実施した.試験成績を分散分析した結果,各授業間の成績差は見出されなかった.質問紙評価を分散分析および多重比較により評価した後,主観学習評価として理解感と学習意欲に関する項目を省き,因子分析をした結果,「ノンバーバルコミュニケーション」「飽き」「緊張」「視線・姿欲求」「疲労・不満」「弛緩」の6因子が抽出された.各因子を独立変数,試験成績(客観学習評価)および主観学習評価を従属変数として,単回帰分析および重回帰分析を行った.結果,以下のことが明らかとなった.「ノンバーバルコミュニケーション」は,主観学習評価および客観学習評価に対し正の影響を与える.視線が合わない学習環境では,学習者に学習活動の負荷を与える.視線が一致する遠隔教育は,対面一斉講義の教授方略が適用できるが,「飽き」に関する対策が必要である.

2 0 0 0 IR 保育実習(施設)の意義について--実習を終えた学生のアンケートから見えてくるもの

- 著者

- 服部 次郎 谷田貝 雅典 Jiro Hattori Masanori Yatagai 岡崎女子短期大学 岡崎女子短期大学 Okazaki Women's Junior College Okazaki Women's Junior College

- 出版者

- 岡崎女子短期大学

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:09168400)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.47-54, 2009