1 0 0 0 OA リナロール香気が不安を軽減する脳の仕組み

- 著者

- 柏谷 英樹

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.112-117, 2021-03-25 (Released:2021-11-14)

- 参考文献数

- 13

古来より植物の芳香が抗不安効果を持つことは経験的に広く知られてきた.今日でもその作用は民間療法として取り入れられている.しかしながら「香気が抗不安効果を生み出すメカニズム」については未だ不明である.本稿ではリナロール(ラベンダー精油の主要香気成分の一つ)の香気が持つ抗不安作用,その作用の嗅覚依存性,そしてベンゾジアゼピン感受性GABAA受容体の関与を中心に,その基盤となる脳内メカニズムについて最新の知見をもとに解説する.

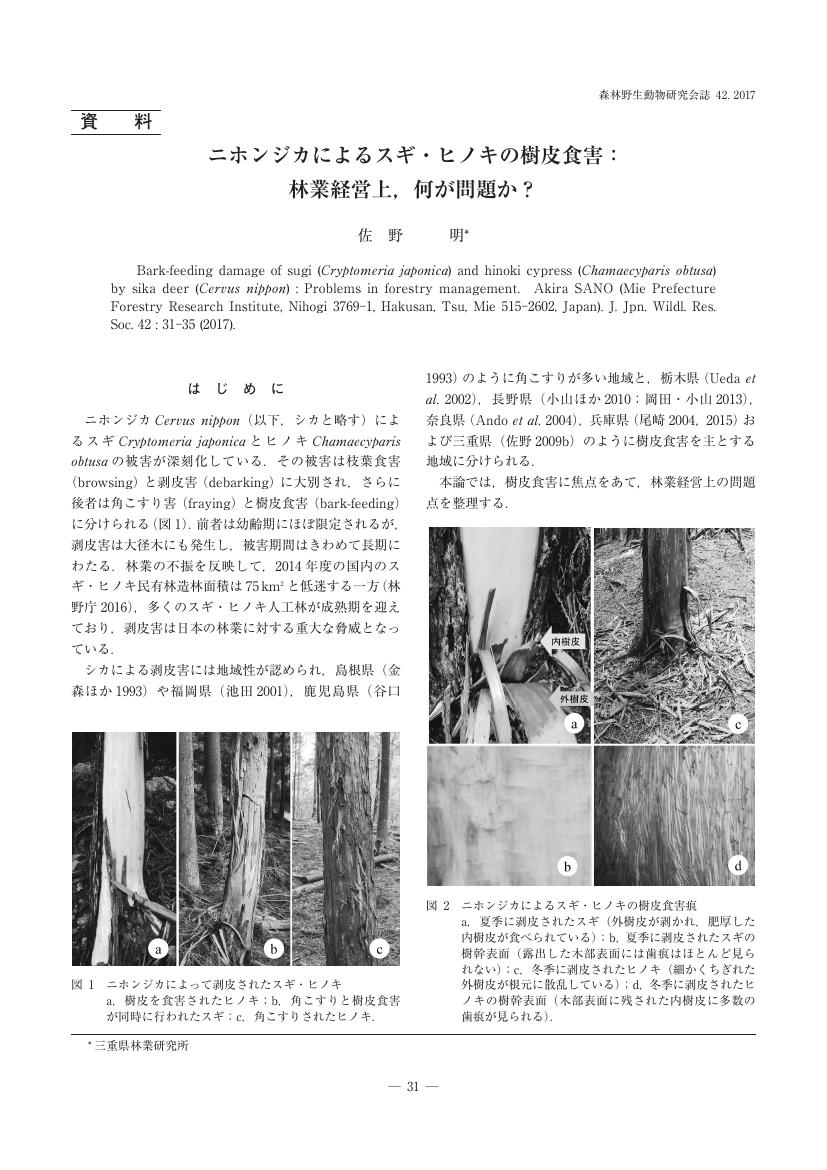

1 0 0 0 OA ニホンジカによるスギ・ヒノキの樹皮食害:林業経営上,何が問題か?

- 著者

- 佐野 明

- 出版者

- 森林野生動物研究会

- 雑誌

- 森林野生動物研究会誌 (ISSN:09168265)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.31-35, 2017-03-30 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 腰痛と下肢痛・しびれに対する柴胡加竜骨牡蠣湯の治療経験

- 著者

- 原田 直之 山本 佳乃子 小暮 敏明

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.241-245, 2020 (Released:2021-09-28)

- 参考文献数

- 12

腰痛とそれに伴う下肢痛,しびれ感はしばしば難治性で日常生活動作の低下につながるため漢方治療の良い適応となっている。今回我々は,精神神経症状の有無にかかわらず柴胡加竜骨牡蠣湯が奏功した症例を複数経験したので報告する。症例は腰痛を主訴とし,下肢の痺れあるいは疼痛を伴う5例である。そのうち4例には精神神経症状はみられなかった。柴胡加竜骨牡蠣湯の投与によっていずれも2ないし4週間で疼痛の軽減と歩行距離の改善がみられ,鎮痛薬が不要となった。一般に,柴胡加竜骨牡蠣湯は精神神経症状を伴うものが適応とされるが,自覚的な症状がなくとも著効する場合があり,慢性疼痛による潜在性うつ状態を精神神経症状ととらえることで,腰痛緩和の鑑別処方になり得ると考える。

1 0 0 0 OA Local Allergic Rhinitis の現状と課題

- 著者

- 松根 彰志

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.10-18, 2021-02-15 (Released:2022-02-15)

- 参考文献数

- 27

Allergic rhinitis (AR) is a type I allergic disease of the nasal mucosa in response to inhaled aeroallergens and exhibits clinical symptoms such as watery rhinorrhea, nasal congestion, itching, and sneezing. Serum antigen-specific IgE (sIgE) measurements and a skin test (ST) against aeroallergens have been routinely employed to diagnose AR. Individuals exhibiting AR symptoms without a positive ST nor serum sIgE have been diagnosed as non-AR cases (NAR). However, the concept of local AR (LAR) has been advocated as a clinical entity mainly and initially in Europe. LAR is characterized by AR symptoms in the absence of systemic atopy assessed by ST or serum sIgE. The diagnosis of LAR should be rationally based on the detection of sIgE synthesis in nasal secretion or mucosa, and is now practically by a nasal allergen provocation test (NAPT). LAR is a stable phenotype and not an initial stage of conventional AR, it, however, shows moderate to severe nasal symptoms, remarkable impairment of QOL (quality of life) and rapid progression to symptomatic worsening. It should also be noted that LAR is often complicated with other atopic diseases such as atopic asthma and/or conventional AR. LAR complicated with AR is named dual Allergic Rhinitis (DAR). While no attention has been payed to LAR in Japan for long time, we reported the study about LAR cases in Japan this year, for the first time in Japan, based on our clinical and experimental investigation. According to our study, it is concluded that LAR is supposed to exist with the sensitization by house dust mite or Japanese cider pollen. This article is a review about LAR for clinical use containing its history, concept, diagnostic criteria and therapeutic choices in reference to recent publications updated including our published study.

1 0 0 0 OA 186 ステロイド外用剤の長期大量投与により, 低身長をきたしたアトピー性皮膚炎児の1例

- 著者

- 小倉 由紀子 小倉 英郎 森田 英雄 倉繁 隆信

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3-2, pp.455, 1993-03-30 (Released:2017-02-10)

1 0 0 0 OA The third Japan-U.S. symposium on motor proteins and associated single-molecule biophysics

- 著者

- Tomohiro Shima Kumiko Hayashi

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- pp.e200037, (Released:2023-10-04)

1 0 0 0 OA 欧州諸国民の自然界からの年間被ばくの実態

- 著者

- 河田 東海夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.32-35, 2015 (Released:2020-02-19)

- 参考文献数

- 7

欧州では自然放射線による国民の年間線量が日本人の倍以上になる国がいくつもある。欧州全体では,年間7mSvを超える住民の総人口は2,000万人を超え,13mSvを超える総人口は約600万人と見積もられる。そうした環境下でも,欧州では高度に文化的な生活が連綿として営まれてきたという事実は,原発事故の避難住民が「1mSvの呪縛」を克服し,どの程度の被ばくなら受忍可能かを考えるうえで,重要な示唆を与える。

1 0 0 0 京都大学における「学徒出陣」 : 調査研究報告書

- 著者

- 京都大学大学文書館編集

- 出版者

- 京都大学大学文書館

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 OA スポーツマネジメント研究の計量書誌学的レビューに基づく研究推進方策の検討

- 著者

- 宇野 博武 林田 敏裕 柴田 紘希

- 出版者

- 日本スポーツマネジメント学会

- 雑誌

- スポーツマネジメント研究 (ISSN:18840094)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.23-42, 2023 (Released:2023-10-02)

- 参考文献数

- 50

The number of foreign research papers on sport management has increased significantly in recent years. Therefore, in order to revitalize sport management research in Japan, understanding research trends overseas is important. We aimed to examine ways to promote sport management research in Japan through a bibliometric analysis of articles published in major domestic and international academic journals. Data were collected on bibliographic information (e.g., year of publication, author, and author's institutional affiliation) of articles published in five major national and international sport management journals during the period from 2000-2020. The analysis revealed that research productivity is high in countries such as the U.S., Australia, Canada, the U.K., and Germany. The analysis also revealed that the number of coauthored papers in international journals is increasing. The results of this study are used to suggest measures that may be effective for promoting collaborative research, especially within academic organizations.

- 著者

- 安斉 俊久

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.2, pp.213-220, 2022-02-10 (Released:2023-02-10)

- 参考文献数

- 18

左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)が50%以上,ナトリウム利尿ペプチド値の上昇を認め,心エコー等で拡張不全が示唆される心不全は,LVEFの保たれた心不全(heart failure with preserved ejection fraction:HFpEF)と定義される.高齢女性に多く,高血圧,心房細動,糖尿病等の併存症を高率に認める.神経体液性因子抑制薬による予後改善効果は示されておらず,うっ血に対する利尿薬と併存症に対する治療のみが推奨されてきたが,最近,SGLT2(sodium glucose cotransporter 2)阻害薬の有効性が報告された.

1 0 0 0 OA 80歳以上高齢者大腸癌の治療

- 著者

- 磯部 秀樹 高須 直樹 水谷 雅臣 木村 理

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.5, pp.599-605, 2007 (Released:2007-11-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 6 5

目的:がん罹患率のなかで大腸癌が増加しているが,高齢者に対する手術や化学療法も増加してきている.高齢者に対する外科治療の問題点を明らかにすべく,近年の高齢者大腸癌の特徴を調べた.方法:1990年から2004年までの15年間に手術を施行した80歳以上の高齢者大腸癌67例(男性38例,女性29例)について,70歳∼74歳の大腸癌症例130例を対照とし,臨床病理学的特徴,手術術式,術前の併存基礎疾患,術後合併症,化学療法,術後生存率に関して検討した.結果:大腸癌の進行度としては80歳以上群でDukes Bが多く,70∼74歳群でDukes Aが多かった.結腸癌では2群間に手術術式による差はなかったが,直腸癌においては,80歳以上群にハルトマン手術と経肛門的局所切除が多かった.リンパ節郭清では結腸癌においては有意差をみとめなかったが,80歳以上群の直腸癌において郭清度が低く,直腸癌において2群間に有意差を認めた.根治度には有意差はなかった.術前併存基礎疾患は80歳以上群で76%に認められ,循環器疾患が多く,次いで呼吸器疾患,脳梗塞後遺症,老人性認知症が続いた.80歳以上の51%に術後合併症が認められ,70∼74歳群と比べ術後せん妄が多かったが他の合併症に差はなかった.80歳以上群に術死は認めなかった.結論:高齢者においても全身状態に応じた手術を行うことにより,合併症の発症を抑えQOLを損なうことなく安全な手術を行うことができると考えられた.

- 著者

- 輿石 彩花 後藤 智香子 新 雄太 矢吹 剣一 吉村 有司 小泉 秀樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.1355-1362, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 3 3

コミュニケイティブプランニングの普及に従い、都市計画やまちづくりにおいて住民参加の重要性が高まっている。本研究では、2020年にバルセロナから日本に導入された住民参加のためのオンラインプラットフォーム「Decidim」に着目し、3つの先進的な事例からDecidimの日本での活用実態を明らかにする。導入者へのインタビューやDecidim上のコメントの分析から、Decidimの利用における効果や課題を明らかにした。日本では、様々な目的や方法でDecidmが導入され、参加の間口を広げることに寄与していた。一方で、行政や住民による受け入れ体制やDecidimの「使い方」、カスタマイズ方法に課題があることが明らかになった。日本におけるDecidimは、熟議のためのツールではなく、共感のためのツールであると言える。

1 0 0 0 OA 中国語を母語とする上級日本語学習者による目的を表す「ために」と「ように」の習得

- 著者

- 稲垣 俊史

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.142, pp.91-101, 2009 (Released:2017-04-25)

- 参考文献数

- 16

中国語話者による目的を表すタメニとヨウニの区別(日本語教師になるためた勉強している/日本語教師になれるようた勉強している)の習得を調査した。主節の主体が目的節の表す行為をコントロール可能な場合はタメニが用いられ,そうでない場合はヨウニが用いられることが知られている。日本語と中国語の比較ならびに母語の転移とインプットの観点から,中国語話者はタメニを過剰般化し,この過剰般化は上級レベルでも消えにくいであろうと予測できる。タメニを含む文とヨウニを含む文を比べる優先度タスクを用い,上級レベルの中国語話者と日本語話者を比較したところ,この予測が支持された。本研究は,目標言語と母語における目標構造の特性を踏まえ,主に印欧語の習得データを基に第二言語習得研究で議論されてきた母語の転移と肯定証拠の観点から,非印欧語(中国語)話者による非印欧語(日本語)の習得データを提示し,説明した点で意義深いと言える。

1 0 0 0 OA 口唇乾燥状態の客観的評価法とその要因について

- 著者

- 友木 依里子 関東 裕美 辻 行貴

- 出版者

- 日本香粧品学会

- 雑誌

- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.1-8, 2018-03-31 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 20

The degree of lip dryness is accompanied by the changes in atmospheric temperature and/or humidity. In an attempt to relieve lip dryness, lip is commonly and involuntarily licked. When lip dryness becomes noticeable, people often apply products such as lip balm to protect the lips, but this may be insufficient to hydrate them because toothpaste and facial wash tend to dry them whenever they are used. Also, during the dry winter season, involuntary lip-licking to hydrate the lips becomes habitual, even among adults, occasionally leading to lip-licking dermatitis. Apart from lip-licking, tooth brushing and lip-biking are able to make lips more prone to get dry and sore. The overall evaluation on lip appearance is often reflected by the severity of chapped lips (e.g., cracks and/or peels), but due to the variation in individual’s sensitivities, the subjective dryness assessment does not necessarily agree with the objective evaluation. Therefore, we tried to develop an objective lip dryness scoring system based on the analysis of UV light-exposed lip images that could capture the dryness conditions usually undetectable through medical interviews or gross examination. We also discussed how subjective and objective lip evaluations were associated with daily life-related matters derived from medical interviews and questionnaires.

1)真菌抽出成分で感作した動物を用いた慢性咳嗽モデルの作成真菌から抽出したアレルゲン物質をラットに感作した後に、咳感受性および気道過敏性の亢進の有無を確認する。真菌から抽出したアレルゲン物質により感作したモルモットにおいて、クエン酸およびカプサイシンにより誘発される咳嗽数は、非感作群における誘発咳嗽数に比べ有意に増加しており、咳感受性の亢進が認められた。一方、ヒスタミンにより誘発される気道収縮反応には、感作および非感作群の間に有意な差はなく、アレルゲン感作による気道過敏性の亢進は認められなかった。また、アレルゲン感作群で認められたクエン酸誘発咳嗽数の増加は、抗ヒスタミン薬により非感作群の咳嗽数のレベルにまで抑制された。これらのことから、真菌から抽出したアレルゲン物質により感作したモルモットにおける咳感受性の亢進はヒトにおけるアトピー咳嗽における咳感受性亢進に対応するもめと考えられる2)アナナダマイドによるTRPV1受容体を刺激し介したC線維興奮と一酸化窒素の関連マウスに高濃度(3mg/ml)のアナンダマイドを3分間吸入することにより誘発された咳嗽数(約15回程度)は、TRPV1受容体の選択的拮抗薬であるガプサゼピンにより有意に拮抗された。また、低濃度(0.3mg/ml)のアナンダマイドの吸入では溶媒である10%DMSO吸入時とほぼ同程度の咳嗽数(7回程度)が誘発されたがnitricoxide(NO)の前駆物質であるL-arginineを事前吸入することにより、低濃度(0.3mg/ml)のアナンダマイドの吸入による咳嗽数は有意に増加した。L-Arginineにより増加した低濃度(0.3mg/ml)アナンダマイド誘発咳嗽数はNOの合成阻害薬であるL-NAMEにより用量依存的に抑制された。Ovalbumineにより感作およびチャレンジにより気道炎症を引き起こしたマウスのカプサイシン誘発咳嗽数は非感作・非チャレンジ群マウスに比べ増加しており、肺胞洗浄液中のNO量も有意に増加していた。これらのことから、気道炎症により増加したNOがC線維終末でのトランスポーターを介したアナンダマイドの取込みを促進し、その取込まれたアナナダマイドがTRPV1受容体を刺激し、タキキニン類の遊離を促進することで、いわゆる咳の受容器の一つであるA・線維終末受容器のrapidlyadaptingreceptorの興奮性を亢進し、咳の感受性を増大させていることが考えられる。これらのメカニズムが気道炎症を伴う慢性咳嗽の発症機序の一因となっている可能性が強く示唆される。

1 0 0 0 OA 明日香村で発見されたハラアカコブカミキリの記録

- 著者

- 岡本 悠佑

- 出版者

- 橿原市昆虫館

- 雑誌

- 橿原市昆虫館研究報告 (ISSN:24370029)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.53, 2023 (Released:2023-10-07)

1 0 0 0 OA 企画展「あつまれ!だんごむし」のアンケート調査結果

- 著者

- 池田 大 野川 裕司

- 出版者

- 橿原市昆虫館

- 雑誌

- 橿原市昆虫館研究報告 (ISSN:24370029)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.42-52, 2023 (Released:2023-10-07)