1 0 0 0 OA オホーツク海産外洋性イカの卵哺育行動

- 著者

- 奥谷 喬司 中村 征夫 関 勝則

- 出版者

- The Malacological Society of Japan

- 雑誌

- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.237-239, 1995-09-30 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 4

著者の一人関は1991年夏, また, 中村は1995年5月, 根室海峡羅臼沖で卵塊を腕に抱えて遊泳しているイカを撮影した。これまでタコ類の卵保護や保育は知られていたが, イカ類の卵保育はいまだかって一例の報告もない。今回標本を直接研究することはできなかったが, 開眼類イカの卵保育行動の世界最初の発見となるので速報する。

1 0 0 0 OA 編集後記

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.ii, 2021 (Released:2021-10-01)

- 著者

- 中村 幹広

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.25-29, 2021 (Released:2021-10-01)

1 0 0 0 OA 安定化技法により自己コントロール感への影響が認められたパニック症の1例

- 著者

- 梶原 都香紗 松岡 弘道 小山 敦子

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.460-466, 2021 (Released:2021-07-01)

- 参考文献数

- 13

はじめに : パニック症に対するEMDR (眼球運動による脱感作と再処理法) が報告されているが, 今回EMDRを実施することなく, EMDR導入前に用いる安定化技法のみでパニック症の軽快と自己コントロール感への影響が認められた症例を経験したので報告する. 症例 : 20代女性. パニック症. 抑うつ状態. 受診時の胸のざわつき, 電車乗車時のパニック症状出現に対する不安に対し, それぞれ安定化技法の 「拡張版コンテイナー・テクニック」 を実施し, SUDs (主観的障害単位) の減少が認められた. 本人も効果を実感し, 自己にて練習することとなった. 「安全な場所」 を実施し, 新幹線にも乗ることが可能となった. 本人も自信がついたと語り, その後の心理面接では過剰適応に対する気づきが認められた. 考察 : 安定化技法は, パニック症状の軽減, 自己コントロール感の向上を促し, 過剰適応な対人関係のパターンにも影響を与える可能性がある.

本研究は、ケアをめぐる負の世代間連鎖に関する実証研究を通じて、ジェンダー・世代・障がいの交差する暴力(虐待)の連鎖に関する構造的把握と、包摂的権利保障システムの構想を行うことを目的とする。日本よりも発展してきた韓国との比較から、ジェンダー・世代・障がいをめぐる権利擁護・保障に関する実態分析と政策課題の明確化を行い、女性・子ども・高齢者の権利がともに擁護・保障される、包摂的権利保障システムを構想していく。また、理論的・実証的検討から、ケアをめぐる制度的不正義にどう対峙するか、ケア民主主義の視点から、ケアをめぐる全世代型の包摂的権利保障システム構想へとつなげていく。

- 著者

- Norihisa Noguchi Hidemasa Nakaminami Keisuke Nakase Masanori Sasatsu

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.9, pp.1469-1473, 2011-09-01 (Released:2011-09-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 16 19

Probiotics are additives containing live microbes that beneficially affect a host by improving the properties of the host intestinal microflora. Recently, advances in medical treatments have led to increased numbers of immunocompromised patients; some patients contract opportunistic infections of Enterococcus species, which are considered non-pathogenic bacteria. To evaluate the safety of probiotics containing Enterococcus strains, we isolated Enterococcus from six probiotic products and compared the pathogenic genes and antimicrobial susceptibility of the probiotic strains to those of clinical isolates. Our study showed that all Enterococcus strains contained in probiotic products were E. faecium, and no vancomycin-resistant strains were found. In addition, no pathogenic genes, such as ace, agg, gelE, cylM, cylB, cylA, cpd, cob, ccf, efaAfs, efaAfm, espfs, or espfm, were found in the probiotic strains. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) analysis showed obvious genetic differences between the probiotic strains and the clinical isolates. The data suggested that the probiotic Enterococcus strains were not transmitted to hospitalized patients. Therefore, our results strongly suggest that probiotic products are unlikely agents for causing opportunistic infections.

1 0 0 0 OA 醸造研究-この100年と今後

- 著者

- 伊藤 清 飯村 穰

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.9, pp.610-617, 2004-09-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 11

新しい21世紀の幕開けを契機に, 醸造研究-この100年と今後をあれこれ考えを巡らしてみるのも有意義なことである。この特集では「原料から製品に至るまで」6回にわたり, 各分野に造詣の深い先生方に最新の手法で伝統的な酒造りの本質を科学し, さらにこれからの酒造りを概観していただくことにする。本報はその序章である。なお, これは平成16年3月31日に広島大学で開催された, 日本農芸化学会大会において筆者らが企画したシンポジウムをベースとしている。

1 0 0 0 OA 細菌毒素と健康 (病原因子の解析)

- 著者

- 鈴木 潤

- 出版者

- Japanese Electrophoresis Society

- 雑誌

- 生物物理化学 (ISSN:00319082)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.67-70, 2006-06-15 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

The microbial environment is an essential aspect of the discussion of“genvironment and health”, due to our close coexistence with microorganisms. Furthermore, on a daily basis, bacteria cause food poisoning in humans through food intake, with as many as 90% of food poisoning cases being of bacterial origin. In addition, the Food Hygiene Law classifies etiological agents responsible for food poisoning into 16 types, many of which produce hemolytic toxins as pathogenic factors. Since these toxins are protein toxins, their properties can be determined by electrophoresis analysis. The toxin properties have also been analyzed by conducting osmotic protection and hemolysis inhibition experiments, as well as through determination of their ultrastructure and hemolytic efficiency. Hemolytic efficiency is expressed numerically as a function of streptolysin O (SLO) concentration and hemolysis level, or in other words, the concentration dependency of SLO from the lowest hemolysis level to complete hemolysis. These findings will contribute to the treatment and prevention of food poisoning.

- 著者

- Ryota TATEZAWA Taku SUGIYAMA Shuho GOTOH Takafumi SHINDO Hiroshi IKEDA Masaaki HOKARI Katsumi TAKIZAWA Naoki NAKAYAMA Miki FUJIMURA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-0116, (Released:2023-08-30)

- 参考文献数

- 34

Delayed foreign body reactions to either or both clipping and coating materials have been reported in several small series; however, studies in the titanium clip era are scarce. This study aims to survey the contemporary status of such reactions to titanium clips and coating materials. Among patients who received a total of 2327 unruptured cerebral aneurysmal surgeries, 12 developed delayed intraparenchymal reactions during outpatient magnetic resonance imaging (MRI) follow-up. A retrospective investigation was conducted. The patients' average age was 58.6 (45-73) years, and 11 were women. The aneurysms were located in the middle cerebral artery (n = 7), internal carotid artery (n = 4), or anterior communicating artery (AComA, n = 1). In 10 patients, additional coating with tiny cotton fragments was applied to the residual neck after clipping with titanium clips; however, only the clipping with titanium clips was performed in the remaining two. The median time from surgery to diagnosis was 4.5 (0.3-60) months. Seven (58.3%) patients were asymptomatic, and three developed neurological deficits. MRI findings were characterized by a solid- or rim-enhancing lobulated mass adjacent to the clip with surrounding parenchymal edema. In 11 patients, the lesions reduced in size or disappeared; however, in one patient, an AComA aneurysm was exacerbated, necessitating its removal along with optic nerve decompression. In conclusion, cotton material is a strongly suspected cause of delayed foreign body reactions, and although extremely rare, titanium clips alone may also induce such a reaction. The prognosis is relatively good with steroid therapy; however, caution is required when the aneurysm is close to the optic nerve, as in AComA aneurysms.

- 著者

- TAKENORI INOMATA JAEMYOUNG SUNG ALAN YEE AKIRA MURAKAMI YUICHI OKUMURA KEN NAGINO KENTA FUJIO YASUTSUGU AKASAKI AKIE MIDORIKAWA-INOMATA ATSUKO EGUCHI KEIICHI FUJIMOTO TIANXIANG HUANG YUKI MOROOKA MARIA MIURA HURRAMHON SHOKIROVA KUNIHIKO HIROSAWA MIZU OHNO HIROYUKI KOBAYASHI

- 出版者

- The Juntendo Medical Society

- 雑誌

- 順天堂醫事雑誌 (ISSN:21879737)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.2-13, 2023 (Released:2023-02-28)

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 1

During the 5th Science, Technology, and Innovation Basic Plan, the Japanese government proposed a novel societal concept -Society 5.0- that promoted a healthcare system characterized by its capability to provide unintrusive, predictive, longitudinal care through the integration of cyber and physical space. The role of Society 5.0 in managing our quality of vision will become more important in the modern digitalized and aging society, both of which are known risk factors for developing dry eye. Dry eye is the most common ocular surface disease encountered in Japan with symptoms including increased dryness, eye discomfort, and decreased visual acuity. Owing to its complexity, implementation of P4 (predictive, preventive, personalized, participatory) medicine in managing dry eye requires a comprehensive understanding of its pathology, as well as a strategy to visualize and stratify its risk factors. Using DryEyeRhythm®, a mobile health (mHealth) smartphone software (app), we established a route to collect holistic medical big data on dry eye, such as the subjective symptoms and lifestyle data for each individual. The studies to date aided in determining the risk factors for severe dry eye, the association between major depressive disorder and dry eye exacerbation, eye drop treatment adherence, app-based stratification algorithms based on symptomology, blink detection biosensoring as a dry eye-related digital phenotype, and effectiveness of app-based dry eye diagnosis support compared to traditional methods. These results contribute to elucidating disease pathophysiology and promoting preventive and effective measures to counteract dry eye through mHealth.

1 0 0 0 OA Methylphenidate内服中に脳出血を来したADHDの男子例

- 著者

- 林 貴大 木村 暢佑 中森 いづみ 樋口 嘉久 宮嶋 智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.294-295, 2018 (Released:2018-08-16)

- 参考文献数

- 5

MethylphenidateはADHDに使用され, 適正使用ガイドには脳血管発作 (脳出血, 脳梗塞, くも膜下出血) の報告例が記載されている. 今回methylphenidate内服中に2回の脳出血を来した13歳男子を経験した. 6歳7か月からmethylphenidate 18mg, 9歳1か月よりatomoxetine 20mgを毎日内服していた. 10歳9か月時に意識障害を生じた. 頭部CTでは左側頭葉に出血が認められた. 血圧, 身体所見, 血小板数, 凝固能, 抗核抗体, 頭部MRIやMRAでは異常所見はなかった. 保存的加療で1か月後の頭部CTでは出血像は消失していた. 薬剤性を考慮し2剤を中止したが, 多動や集中力低下が著明であり出血3か月後からmethylphenidateのみを再開した. 後遺症なく経過していたが, 12歳11か月時トランペット吹奏中に同部位に再出血を来した. 脳血管造影検査では器質的疾患の存在は否定的であった. Methylphenidateは構造や作用がamphetamineに類似している. Amphetamine使用例での脳血管発作の報告例は散見する. 機序として, 血管炎, hypertensive spikesや脳血管奇形の破綻が報告されている. 本症例では, これらの所見は指摘できなかったが, methylphenidateは稀に脳出血を来しうることを考慮する必要がある.

1 0 0 0 ナノマイクロ加工を応用したボディ・オン・チップの開発

- 著者

- 平井 義和

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.9, pp.690-694, 2023-09-05 (Released:2023-09-05)

- 参考文献数

- 20

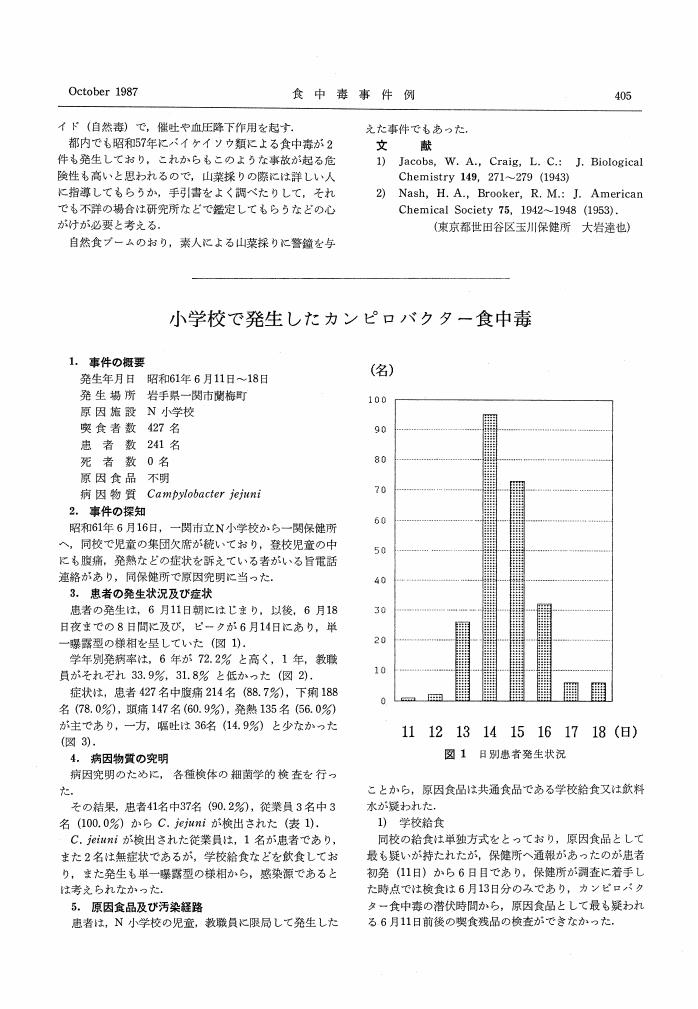

1 0 0 0 OA 小学校で発生したカンピロバクター食中毒

- 著者

- 工藤 竹昭 加藤 陽一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.5, pp.405-406, 1987-10-05 (Released:2009-12-11)

1 0 0 0 OA ストレス防衛反応を制御する中枢自律神経系

- 著者

- 桑木 共之

- 出版者

- 日本自律神経学会

- 雑誌

- 自律神経 (ISSN:02889250)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.157-164, 2020 (Released:2020-10-16)

- 参考文献数

- 22

ストレス防衛反応とは,敵などのストレッサーに遭遇した時に闘争逃走行動を効果的に行う為に,血圧・心拍数・呼吸数を上昇させ,筋血流を増やして当面不必要な内臓血流は減少させるという反応である.これらの反応は無意識の領域を司る自律神経系の働きによって実現されており,これが上手く働かないと生命の危機に直面することにもなりかねない.防衛反応の表出に際し,視床下部の防衛領域が一斉にそのスイッチを入れる重要な部位であることが20世紀中頃には既に知られていた.しなしながら,その詳細が明らかになったのは比較的最近である.この神経回路メカニズムの解明を目的とした我々の研究成果を解説する.視床下部に存在するオレキシン産生神経細胞がその主役であり,またオレキシン産生神経細胞は睡眠覚醒を司る神経でもあった.すなわち,意識にのぼる活動を制御する神経メカニズムと無意識の領域との接点が明らかになった.

1 0 0 0 OA 6. マグネシウム・微量元素の代謝異常

- 著者

- 磯崎 泰介 菱田 明

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.5, pp.846-852, 2006-05-10 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

マグネシウム (Mg) と微量元素は生命活動に重要である. 低栄養, 中心静脈栄養 (TPN) 施行時に欠乏しやすく, 腎不全など電解質調節能低下時には過剰になりやすい. いずれも一般に広く行われる検査項目ではなく, 異常が見過ごされやすく, 時に致命的となることに注意する必要がある.

1 0 0 0 行動のデータ科学:教師なし機械学習による行動文法の計算論的記述

- 著者

- 三村 喬生

- 雑誌

- 2023年度統計関連学会連合大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-07-03

1 0 0 0 OA キリスト教と仏教 -神秘主義と禅について-

- 著者

- 阿部 倫子 Abe Michiko

- 出版者

- 早稲田大学大学院社会科学研究科

- 雑誌

- 社学研論集 (ISSN:13480790)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.75-82, 2015-09-15

1 0 0 0 OA クリアランス理論に基づく持続的腎代替療法(CRRT)施行時の薬物投与設計の考え方

- 著者

- 山本 武人 樋坂 章博 鈴木 洋史

- 出版者

- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会

- 雑誌

- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.3-19, 2014 (Released:2018-04-02)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3

持続的腎代替療法(CRRT)は、主に急性期病棟において循環動態が不安定な患者に導入されるが、CRRTにより治療上必要な薬物も除去され、血中濃度コントロールに難渋することも多い。そのため、CRRT導入患者に対しては慎重な投与設計が必要であるが、ガイドラインで推奨されている投与量は、限られたCRRT実施条件における検討に基づくものがほとんどである。そのため、施設毎・患者毎に実施条件が異なるCRRT導入患者に対して適切な投与設計を行うためには、CRRTによる薬物のクリアランス(CLCRRT)とCRRT実施条件の関連性を理解し、CRRT導入による全身クリアランス(CLtot)の変化を定量的に評価する必要がある。まず、CRRTによる小分子薬物の除去メカニズムは基本的には濾過と拡散であるが、アルブミンと結合した薬物は透析膜を透過できないことから、血漿中の非結合型薬物のみが除去の対象となる。従って、CLCRRTは薬物のタンパク非結合型分率とCRRT実施条件により理論的に推定可能であり、通常の実施条件(透析液流量と濾過量の合計が10~35 mL/min程度)であればクレアチニンクリアランス(CLcr)として10~35 mL/minに相当する。一方で、CRRT導入時の投与設計を行う上では薬物の未変化体尿中排泄率(Ae)も重要なパラメーターであると考えられる。すなわち、CRRT導入時の投与量としては、各種文献に示されているCLcrが10~50 mL/min相当の投与量を目安とするが、Aeの大きい腎排泄型薬物では、患者の腎機能が廃絶している場合にはCRRT実施条件の個人差がCRRT導入時のCLtotに与える影響が大きく、CRRT実施条件を考慮した投与設計が必要となる可能性がある。さらに、CRRT導入患者であっても初回投与量は腎機能正常者と同量とすること、CRRTは尿細管分泌や再吸収を代替できないため、それらの寄与の大きい薬物では予想外の薬物動態変化を示す可能性があることなどにも注意が必要である。本稿ではCRRT施行時のクリアランスの考え方について理論的背景を紹介した後、抗菌薬を例に臨床における投与設計への応用について解説する。

- 著者

- Yuta NAKAZAWA Takafumi OHSHIMA Hideyuki KANEMOTO Aki FUJIWARA-IGARASHI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-0315, (Released:2023-09-04)

Advanced imaging techniques under general anesthesia are frequently employed to achieve a definitive diagnosis of canine nasal diseases. However, these examinations may not be performed immediately in all cases. This study aimed to construct prediction models for canine nasal diseases using less-invasive examinations such as clinical signs and radiography. Dogs diagnosed with nasal disease between 2010 and 2020 were retrospectively investigated to construct a prediction model (Group M; GM), and dogs diagnosed between 2020 and 2021 were prospectively investigated to validate the efficacy (Group V; GV). Prediction models were created using two methods: manual (Model 1) and LASSO logistic regression analysis (Model 2). In total, 103 and 86 dogs were included in GM and GV, respectively. In Model 1, the sensitivity and specificity of neoplasia (NP) and sino-nasal aspergillosis (SNA) were 0.88 and 0.81 in GM and 0.92 and 0.78 in GV, respectively. Those of non-infectious rhinitis (NIR) and rhinitis secondary to dental disease (DD) were 0.78 and 0.88 in GM and 0.64 and 0.80 in GV, respectively. In Model 2, the sensitivity and specificity of NP and SNA were 0.93 and 1 in GM and 0.93 and 0.75 in GV, respectively. Those of NIR and DD were 0.96 and 0.89 in GM and 0.80 and 0.79 in GV, respectively. This study suggest that it is possible to create a prediction model using less-invasive examinations. Utilizing these predictive models may lead to appropriate general anesthesia examinations and treatment referrals.

1 0 0 0 OA 独居高齢者のセルフ・ネグレクトに影響する要因とそのプロセス――当事者の語りに着目して――

- 著者

- 鄭 煕聖

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.56-69, 2018-05-31 (Released:2018-06-28)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,高齢者がなぜセルフ・ネグレクト状態に陥ったか,その発生要因とプロセスを明らかにすることである.そのため,セルフ・ネグレクトの状態にある65歳以上の在宅独居高齢者9名を対象に半構造化面接を実施し,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによるデータ分析を行った.その結果,セルフ・ネグレクトの発生要因として20カテゴリーが抽出され,それらを次の四つの上位カテゴリーにまとめることができた.また,セルフ・ネグレクトは,【素因(個人的特性)】+【危機的ライフイベント】⇒{【社会・環境要因】⇔【無気力・生活機能低下】}という一連のプロセスのなかで生じることが明らかになった.考察では,セルフ・ネグレクトとは,個人の意図性に関係なく,誰にでも起こりうる出来事であり,今後の課題として予防的視点を重視した多機関多職種の協働と連携とともに,社会的包摂志向のアプローチの必要性が示唆された.