1 0 0 0 情報基盤の変遷:オンプレミスからクラウドへ

- 著者

- 永田 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.329-335, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

静岡大学では情報機器の老朽化やICT社会に関する時勢の変化などにより情報基盤を4,5年おきに全面更改している。ここ十数年のICT業界はクラウドコンピューティングの普及により情報資産は所有から利用へと変化した。静岡大学においても数回の更改を経てクラウドコンピューティングを全面適用した情報基盤に変化している。本稿では情報基盤更改に対して,クラウドコンピューティング導入前後の技術面,運用面,調達手法の変化を概説する。

1 0 0 0 OA 「社史から読み解く長寿企業のDNA 歴史に見る強さの源泉」村橋 勝子 著

- 著者

- 高田 高史

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.355, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

1 0 0 0 ~図書館における書影等の利用~

- 著者

- 澤田 将史

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.346-352, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

1 0 0 0 サブスクリプションサービスの概要と購買行動の変化

- 著者

- 谷守 正行

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.312-317, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

元来,定期配達や定期購読の意味でしかなかったサブスクリプションサービスが,いったいどうしてあらゆる世代の購買行動の変革を促すに至ったのであろうか。それを検討するためには,そもそもサブスクリプションとは何なのかを明らかにする必要がある。そこで,最初にサブスクリプションの定義を行い,サブスクリプションたる機能要件を明らかにした。そのうえで,商業的な意味で使われるサブスク進化形態や従来のシェアリングサービスとの比較検討を通して具体的に検証した。最後に,サブスクリプションサービスと購買行動の変化の関係性を検討し,事業者および利用者それぞれに対するサブスクリプションのメリット/デメリットを述べる。

- 著者

- 河井 良太

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.324-328, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

東大阪市では,令和3年4月より電子図書館サービス「ひがしおおさか電子図書館」を提供している。本稿では,当該サービスの導入経過や活用事例などについて紹介する。「ひがしおおさか電子図書館」は,サービス開始当初から“日本最大級の蔵書がある電子図書館”として広報することで利用拡充を図ってきた。また,学校連携事業の一環として,市立小中学校の全児童生徒がGIGAスクール構想のタブレット端末を用いて電子図書館を利用できるようIDを付与しており,子どもたちの読書環境の充実に努めている。今後さらなる市場拡大が期待される電子図書館であるが,リアルの図書館とのバランスを考えながらうまく共存させていくことが大切である。

1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.357-360, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

- 著者

- 海老澤 直美

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.311, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

サブスクリプションサービスは一般的に,定額制でさまざまなコンテンツやサービスを利用できる仕組みとされ,これまでは主に本,音楽,映画などのデジタルコンテンツに関連して語られることが多くありました。しかし,最近ではソフトウェアやクラウドサービスなど,さまざまな分野で利用されています。特にコロナ禍による自宅時間の増加や外出制限の影響で,サブスクリプションサービスの利用は加速しました。所有から利用へのライフスタイルの変化が広まり,個人だけでなく企業や図書館,教育機関などでも同様の変化が起きています。サブスクリプションサービスは社会への影響も大きいと言えます。利用者は,低コストで多様なコンテンツやサービスを利用できるようになりました。一方,提供側は,定期的な収益の安定化や顧客との関係構築の機会を得ることができます。本特集では,「サブスクリプションサービスが社会に与えた影響」と題し,サブスクリプションサービスの概要を解説するとともに図書館や教育機関における具体的な事例も紹介します。まず谷守正行氏(専修大学)に,サブスクリプションサービスの概要をわかりやすく解説していただくとともに,購買行動の変化についても説明いただきました。図書館においては,学術雑誌の転換契約への移行とオープンアクセスの取り組みが重要なテーマとなっています。これについては,平田義郎氏,山崎裕子氏,金子芙弥氏,野中真美氏(大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE))に,JUSTICEにおけるオープンアクセスの取り組みとあわせて詳説いただきました。また,河井良太氏(東大阪市教育委員会)には,公共図書館における電子図書館サービスの導入経過と活用事例などについて紹介いただきました。教育機関では,情報基盤の変遷が進んでいます。この変化については,永田正樹氏(静岡大学)に,クラウドコンピューティングの導入事例を通じて具体的に解説いただきました。さらに,牛頭哲宏氏(神戸常盤大学),髙松邦彦氏(東京工業大学),酒井智行氏(株式会社KEI)には,大学におけるmanaba(学習支援システム)の活用事例とその教育効果などについて紹介いただきました。本特集が,サブスクリプションサービスや図書館,教育機関に関心を持つ読者にとって有益な情報となることを願っています。(会誌担当編集委員:海老澤直美(主査),青野正太,今満亨崇,長谷川幸代)

1 0 0 0 OA 新任教授特別講演(2)

- 著者

- 神田 奈緒子

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.227, 2021-10-30 (Released:2021-11-27)

- 著者

- Kyosuke Fukuda Takashi Amari Kohei Yoshino Hikaru Izumiya Kenichiro Yamaguchi

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.12, pp.791-796, 2022 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 8

[Purpose] With the innovation of healthcare delivery systems, a need for early determination of patients’ discharge outcomes arises after proximal femur fracture surgery, to reduce the burden on healthcare infrastructure. Several studies have examined the extent of walking ability early in the postoperative period to predict the outcome destination. In this study, as an additional validation of these studies, we examined the effect of walking ability on the hospital discharge prognosis of patients in the first week after proximal femur fracture surgery in Japan. [Participants and Methods] Medical records of 228 patients with proximal femur fractures, aged ≥75 years old, admitted between April 2015 and March 2019, were retrospectively analyzed. The objective variable was discharge destination. The main evaluation factor was walking ability one-week post-surgery. [Results] Good walking ability and the company of a relative living together one week post-surgery were significant determining factors of discharge destination. [Conclusion] The ability to walk and the presence of a co-resident one week after surgery increased the likelihood of proximal femur fracture patients to be discharged directly to home. Our findings may help rehabilitation professionals make better decisions regarding discharge destination.

1 0 0 0 OA 大腿骨近位部骨折を呈した超高齢患者の 在宅退院に関連する因子の検討

- 著者

- 岩瀬 弘明 村上 貴士 中井 良哉 東 智里 舩田 雅之 重田 裕子 日沖 義治 窓場 勝之 村田 伸

- 出版者

- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会

- 雑誌

- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.63-67, 2017-07-31 (Released:2017-09-13)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 1

本研究の目的は,大腿骨近位部骨折を呈した超高齢患者の在宅退院に関連する因子を明らかにすることである。研究デザインは後方視的観察研究で,2012年4月から2014年3月にA病院の回復期リハビリテーション病棟に入院していた85歳以上の大腿骨近位部骨折患者のうち,在宅あるいは施設に退院した者とした。調査項目は年齢と性別,身長,体重,術式のほか,FIM 運動項目とFIM 認知項目,MMSE,握力,同居家族の有無とした。統計解析は,退院先を目的変数としたロジスティック回帰分析を用いて検討した。解析の結果,退院先に独立して関連する因子として抽出されたのは,FIM 運動項目と同居家族の有無であった。これらのことから,大腿骨近位部骨折を呈した超高齢患者の在宅復帰を促進するためには,ADL 動作の自立度を高めるようなアプローチと住宅改修や福祉用具の導入といった環境整備が重要視されること,同居家族の有無が重要となることが示された。

1 0 0 0 OA 肥満化が労働者、企業、社会に与える影響とその経済学的分析

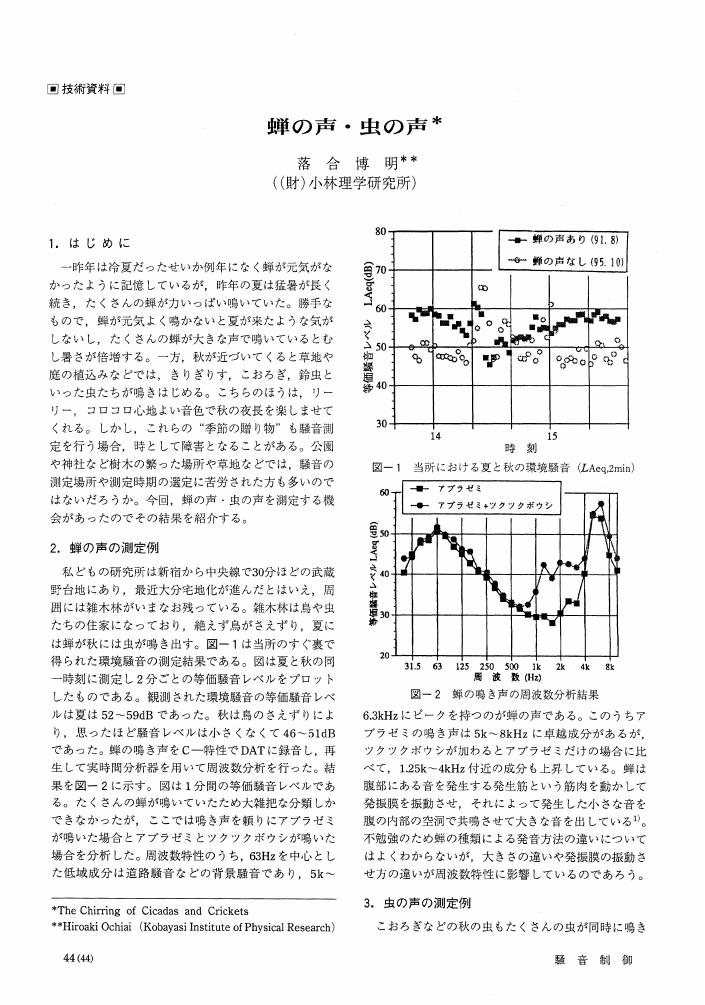

1 0 0 0 OA 蝉の声・虫の声

- 著者

- 落合 博明

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.44-45, 1996-02-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- Shota Tokunaga Chie Uchikoshi Kyu Hayashi Hironori Suzuki Masataka Ito Shuji Noguchi

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.633-640, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

- 参考文献数

- 45

Nobiletin (NOB) is a flavonoid with attractive pharmaceutical characteristics, including anti-Alzheimer’s, anti-inflammation, and anti-cancer properties, but it has low solubility in water, resulting in reduced bioavailability. Its solubility must be improved to develop NOB as a drug. Cocrystal engineering can change the physicochemical properties of an active pharmaceutical ingredient and generate remarkable drug candidates that are superior in drug formulation. In this report, extensive co-crystal screening of NOBs with 31 cocrystal formers (coformers) with various functional groups was carried out by the liquid-assisted grinding method. As a result, four cocrystals (NOB with urea (URE), oxalic acid, gallic acid and salicylic acid) and one solvate crystal (NOB with formic acid (FOR)) were found. Powder X-ray diffraction and thermal analysis revealed the unique crystal morphology of all the obtained samples. In addition, the crystal structures of two of them (NOB-URE and NOB-FOR) were determined by single crystal X-ray diffraction. The results revealed that NOB-URE and NOB-FOR are new cocrystals or solvate crystals consisting of molar ratios of 1 : 2 and 1 : 0.73, respectively. In NOB-URE, we could observe a transient increase in solubility due to supersaturation, suggesting that URE is one of the better coformers of NOB.

1 0 0 0 OA 亜鉛製錬副産物からのガリウム, インジウムの回収

- 著者

- 阿部 秀来

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.1133, pp.561-565, 1982-07-25 (Released:2011-07-13)

- 被引用文献数

- 2 1

The trace amounts of gallium and indium are contained in the Black Ore type of deposits distributed at Hokuroku area in Akita. Gallium and indium tend to be concentrated into the zinc concentrates through mineral processing.Dowa Mining Co., Ltd. began to examine the recovering process of gallium and indium in 1963 whengallium was given attention as raw material of semi-conductor, and studied manysided technique to recover both metals fromthe by-product of zinc refinery. Our gallium and indium recovery process is characterized by the zinc residue treatmentprocess of The lijima Zinc Refinery of Akita Zinc Co., Ltd. which is very useful to concentrate both metals, and also by thesolvent extraction process to separate gallium and indium from the sulfuric acid solution.Considering how to solve the problem derived from the application of the technique to the plantoperation, gallium recovering plant was constructed in Kosaka Smelter of Dowa Mining Co., Ltd. simultaneously with theconstruction of Iijima Zinc Refinery.Operation started in January 1972, and is producing high quality gallium and indium. Though only 40kg/m ofmetallic gallium and some indium hydroxides were produced when started, now 180kg gallium and 250kg indium areproduced every month.

1 0 0 0 OA Grothendieckの変動的ホッジ予想への新アプローチ

1 0 0 0 モチーフ理論の一般化を用いた数論的現象の探究

- 著者

- 宮崎 弘安

- 出版者

- 日本電信電話株式会社NTTコミュニケーション科学基礎研究所

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2021-04-01

数論幾何では、整数や素数の性質を、代数多様体と呼ばれる図形(幾何学的対象)の性質に置き換えて研究する。多くの場合、代数多様体の構造は非常に複雑で、そのままでは調べるのが難しい。そこでコホモロジー理論を用いた「線形近似」を行うのが現代数学の常套手段である。数論幾何には様々な種類のコホモロジーが現れるが、それらは全てモチーフという理論によって結びつくと考えられている。これまでの研究では、モチーフ理論全体を一般化することにより、従来の理論が抱えていた原理的な制約を克服することに成功した。本研究ではこの新しいモチーフ理論を駆使し、従来の理論では捉えられなかった数論的現象を探求することを目指す。

1 0 0 0 OA 豚レンサ球菌莢膜関連遺伝子群の網羅的解析及び遺伝学的血清型別法の開発

- 著者

- 大倉 正敏

- 出版者

- 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2011

豚レンサ球菌は豚やヒトに重篤な疾病を引き起こす重要な人獣共通感染症起因菌であり、莢膜多糖の抗原性の違いにより30以上の多様な血清型に分類されている。本研究では現在、血清型別に使用されている全35血清型参照株の莢膜多糖合成に関わる遺伝子群[Capsular polysaccharide synthesis(cps)gene cluster]について比較・解析を行った。その結果、本菌の血清型は「cps gene clusterの交換による大規模な変異」及び「cps gene cluster内の少数の遺伝子の塩基配列置換や欠失・挿入などによる小規模な変異」の両方により多様性を創造していることが示唆された。さらに、解析により明らかとなった、複数血清型共通遺伝子及び血清型特異的遺伝子を利用し、2回のマルチプレックスPCRにより分離株の血清型を推定する型別法を開発した。

1 0 0 0 OA 続·シンクタンク (1) —我が国の現状分析と平均像

- 著者

- 小原 満穂

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.10, pp.881-891, 1992-01-01 (Released:2008-05-30)

- 参考文献数

- 3

Vol.33 No9,10,11の「シンクタンク」(1),(2),(3),の続編として,総合研究開発機構が実施したアンケート調査を分析·評価するとともに『シンクタンク年報1990』を用いて,我が国のシンクタンクの現状分析を行い,形態:公益法人,職員:68名,研究者:23名,全収入:約7億円,調査収入:約2億円,主たる研究分野:国土開発·利用および産業·経済,報告書数:25冊,自主研究の割合:15%,報告書の公開割合:12%とする平均的な姿を描いた。さらに研究員50人規模のシンクタンクを設立する場合の条件として,財政面では継続した資金調達が,人材面では優秀な人材の確保が重要であることを指摘した。