1 0 0 0 OA 輪状咽頭筋アカラシアなる疾患は存在するか

- 著者

- 平野 実 大久保 洋 吉田 哲二 江崎 修市 吉田 義一 進 武幹

- 出版者

- The Japan Broncho-esophagological Society

- 雑誌

- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.365-372, 1981-10-10 (Released:2010-10-20)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 6 3

“Cricopharyngeal achalasia” appears to be defined as a failure of the cricopharyngeal muscle to relax or as its premature contraction during the pharyngeal stage of deglutition. Our electromyographic, radiographic and histological investigations led to the conclusion that there are NO such conditions. In the conditions where “cricopharyngeal achalasia” has been thought to exist in association with other neuromuscular diseases, the cricopharyngeal muscle does relax in normal timing. However, since the propelling force is lessened because of weakness of the lingual and/or pharyngeal muscles, bolus does not enter the esophagus during the cricopharyngeal relaxation. Therefore, it is not the cricopharyngeal muscle but the tongue and/or pharyngeal muscles that is responsible for dysphagia. In the conditions where “cricopharyngeal achalasia” appears to be the only problem, again the cricopharyngeal muscle does relax. This was confirmed electromyographically in 5 patients. Results of a histological study suggest that the genesis of dysphagia in these conditions is a decrease in expansibility of the cricopharyngeal muscle resulting from a myopathy. We propose that these conditions should be called “idiopathic cricopharyngeal myopathy.”

- 著者

- Naoko TSUGAWA Akiko KUWABARA Honami OGASAWARA Mayu NISHINO Kimie NAKAGAWA Maya KAMAO Hiroshi HASEGAWA Kiyoshi TANAKA

- 出版者

- Center for Academic Publications Japan

- 雑誌

- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.172-180, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 4

Avoidance of sunlight and self-restraint due to the COVID-19 pandemic may contribute to reduced vitamin D status. This study provides comparable data on vitamin D status in Japanese young women and assesses the effect of lifestyle, including changes caused by the COVID-19 pandemic, on vitamin D status. In study 1, 39 young healthy Japanese women aged 21–25 y were recruited from May 2016–June 2017. Serum 25-hydroxyvitamin D (25OHD) concentration and diet and lifestyle information were obtained from participants each month (n=124). In study 2, using the same parameters as study 1, young women aged 21–23 y (n=10) were recruited in September 2020. In the results of study 1, we found the frequencies of vitamin D deficiency (25OHD<20 ng/mL) in spring, summer, fall, and winter were 90.5%, 62.5%, 81.5%, and 91.3%, respectively. The substantial difference of serum 25OHD concentration was obtained in spring (Δ3.6 ng/mL) and summer (Δ5.1 ng/mL) depending on the frequency of sunscreen use (0–2 d/wk, 3–7 d/wk). In study 2, serum 25OHD concentration in September 2020 was extremely lower than in September 2016 (13.2 ng/mL vs. 21.7 ng/mL). The number of days spent outside in 2020 decreased drastically compared with 2019. In conclusion, vitamin D deficiency was highly common in Japanese women in their early 20s, and frequent sunscreen use contributed to low vitamin D status. Moreover, because the decrease in days outside due to the COVID-19 pandemic obviously resulted in a decline in vitamin D status, both appropriate sunbathing and increased dietary vitamin D intake are recommended to young women.

1 0 0 0 OA 熊野古道の自然空間における生態学的、人文・社会学的価値に関する評価

- 著者

- 表 寿一 OMOTE Juichi

- 出版者

- 近畿大学工業高等専門学校

- 雑誌

- 近畿大学工業高等専門学校研究紀要 = Research reports Kinki University Technical College (ISSN:18824374)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.55-70, 2010-01-01

[Abstract] We investigated how to evaluate natural and landscape values for quantitative assessment of the Kumanokodou World Heritage. The field evaluation methods are described from ecological, environmental, and socio-cultural points of view. The ecological points of view includes a description of the landscape such as forestry type (natural or a man-made, single-storied or a multi-storied, a coniferous, mixed and a broad-leaved), landscape visibility, habitats (Biotops, homogeneous or heterogeneous landscapes). The environmental perspective includes damage caused by garbage, obtrusive buildings, and poorly maintained roads. In addition, the roads create ecological splits. Sociocultured values contain historical importance, degree of lighting,landscape effectiveness, cultural elements and forms of use.

- 著者

- Takayoshi Ohkubo Michihiro Satoh

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023.J045, (Released:2023-06-08)

1 0 0 0 OA 北海道石狩平野の縄文時代の海面変化と遺跡群

- 著者

- 嵯峨山 積 越田 賢一郎 渡井 瞳

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第129年学術大会(2022東京・早稲田) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.247, 2022 (Released:2023-04-03)

日本海に面する石狩平野は,石狩低地と長沼低地に細分され,そこには多くの人々が生活している.一方,同平野には縄文時代以前からの遺跡が多数存在し,縄文人の生活の場でもあった. 遺跡群の分布は約11,000年前までの旧石器時代から縄文時代草創期,約11,000~7,000年前の縄文早期,約7,000~5,000年前の縄文前期,約5,000~4,000年前の縄文中期,約4,000~3,000年前の縄文後期,約3,000~2,400年前の縄文晩期,約2,400~1,300年前の続縄文文化期,約1,300~800年前の擦文文化期に区分される. 約1万年以降の海面変化は,約7,000年前を高頂期とする縄文海進と,その後の海退へて現海面高に至っている(遠藤,2015など).赤松(1972)によれば石狩平野の縄文海進高頂期の海面高は標高約3 mとされ,日本海側から内陸に流入した海水は,石狩川や夕張川,千歳川などの淡水に希釈され,広大な汽水湖(古石狩湖)が形成されたと考えられる.その規模は東西約40 km,南北約30 kmで,現在の海岸線から約38 km離れた長沼町南長沼まで同湖が広がっていたことが珪藻分析により明らかされている(嵯峨山ほか,2013;嵯峨山,2022).現海岸線と平行に発達する紅葉山砂丘の下位には砂礫層が分布し(小山内ほか,1956),同層は高頂期における古石狩湖と外洋を隔てる砂堤であったとされている(松下,1979). 旧石器時代の海面は標高約−40 m以下であり,海岸線は現在より遠く沖合側に位置していたと考えられる.次に,縄文早期では海面は急速に上昇し,同期の終わりである約7,000年前は高頂期に相当し,上に述べた大規模な汽水湖が形成されていった.その後の縄文前期や縄文中期では海面は徐々に低下し,最終的に現海面高に至っている. 海面変化と遺跡群の分布を,特に日本海に面する臨海域に注目して検討すると,縄文早期の遺跡群は比較的内陸に位置し,現海岸線付近には存在しない.次の縄文前期になると,2つの遺跡が紅葉山砂丘上に認められる.海退期に当たるこの時期には,紅葉山砂丘が砂堤上に形成されており,これらのことに時代的矛盾はない.縄文中期になると,遺跡は更に現海岸線近くに存在し,更に海岸線が海側に後退したことを示している.縄文後期では,遺跡の位置は縄文中期とほぼ同じで,縄文晩期ではより海岸線付近にいくつかの遺跡が認められる. この様に,臨海域の遺跡群の分布は海面変化と矛盾なく説明できる.なお,内陸の長沼低地における古石狩湖の形成や広がりと遺跡群の分布については,特にボーリングによる解析結果が少なく,十分な検討には至っていない.今後の課題である.<文献>赤松守雄,1972,石狩川河口付近の自然貝殻層.地質学雑誌,78,275-276. 遠藤邦彦,2015,日本の沖積層-未来と過去を結ぶ最新の地層-.冨山房インターナショナル,415 p. 松下勝秀,1979,石狩海岸平野における埋没地形と上部更新統~完新統について.第四紀研究,18,69-78. 小山内 熙・杉本良也・北川芳男,1956,5万分の1地質図幅「札幌」及び同説明書.北海道立地下資源調査所,64 p. 嵯峨山 積,2022,石狩低地帯の成り立ち:地形と地質.北海道自然保護協会,北海道の自然,60,3-10. 嵯峨山 積・藤原与志樹・井島行夫・岡村 聡・山田悟郎・外崎徳二,2013,北海道石狩平野の沖積層層序と特徴的な2層準の対比.北海道地質研究所報告,85,1-11.

1 0 0 0 OA 梅屋と国芳(一)

- 著者

- 岩切 友里子

- 出版者

- 国際浮世絵学会

- 雑誌

- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, pp.3-13, 1992 (Released:2020-11-28)

- 著者

- Muhammad Fito Bayubaskara Masaru Ohme-Takagi Ming-Tsair Chan

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.117-121, 2023-03-25 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 21

Piriformospora indica, which is an endophytic fungus that grows on various media in the absence of a host, emits plant growth promoting volatile organic compounds (VOCs). Kaefer medium (KF) has been shown to be the most suitable medium for P. indica growth; however, different media may differentially affect fungal metabolism which may in turn influence the VOC profiles of P. indica. To date, how the VOCs emitted from P. indica cultured on different media affect plant growth has not been well characterized. Here, we show that poor nutrient medium (PNM) promoted the growth of P. indica more effectively than potato dextrose agar (PDA) or KF medium. By contrast, plant total biomass and root fresh weight were increased 1.8-fold and 2.1-fold, when co-cultivated with P. indica cultured on PDA medium in comparison with KF or PNM medium, respectively. Furthermore, sucrose in the plant culture medium downregulated the fold-induction ratio of the plant growth promoted by P. indica VOCs.

1 0 0 0 OA 周術期における経口飲料水2製剤の有効性の比較検討

- 著者

- 三根 奈々 谷川 義則 園畑 素樹 平川 奈緒美 坂口 嘉郎

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.802-807, 2013 (Released:2013-11-09)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

経口補水液(OS-1)と高濃度炭水化物含有飲料(AW)の術前水分補給効果と飲水量に関する比較検討を行った.手術当日2例目以降予定の脊髄くも膜下麻酔下に施行される人工股関節全置換術症例を対象とし,封筒法にて各群20例(OS-1 1,000ml群,AW 1,000ml群,AW 250ml群の3群)に分け水分補給効果を前向きに調査した.OS-1 1,000ml vs AW 1,000ml群,AW 1,000ml vs AW 250ml群ともΔFENa(fractional excretion rate of Na)に有意差なく,効果は同等であった.術前摂取飲料に両飲料水とも適することが示唆された.

- 著者

- 有井 賢次 渡邊 学歩 武智 国加 清水 則一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.23-00002, 2023 (Released:2023-06-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

本研究は,既存橋梁の安全監視へのGNSS (Global Navigation Satellite System)による変位計測の適用性を明らかにすることを目的に,センサーの設置方法の工夫,長期計測の安定性,変位計測精度などを調査し,GNSS変位計測が橋梁の複雑な変位挙動把握の有効な手段になり得る可能性を考察するものである.本稿では,スタティック測位方式で取得した3次元変位データと種々のモニタリングデータとの比較により,載荷荷重に対する橋梁のたわみおよび温度変化に起因する比較的長期かつ周期的な三次元変形挙動に対して,必要な精度で計測可能であることを示すとともに,構造解析や計測データの解析結果に基づき,長期および短期の変位挙動把握の可能性に関する検討結果を報告する.

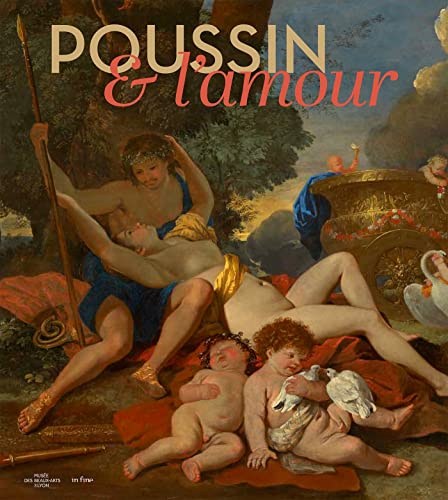

1 0 0 0 Poussin & l'amour

1 0 0 0 OA X線顕微鏡 原理と最近の装置

- 著者

- 青木 貞雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.3-7, 2003-03-31 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 脂肪滴形成のメカニズム

- 著者

- 藤本 豊士 大崎 雄樹 鈴木 倫毅

- 出版者

- 日本膜学会

- 雑誌

- 膜 (ISSN:03851036)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.17-23, 2008 (Released:2011-02-24)

- 参考文献数

- 40

The lipid droplet (LD) is a ubiquitous cellular structure that is made of the core of lipid esters covered by a phospholipid monolayer. LDs have been generally assumed to form by accumulation of lipid esters between the two leaflets of the endoplasmic reticulum (ER), but rigorous evidence to support this conjecture has not been presented. PAT proteins are thought to work as a shield against cytosolic lipases, and also to facilitate budding of LD from the ER. LDs are likely to fuse each other and may divide under some circumstances, which may be augmented by the microtubule-based motility. Because of the unique structure, division of LDs should increase the chance that the lipases get access to the stored lipid esters. By this way, motility and fusion/fission of LD can be linked directly to its physiological functions.

- 著者

- 山元 直道 古賀 誠 村田 雄一 森田 三佳子 松本 俊彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.391-397, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 21

筆者らは地域生活を送る,薬物や処方・市販薬の物質使用障害者を対象とした作業療法プログラム「Real生活プログラム(以下,リア活)」を開始した.本研究の目的は,リア活に参加した対象者のケアニーズや生活上の目標をテキストマイニングの手法で分析し,本プログラムの今後の方向性を検討することである.リア活参加者30名の分析の結果,共起ネットワークでは8個のサブグラフが検出され,人とのつながりや社会復帰,薬物への欲求対処,生活の改善・安定,就労準備に分類できた.リア活は,複雑な背景や症状を抱える物質使用障害に対するテーラーメイドの治療の役割を果たし,参加者が新たに人-作業-場所とつながるきっかけとなる.

1 0 0 0 OA 東川町地域おこし協力隊の定住支援に向けた運用上の課題

- 著者

- 望月 貴文

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院

- 雑誌

- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.289-313, 2022-03-31

The purpose of this study is to clarify the operational issues of support for settlement in Higashikawa Town by focusing on the “contents of support during the activities of the community-reactivating cooperator squad” of Higashikawa Town and comparing them with the contents of support during the activities of other municipalities that boast a high rate of resettlement, and to contribute to the improvement of the system in Higashikawa Town in the future.

1 0 0 0 OA 上腕三頭筋腱断裂の治療経験

- 著者

- 柴田 英哲 後藤 昌史 村松 由崇

- 出版者

- 日本肘関節学会

- 雑誌

- 日本肘関節学会雑誌 (ISSN:13497324)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.181-183, 2019 (Released:2019-12-24)

- 参考文献数

- 4

上腕三頭筋腱断裂は腱断裂の中でも比較的稀な病態であり,関節リウマチ・慢性腎不全・ステロイド内服・ステロイド局注・上肢を主に使うスポーツなどにより発生する例の報告が散見される.今回我々は比較的稀な上腕三頭筋腱断裂を経験したので報告する.症例は51歳,男性である.柔道歴30年,現在は柔道の指導者である.柔道練習中に左肘に違和感を覚えた翌日のウエイトリフティング中に轢音とともに左肘の疼痛が出現し(受傷時のアームポジションなどの詳細は不明),翌日当院を受診した.初診時,肘頭近位部に陥凹を認めており完全伸展は不可能であった.MRI,エコーにて完全断裂を認めたため手術を施行した.術後7か月現在経過良好である.上腕三頭筋腱の裂離タイプにおける手術方法として骨孔法とアンカー法があるが,今回我々はアンカー法を選択した.手術方法に関して文献的考察を加えて検討する.

1 0 0 0 OA 脳卒中右片麻痺者の非利き手による書字練習初期の習熟に対する主観的評価の様相

- 著者

- 大東 真紀 森本 美智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.328-336, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 15

脳卒中右片麻痺者の左手書字練習初期の習熟に対する主観的評価の様相を明らかにするため,半構造化インタビューを実施した.15名(男性6名,女性9名,平均年齢69.7(SD9.3)歳)の内容分析の結果,【文字イメージの復活・文字を整斉する能力の向上・文字を整列する能力の向上・筆記具の操作性の向上・書字の実用性の向上・左手特有の書きにくさへの対処・筆記具の持ち方の工夫・紙の固定方法の工夫・書字に対する肯定的な気持ちへの変化】の9カテゴリ,《認知機能の改善・能力の向上・対処方略の獲得・気持ちの変化》の4分類に集約された.本結果は当該書字練習における支援方法や評価指標の開発に有益な示唆を与えると考える.

- 著者

- 本田 拓也 谷村 厚子

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.299-308, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 19

本研究の目的は,作業療法効果の測定に適切と考えられるアウトカム指標とその選択理由を,グループインタビュー技法を用いて検討し,合意形成されたものを高齢者の急性期作業療法発展の資料として提示することである.対象は急性期病院に従事した経験のある作業療法士8名で,分析はノミナルグループテクニックと質的統合法を用いた.結果,30項目のアウトカム指標が採択された.定量的なものからは握力など,定性的なものからは生活行為に関わる質的な改善などが採択された.高齢者を対象とした急性期作業療法では,対象や環境の特性を踏まえた上で生活行為に焦点を当てた支援の効果を測定することができるアウトカム指標が重要と考えられた.

1 0 0 0 OA 日本語の筆順における左右手の運筆機能の相違

- 著者

- 宮本 礼子 藤本 泰成 井上 薫 伊藤 祐子

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.289-298, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 22

本研究は右利き者の筆順に着目した際の左右手の運筆機能の相違を解明することを目的とした.20名の健常右利き男女を対象に,日本語の字体的特徴を含む図形4種に筆順条件を付加した課題を実施した.収集したデータは 図形を要素に分解し,描画時間・筆圧・仰角・方位角・筆跡躍度・筆跡一致率に関する左右手データを比較した.結果,多くの要素で右手での筆圧が高く,仰角と方位角は要素毎に特徴的な左右差を示した.一方筆跡躍度と筆跡一致率に左右の有意差はなかった.今回筆順条件を加えたことで左右手の運筆機能の違いを示すことができた.非利き手では筆順の影響に伴う不自然な運動方向となり,筆圧がかかりにくいことが明らかとなった.