- 著者

- 小林 正人 佐藤 啓太 佐藤 和紀

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.802, pp.1123-1132, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

In 2016, a countermeasure against the Nankai trough long-period and long-duration ground motions (LPGMs) was announced. However, the response spectrum method (RSM), indicated by the Ministry of Construction notification Vol. 2009 (MCN), is out of the countermeasure. An RSM that considers characteristic changes due to repeated deformation has also been proposed, but since the damping correction formula of MCN is used, its applicability to LPMGs has not been sufficiently investigated. In this paper, we proposed a method for evaluating the influence of characteristic changes due to repeated deformation using RSM for LPGMs and seismically isolated buildings using LRB.

- 著者

- Hiroyuki Fuchino Naoko Anjiki Sayaka Murase Hirotaka Matsuo Shigeki Hayashi Nobuo Kawahara Kayo Yoshimatsu

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.12, pp.848-858, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

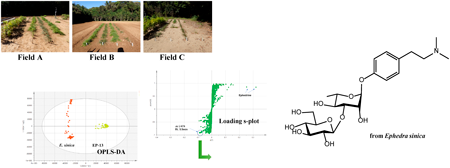

In this study, we investigated the correlation between the cultivation conditions and chemical composition of Ephedra sinica and E. sp. (denoted EP-13, which has been grown at the National Institutes of Biomedical Innovation, Health, and Nutrition for many years). The total contents of ephedrine and pseudoephedrine are specified in the Japanese Pharmacopoeia; therefore, we investigated the changes in their content under different cultivation conditions, including varying soil conditions and fertilization or the lack of fertilization. Poor growth due to low soil nutrition and lack of sunlight caused decrease of the alkaloid content. As expected, the plants accumulated proline, although the proline content varied considerably with cultivation location. The proline concentration correlated with the content of methanoproline. Moreover, a new compound, namely N,N-dimethyl-p-hydroxyphenylethylamine-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)-α-L-rhamnopyranoside], was isolated from E. sinica but was absent in EP-13. This study on the correlation between cultivation methods and the alkaloid content in Ephedra is expected to assist in the future production of quality Ephedra herb.

1 0 0 0 OA 複数の車載センサーデータを統合した冬期の路面状態のLate Fusionによる推定モデル

- 著者

- 石附 将武 高橋 翔 萩原 亨 石井 啓太 岩﨑 悠志 森 徹平 花塚 泰史

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.J2, pp.642-649, 2022 (Released:2022-11-12)

- 参考文献数

- 17

本論文では,複数の車載センサーのデータを統合して冬期の路面状態を推定する手法を提案する.提案手法は,カメラとタイヤ内加速度センサー,路面温度計,マイクのそれぞれから路面状態を推定する複数の識別器に加え,それらの出力である路面状態確率をLate Fusionするマルチモーダルモデルである.推定する路面は道路管理において使用されている乾燥,半湿,湿潤,シャーベット,凍結,積雪の6路面である.提案手法は冬期の一般道で実車から得るデータを用いた実験によって,その有効性が確認された.

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1930年01月14日, 1930-01-14

- 著者

- 河田 興

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療薬学会

- 雑誌

- 日本医療薬学会年会講演要旨集 20 (ISSN:24242470)

- 巻号頁・発行日

- pp.199, 2010-10-25 (Released:2019-01-19)

- 著者

- 大谷 哲

- 雑誌

- 二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.103-134, 2017-03-31

1 0 0 0 映画「ディア・ドクター」における笑いの効果(投稿広場)

- 著者

- 影山 貴彦

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.91-99, 2010-07-10 (Released:2017-07-21)

映画「ディア・ドクター」。昨年、2009年に劇場公開されたこの作品は極めて高い評価を各界より受け、多くの賞を受賞している。本論文においては、「ディア・ドクター」を題材として取り上げ、作品がより優れたものになった大きな理由として「笑い」を掲げ、その仮説提起によって論を進めたものである。作品の原作・脚本・監督を手がけた西川美和、そして本作品で主演を務めた老若男女を問わず人気を博している芸人・笑福亭鶴瓶という二人をキーワードに据え、互いを具に考察するなかで、両者の出会い、キャラクターの絡み合いが、映画に独特の化学反応とも呼ぶべき相乗効果を生み出したと唱えている。また、作品における「脚本・演出の笑い」と「演者のアドリブの笑い」についても言及し、それぞれの「笑い」の存在が反発することなく融合したことにより、作品に極めて効果的な深みを生み出す結果となった、と展開させている。

1 0 0 0 OA 鳴動論 : 映画『ゆれる』の結末が内包するもの

- 著者

- 大野 真

- 雑誌

- 大妻女子大学紀要. 文系

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.218-204, 2015-03

- 著者

- 古瀬 民生 若菜 茂晴

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.97-100, 2018 (Released:2018-05-31)

- 参考文献数

- 15

Objectives: The developmental origins of health and disease paradigm (DOHaD) is a concept that fetal environmental factors affect adult phenotypes. We performed experiments to evaluate the DOHaD theory in developmental disorders using mouse models.Methods: In vitro fertilization and embryo transfer techniques were used for mouse production. The AIN93G-control diet, which contains 20% protein (CD), 5% protein-restricted diet (PR), and PR with supplemental folic acid (FA) were provided as experimental diets to mothers. The body weights (BWs) of mothers and offspring, and the blood-clinical biochemistry results of mothers were examined. In addition, gene expression and genomic methylation in the brain of adult offspring and behavioral phenotypes of adult offspring were examined.Results: Pregnant mothers that consumed the protein-restricted diets, namely, PR and FA, exhibited reduction in BW. The values of protein-related parameters determined by blood-clinical biochemistry decreased in the PR fed groups. The BWs of neonates and adult offspring did not change. The offspring exposed to maternal hyponutrition exhibited increased activity in the home cage and enhanced fear and anxiety-like behavior. The adult offspring of the PR-fed group and FA-fed groups exhibited different patterns of mRNA expression and genomic methylation in the brain.Conclusions: The maternal PR diet affected the progenies’ behavioral phenotypes and epigenetic outcomes in the brain. However, the behavioral changes induced by maternal protein restriction were very slight. Hence, interactions between several genetic factors and environmental exposures such as maternal malnutrition may cause developmental and psychiatric disorders.

1 0 0 0 OA オランダの薬剤師と薬学教育

- 著者

- 山﨑 由貴 神﨑 哲人

- 出版者

- 一般社団法人 日本在宅薬学会

- 雑誌

- 在宅薬学 (ISSN:2188658X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.66-71, 2020 (Released:2020-04-25)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 弾幕シューティングゲームを対象とした汎用的学習法

- 著者

- 野村 直也 橋本 剛

- 雑誌

- 研究報告ゲーム情報学(GI) (ISSN:21888736)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018-GI-39, no.4, pp.1-7, 2018-02-23

近年のゲーム AI は AI 自身が評価関数を生成する汎用的な学習法が成果をあげており,代表的なものとして Deep Q Network (DQN) などがある.これらの手法は様々なゲームに適用可能であるが,画面の情報量が多いものや操作が複雑なゲームでは学習が進まないという問題があり,さらに広い範囲のゲームに適用できる手法が必要とされる.本研究では複雑なゲームの一つとして弾幕シューティングゲームを取り上げ,このゲームに適用可能な学習手法を提案することで,更に汎用的な手法について考察する.弾幕シューティングゲームにおける人間のプレイの性質に着目すると,人間は画面全体を見ておらず,初心者は視野が狭く,上達するに連れ視野が広くなっていくという性質があると考えた.ゲーム序盤は観測範囲が狭く,徐々に観測範囲が拡大していくという性質を学習システム内に組み込むことで複雑なゲームに適応させる.本研究では観測範囲を狭くして学習の効率化が図れるか実験を行い確認した.観測範囲を狭めて学習させたところ,従来の手法よりも高いスコアを獲得した.また,観測範囲の変化量の妥当性や,その他のゲームへの適用について考察を行った.

- 著者

- 伊藤 嘉浩

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.15-28, 2016 (Released:2017-10-02)

- 参考文献数

- 31

For this paper, five cases of new business development at Canon were studied and investigated to shed light on the logic for legitimizing the mobilization of key resources in the new business development process, and it was found that in four cases the logic was that endorsements had been received from other well-known companies or organizations. This paper emphasizes that the decision-making entity itself can deliver a process for legitimizing resource mobilization for a new business by referencing and utilizing social and political status, mainly because of the high level of trust placed in assessments made by well-known external economic entities. The analytical framework employed in this paper is Burgelman’s Process Model of Internal Corporate Venturing process model, and two areas are analyzed. These are championing, an important process activity in the aforementioned model, and legitimization as a project strategy. The objects of the survey were projects at Canon to develop new businesses, namely 3DCGs, rotary encoders, new types of semiconductor wafer, liquid-crystal color filters, and new types of speaker. Of these, I presented detailed facts concerning four cases the logic of which had been endorsed, and used a total of 10 examples from these cases to empirically verify them. For the investigation, I compiled the results of the analysis, discussed why such logic exists, and presented this logical model.

1 0 0 0 OA 「ワニ」小考

- 著者

- 神田 典城 Norishiro Kanda

- 出版者

- 学習院女子短期大学国語国文学会

- 雑誌

- 国語国文論集 (ISSN:02896753)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.1-9, 1993-03-20

1 0 0 0 OA 医療行為と特許(上)

- 著者

- 辻丸 光一郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.17-24, 2003 (Released:2003-04-01)

バイオテクノロジーの進歩は医療を大きく変えつつあり,遺伝子治療,細胞治療および再生医療等の先端医療が実用化されようとしている。これらの最先端医療は,従来の医療と異なり,医療技術を開発する企業の役割が重要であり,特にバイオベンチャー企業の役割が大きい。企業の技術開発を保護する手段として特許制度があるが,日本の特許制度は,医薬品や医療機器の特許は認めるものの,医師が行う医療行為そのものを特許の対象としない。これに対しては,産業界を中心として疑問が投げかけられ,医療行為を特許の対象にすることの是非が活発に議論されている。本稿では,先端医療に関する特許の現状を解説するとともに,その問題点についても論及する。

- 著者

- 石原 慎司

- 出版者

- 日本音楽表現学会

- 雑誌

- 音楽表現学 (ISSN:13489038)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.13-22, 2021-11-30 (Released:2022-11-30)

- 参考文献数

- 19

戦前の日本のオーケストラが外国人指揮者を通して受容した演奏様式などの音楽表現上の要素について、具体的にそれがどのようなものだったのかはこれまで未解明であった。この点は日本のオーケストラの歴史形成を知る上で重要な情報であるが、それを言語化したものや録音物が非常に限られていたために解明が進んでいなかったのである。そのような中、ドイツから来た指揮者による昭和15 年度のオーケストラ指揮法講義の記録ノートが発見され、日本人が教わった、つまり、受容したといえる音楽表現内容の一事例が判明した。 講義は管弦楽曲を教材とした専門的な指揮法を含み、音楽表現上の高度な内容を包含していた。また、山田耕筰も立ち会っていたことから、受講者は戦後の日本を担う日本人指揮者が含まれていた可能性が極めて高い。そこで、この講義で説明された運動・動作から指揮者が意図した音楽表現上の要素を読み解き、19 世紀以前の演奏習慣や指揮技法の地域的な出自に関わる情報と照合した。その結果、講義内容は当時のドイツに見られた指揮技法や音楽表現上の要素と共通すると思われる部分がみられた。したがって、戦前の日本のオーケストラにも、当時のドイツのオーケストラで鳴り響いていた音楽表現が確実に伝播しており、演奏されてもいたと考えられる。

1 0 0 0 OA 尾張・三河の古墳時代港津遺跡とその評価

- 著者

- 岩原 剛

- 出版者

- 愛知大学綜合郷土研究所

- 雑誌

- 愛知大学綜合郷土研究所紀要 = MEMOIRS OF THE COMMUNITY RESEARCH INSTITUTE OF AICHI UNIVERSITY (ISSN:04008359)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.69-80, 2022-03-10

1 0 0 0 OA 核スピンゼーベック効果の観測

- 著者

- 吉川 貴史 齊藤 英治

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.12, pp.745-749, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 18

電子の熱運動を介して温度勾配から電圧を生み出すゼーベック効果は,熱電変換技術の根幹を担ってきた.また近年,この電子スピン版であるスピンゼーベック効果が見いだされ,電子スピンの熱揺らぎを,スピン流を介して電圧に変換することも可能となった.しかしこれらの熱電現象は電子由来に制限されており,低温域では電子系のエントロピー凍結により抑制されてきた.本稿では最近我々が観測に成功した,固体中の核スピンを利用した熱電変換現象―核スピンゼーベック効果―について報告する.大きな核スピン(I=5/2)と強い超微細相互作用を示すMnCO3とPtの接合系において,極低温100mKまで増大する熱起電力を見いだし,その振る舞いが約30mKという小さなエネルギースケールで熱励起が可能な核スピンに由来することを示した.本実証により“核スピンの利用”という,低温域の熱利用技術に対する新しい視座が得られた.

1 0 0 0 OA 半導体モアレ格子系における強相関電子

- 著者

- 島﨑 佑也

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.12, pp.740-744, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 39

結晶格子のモアレ干渉を利用した超格子である2次元物質のモアレ格子系は,電子や励起子の多体系物理を研究するための新しいプラットフォームとして注目を集めている.特にツイスト2層グラフェンにおいては電子輸送研究により,超伝導相や多彩な絶縁電子相の発見が相次いでいる.半導体2次元物質である遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)においては光学測定による励起子物性の研究が盛んに行われてきた一方で,輸送測定の難しさからモアレ格子系の電子物性の探索は十分になされていなかった.本稿では半導体TMDのモアレ格子系において励起子共鳴を利用することで光学分光測定から電子物性の探索を行い,強相関電子状態を発見した成果について紹介する.

1 0 0 0 OA 2体相関分布関数を用いた強誘電体のナノスケール構造解析

- 著者

- 米田 安宏

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.12, pp.729-735, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 23

強誘電体はキャパシタ,メモリやセンサ材料など多岐にわたって利用されてきた.強誘電体材料の多くは複雑な組成の固溶体で構造は平均化される.特にリラクサ強誘電体などの擬立方晶構造の分極発現機構を明らかにするには従来型の周期的構造を仮定した平均構造解析だけでなく,局所構造解析を行わなければならない.2体相関分布関数法は粉末X線回折から動径分布関数を導出し,周期的構造を仮定せずに実空間でモデルフィッティングを行う局所構造解析法である.ビスマスフェライトとチタン酸バリウムの固溶体を例に強誘電体における局所構造解析の必要性について考察したい.