- 著者

- 北川 邦一 Kunikazu KITAGAWA

- 出版者

- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院・大手前ビジネス学院

- 雑誌

- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院・大手前ビジネス学院研究集録 = Reseach of Otemae Junior College, Otemae College of Nutrition, Otemae Business College (ISSN:09103767)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.001-026, 1995-12-11

- 著者

- 田中 豊 山内 久幸 雨宮 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 山梨講演会講演論文集 2001 (ISSN:24242705)

- 巻号頁・発行日

- pp.171-172, 2001-09-28 (Released:2017-06-19)

1 0 0 0 嫌悪感受性とパーソナリティ特性の遺伝・環境相関

- 著者

- .*高橋 雄介 平石 界 栗田 創一 福川 康之

- 雑誌

- 日本心理学会第86回大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-07-29

1 0 0 0 OA 慢性呼吸器疾患患者における入浴動作中の経皮的動脈血酸素飽和度の変動

- 著者

- 塚本 陽子 設楽 久美子 伊藤 郁乃 森田 三佳子 古田島 直也 見波 亮 内田 裕子 大島 真弓 新藤 直子 松井 弘稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.324-329, 2019-11-30 (Released:2020-01-28)

- 参考文献数

- 7

慢性呼吸器疾患患者の入浴に関する報告は慢性閉塞性肺疾患(COPD)を対象としたものが多く症例数も少ない.本研究の目的はCOPDを含む慢性呼吸器疾患患者の入浴中の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)の変動を後方視的に調査し負担のかかりやすい動作を明らにすることで効率的な動作指導を検討することである.作業療法士が入浴評価を実施した61名を対象に入浴を構成する各動作項目(脱衣,洗体,洗髪,体拭き,着衣)後のSpO2値を調査した.加えて入浴評価と6分間歩行試験(6MWT)を同じ酸素量で実施した25名を対象に入浴時と6MWT時のSpO2最低値を比較した.入浴時のSpO2値は体拭きで最低値を示し,約35%の患者は6MWTのSpO2最低値を下回った.入浴時は体拭きでSpO2が低下しやすいことを考慮し指導を行う必要がある.また労作時の酸素流量設定は6MWTに加え入浴評価も実施した上で決定することが望ましい.

1 0 0 0 OA 浄化槽分野における温室効果ガス排出量の分析および削減施策の考察

- 著者

- 古市 昌浩 酒谷 孝宏 蛯江 美孝 西村 修 山崎 宏史

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.6, pp.II_141-II_150, 2018 (Released:2019-03-29)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

浄化槽分野の低炭素化推進に際し,1990年からの20年余の技術開発による温室効果ガス排出量の推移を明らかにし,この結果を基にさらなる削減施策のあり方について考察した.5から10人槽の浄化槽を対象に1990年から2013年を調査期間として,浄化槽のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を分析した.その結果,2013年度生産品の排出量は1990年度に対し,一基当たり35%削減され,ブロワの省エネ化と浄化槽のコンパクト化は効果的な低炭素化手法であったことがわかった.また,我が国の排出量削減目標である2030年度マイナス26%(2013年度比)の本分野での達成は,現時点で最高性能を有する浄化槽の普及にて可能となるものの,長期目標(2050年までに8割削減)達成にはさらなる削減施策が必要と示唆された.

1 0 0 0 IR コロナ禍における中国人留学生の SNS 利用と社会関係資本に関する調査報告書

- 著者

- 滕 媛媛 竹本 圭佑

- 出版者

- 東北大学大学院経済学研究科

- 雑誌

- TERG Discussion Papers

- 巻号頁・発行日

- no.447, pp.1-38, 2021-02

1 0 0 0 OA バナナの低アレルゲン化と抗酸化性に及ぼす調理条件の影響

- 著者

- 赤石 記子 太田 菜 長尾 慶子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成30年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.91, 2018 (Released:2018-08-30)

【目的】食物アレルギーに悩む患者は多く、幼児期や成人期で新たに発症するものとして果物があげられる。原因食品の中でもバナナは安価で通年入手しやすく、離乳食や給食での出現頻度が高い。生食のほかケーキやジュースに加工されることが多く、種々の加熱法が施される。加熱により一部の抗原が低下するといわれているが、実際の調理事例に当てはめた報告は少ない。そこで今回は加熱条件を変えて調製したバナナを対象に、低アレルゲン化と抗酸化性に及ぼす影響について検討した。【方法】外皮を除いた市販のフィリピン産バナナを5mm厚さの輪切りにした。未加熱(生)を対照に100gずつに分け、バナナを使用した菓子類の加熱条件を想定し、フライパンによる板焼き加熱法(中火、両面各5分)、オーブン加熱法(180℃、20分)、蒸し加熱法(中火、12分)、電子レンジ加熱法(500W、4分)とした。これら加熱法別試料の重量変化率、糖度、テクスチャー、及び化学発光法による抗酸化能を測定した。また試料中のたんぱく質を抽出し、電気泳動分析による分子量分布から、加熱条件別の抗原の変化を比較した。【結果】重量変化率は、オーブン加熱法で大となり蒸し加熱法で小となった。糖度は、重量変化率が大で濃縮されているオーブン加熱法で高くなった。抗酸化能は、未加熱に対し焼き加熱法とオーブン加熱法で有意に高く、これは加熱によるメラノイジン生成が多く生じたことが原因と考えられた。一方蒸し加熱法や電子レンジ加熱法は、未加熱との有意差がみられなかった。電気泳動分析の結果、電子レンジ加熱法で全てのバンドが消失しその他の加熱法でもバンドが薄くなったことから、加熱によるアレルギーの低減化の可能性が期待できた。

1 0 0 0 リンゴ品種大観

- 著者

- 吉田義雄編著

- 出版者

- 長野県経済事業農業協同組合連合会

- 巻号頁・発行日

- 1986

- 著者

- 新井,省二

- 出版者

- 不明

- 雑誌

- 日本教育社会学会大会発表要旨集録

- 巻号頁・発行日

- no.21, 1969-10-11

1 0 0 0 OA 候補者指名方法における開放と自民党地方組織 / 自民党滋賀県連の事例

- 著者

- 金 東煥

- 出版者

- 政策科学会

- 雑誌

- 政策科学 = 政策科学 (ISSN:09194851)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.81-98, 2014-02

1 0 0 0 OA インクルーシブ教育をめぐる包摂と排除

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.55-60, 2017-03-30 (Released:2017-07-28)

- 著者

- 菅原 通代 片平 健太郎

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- pp.38.5, (Released:2019-08-10)

- 参考文献数

- 18

Reinforcement learning models, which update the value related to a specific behaviour according to a reward prediction error, have been used to model the choice behaviour in organisms. Recently, the magnitude of the learning rate has been reported to be biased depending on the sign of the reward prediction error. A previous study concluded that these asymmetric learning rates reflect positivity and confirmation biases. However, another study reported that the tendency to repeat the same choice (perseverance) leads to pseudo asymmetric learning rates. Therefore, this study aimed to clarify whether asymmetric learning rates are the result of cognitive bias or perseverance by reanalysing the open data that the previous study obtained from two different types of learning tasks. To accomplish this, we evaluated multiple reinforcement learning models, including asymmetric learning rate models, perseverance models and hybrid models. The results showed that the choice data associated with positivity bias were also explained by the perseverance model with symmetric learning rates. Meanwhile, the data associated with confirmation bias were not explained by the perseverance model. These results suggest the possibility that either cognitive bias or perseverance could explain asymmetric learning rates depending on the contextual information of learning task.

1 0 0 0 OA 過剰電流密度で形成したニッケルめっきのはんだ付性

- 著者

- 新井 進 竹本 正 水谷 正海 征矢 隆

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.50-54, 1993-01-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 16

It is known that oxides of copper, nickel, tin, etc. are reduced in hydrogen atmosphere at soldering temperature. In expectation of this hydrogen reduction effect, dull nickel electrodeposits were formed under excess current density to obtain nickel films containing hydrogen and their solderability was measured by meniscograph. The hydrogen content of the nickel electrodeposits, and their crystal structure, composition and morphology were analyzed and correlations between these parameters and solderability investigated.The results are summarized as follows.(1) Nickel electrodeposits formed under excess current density showed a marked improvement in solderability.(2) The crystal structure of the nickel electrodeposits was fcc and the preferential orientation changed with current density, but no correlation was found between solderability and orientation.(3) There was good correlation between the solderability of the nickel electrodeposits and their hydrogen content.

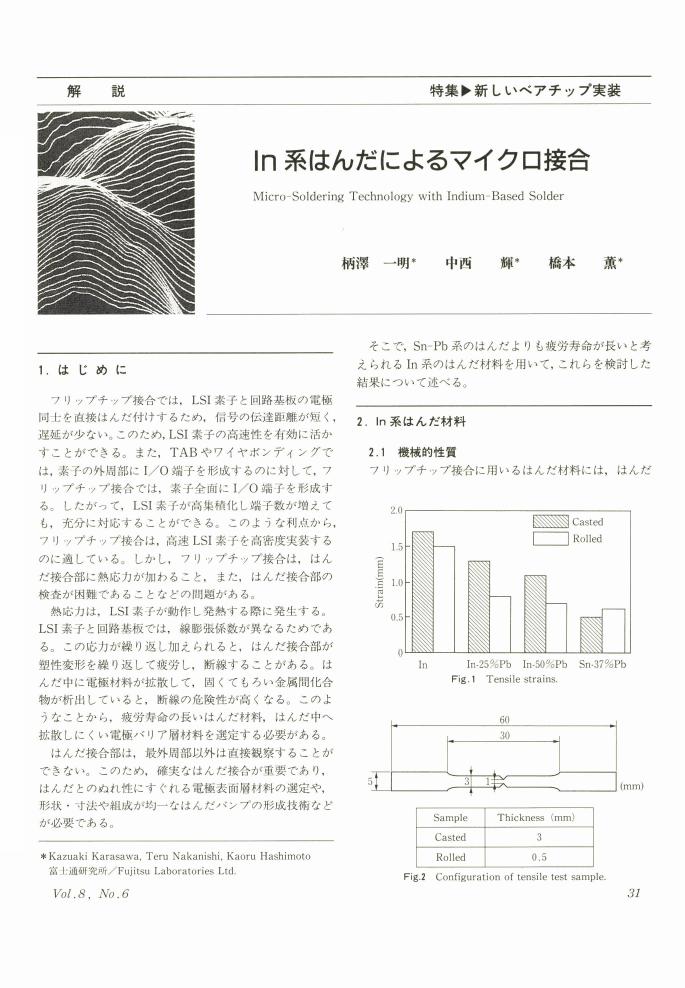

1 0 0 0 OA In系はんだによるマイクロ接合

- 著者

- 柄澤 一明 中西 輝 橋本 薫

- 出版者

- The Japan Institute of Electronics Packaging

- 雑誌

- HYBRIDS (ISSN:09142568)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.6, pp.31-36, 1992-11-01 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 1

これまでの指紋に関する研究は形態からの個人識別を中心に行われ、その他の目的で検査される事は無かった。もし,形態からの個人識別を行った後の指紋よりさらに別の種類の個人識別に有用な情報が引き出せるとすれば、鑑識実務上非常に有用である。一個の指紋から形態的検査のみならず、血液型,DNA多型が判定出来るとすれば,犯罪捜査上非常に大きな技術進歩と言える。今年度は部分指紋からPolymerase chain reaction法(PCR法)によりABO式血液型転移酵素遺伝子領域、D1S80領域、各種マイクロサテライト領域、性染色体特異配列などを増幅することによって性別判定と同時に血液型判定、個人識別を試み、有用であるとの結論を得た。現在、検索領域を性染色体上のいくつかのマイクロサテライトに広げ、そのアリル分析と、遺伝安定性、法医学的には性別判定と同時の個人識別、あるいは判別判定の確からしさの数値化にかんして検討を加えている。

1 0 0 0 OA 水素チャージしたニッケルおよび銅のはんだ付性

- 著者

- 新井 進

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.11, pp.1079-1080, 1992-11-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 1

1 0 0 0 OA 初期同志社大学神学部の韓国人留学生に関する研究(1908‐1945年)

- 著者

- 李 徳周 Deok-Joo Rhie

- 出版者

- 基督教研究会

- 雑誌

- 基督教研究 = Kirisutokyo Kenkyu (Studies in Christianity) (ISSN:03873080)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.1-32, 2011-12-05

同志社大学神学部と韓国教会の関係は日本組合教会の朝鮮教化の展開から開始された。しかし1919年三・一独立運動の後、組合教会を背景にする留学生は減り、様々な教派あるいは神学的な背景を持つ神学生または牧会者たちが留学した。1920年代から彼らは同志社の自由主義的な雰囲気の中で、カール・バルトの新正統主義神学、脱西欧的日本神学、実践的なキリスト教社会主義などを学んだ。50余りの留学生たちは帰国後、彼らは韓国の教会、進歩的神学、教育、社会運動等様々な分野で活躍した。

1 0 0 0 OA 自動車用電子材料に使われる耐熱性高分子材料

- 著者

- 高橋 昭雄

- 出版者

- 合成樹脂工業協会

- 雑誌

- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.34-41, 2012-01-10 (Released:2014-04-22)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 4

省エネやCO2 排出量の削減を目的に,自動車,電車,産業機器類の電動化と電子制御化による効率向上が進 められている。このため半導体製品の高機能化と高電力密度化が求められ,半導体素子の発熱量は増加している。特に,ハイブリッド自動車(HEV)や電気自動車(EV)の出現とともにエレクトロニクス化が急速に進む自動車はFig. 1 に示すように,100 個に達する電子制御部品(ECU)が搭載されている。さらに,MEMS 技術が応用されたほぼ同数のセンサも使用されている。Fig. 2 に示すようにパワー密度の向上に伴 い電子制御系,電力制御系共に,高温での過酷な環境に長期間曝される。この環境に耐えて,デバイスを保護するための性能がこれら電子部品の封止材料および配線基板材料に必要となっている。また,数百アンペアに達する大電流が流れるパワーデバイスも使用されるため,200℃付近の高温に耐える,これまでにない長期耐熱性も要求される1),2)。エレクトロニクス実装の主体をなす半導体封止材やプリント配線基板材料には,エポキシ樹脂が使用され,耐熱性の点から改良が進められてきた。本論では,HEV,EV を対象としたパワーデバイスを実装するための高分子材料の現状と将来方向について研究状況も含めて総説する。