- 著者

- 大森 文彦 中島 直人

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.781, pp.869-879, 2021 (Released:2021-03-30)

- 参考文献数

- 86

- 被引用文献数

- 1

In Japan, during 1920's and 1930's, regional ports were modernized under the subsidy and the direction by the Ministry of Inner Affairs. Around the same time, City planning Act and City Building Act which are both established in 1919 were adopted to these regional port towns. This research focuses and clarifies how port modernization was positioned in the city planning of these port towns. In the standard of the city planning management published in 1927, it was indicated that port area was to be designated as"industrial zone". The following addresses findings on zonings, road planning and land readjustments by examining some actual city plan adopted in regional port towns. First, regarding zonings, most port areas were designated to industrial zone, but the others were applied to "commerce zone" or "none zoning" in accordance with the actual use of the area. The reasons why most port areas were zoned as industrial zone was because the local governments intended to industrialize port areas using this opportunity of the modernization directed and financed by the ministry of inner affairs. It can be said that, the port construction by the ministry affected the future land use plan of the located city’s city planning. Second, as for road planning, some of the planned roads in the city plan were planned to fit with the port modernization plan made by the ministry. Roads connecting the modernized port and the center of the port town or train stations were planned in most port towns and many of these roads were positioned as the widest main street in the town. Some of the road plans were organized or changed to fit with port modernization plan. Most statement of reasons in the city plan the stance of placing importance on marine-land transportation can be seen. Therefore, it can be said that the port modernization had some impact on the located town’s road planning. Third, land readjustments were planned in several port towns in 1940's. These land readjustment were intended to create huge waterfront industrial areas, under the policy of the decentralization of factories and arsenals for the war. Land readjustment was a feasible method to realize the waterfront industrial area designated by the city plan. City planning projects were executed from the budget of the local government which made it difficult to progress since most project needed high budget. On the other hand, port modernization was supported by the national subsidy which the ministry of inner affairs was able to decide its use for the modernization of regional ports. In conclusion, during 1920's and 1930's port construction affected the city planning of port towns significantly and these city plannings has some common features to deal the port in their plannings. Port modernization gave an opportunity to improve the city planning especially around the waterfront area.

1 0 0 0 OA 中央銀行券の債務性と政府紙幣の特質に関する研究

- 著者

- 小栗 誠治

- 出版者

- 滋賀大学経済学部

- 雑誌

- 滋賀大学経済学部Working Paper

- 巻号頁・発行日

- no.No. 126, pp.1-35, 2010-03

1 0 0 0 OA 手で書くこと,手書き文字に対する認識に関する一調査

- 著者

- 寺田 恵理 保崎 則雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.Suppl., pp.145-148, 2018-12-20 (Released:2018-12-21)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

本研究は,タイプすることが増えたデジタル社会において,手で文字を書くこと,また,手書き文字がどのように認識されているか明らかにするものである.デジタルネイティブ世代の大学生,通信教育課程の社会人学生,書家を対象に質問紙調査を行った.その結果,「①誠意の伝達,②情動的印象の伝達,③整斉さの効果の認識,④手間のかかるもの」の4因子が抽出された.つまり,手書きに対して,誠意や情動的印象を効果的に伝えるという価値を見出し,その価値判断には字の整斉さが重要であること,その一方で,手間がかかるものと認識されていることが明らかになった.この認識には,手で書くことの好き嫌いや自信が影響することが示唆された.

1 0 0 0 OA 心肺停止後蘇生中にICDが20回作動し、神経学的異常を残すことなく社会復帰できた1例

- 著者

- 天野 典彦 切田 学

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.212b, 2015-10-10 (Released:2015-12-26)

PDFファイルをご覧ください。

- 著者

- 出口 亮 内田 健一郎 栗正 誠也 脇田 史明 羽川 直宏 野田 智宏 西村 哲郎 溝端 康光

- 出版者

- 一般社団法人 日本外傷学会

- 雑誌

- 日本外傷学会雑誌 (ISSN:13406264)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.291-296, 2022-07-20 (Released:2022-07-20)

- 参考文献数

- 16

患者は72歳の男性. 4m下の道路に墜落し, 鈍的頸部外傷を受傷した. 頸髄損傷に加えて第6頸椎レベルでの右椎骨動脈閉塞と左椎骨動脈損傷を認めたが, 併存する頭部外傷により抗血栓療法の早期開始は見送られた. 第6病日より抗凝固療法を開始したが, 第19病日の頭部MRI検査で左出血性小脳梗塞および左椎骨動脈閉塞を認めた. 椎骨動脈損傷の治療は早期の抗血栓療法が中心となるが, 他の併存する外傷のために抗血栓療法を導入できない時期には, 後方循環の脳梗塞を回避するため早期のコイル塞栓術の検討も必要と思われた. また抗血栓療法の導入に併せ少なくとも7~10日は経時的な画像検査を行い, 損傷血管の血流について評価する必要があると考えられた.

1 0 0 0 OA ラドンガス湧出抑制方法について

- 著者

- 永崎 靖志

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.6, pp.360-364, 1996-05-30 (Released:2011-01-27)

1 0 0 0 OA 一側性低音障害型難聴におけるピッチマッチングによる「pitch shift」の検出

- 著者

- 岡本 康秀 神崎 晶 中市 健志 小池 卓二 井上 泰宏 齊藤 秀行 貫野 彩子 森本 隆司 原田 耕太 小川 郁

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.583-584, 2012 (Released:2013-12-05)

1 0 0 0 OA VM障害と動機内在主義について

- 著者

- 田口 周平 Shuhei Taguchi

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 先端倫理研究

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.141-159, 2007-03

本稿では、そのような脳神経科学により得られた知見のひとつである、前頭前腹内側領域(ventromedial frontal region)に障害をもつ患者(以下、VM障害あるいはVM患者と略記する)の研究が、動機内在主義の有力な反証となりうるかについて考察する。

1 0 0 0 OA 栄養状態の回復期にカルニチン欠乏および高CPK血症をきたした神経性食欲不振症の1例

- 著者

- 岡本 敬司 野崎 剛弘 小牧 元 瀧井 正人 河合 啓介 松本 芳昭 村上 修二 久保 千春

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.369-375, 2001-06-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 16

栄養状態の回復期にカルニチン欠乏および高CPK血症をきたした神経性食欲不振症を報告した.症例は30歳女性.入院時体重は19.6kg(-57%標準体重).入院時より高度の肝機能障害を認めたが, 栄養状態の改善に伴い入院30日目には正常化した.しかし, そのころよりCPKが上昇しはじめ, 入院時は正常範囲にあった血清カルニチン濃度が正常の半分以下まで低下した.その後, 摂食量の増加にもかかわらず, 血清カルニチン濃度はわずかに上昇したのみで, CPKも漸減しただけであった.そこでカルニチン製剤を投与したところ, CPK, カルニチンともに速やかに正常化した.神経性食欲不振症の栄養状態の回復期におけるCPKの上昇とカルニチンの関連を考察した.

- 著者

- 澤田 竜希 風間 しのぶ 小熊 久美子 滝沢 智

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.III_209-III_220, 2021 (Released:2022-03-10)

- 参考文献数

- 51

海水淡水化は,渇水に影響されず安定した水供給が可能な技術であるが,設置・運転管理の費用や技術の要求水準が高く,開発途上国における有効性の評価は定まっていない.そこで本研究は,世界の人口10万人以上の都市について,インターネット上の約75,000サイトから,web scrapingの手法を用いて世界の淡水化施設情報を収集し,データベースを作成した.その結果,稼働中157,計画中27,建設中1都市の合計185都市の情報が得られた.さらに,このデータベースを用いて世界銀行の1,386の国別指標から,海水淡水化施設の設置に適した都市に関わる4つの指標を選定した.これらの指標をもとに,今後,海水淡水化施設の設置可能性の高い開発途上国の都市人口を推計したところ,24ヶ国で約5,400万人と推計された.これらの結果から,本研究で用いたweb scraping手法の有効性が確認された.

1 0 0 0 OA <論文>日本映画におけるトーキー初期の画面比率

- 著者

- 板倉 史明

- 雑誌

- 東京国立近代美術館研究紀要 = Bulletin of the National Museum of Modern Art, Tokyo (ISSN:09147489)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.47-59,87, 2011-03

1 0 0 0 OA 「新感覚派映画聯盟」と横光利一 -一九二〇年代日本における芸術交流の一側面-

- 著者

- 十重田 裕一

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, pp.33-44, 1999-03-15

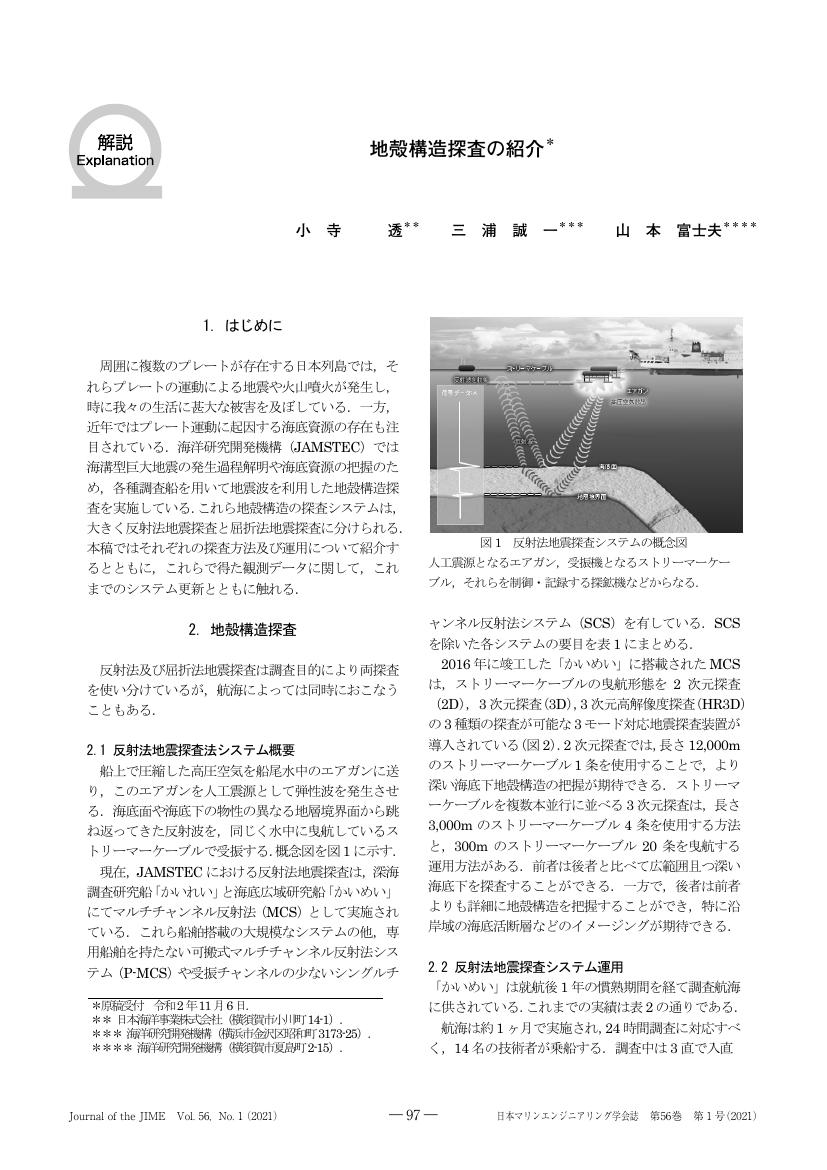

1 0 0 0 OA 地殻構造探査の紹介

- 著者

- 小寺 透 三浦 誠一 山本 富士夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.97-100, 2021-01-01 (Released:2021-01-27)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 「うたかたの記」とドイツ美術界の動向について : ミュンヘン画壇の消息より

- 著者

- 美留町 義雄

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, pp.17-31, 2014-05-15 (Released:2017-06-01)

「うたかたの記」は、画家を主人公とした芸術家小説である。ゆえに従来の研究では、西洋絵画史に関わる分析が積極的に為されてきた。だがその多くは、主人公のモデルである原田直次郎と森鴎外との交流をめぐって考察が進められており、鴎外自身が直面したドイツ美術界の動向と「うたかたの記」の関係については、依然として論究の余地が残されている。本論では、鴎外が滞在していた時期、ミュンヘンではまさにモダニズム芸術の勃興期にあたっていた点に着目し、官学派(アカデミー)が支配していた美術界の構造が大きく揺らぎ始めていた事実を論究する。若き鴎外を取り巻くこうした状況を明らかにしたうえで、あらためて「うたかたの記」を捉え直すと、アカデミーから離れようとする登場人物の動きが視界に入ってくる。その行先は「スタルンベルヒ」湖畔である。当時、実際にこの地では若き画家たちが結集し、新たな絵画表現を模索していた。本論は、こうした美術・文化史的な動性の中において、この小説を再検証する試みである。

1 0 0 0 OA 「大唐勿部将軍功徳記」と天龍山石窟の唐代窟について

- 著者

- 神谷 麻理子

- 出版者

- 愛知県立芸術大学

- 雑誌

- 愛知県立芸術大学紀要 = The Bulletin of the Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music (ISSN:03898369)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.11-21, 2006

1 0 0 0 OA Orbitozygomatic approachの基本と脳血管外科領域における臨床応用

- 著者

- 栗田 浩樹 大井川 秀聡 竹田 理々子 中島 弘之 吉川 信一郎 大塚 宗廣 岡田 大輔 鈴木 海馬 佐藤 大樹 柳川 太郎

- 出版者

- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス

- 雑誌

- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.11, pp.842-847, 2012 (Released:2012-11-22)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

Orbitozygomatic approachはpterional approachの応用で, より外側下方から頭蓋内高位を見上げる手法である. 本稿では, われわれが施行している基本手技 (1-piece method) について解説し, 脳血管外科領域における本法の臨床応用について検討したので報告する. 過去2年間に施行された脳血管外科手術290例 (脳動脈瘤直達術251, 脳動静脈奇形 [AVM] 摘出術39) のうち, 本法が適応されたのは7例 (2.4%) であった. 内訳はcoil塞栓術が困難と判断されたBA-tip AN 4例, 高位BA-SCA AN 2例と, 大型の左medial temporal AVM症例であり, 術後は全例で病変の消失が確認され, morbidityは1例にとどまった. Intravascular treatmentが普及した現在, 脳血管領域では使用頻度こそ少ないが, 広いsurgical corridorが得られる本法は, 高難易度病変に対して必要不可欠なapproachである.

1 0 0 0 OA 当帰芍薬散が有効な頭痛の症例について

- 著者

- 木村 容子 杵渕 彰 稲木 一元 佐藤 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.627-633, 2011 (Released:2011-12-27)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 2

頭痛は日常診療で訴えの多い症状の一つであり,漢方治療では頭痛以外の随伴症状などによって,様々な漢方薬を使い分ける。今回,当帰芍薬散が有効な頭痛の症例を報告した。症例1-4は更年期障害,症例5は月経困難症が背景にみられた。症例3では頭痛のほか,めまい,むくみ,手先のしびれなど様々な症状が当帰芍薬散で改善した。また,症例4は呉茱萸湯が無効であり,一方,症例5は呉茱萸湯である程度頭痛は軽快したが,残存した排卵期または月経前と前半の頭痛に対して,当帰芍薬散を併用して症状が改善した。当帰芍薬散を用いた頭痛の11症例をまとめて検討したところ,頭痛は片頭痛が多く,月経や冷えで増悪傾向であった。当帰芍薬散は五苓散や半夏白朮天麻湯と鑑別が必要となることもあるが,当帰芍薬散では月経周期や更年期症状などいわゆる「血証」と関わりのある頭痛で,頭重感またはめまいを訴える比較的虚証の人に有効であると考えられた。

1 0 0 0 OA 関東大地震をめぐる大森・今村論争から学ぶべきもの

- 著者

- 小山田欣裕

- 出版者

- 土木研究所寒地土木研究所

- 雑誌

- 開発土木研究所月報

- 巻号頁・発行日

- no.505, 1995-06-20

1 0 0 0 OA 中小企業の成長戦略としてのM&Aの2類型

- 著者

- 上野 善久

- 出版者

- The Academic Association for Organizational Science

- 雑誌

- 組織学会大会論文集 (ISSN:21868530)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.142-147, 2018 (Released:2018-12-27)

- 参考文献数

- 7

This study extracts hypothetical components to build an M&A reference for top managers of small to medium-sized enterprises through case analyses of 43 business units (BUs) acquired by five small to medium-sized headquarters (HQ) in mature industries. Special attention is paid toward the unintended outcomes of the M&A application. This comparative approach explains why the same HQ succeeded in utilizing its competences in a BU, whereas it failed in another. It also explains why for one HQ, the same BU generated bounties, whereas for another HQ, it remained barren. First, in order to determine useful resources in a newly acquired BU that can become future core competences for the HQ, the HQ must be furnished with the capabilities of optimizing its resource allocation across organizational boundaries. Second, in order to apply its competence(s) to a newly acquired BU, the dominant logic of the HQ must suit that specific business.

1 0 0 0 OA 『愛染王紹隆記』 : 解説と翻刻

- 著者

- 永井 義憲

- 雑誌

- 大妻女子大学文学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.89-97, 1970-03