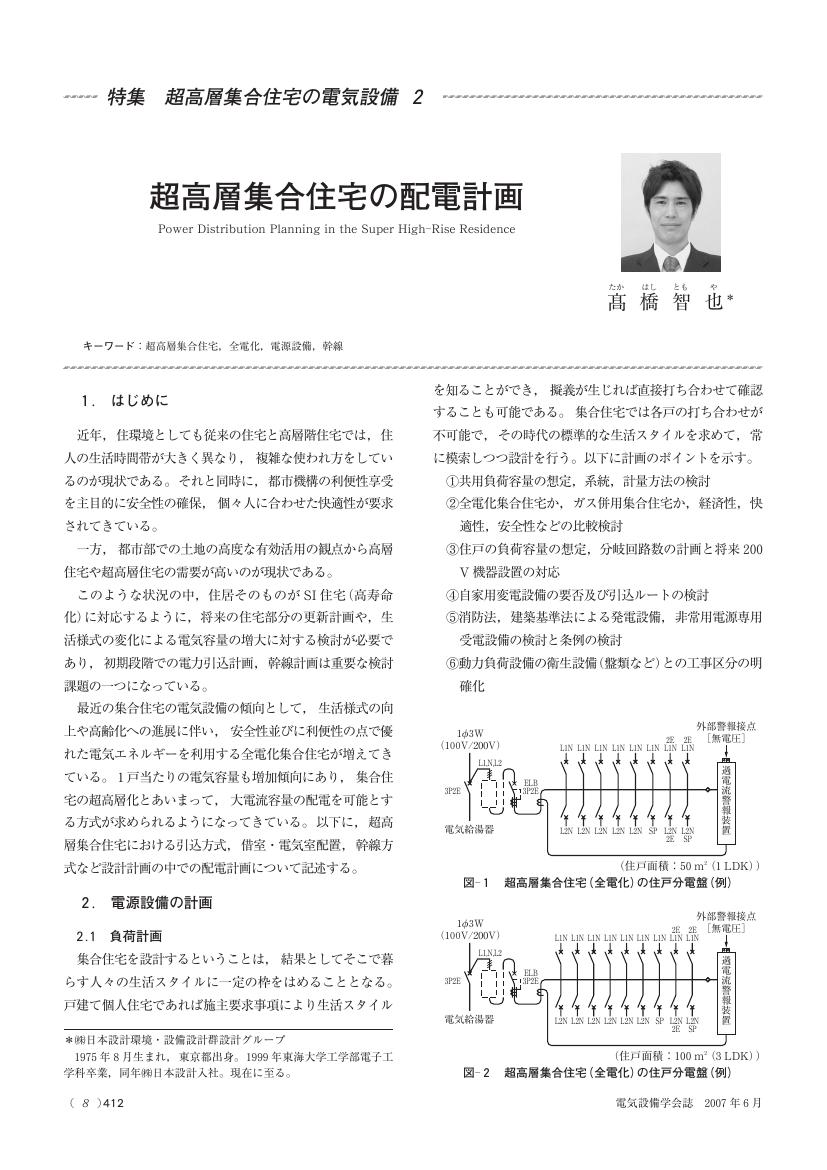

1 0 0 0 OA 超高層集合住宅の配電計画

- 著者

- 高橋 智也

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.412-415, 2007-06-10 (Released:2015-04-09)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 大久保 功子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.324-325, 1994

- 著者

- 沖野 信一 山岡 武邦 松本 伸示

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.389-401, 2021-11-30 (Released:2021-11-30)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

本研究は,質量の科学的概念の構築を試みた授業において,沖野・松本(2011)の3段階のメタ認知的支援(方略1「素朴概念の明確化」,方略2「素朴概念の獲得過程の明確化」,方略3「素朴概念と科学概念の接続・照合」)のすべてを講じるクラス(実験群:2クラス,N=52)と方略1だけを講じるクラス(対照群:2クラス,N=43)を比較し,方略2と方略3の有無によって,どのように生徒の理解に影響を及ぼすのかについて検討することを目的とした。その結果,質量の科学的概念の構築に対して,対照群よりも実験群の方が,有効性が高まることが示された。本研究により,方略2と方略3を講じることによって,方略1で生じた素朴概念と科学的概念の間の認定的葛藤が解消され,力および質量が運動に与える影響に関して,正しく考察できるようになったことが示唆された。

1 0 0 0 IR 西遊補訳注(第一回~第四回)

- 著者

- 大平 桂一

- 出版者

- 大阪府立大学人文学会

- 雑誌

- 人文学論集 (ISSN:02896192)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.91-130, 2012

1 0 0 0 高校物理のための人工衛星電波受信実験の教材化と実践

- 著者

- 三浦 祐太朗 和泉 諭 栗山 大 富樫 敦 加藤 靖 高橋 薫

- 出版者

- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム一般講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.265-266, 2006-08-21

1 0 0 0 OA 口底癌術後に発症した出血性消化性潰瘍の1例

- 著者

- 川原 一郎 浜田 智弘 金 秀樹 高橋 進也 高田 訓 大野 敬 小板橋 勉 三科 正見

- 雑誌

- 奥羽大学歯学誌 (ISSN:09162313)

- 巻号頁・発行日

- vol.38巻, no.4号, pp.219-223, 2011-12

68歳男。口底部の腫瘤を指摘され、精査・加療目的に受診した。口底部に境界不明瞭な腫瘤を認めた。パノラマX線写真では、下顎前歯部に骨吸収を認めた。CT、MRIでは、口底部に境界不明瞭な病変を認めた。PET-CTでは、口底部に集積を認めた。臨床診断は口底部悪性腫瘍であった。腫瘤部より生検を施行し、扁平上皮癌の病理組織学的診断により、全身麻酔下に両側上頸部郭清術、下顎骨辺縁切除術、腫瘍切除術、植皮術を施行した。術後は、疼痛管理目的にNSAIDsの錠剤を粉砕して胃管より投与した。術後12日、突然の大量下血とともに意識消失した。上部消化管内視鏡検査にて胃体上部後壁に血管露出を伴う潰瘍を認めた。出血性消化性潰瘍の診断のもと、エタノール局注による内視鏡的止血治療を施行した。止血後はランソプラゾールおよびクエン酸第一鉄ナトリウムの投与を開始した。その後再出血することなく、術後35日目、経過良好で退院した。

1 0 0 0 サーマルウインド下にある渦構造の生成,発達機構

- 著者

- 辻村 真治 飯田 雄章 長野 靖尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集B編 (ISSN:03875016)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.659, pp.1762-1769, 2001

In the Earth's atmosphere, zonal currents with a vertical velocity gradient are induced under the action of rotation and horizontal temperature gradient. These currents satisfying the so-called "thermal wind equation" generate the cyclones and anticyclones through the baroclinic instability, and hence have serious effects on the global circulation. In this study, the generation and development mechanisms of vertical vortices associated with the cyclones and anticyclones are investigated by using direct numerical simulation of the thermal wind. By imposing the stable density stratification in the vertical direction, the effects of the stable stratification and the Reynolds number are studied in detail. As a result, we have found the distinct effects of stable stratification on the anisotropy of the flow field and the generation of the vortical structure. It is also found that the cyclone becomes dominant in comparison to the anticyclone at a relatively low Reynolds number under the weak stable stratification. At a higher Reynolds number, both cyclonic and anticyclonic vortices are enhanced by the nonlinear vortex stretching term, and hence the asymmetry between them becomes negligible. The intensive stable stratification attenuates the nonlinear vortex stretching and contributes to the occurrence of the asymmetry in the vortices even at the higher Reynolds numbers

1 0 0 0 OA カンナビジオールの非線形動態とCYP3Aを介した薬物間相互作用に関する研究

背景・目的:近年、カンナビジオール(CBD)の臨床的な有用性が注目されている。CBDはシトクロムP450(主にCYP3A4及びCYP2C19)で代謝されるとともに、CYP阻害作用を有することが報告されているが、in vivo研究はほとんど行われていない。本研究ではCBD動態の用量依存性について検討するとともに、CYP3Aを介した薬物間相互作用の可能性についてin vivo条件下で検討した。方法:CBD製剤として,当部門で開発したCBDナノエマルション製剤(CBD-NE)を用いた。一晩絶食させたWistar系雄性ラットにCBD-NE(5, 10, 25, 50 mg/kg)を経口投与し、経時的に採血した。得られた血漿は固相抽出後、LC-MS/MSにて血漿中CBD濃度を測定し、薬物動態パラメータを算出した。CYP3A阻害剤としてケトコナゾール(KCZ)を、CYP3A基質としては13C-エリスロマイシン(呼気試験)を用いて、CYP3Aを介した薬物間相互作用の検討を行った。結果:CBD投与量とAUCの関係は有意な上昇型の非線形性を示し、特にCBD 10 mg/kgを超える投与量において顕著であった。KCZ併用により、CBD 10 mg/kgではAUC及びCmaxの有意な上昇がみられたが、CBD 50 mg/kgでは変化がなかった。 13C-エリスロマイシン呼気試験の結果では、CBD 10, 50 mg/kgにおいてCBDによるCYP3A阻害作用が認められ、1 mg/kgでは認められなかった。考察:今回比較的速やかな吸収性を示すCBD-NEを用いた検討により、経口投与後のCBD動態の非線形性が明らかとなった。CBD高用量においてCYP3A阻害剤KCZ併用による影響がみられなかったことからも、自己代謝阻害による代謝飽和による非線形性と考えられた。またCYP3A阻害作用がみられたCBD 10~50 mg/kgにおけるCmaxは既報におけるCBDのCYP3Aに対するKi値と良く対応していた。今回の検討によりCBD高用量でのCYP3A阻害作用がin vivo条件下においても示された。過去に報告されている臨床報告も併せて考慮すると、10 mg/kg以上のCBD投与量では薬物間相互作用に注意する必要性が示唆された。

1 0 0 0 OA 「かごしま黒豚物語」取材を通して

- 著者

- 宮路 直人

- 出版者

- 日本養豚学会

- 雑誌

- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.209-210, 2001-12-25 (Released:2011-06-08)

1 0 0 0 OA 自己認知とインセンティブ設計:行動経済学の視点から

- 著者

- 石田 潤一郎

- 出版者

- 産業・組織心理学会

- 雑誌

- 産業・組織心理学研究 (ISSN:09170391)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.89-101, 2015 (Released:2019-08-05)

While the traditional branch of economics often assumes that people make decisions strictly to maximize their material well-being, there are increasingly many works which deviate from this paradigm and incorporate behavioral factors explicitly into economic analysis. A similar trend can also be observed in the field of organizational economics, where more attention is paid to behavioral aspects of incentive design in organizations. What issues are economists interested in, and how do they attempt to approach those issues? In this article, we overview recent developents in this emerging field, with particular focus on consequences which arise from the process of self-identification. We also discuss potential future research topics and the possibility of interdisciplinary collaboration.

1 0 0 0 IR 「交渉学」からみた日米交渉失敗の原因--木村論文を参照した一試論

- 著者

- 須藤 真志

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.117-136, 1998-09

本稿は一九四一年の日米交渉の失敗の原因を木村汎教授の「交渉研究所説(その一)」に依拠して、木村氏の論文の枠組を使って分析したものである。木村論文は「交渉の定義」と「交渉と文化」に大きく分けられている。交渉とは何かという分類で日米交渉を見たとき、コミュニケーション・ギャップとパーセプション・ギャップがあったことがはっきりした。また、文化との関係ではアメリカの合理主義と日本の非合理主義の違いが明確となった。また日本は大東亜共栄圏をグランド・デザインとして作る気はなかったのであるが、アメリカ側は日本が東南アジア一帯を支配するための一種のドミノ理論で解釈していた。そのための時間稼ぎとして日米交渉を見ていたのである。日米交渉は交渉学の観点からみてもかなり困難な交渉であったことが良く理解できた。交渉が失敗して戦争となってしまったのは、必ずしも両国の交渉者の力不足であったとばかりとは言えないことを交渉学は教えている。

1 0 0 0 OA 鹿児島県黒豚生産者協議会の取り組み

- 著者

- 沖田 速男

- 出版者

- 日本養豚学会

- 雑誌

- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.203-208, 2001-12-25 (Released:2011-06-08)

- 著者

- 松下 純子 武田 珠美 後藤 月江 遠藤 千鶴 高橋 啓子 有内 尚子 長尾 久美子 金丸 芳

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.137, 2011

【目的】日本調理科学会特別研究「日本各地の調理文化の地域性」の一環として、「行事食」調査を行った。徳島県における行事食の認知、摂食、調理状況などを把握し食生活の現状を考察することを目的とした。<BR>【方法】対象は徳島県在住の大学生およびその保護者、一般人502名とし、留め置き法によりアンケート調査した。この中から、徳島に10年間以上在住の252名を集計対象とした。人日から大みそかまでの正月を除いた行事と春祭り、秋祭りを取り上げ、認知度、食経験、よく食される料理などを30歳未満、30歳~50歳未満、50歳以上の3年齢区分に分類してクロス集計し、カイ二乗検定を行った。<BR>【結果】行事食でどの年齢区分でも認知度の高いものは、上巳、端午の節句、土用の丑、クリスマス、大みそかで85%以上であった。その他、50歳以上では人日、春分の日、彼岸の中日などでも高い認知度を示した。逆に、どの年齢区分でも重陽の節句、春祭りは30%未満であり低い値であった。食経験は人日、上巳、端午の節句、七夕、土用の丑、盂蘭盆など、多くの行事で50歳以上が他の年齢区分に比較して高かった。月見、クリスマス以外の行事食では、年齢区分間に食経験で有意差が認められた。年代が高くなるにつれ食されていたものは、節分「いり豆」、春分の日と彼岸の中日の「ご飯・だんご」、端午の節句「ちまき、柏餅」、土用の丑「うなぎの蒲焼き」、月見「だんご」などであった。どの年齢区分でもよく食されていたものはクリスマスの「ケーキ」、大みそかの「年越しそば」であった。年末行事であるクリスマス、大みそかは認知度および食経験からも行事として定着していたが、季節ごとの行事は年代が低くなるほど希薄化していることが判明した。

1 0 0 0 OA Five Steps in Sales and Its Skills

- 著者

- Nobuyuki INAMIZU Hidenori SATO Fumihiko IKUINE

- 出版者

- Global Business Research Center

- 雑誌

- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.1-13, 2017-02-15 (Released:2017-02-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 3

This study presents detailed sales actions through continuous unstructured interviews of practitioners. The results of the study demonstrate that there are five steps in sales: 1) preparation; 2) approaching customers; 3) interview; 4) presentation; and 5) closing. In addition, a questionnaire comprising 142 items for measuring these sales actions was developed based on these five steps, and the questionnaire was given to 107 individuals in eight companies. The results of the questionnaire revealed variances between top and bottom performers, with these variances in the steps prior to the interview, particularly in the preparation stage. This suggests the importance of preparation in sales. The sales skills scale of Rentz, Shepherd, Tashchian, Dabholkar, and Ladd (2002) measured aspects that have no direct relationship with sales and is problematic considering that it may fall into a tautology. The research approach taken herein, where the focus is on these sales actions and the five steps, may resolve the problems inherent to Rentz et al. (2002).

- 著者

- 道浦 大祐 中原 佳夫 宇野 和行 田中 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.9, pp.652-655, 2016-09-15 (Released:2016-09-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

We improved the carrier mobility of the pentacene thin film transistors (TFT), which were fabricated with polysilsesquioxane (PSQ) gate dielectric layers, from 0.082 to 0.31 cm2V-1s-1 by treating the PSQ surface with ultra-violet irradiation (UV)/O3 and 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane (HMDS). It was found that the PSQ layers were flattened by the UV/O3 treatment, and the PSQ surface became hydrophilic at the same time because the organic functional groups on the PSQ surface were changed to hydroxyl groups. The grains of the pentacene films deposited on the UV/O3-treated PSQ surfaces were found to be as large as a few microns. However, the carrier mobility of the pentacene TFTs was not so much improved as expected from the largely grown pentacene grains probably because the hydroxyl groups scattered the charged carriers. In addition, the off-current of the pentacene TFTs increased by 4 orders of magnitude. It is thus considered that the hydroxyl groups also worked as hopping sites for the increased off-current which flew without the gate voltage. On the other hand, the carrier mobility of the pentacene TFTs fabricated with the PSQ dielectric layers of which surfaces were treated with UV/O3 and HMDS became ~4 times larger than that without any surface treatment of the PSQ layers, and also the off-current decreased by 3 orders of magnitude because the hydroxyl groups were changed with silyl groups by the HMDS treatment.

1 0 0 0 OA アンガージュマンの文学再考 - 「政治と文学」をめぐる一考察

- 著者

- 堀田 新五郎 Shingoro HOTTA 奈良県立大学 Nara Prefectural University

- 雑誌

- 奈良県立大学研究季報 = NARA PREFECTURAL UNIVERSITY KENKYUKIHO (ISSN:13465775)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.1-16, 2008-11-30

- 著者

- 尾崎 博美

- 出版者

- 東北大学教育学部

- 雑誌

- 東北大学大学院教育学研究科研究年報 (ISSN:04933958)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.13-32, 2009-12

- 著者

- 石井 英真

- 出版者

- 日本教育方法学会

- 雑誌

- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.47-58, 2003

本稿は「改訂版タキソノミー」(以下「改訂版」と略す)に関する論稿である。「改訂版」は,かつてブルーム(B. S. Bloom)らによって開発された「教育目標の分類学」(以下ブルーム・タキソノミーないしは初版)の認知領域を改訂したものである。本稿では,初版との比較を通して「改訂版」の意義を探った。まず,本改訂における変更点について考察した。そして,特に注目すべき構造上の変化として,知識と認知過程の二次元構成を取り上げ,その中身について論じた。次に,初版の意義と限界を明らかにするために,初版における目標構造化の論理(タキソノミーの構造に内在している授業改善の方向性)を抽出し,その背後にある学習観についても検討した。最後に,「改訂版」の学習観と目標構造化の論理について分析を加えた。以上より,次のようなことが明らかになった。初版と「改訂版」との間には,学習観における重大な差違があり,「改訂版」の学習観(構成主義,領域固有性)は,初版の学習観を転換させるものである。そして,この学習観の転換がカテゴリー構成のレベルで具体化された結果,「改訂版」は初版にはない二つの視点(知識習得の質を問い直す回路,高次の認知目標を支える知識を問う回路)を生み出している。こうして,初版から「改訂版」への改訂は,目標構造化の論理を再構築する過程として捉えることができるのである。