1 0 0 0 五輪後の中国経済(2)個人消費 衰えぬ「格差消費」

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1446, pp.110-113, 2008-06-23

正午。昼食の時間になった途端、長い行列が店内を埋め尽くした。ここは北京市内にあるコンビニエンスストアの「セブンイレブン」。客の目当ては弁当である。量り売りのような専用の什器に並んだ総菜約10種類の中から2〜3種類を選んで、ごはんとセットで買う。価格は1食当たり10元(約150円)程度で、1日250食も売れる。

1 0 0 0 OA 果たして「てんかん児」の運動を制限するべきか

- 著者

- 長島 忠昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.158-160, 1973-03-01 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 秦 兵

- 出版者

- 公益財団法人 アジア成長研究所

- 雑誌

- 東アジアへの視点 (ISSN:1348091X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.37-48, 2013

中国では現在,工業化が急速に進行し,ここ数年で経済規模が大きくなり「世界の工場」といわれるようになった。産業構造と産業発展が地域経済と国民経済に重大な影響を与えつつある。内需拡大と地域格差是正などの問題を解決するためには,適切な産業発展戦略と産業政策が求められている。産業構造とその発展戦略は中国全体および地域の経済発展に重要な影響を与え,地域経済の競争優位にとって極めて重要である。工業化するに伴って,業種構造の傾向を知ることが重要である。そして中国ないし各地域はその傾向の中で如何なる位置にあるのかを判断して,先手を打つことが効果的と考えられる。 産業構造に関する理論は多数存在するが,工業内部の産業構造に関してはホフマン法則がよく知られている。Hoffmann(1958)は,経済発展とともに消費財に対する生産財の比率が上昇することを説いた。次に,宮沢(1975)は経済発展につれて,工業の産業構造が軽工業から重化学工業へ移行すると指摘した。また,吉村(2008)は,産業構造変化の世界標準パターンを,三角形ダイヤグラム(三角形図)を用いて数量的に導出し,それに基づく修正ペティ=クラーク法則を示し,産業構造の収斂傾向を実証的に明らかにした。吉村の修正ペティ=クラーク法則によれば,経済発展につれて,産業構造は,第1 次産業から,第2 次産業・第3 次産業へと移行し,さらに経済発展すれば第2 次産業のウエイトは減少に転じるということである。中国の経済発展に関する研究,文献資料は多数存在する。また,産業構造に関する研究も増えているが,その実証研究は,まだ十分ではない。中国における産業構造の傾向を,統計データを用いて実証的に解明した分析は乏しい。 ここでは,工業3 分類(生活関連型,基礎素材型,加工組立型)からみた中国の経済発展と産業構造について分析する。中国の工業発展においては,1949 ~ 78 年の伝統工業化段階と1978 年~現在までの新型工業化段階の2 段階に分けられる(汪,劉,2009)。しかしながら,1987 年以前の連続した詳しいデータが入手できないので,それ以前のものは,本稿では扱わない。本稿では,工業3 分類とは,中国産業分類に基づき,工業を次のように,生活関連型工業,基礎素材型工業,加工組立型工業の3 つに分類することを指す。生活関連型工業は消費財産業(軽工業)に属しており,基礎素材型工業と加工組立型工業は投資財産業(重工業)に属する。○生活関連型工業:食品加工,食品製造,飲料,タバコ,紡績,製紙○基礎素材型工業:石油加工煉焦,化学工業,医薬品,化学繊維,非鉄金属鉱物,黒色金属加工,金属製品○加工組立型工業:機械,専用設備,交通設備,電器・機器,電子・通信,計器類遼寧社会科学院世界経済研究所助理研究員 秦 兵 そこで,工業構造は,生活関連型→基礎素材型→加工組立型に変化するという仮説を設定する。この仮説を検証するために,経済発展理論と三角形ダイヤグラム分析を用いて,中国における経済発展と産業構造との一般的な傾向を検証し,さらに省レベルのデータを用いて,各省の経済発展と産業構造との関係を示す。吉村(2008)は,種々の方法で産業構造を表現できるものの,ぺティ=クラーク法則のように産業3 分類を扱う場合には,「三角形ダイヤグラム」が3 産業の構成比を平面上の1 点に表示できるので,有効であることを指摘した。3 つの座標のうち,第1 座標,第2 座標,第3 座標をそれぞれ第1 次産業,第2 次産業,第3 次産業の構成比(%)とすれば,ある地域のある時点の産業3 分類の産業構造を三角形ダイヤグラムの中の1 点として表すことができる。この三角形ダイヤグラムを用いれば,ある地域が三角形内のどこに位置するかによってその地域の産業構造の特徴を把握することができる。 本稿では,この三角形ダイヤグラムを工業3 分類に適用して,中国の工業構造を分析する。また,中国および中国 31省市自治区の工業就業者構造( 注1 ),工業生産額構造について分析し,それに基づいて工業3 分類からみた中国の経済発展と産業構造の傾向を明らかにする。その結果,「工業構造は,生活関連型→基礎素材型→加工組立型に変化する。」という仮説が成立することを示す。

1 0 0 0 赤平選炭工場の増強合理化:昭和36年1月24日燃料協会賞受賞講演

- 著者

- 吉田 龍夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.349-358, 1961

赤平鉱の選炭工場は昭和16年に建設され18年4月より水選を開始したが, 当時は210t/hr.の能力しかなく, さらに昭和28年の上歌志内鉱合併の機会に280t/hr・に増加し, その後出炭の増加に伴い新しい選炭技術の研究を実施し, ここに斯界の注目を浴びる程の独自の選炭工場を完成した。今回の増強合理化において, 設備的にもわが国で初めての試みがかなり多く, 特にタカブジグを主選機とする選炭系統, 油圧式自動硬抜装置の採用, 精炭脱水用レゾナンス・スクリーン, フンボルト遠心脱水機, およびコンターベックスのなど入などが上げられ乳合理化後今日までの累計でひ合理化が生み出した収益は約6億円に達していると見積られる。

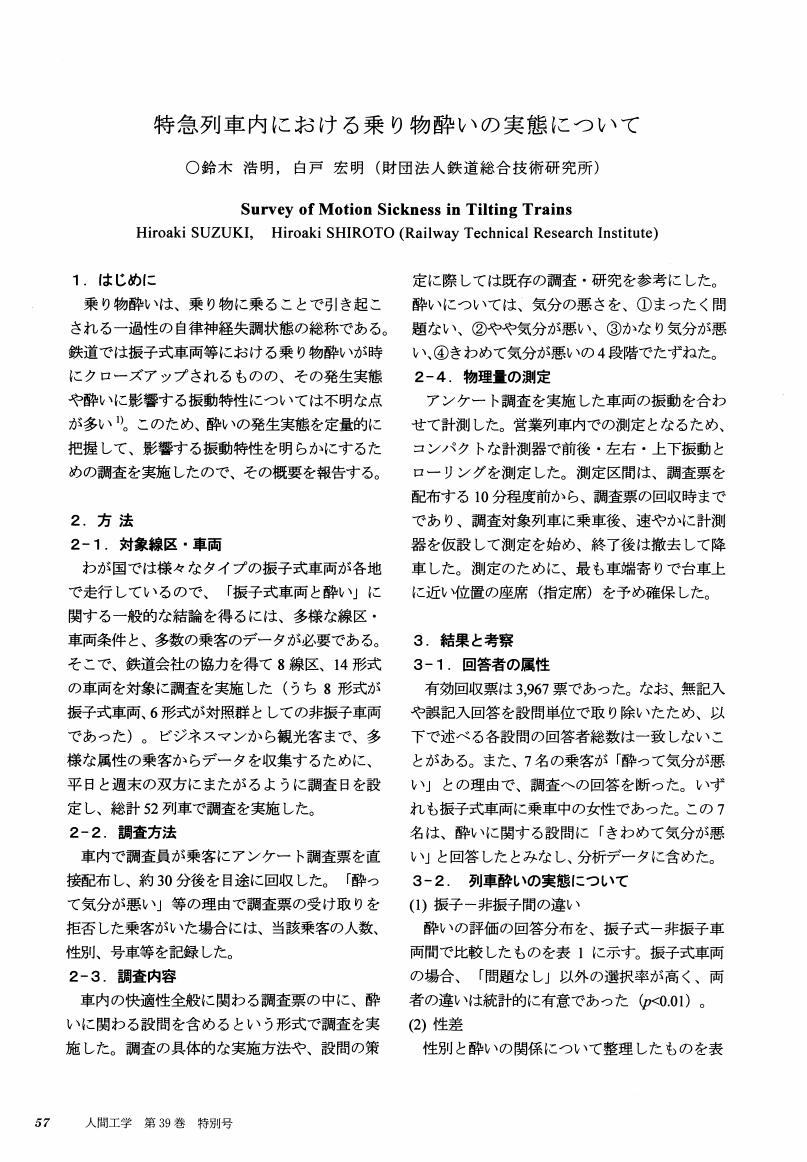

1 0 0 0 OA 特急列車内における乗り物酔いの実態について

- 著者

- 鈴木 浩明 白戸 宏明

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.Supplement, pp.57-58, 2003-08-25 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 光学の基礎についての素ぼくな疑問I:iのなぞ

- 著者

- 張 吉夫

- 出版者

- The Laser Society of Japan

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.9, pp.658-664, 1997-09-15 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 山腰 修三

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.123-139, 2005

This paper examines the formation of 'neoliberalism' discourse during Nakasone government through the analysis of news texts. This paper focuses on the 'issue linkage' of news texts about the reform of the Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, drawing on the concept of 'intertextuality'. I analyze related news items which appeared in the Asahi Shimbun and the Yomiuri Shimbun. The result show these news reports on the reform linked both 'Administrative Reform' issue and 'Information Society' issue. In conclusion, I find that the media discourse constructed 'preferred meaning' on this topic and manufactured consensus on 'neoliberalism'.

1 0 0 0 OA 北海道における更新世末期から完新世前半の先史文化

- 著者

- 山原 敏朗

- 巻号頁・発行日

- pp.22-31, 2012-03-31

新しいアイヌ史の構築 : 先史編・古代編・中世編 : 「新しいアイヌ史の構築」プロジェクト報告書2012

1 0 0 0 OA 日本のエネルギー産業の構造変化 : 石炭産業の衰退と流体革命

- 著者

- 小田野純丸

- 出版者

- 滋賀大学経済経営研究所

- 雑誌

- 彦根論叢

- 巻号頁・発行日

- no.367, 2007-07-31

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)

- 巻号頁・発行日

- no.743, pp.22-26, 2003-04-28

1990年代末、低迷を続ける日本経済は、ついにその危機的な状況を表面化させる。生命保険会社の経営破たんである。それは97年の日産生命に始まり、東邦生命、第百生命、大正生命と続いた。そして2000年、生保破たんの波は準大手の千代田生命に及ぶ。10月9日、更生特例法に基づく更生手続きの開始を申請。負債総額は2兆9000億円に上った。生保としては当時、最大の倒産であった。

1 0 0 0 OA 治承三年のクーデターと貴族社会 ―花山院流と藤原基房―

- 著者

- 松薗 斉

- 出版者

- 愛知学院大学人間文化研究所

- 雑誌

- 人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 = Transactions of the Institute for Cultural Studies, Aichi Gakuin University Ningen bunka (ISSN:09108424)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.91-122, 2008-09-20

1 0 0 0 高校生のダイエットに関する意識と実態

- 著者

- 藤田 智子

- 出版者

- 日本家庭科教育学会

- 雑誌

- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.18, 2005

<B>【研究の目的・背景】</B><BR>過剰な痩身願望を持つことは、特に青年期の女性にみられる現象とされ、その影響としての摂食障害の増加も問題視されている。近年、摂食障害の患者の低年齢化、男性における発症なども指摘されている。摂食障害の大きな原因として、身体像(ボディ・イメージ)の歪みと、それに基づくダイエット行為が挙げられる。田結庄(1997)は家庭科における学校知と日常知の検討において、栄養や食品に関する知識、特にダイエットに関する知識は学校知より日常知が先行し、「学校知が日常知を後追いするか、あるいは両者が対立することになってしまうという事情をどう解決するかが課題」であると指摘している。学校知が日常生活において実践されるためには、生徒たちがどのような日常知を持っているかを明らかにすることが必要であると考えられる。よって、高等学校において、家庭科で食物領域を学ぶ前の生徒たちが、ダイエットについてどのような知識を持ち、ダイエットを実践しているのかを明らかにすることを本研究の目的とする。<BR><B>【研究の方法】</B><BR>高等学校において、家庭科の食物領域を学ぶ前の都内の高校1_から_2年生を対象とする質問紙調査。有効回答数269名(男子校84名、女子校115名、共学校70名。男子113名、女子156名。2004年1~2月に実施。)なお質問紙は高校生14名(男子8名、女子6名)に対するインタビュー調査(藤田 2003)を元に作成した。具体的には、知っているダイエット、実際に行ったダイエット、ダイエットの情報源、他者(家族や友人)との関わり、実際のBMI、理想の身長と体重、属性などである。<BR><B>【研究の結果と考察】</B><BR>(1)知っているダイエット りんごダイエット、マイクロダイエット、ダイエットテープ、カロリー計算、断食ダイエットをそれぞれ知っているか尋ねた結果、知っていると回答した生徒は、53.5%、36.9%、36.1%、73.2%、81.4%であった。知っているダイエットの数と、性別×学校属性の一元配置分散分析の結果、女子校、共学・女子、男子校、共学・男子の順で有意差があった。同じ性別の場合、学校属性によって差が生じていた。<BR>(2)実際に行ったダイエットの種類 上記の5種類のダイエットのうち少なくとも一つは行ったことのある生徒は、男子生徒は0%、女子生徒は1割強であった。自由記述欄を入れても、男子でダイエットを行ったことのある生徒は1人であった。χ2検定の結果、性別による差は有意であった。現在の身長とそれに対する理想の体重、理想の身長とそれに対する理想の体重を聞いた結果から、男子は身長、体重とも増加するのを望んでいるのに対し、女子は身長は男子と同様に高くなることを望んでいるが、身長が高くなっても理想体重はほとんど変わらなかった。男子の場合、理想の身体に近づこうとする際、やせるということが重視されないため、ダイエットといった場合、実践率が低いと考えられる。<BR>女子生徒のうち、どのような生徒がダイエットを実践しているのかを明らかにするため、クロス集計をした後、χ2検定行った。その結果、知っているダイエットの数、学校属性において有意差が見られたが、自分は太っていると思う、今よりやせたいと思う、BMIとの有意な関連は見られなかった。また、家族、同性の友人、異性の友人から体型について言われた経験がある女子生徒は、それぞれ6割以上が実際にやせようとしたと回答した。<BR>高校生において、ダイエットに関する知識および実践において、性別差のほか、学校属性による差がみられた。また身近な他者とのかかわりの中でダイエットは実践されており、身体像や実際のBMIではなく、日常生活環境の中でダイエットに関する知は影響を受けているといえるだろう。

1 0 0 0 OA 企業城下町における企業所有の土地・建物ストックの再編に関する研究 日立市を事例として

- 著者

- 村本 浩一 藤井 さやか 有田 智一 大村 謙二郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.42.3, pp.727-732, 2007-10-25 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 11

本研究では日立製作所の企業城下町である日立市を事例として、社有施設の整備プロセスを明らかにするとともに、近年進展している社有地の利用転換の実態と今後のあり方についての示唆を得ることを目的としている。戦後からの企業所有の社宅・寮などを中心とした土地・建物ストックの形成過程とその用途転用の実態の調査及び日立ライフへのインタビュー等を実施し、以下の点が明らかになった。1)日立製作所は大規模な社有地を既成市街地内に所有し、90年代から旧社宅地を中心に用途転用を進めており、これが日立市の市街地構造に与える影響は大きい。2)日立製作所では社有施設を事業所単位で保有してきたが、それらの用途転用は実質的に系列会社の日立ライフが担当し、これまでは住宅・商業用途の立地バランスをある程度考慮した用途転用がなされてきた。3)しかし、今後は日立製作所本社レベルで社有施設の再編方針が検討される方向にあり、必ずしも日立市の都市構造に配慮した再利用がなされるとは限らない恐れがあり、行政と企業の協力による土地利用転換方針の検討が現状では不十分である。

1 0 0 0 胃カメラを中心にした臨床成績

- 著者

- 小出 昭 岩渕 耕 外山 敬一 坂内 昇 白川 健一

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.69-76, 1964

Gastroscopy, acidity test of gastric juice, occult blood test, X-ray examination, and histological examination were carried out in 300 cases (213 cases of men and 87 cases of women) for two years from Sept., 1960 to Sept., 1962.<br>By gastroscopy 16 cases were diagnosed as normal, 207 cases as chronic gastritis, 66 cases as gastric ulcer, 9 cases as gastric carcinoma, and 2 cases as gastric polyp.<br>Superficial gastritis and hypertrophic gastritis were frequent in persons of younger age, and so were atrophic gastritis in forties, gastric ulcer in thirties, and gastric carcinoma in persons of advanced age.Gastric ulcer and superficial, hypertrophic gastritis were relatively frequent in men, while atrophic gastritis in women.<br>In many cases gastric carcinoma was accompanied by atrophic gastritis, gastric ulcer by superficial gastritis and atrophic gastritis, duodenal ulcer by superficial and hypertrophic<br>gastritis, and cholecystiasis by gastritis.<br>Most of patients complained of epigastric pain.<br>The rate of positive occult blood test of feces was high in cases of gastric carcinoma, but comparatively high in those of normal stomach and chronic gastritis.<br>Zero acidity was frequent in cases of gastric carcinoma and positive acidity in those of gastric ulcer. In many cases of chronic gastritis which showed atrophic degeneration, acidity tended to decrease. It was thought that in cases of gastric carcinoma and gastric ulcer the accompanying gastritis predominated their inherent degeneration and greatly affected the acidity. In many cases of gastric carcinoma the occult blood test of gastric juice was positive, and especially positive in all the cases of zero acidity. This test was positive in only a few cases of chronic gastritis and in a relatively few cases of gastric ulcer.<br>Diagnosis with X-ray examination coincided well enough with that of gastroscopy. In some of cases which were diagnosed as normal stomach and gastroptosis, chronic gastritis was found by gastroscopy. Atrophic degeneration was seen more frequent in gastroptosis than in normal stomach.<br>Diagnosis with gastroscopy was consistent with that with operation and histological examination.

1 0 0 0 OA 写真描画問題の自動採点手法の検討

- 著者

- 田中 健斗 西村 太一 白井 圭佑 亀甲 博貴 森 信介

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.4J2GS6e03, 2021 (Released:2021-06-14)

語学学習において,「話す」,「書く」といった言語の産出能力の訓練は学習した知識を定着させる上で重視されている.しかし,記述式問題の人手による採点には多大なコストを要するため,機械による自動採点技術が注目を集めている.本研究では,写真描画問題を対象として,自動採点技術の実現を試みる.具体的には,(i)まず学習者の誤り傾向を調査・分析し,(ii)次にそれを基に疑似誤りデータを生成し, (iii)最後に写真と解答文の関連性を評価する正誤判定モデルを考案する.実験は疑似誤りデータを用いて学習し,実際の学習者の解答を用いて評価した.実験結果から,ランダムに出力を行う判別器と比較して,提案モデルは高い識別性能を実現することがわかった.

1 0 0 0 共同体的衆民政と協同民主主義のあいだ : 矢部貞治の「敗戦転向」

- 著者

- 大谷 伸治

- 出版者

- 史学会 ; 1889-

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.3, pp.295-320, 2021-03

- 著者

- 村井 則之 下谷 惠美

- 出版者

- 精神医学研究所

- 雑誌

- 精神医学研究所業績集 (ISSN:00808547)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.69-73, 2009

1 0 0 0 OA 年輪解析による震災が樹木の成長に与える影響評価

- 著者

- 中村 彰宏 森本 幸裕

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.539-542, 1998-05-25 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

阪神・淡路大震災の液状化, 火災の影響が樹木の成長に与える影響を, 年輪解析から明らかにした。成長錐で被災した神戸市内に生育する樹木の, また震災の影響のなかった大阪府堺市に生育する同一樹種のコアサンプルを採取し, 年輪幅の比較を行った。その結果, 液状化の生じた場所に生育するクスノキ, クロマツ, アキニレには, 液状化による長期的な成長量低下の影響はなかった。また火災によって被災したクスノキには肥大成長量低下がみられたが, ケヤキにはみられなかった。しかし被災の翌年に成長量の低下した樹木も, 2年後から成長量の増加がみられ, 震災の影響は短期的であったと考えられた。