1 0 0 0 OA 静止安定浮上システムを搭載した磁気浮上型超電導免震装置の水平方向振動伝達特性

- 著者

- 長﨑 陽 鎌田 弦 刀 友基 佐々木 修平 宮城 大輔 津田 理

- 出版者

- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)

- 雑誌

- 低温工学 (ISSN:03892441)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.117-124, 2020-03-20 (Released:2020-03-27)

- 参考文献数

- 12

This paper discusses the demonstration of a stable levitation (SL) system for a magnetic levitation type seismic isolation device using a high-temperature superconducting (HTS) bulk. The SL system utilizes a restoring force between an HTS bulk and permanent magnet (PM) to maintain the stable levitation of a base-isolation object. We first measured the restoring force between the HTS bulk and PM, and then demonstrated the performance of the SL system using a magnetic levitation type seismic isolation model device with a radial arrangement of HTS bulks and a PM rail. The SL system with the HTS bulk can reduce small vibration and displacement during the normal period of operation without experiencing a large disturbance. We also demonstrated that, when a large disturbance was applied, the transmission of horizontal vibration to the base-isolation object via the SL system was eliminated by decoupling the magnetic coupling between the HTS bulk and PM. Furthermore, the vibration transmissibility at any vibration frequency to the base-isolation object was reduced by incorporating an HTS bulk damper and eddy current damper in the model device. These results suggest that a SL system used together with an HTS bulk can realize both the stable levitation of a base-isolation object during the normal period of operation as well as the elimination of the horizontal vibration transmission when a large vibration is applied.

1 0 0 0 OA 地方茶 : 宮城の茶

- 著者

- 泉敬子 石崎弘子

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.46-53, 1986-04-01

1 0 0 0 IR 単核シクロペンタジエニル希土類錯体からオリゴマーへの光・マトリックス変換制御

- 著者

- 宮﨑 淳

- 出版者

- 北陸大学

- 雑誌

- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:21863989)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.161-162, 2019-09-30

本学教員が2018 年度に外国学会発表助成を受けて海外の学会で研究発表を行った「外国学会発表報告」である。2018 年7 月8 日(日)~13 日(金)ワイオミング州ララミー(アメリカ合衆国)

1 0 0 0 OA 精神医学における身体療法 主として精神外科について

- 著者

- 広瀬 貞雄

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.1-17, 1970-02-15 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 89

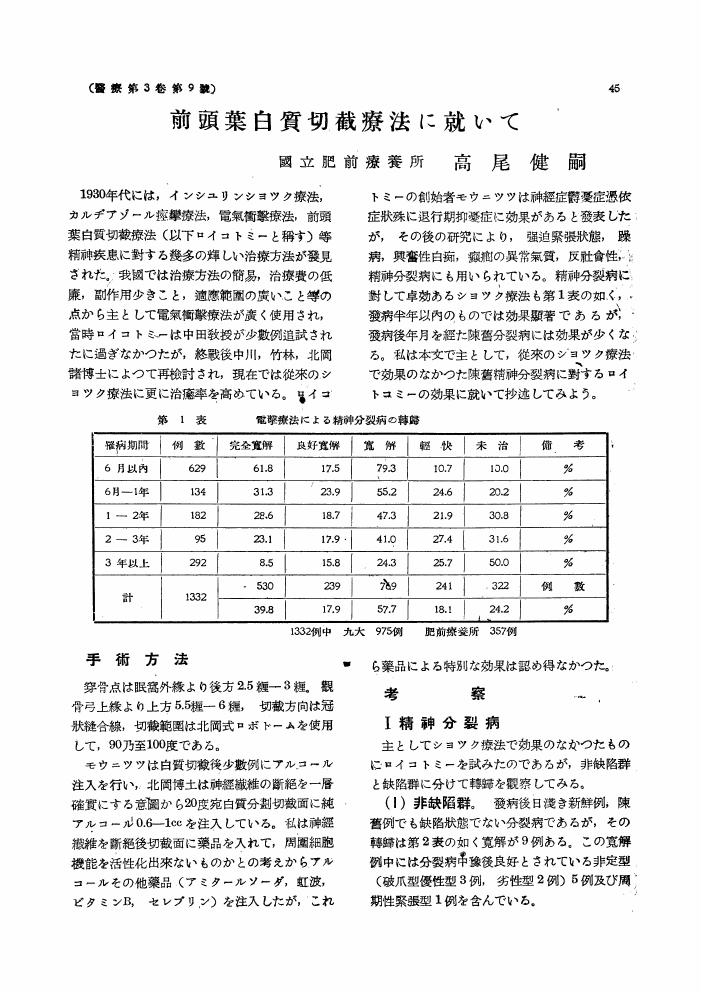

1 0 0 0 OA 前頭葉白質切截療法に就いて

- 著者

- 高尾 健嗣

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.9, pp.45-47, 1948 (Released:2011-10-19)

1 0 0 0 OA ユダヤ人迫害についての一考察 : シオニズムとの関連において

1 0 0 0 OA 中学生と母親パネル調査からみるCOVID-19:若者の仕事,教育,健康へのインパクト

- 著者

- 藤原 翔

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社会科学研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.107-128, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)

- 著者

- 志村 芽衣 宮澤 隆 矢内 利政

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.487-500, 2019-12-16 (Released:2019-12-20)

- 参考文献数

- 16

The purpose of this study was two-fold; to determine the optimum impact condition for maximizing flight distance toward the opposite field and to examine the influence of the bat angles at impact on the batted ball characteristics (speed, rotation, and angle immediately after impact) and the flight characteristics (distance, trajectory, and time). Various impact conditions were defined using 3 factors: the angles of the bat at impact projected to the horizontal and vertical planes, and the vertical inclination angle of the line of impact (the product of the sine of this angle and the radius of the ball determines the under-cut distance). Three-dimensional finite element analysis was used to construct a model of impact between a baseball and a wooden baseball bat and to conduct simulation analysis. The initial flight condition of the batted ball after the impact was determined for each simulated condition, and the flight distance was estimated from the initial flight condition. The results showed that a nearmaximum flight distance of 90-95 m was attained over a wide range of the opposite field when the bat head was not lowered substantially more than the grip-end. However, when the bat head was lowered substantially more than the grip-end, the flight distance attainable with the given impact condition decreased as the vertical bat angle increased, and the range of horizontal bat angle within which a great flight distance was attainable became narrower. The latter results suggest that a batsman needs to acquire a sophisticated technique with a greater precision of ball impact to hit a ball toward a given horizontal angle in the opposite field if the bat swing is characterized as lowering of the bat head to a large extent.

1 0 0 0 OA 醪製造法 : 最新吟醸

- 著者

- 名古屋税務監督局鑑定部 編

- 出版者

- 名古屋財務研究会

- 巻号頁・発行日

- 1931

1 0 0 0 宝塚おとめ

- 出版者

- 阪急コミュニケーションズ

- 巻号頁・発行日

- 2005

- 著者

- 山本久美子 西村房代 須藤晃代編集

- 出版者

- 阪急コミュニケーションズ

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 OA 舌下免疫療法 ―成人および小児季節性アレルギー性鼻炎の克服を目指して―

- 著者

- 湯田 厚司

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.2, pp.113-117, 2020-02-20 (Released:2020-03-07)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

スギ花粉の舌下免疫療法は2019年春に発売後5年目の花粉飛散期を迎えた. また, 2018年には11歳以下の小児に適用を有するシダキュア® も発売された. 筆者は2018年末までに730例のスギ花粉舌下免疫療法を行っており, 保険適用以前の臨床研究を加えると1,100例を超える経験がある. 筆者の実臨床経験に基づく舌下免疫療法について概説した. われわれはシダトレン® (2,000JAU) 発売以降で毎年の臨床効果を報告しており, 花粉飛散数にも影響されるが, 効果は既存の薬物治療より高く, 治療年数とともに増強した. 高アレルゲン量を含有する新規のシダキュア® (5,000JAU) でも初年度に69例で検討したが, シダトレン® 治療2年目とほぼ同等の効果があった. また, アレルゲンが高用量になると副反応が若干増えたが, 治療スケジュールに影響する程度ではなく, 全例が最大維持量で治療できた. 舌下免疫療法が低年齢の小児にも適用となったが, シダキュア® で成人と同じプロトコールで治療した小児例において, 成人と副反応発現率は変わらず, 1年目の効果も同等に認めた. スギ花粉症に効果的な舌下免疫療法であるが, ヒノキ花粉への効果はまだ限定的である. ヒノキ花粉症への薬物治療併用などを考慮すべき例も多い. スギ花粉とダニの両方を抗原とするアレルギー性鼻炎例の合併は多く, 両アレルゲンでの併用舌下免疫療法が望まれる. われわれはシダトレン® とミティキュア® を併用した53例の経過を初めて報告し, 安全に併用ができることを示した. その後に, 少数例の前向き試験でも安全性が報告され, さらにはシダキュア® とミティキュア® を併用した104例の多施設共同前向き試験でも安全性が示された. これらのエビデンスにより今後は併用例が増えてくると予想される. 舌下免疫療法の課題はまだ多く, 今後もその克服に重点を置く必要がある. 基礎と臨床を結びつける研究が必要であり, 質の高い検体と患者背景を提供すべく, 多くの医療機関と共同研究を進めている.

1 0 0 0 IR 学校適応感とその改善方法に関する研究 : 体育祭による学校適応感の変化

- 著者

- 石川 章子 山口 豊一 松嵜 くみ子

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学文学部臨床心理学科紀要 (ISSN:21877343)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.69-83, 2013-03

児童生徒の学校適応は大切な課題であり,どのような働きかけがその向上に役立つかを検討することが大切である。本研究においては,体育祭前後での「学校適応感」と「状態自尊感情」得点を,中学生403名を対象に調査し,検討した。体育祭前後で得点が変化した領域は,学校適応感のうち「進路領域」と「状態自尊感情」であった。学年ごとの検討では,1学年は「学校適応感全体」の得点が低くなり,2学年は「学校適応感全体」と「学習領域」の得点が高くなり,3学年は「学校適応感全体」の得点が高くなった。登校場所ごとの検討では,相談室登校生徒において,「学校適応感全体」と「心身の健康領域」の得点が高くなった。 また,「学校適応感」と「状態自尊感情」の関連を調べると,学校適応感の中でも「心身の健康領域」の得点が「状態自尊感情」に中程度の影響を与えていることがわかった。 以上のことから,体育祭が中学生の「学校適応感」や「状態自尊感情」を高めるための援助サービスとして活用できる可能性が考えられる。さらに,相談室登校生徒などに対する二次的援助サービスや三次的援助サービスとしての機能も果たす可能性が示唆された。しかし,生徒によっては逆に「学校適応感」が低くなる危険性もあるため,配慮や注意が必要である。また,「心身の健康領域」の学校適応感を高めるはたらきかけが間接的に「状態自尊感情」を高める可能性が示唆された。

1 0 0 0 IR 中国深[セン]市における所得格差とセフィティネット(2・完)

- 著者

- 丸山 武志

- 出版者

- 大分大学経済学会

- 雑誌

- 大分大学経済論集 (ISSN:04740157)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.1-19, 2008-05

1 0 0 0 IR アーレントと多元主義 再考

- 著者

- 蛭田 圭

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法学研究 = Journal of law, politics and sociology (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.10, pp.39-81, 2018-10

はじめに一. アーレントと多元主義を考えるための予備作業二. 多元主義という考え三. 三つの多元主義概念四. アーレントの多元主義?五. アーレントの一元主義六. 一元主義から多元性へおわりに論説

1 0 0 0 OA 企業の実体価値と株価 : 企業価値における乖離をめぐって

- 著者

- 矢澤 健太郎 ヤザワ ケンタロウ Kentaro YAZAWA

- 雑誌

- 千葉商大論叢

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.85-99, 2009-03

1 0 0 0 認知症情緒活動性評価尺度(EASD)の作成(資料)

- 著者

- 竹田 伸也 田治米 佳世 酒田 葉子 谷口 敏淳 西尾 まり子 高田 知子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.205-212, 2010

アルツハイマー病(Alzheimer'sdisease:AD)患者の主観的な記憶障害の訴えのほかに、情緒面や意欲面についても評価できる認知症情緒活動性評価尺度(EmotionandActivityScaleforDementia:EASD)を作成し、信頼性と妥当性について検討した。対象は、AD群61人と健常群62人の計123人であり、両群とも65歳以上を対象とした。因子分析の結果、感情変調、活動性減退、記憶低下の3因子計18項目が抽出された。Cronbachのα係数は尺度全体で91、感情変調で.89、活動性減退で.85、記憶低下で.86、CDRとの相関係数は.70であった。また、AD群と健常群のEASD得点の比較では、総得点および下位尺度得点とも、AD群のほうが有意に高かった。以上より、EASDは軽度AD例の情緒や意欲の問題をとらえる際に有用な尺度であり、認知機能の評価と併せて用いることで軽度ADに対する介入効果を多面的に評価することが可能になると思われる。

- 著者

- 竹田 伸也 酒田 葉子 田治米 佳世 谷口 敏淳 西尾 まり子

- 出版者

- 一般社団法人日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 日本行動療法学会大会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.288-289, 2009-10-11

1 0 0 0 OA 重度失語における理解の保存 —言語治療現場における状況判断の諸相—

- 著者

- 飯干 紀代子

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3+4, pp.145-150, 2021 (Released:2021-04-29)

- 参考文献数

- 17

【要旨】 重度失語の状況判断について、回復期リハビリテーション病院で、一定期間、標準的な言語訓練を受けた失語症者40例のデータを分析した。発症3か月以内の失語の重症度と状況判断は概ねパラレルではあるものの厳密な対応関係とは言えず、失語が最重度であっても、複数の情報を関連付けて判断できる能力を保持している例は存在すること、中でも、年齢が比較的若い例では、AQが極めて低くても、状況判断が保たれている可能性があることが示唆された。4~6か月の標準的言語訓練を受けた後は、最重度失語症であっても、失語症重症度の改善に加えてRCPM得点が大きく上昇し、複数の情報を関連付けて判断できると思われる者が、40例中12例存在し、高齢であってもその変化がみられることが示された。一方で、標準的な言語訓練を経ても、RCPMが0点のままである最重度失語症者が40例中11例存在し、状況判断能力にはある種の限界があることも推察された。