1 0 0 0 モバイル決済アプリ「PayPay」の普及戦略の考察

- 著者

- 山本 龍平 遠藤 正之

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.201910, pp.179-182, 2019

<p>現在日本において、決済の利便性向上のためキャッシュレス化が進められている。また、決済媒体の1つとしてモバイル決済が注目されており、多くの企業が参入し競争が激しくなっている。その中でも2018年度ローンチのPayPayは比較的後発のモバイル決済アプリであるが、現在高い普及率を獲得している。そこで本研究では、ユーザー数拡大戦略、加盟店数拡大戦略、ビジネスモデルなどの観点から、PayPay普及の成功要因を明らかにし、プラットフォーム型ビジネスにおける普及戦略について考察する</p>

1 0 0 0 戦国期山野相論の中人制と大名法廷判例の実態

- 著者

- 井原 今朝男

- 出版者

- 信濃史学会

- 雑誌

- 信濃 [第3次] (ISSN:02886987)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.703-730, 2020-09

1 0 0 0 OA 抗酸化物質としてのレスベラトロールの多機能性

- 著者

- 三谷 塁一 原田 直樹 山地 亮一

- 出版者

- 公益社団法人 日本ビタミン学会

- 雑誌

- ビタミン (ISSN:0006386X)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.12, pp.687-689, 2012-12-25 (Released:2017-10-10)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 IR 日本古代における生存と救済の問題

- 著者

- 今津 勝紀

- 出版者

- 岡山大学文学部

- 雑誌

- 岡山大学文学部紀要 (ISSN:02854864)

- 巻号頁・発行日

- no.71, pp.(1)-(19), 2019-06-28

1 0 0 0 北上川下流沖積低地の完新世地形発達

- 著者

- 伊藤 晶文

- 出版者

- 東北地理学会

- 雑誌

- 季刊地理学 = Quarterly journal of geography (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.1-18, 1999-03-15

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2 6

宮城県北東部に位置する北上川下流沖積低地を対象に, ボーリング資料解析, FeS<sub>2</sub>含有量分析, <sup>14</sup>C年代測定結果に基づいて, 完新世における内湾の拡大過程および埋積過程を復元し, 当低地の形成過程を考察した。とくに内湾の埋積過程については, 各時代の海岸線背後における河道の位置を復元することを目的の一つとして復元を試みた。<br>北上川下流沖積低地は, 従来想定されていた南北に連なる一連の埋没谷の埋積により形成された低地ではなく, 海水準が-7mに達した7,500年前までは, 三つの個別の埋没谷を埋積する低地であったことが明らかとなった。7,500年前以降の海水準上昇に伴い, 内湾の拡大によって一つの連続する水域となった。本地域にあった内湾は, そのうち最大め流域面積をもつ北上川によって大部分が埋積され, 支流迫川は埋積にはほとんど関与していないことが明らかとなった。

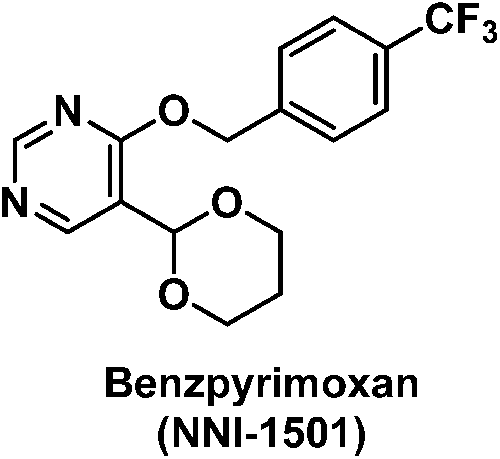

- 著者

- Eikoh Satoh Ryota Kasahara Kosuke Fukatsu Takao Aoki Hiroto Harayama Tetsuya Murata

- 出版者

- Pesticide Science Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.109-114, 2021-02-20 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 5

Benzpyrimoxan (5-(1,3-dioxan-2-yl)-4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy}pyrimidine, NNI-1501) was discovered as a novel insecticide structurally characterized by a pyrimidine derivative substituted with 1,3-dioxanyl and 4-trifluoromethylbenzyloxy groups. The compound showed remarkable activity against nymphs of rice planthoppers, including strains resistant to existing insecticides. Furthermore, benzpyrimoxan had low adverse effects on pollinators and beneficial arthropods. Because of these features, benzpyrimoxan is expected to be a suitable part of an integrated pest management strategy. In this report, the history of the discovery to reach benzpyrimoxan and details of the structure–activity relationships are described.

- 著者

- 山中 正美

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.65-70, 1995 (Released:2008-07-30)

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1333, pp.32-35, 2006-03-20

宅急便と言えば、緑の地にクロネコマークが入った集配車が思い浮かぶ。だが、交通量の絶えない幹線道路に囲まれた東京都世田谷区大原の住宅街を走り回るのは、緑色のリヤカー付き電動自転車だ。甲州街道と環状7号線が交差するこの街では、4台の自転車がセールスドライバーの足だ。

1 0 0 0 OA 桜島火山灰の鉱物組成,化学組成および形成機構

- 著者

- 大庭 昇 富田 克利 山本 温彦 大迫 暢光 井ノ上 幸造

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.10, pp.329-336, 1980-10-05 (Released:2008-08-07)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 4 5

With respect to mineral and chemical compositions, microstructure, x-ray powder diffraction and grain-size distribution of volcanic ashes from Sakurajima Volcano, Kyushu, Japan, greyish black-colored “black ashes”, reddish dark grey-colored “red ash” and greyish white-colored “white ash” are compared with one another, and mechanisms of their formation are discussed. Many evidences show that the black ashes came from solidifying lavas, by which the summit crater had been buried, those which were explosively crushed and ejected by gas pressure which was accumulating within the vent. The red ash is considered possible to be a mixture of the preexisted and recent ashes which were affected by alteration due to action by volanic gases. Meantime, the white ash characterized by abundant vesiculated volcanic glasses seems to be that which was ejected continuously from magma which came up to the craters.

1 0 0 0 OA 450 乳児期のスギ花粉への曝露と感作

- 著者

- 竹中 洋 小笹 晃太郎 出島 健司

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.9-10, pp.1057, 1998-10-30 (Released:2017-02-10)

1 0 0 0 OA 自動プログラミング:事務処理分野における自動プログラミング

1 0 0 0 OA 筋電義手普及の現状と課題,高位切断者に対する戦略,そして今後の展望

- 著者

- 陳 隆明

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.31-36, 2012-01-18 (Released:2012-02-08)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 4

Rehabilitation using myoelectric prosthesis for trans-radial amputees has become wide spread and well established in several developed countries. However, the clinical use of myoelectric prostheses for trans-radial amputees has not yet spread in Japan. It is well known that once amputees become accustomed to using their prosthesis efficiently through adequate rehabilitation, that various activities which the amputees had given up so far will become possible through enhanced bimanual activities. Although myoelectric prostheses have proved to be useful, the majority of amputees have not been satisfied with their function. As an amputee becomes a better user, they request not only simple tasks but also complicated ones. As a consequence, the amputee comes to know the limits of their myoelectric prosthesis, thus expectations for superior prostheses will arise. The recent remarkable development of engineering technology has enabled the progress of prosthetic limb technology, leading to the production of far superior functional prostheses which meet the user's expectations. However, there is a paradox in developing such superior prostheses. The more advanced the prosthesis we produce, the higher the cost. To achieve this end, it is absolutely imperative to secure the cooperation of both clinicians and engineers. Furthermore, a rehabilitation strategy for patients with a higher level of amputation(trans-humeral amputation, shoulder disarticulation)remains unsolved. In this paper, we propose a “Hybrid Myoelectric Prosthesis”, which consists of a myoelectric hand as a terminal device and a body-powered active elbow joint, as a realistic solution for higher level amputees. In addition, we introduce Targeted Reinnervation (TR) as a future strategy for reference.

- 著者

- 山田 滋

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ヘルスケア : 医療・介護の経営情報 (ISSN:18815707)

- 巻号頁・発行日

- no.330, pp.107-109, 2017-04

Aさんは、一部上場の有名企業を62歳まで勤め上げ定年で円満退職した後、介護職員初任者研修課程を修了。通所介護事業所「デイサービスB」で送迎車の運転業務の嘱託社員として採用されました。Aさんが再就職して1カ月後のある日、利用者を送迎した後に事業所に…

1 0 0 0 OA 染料の昔と今(<特集>色と化学)

- 著者

- 飯田 弘忠 野口 暁男

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.27-31, 1980-02-20 (Released:2017-09-15)

1 0 0 0 OA 歩行者青残り時間秒数表示が歩行者の横断挙動に与える影響

- 著者

- 横関 俊也 森 健二 矢野 伸裕

- 出版者

- 一般社団法人 交通工学研究会

- 雑誌

- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.B_6-B_11, 2018-02-01 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 7

本研究では、歩行者用交通信号の赤表示での残留歩行者の発生を抑制することを目的に、歩行者用交通信号の青表示の残り時間秒数を 1 秒毎にカウントダウン方式で表示する装置を開発して交差点に試験設置し、その効果を計測した。その結果、装置の導入により、全歩行者に占める歩行者用交通信号の赤表示での残留歩行者の割合が 6.1%から 3.4%に改善した。また、歩行者用交通信号の青点滅表示時に横断歩道に到着した歩行者の信号遵守率は 40.9%から 64.3%に大幅に改善するといった効果、歩行者用交通信号の青表示終了前後に横断を開始する歩行者の横断速度の上昇といった影響も観測された。このことから、装置の導入により歩行者の横断の安全が確保できるものと期待される。

1 0 0 0 OA 同位体分配係数への圧力の影響

- 著者

- 佐野 亜沙美 伊藤 正一 鈴村 明政 上野 雄一郎 八木 晃 井上 徹 川添 貴章

- 出版者

- 日本高圧力学会

- 雑誌

- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.85-94, 2020 (Released:2020-10-23)

- 参考文献数

- 39

Minerals and rocks exhibit various isotope compositions depending on their origins and histories. In interpreting their isotopic variations, the equilibrium isotope fractionation factor is a key because it depends on the environment parameters such as temperature. Recent studies have shown that the effect of pressure on the isotope fractionation, which was considered negligible compared to temperature, is significant under the conditions of the Earth's interior. In this article we review recent advances in experimental studies to determine the isotope fractionation of iron and hydrogen at high pressure over several GPa, discussing their issues and future perspectives.

- 著者

- 遠藤 興一

- 出版者

- 明治学院大学社会学部

- 雑誌

- 明治学院大学社会学・社会福祉学研究 = The Meiji Gakuin sociology and social welfare review (ISSN:13494821)

- 巻号頁・発行日

- no.152, pp.49-161, 2019-02

【論文/Articles】

- 著者

- 黛 友明

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- no.113, pp.71-90, 2019-04-25

本稿では, 高取正男の思想のなかでも, 村落共同体に対する認識と「ワタクシ」という概念に注目し検討した。高取のいう「ワタクシ」とは, 「近代的自我の成立する以前に存在した個人意識」のことである。ヨーロッパの個人主義が, 個室に代表されるのに対して, 私の茶碗, 私の枕というように, 日本においてはモノとの関係において顕著にみられるとともに, 禁忌(タブー)や儀礼という形でしか現れてこないものという点に特徴があるという。高取は, 1950年代から, 村落共同体を, 狩猟採集民や村を訪れる人(神)と関連させることで, 歴史的展開をつかむ枠組みを模索していた。その特徴は, 村落共同体の脆弱性という認識をベースとして, 災害や飢饉があった時は共同体自体を維持するために弱者を切り捨てる, 非情なシステムをも有していると見なしたことにある。このような村落共同体に対する冷徹な認識は, 岩波講座『日本歴史』に収録された「日本史研究と民俗学」(1976年)以降, 「米作り」が, 自立した農民を登場させる一方で, 半定住にとどまらざるを得ない「農業補助者」を再生産する「二重構造」(「本源的二重構造」)を持つと総括されはじめる。そして, これが, 差別をはじめとする日本という社会の諸問題の根源だと位置付けた。しかし, 高取は村落共同体の不安定性を単に封建制度の残存で克服されるべき悪弊と批判する姿勢とは明確に距離を置いていた。「ワタクシ」への注目はそのことを端的に示している。盆の無縁仏や門付けへの施しを, 飢饉における加害の経験と結びつけ, 生き残ったものの「贖罪」行為として理解し, また, 村落共同体から離脱していく人びとを, 「ワタクシ」の暴発と捉え, 丹念にその心性に分け入ることも忘れなかったのである。

1 0 0 0 ハンと韓国の宗教史

- 著者

- 申 昌浩

- 出版者

- 京都精華大学

- 雑誌

- 京都精華大学紀要 (ISSN:09173986)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.203-217, 2001

- 著者

- 横山 香

- 出版者

- 奈良大学

- 雑誌

- 奈良大学紀要 = Memoirs of Nara University (ISSN:03892204)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.1-17, 2019-02

" ドイツ語の"heile Welt"(「無傷の世界」)は、「ユートピア」という意味で肯定的に用いられると同時に、通俗性を批判するクリシェとなっている。 その"heile Welt"を描く代表格としてLudwig Ganghofer(1855-1920)がいる。彼は、彼の描く「郷土」「高地」「農村」のイメージから、ドイツ・ナショナリズムの体現者とされ、こういったイデオロギー批判的言説は、いまなお学術界に根強くある。 一方ジャーナリズムのGanghofer像は、ナチス時代から戦後を通じた彼の「郷土映画」と関連している。1950年に出版された詩集から広まった"heile Welt"は、戦後のドイツ的アイデンティティの再構築と関わった「郷土映画」における表象そのものであった。 しかし1960年代になり、「郷土映画」などの復古的な1950年代の文化は批判にさらされ、それとともにGanghofer が描く"heile Welt"も欺瞞的な「キッチュ」とされていくようになった。 このように"heile Welt"とは、ドイツの歴史的、文化的背景があって、初めて理解可能な言い回しなのである。"