1 0 0 0 リスク選好の季節変化とボラティリティ効果

日本株式市場において,個別銘柄は1~6月は上昇し7~12月は下落という明瞭な季節性を示す.この季節性とボラティリティとの関係を調べた結果,上昇期は高リスク・高リターン,下落期は高リスク・低リターンという関係が見られた.この原因として,投資家が年前半はリスク追求的になり,年後半はリスク回避的になるという様にリスク選好が季節変化している可能性が考えられる.ボラティリティの高い銘柄は相対的に低リターンというボラティリティ効果は上昇期よりも下落期の影響が大きいため発生している.投資家のリスク選好が季節変化している理由は,効果が半年間持続していることを考慮すると,冬至から夏至,夏至から冬至に至る日の長さの変化による説明に説得力があると思われる.

1 0 0 0 急性ストレスによる皮膚バリア機能障害

- 著者

- 片桐 一元 倉橋 理絵子 波多野 豊

- 出版者

- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会

- 雑誌

- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.Suppl.12, pp.B690-B694, 2009 (Released:2012-04-18)

- 参考文献数

- 9

慢性ストレスにより皮膚バリア機能回復障害が誘導され,glucocorticoidsがそのメディエーターとされている。今回,我々は,急性ストレスによる皮膚バリア機能障害について解析を行った。12時間の過密環境での飼育ストレス負荷により,皮膚バリア機能の回復障害が生じた。あらかじめ機能的除神経を施したマウスでは,ストレスによる影響が消失した。さらに,サブスタンスPの皮内投与により皮膚バリア機能回復障害が生じた。以上の結果より,急性ストレスでは末梢神経機能を通じて皮膚バリア機能回復障害が誘導されることが明らかとなり,サブスタンスPが有力なそのメディエーターであると予想される。

- 著者

- 丸山 迪代 吉村 崇

- 出版者

- 日本電気泳動学会

- 雑誌

- 電気泳動 (ISSN:21892628)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.25-29, 2019

<p>熱帯以外の地域に生息する動物の生理機能や行動は季節によってダイナミックに変化する.我々の研究グループは,洗練された季節応答を示すウズラを用いて季節繁殖の分子機構の解明に取り組んできた.まず季節繁殖の中枢が存在する視床下部内側基底部に着目して解析を行うことで,季節繁殖の制御に重要な一連の遺伝子群を明らかにした.さらに比較生物学アプローチにより,鳥類,哺乳類,魚類の季節繁殖の制御機構の共通点,多様性を示した.現在,我々は動物の行動に季節変化がもたらされる仕組みにも興味を持っており,明瞭な季節性を持つメダカに着目して研究を行なっている.最近の研究から,メダカが季節に応じて目の色覚をダイナミックに変化させることで環境の季節変動に巧みに適応していることが明らかとなった.本稿では,我々のグループの研究から明らかになった動物の季節適応のしくみについて紹介する.</p>

1 0 0 0 大谷石の紹介

- 著者

- 清木 隆文

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.11, pp.793-798, 2017

- 被引用文献数

- 5

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.548, 2012-07-23

国土交通省は6月29日、2009年の政権交代で凍結していた整備新幹線の未着工3区間の工事実施計画を認可した。対象事業は北海道新幹線の新函館─札幌間(約211km)、北陸新幹線の金沢─敦賀間(約113km)、九州新幹線長崎ルートの武雄温泉─長崎間(約66km)で、総事業費は約3兆400億円だ。 北海道新幹線の新函館─札幌間では工事延長の76%をトンネルが占める。

1 0 0 0 OA A novel sponge-derived protein thrombocorticin is a new agonist for thrombopoietin receptor

- 著者

- Watari Hiromi Nakajima Hiroya Atsuumi Wataru Nakamura Takanori Nanya Takeshi Ise Yuji Sakai Ryuichi

- 出版者

- Elsevier

- 雑誌

- Comparative biochemistry and physiology Part C : Toxicology & pharmacology (ISSN:15320456)

- 巻号頁・発行日

- vol.221, pp.82-88, 2019-07

- 被引用文献数

- 7

We screened 868 marine extracts in search of hematopoietic molecules resulted in findings of several extracts that proliferated Ba/F3-HuMpl cells but not the cells expressed with other hematopoietic cytokine receptors, EPO and G-CSF. Separation of the most potent extract of a Micronesian sponge Corticium sp., guided by the cell proliferation assay using Ba/F3-HuMpl cells resulted in an isolation of thrombocorticin (ThC), a novel 14 kDa protein as an active principal. ThC displayed concentration-dependent proliferation of Ba/F3-HuMpl cells, and had a stronger activity than that of eltrombopag, a small molecule drug used to treat thrombocytopenia. ThC induced phosphorylation of STAT5, suggesting that it activates Jak/STAT pathway as in the case of TPO. These results together indicated that ThC is a specific agonist for c-Mpl, although the size and shape differs largely from TPO. Here we present isolation, characterization and biological activity of ThC.

1 0 0 0 OA 神楽と舞踊 日本伝統舞踊研究の素材と方法をめぐって

- 著者

- 吉川 周平

- 出版者

- 舞踊学会

- 雑誌

- 舞踊學 (ISSN:09114017)

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.17, pp.47-48, 1995 (Released:2010-04-30)

- 著者

- 泉 清高 厳 鋼 辻村 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp._2P1-O03_1-_2P1-O03_2, 2012

This paper discussed the input interface of aerial hand written characters using Kinect which is the sensor device for Xbox 360. The proposed recognition algorithm of hiragana is based on simplified glyph data composed of a stroke count and a series of writing direction. The effectiveness of our approach is demonstrated by some experiments.

1 0 0 0 OA 干渉計と画像処理

- 著者

- 森田 耕一郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.378-383, 2000-06-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- Jia-Pei Jang Hui-Ting Lin Yu-Jen Chen Ming-Hsiung Hsieh Yu-Chen Huang

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.11, pp.1922-1930, 2020-10-23 (Released:2020-10-23)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 17

Background:The effect of remote monitoring (RM) in atrial arrhythmia detection, stroke reduction, and anticoagulation therapy remains unknown, particularly for patients with implantable or wearable cardiac devices.Methods and Results:We performed a systematic review and meta-analysis to evaluate the role of RM in atrial arrhythmia detection, stroke reduction and anticoagulation therapeutic intervention. Online databases were queried to include randomized controlled trials comparing detection of atrial arrhythmia and stroke risk between patients undergoing RM and those receiving in-office (IO) follow-up. Outcomes and complications of RM-guided anticoagulation therapy and conventional therapy in patients with atrial fibrillation were also reviewed. A total of 16 studies were included. Compared with patients receiving IO follow-up, patients undergoing RM had a significantly higher detection rate of atrial arrhythmia (risk ratio [RR], 1.363; 95% confidence interval [CI], 1.147–1.619), and a lower risk of stroke (RR, 0.539; 95% CI, 0.301–0.936). The higher rate of atrial arrhythmia was only noted in patients with wearable devices (RR, 4.070; 95% CI, 2.408–6.877), and the lower risk of stroke was only noted in patients with cardiovascular implantable electronic devices (CIED) (RR, 0.513; 95% CI, 0.265–0.996).Conclusions:RM is effective for atrial arrhythmia detection in patients using wearable devices and for reducing the risk of stroke in patients with CIED.

1 0 0 0 OA 永井隆はいかにしてカトリック信者となったか

- 著者

- 小西 哲郎

- 出版者

- 長崎外国語大学

- 雑誌

- 長崎外大論叢 = The Journal of Nagasaki University of Foreign Studies (ISSN:13464981)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.73-86, 2012-12-30

1 0 0 0 OA 「検討」概念の生成と構造 : 十八世紀哲学的地下文書『宗教の検討』について

- 著者

- 逸見 龍生

- 出版者

- 新潟大学人文学部

- 雑誌

- 人文科学研究 = 人文科学研究 (ISSN:04477332)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, pp.Y91-Y109, 2009-03

1 0 0 0 IR イソチオシアネートによるがんの化学予防の可能性

- 著者

- 中村 宣督

- 出版者

- 岡山大学農学部

- 雑誌

- 岡山大学農学部学術報告 (ISSN:04740254)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.87-91, 2006-02

野菜全般の摂取と健康状態に関する疫学的研究は,近年数多く報告されており,様々な疾患リスクの低減だけでなく,通常の健康状態に関しても野菜の有効・有用性が示唆されている.その一方で,食生活の欧米化の着実な進行から,肉食・魚介類の順調な消費の伸びに対し,野菜消費量が減少の一途を辿っている.特に,若年齢層を中心とした世代の野菜消費量の減少が顕著であり,生活習慣病の若年齢化との相関から,社会問題として注目を浴びつつある.例えば,野菜を十分に摂取出来れば所要量の確保が容易なビタミンである葉酸であるが,新生児の神経管閉鎖障害症の最近の増加から,妊娠初期の女性の摂取不足に厚生労働省が警鐘を鳴らしている.また,昨今の栄養・健康情報の氾濫とサプリメント(栄養補助食品,健康補助食品)市場の急激な成長により,サプリメントを利用しておけば普段の食生活はないがしろにしても構わないという風潮に歯止めがかからなくなっている.野菜の摂取を推奨していくためには,人の健康と野菜摂取との関連を科学的かつ体系的に解明・整理にすることが今一度必要である.野菜中に含まれる,より具体的な機能性成分の性質や分布を正確に理解し,健康維持や疾病予防への寄与を明らかにすることができれば,より健全な「日本型食生活」への回帰を目指した野菜の消費拡大の一助となることはいうまでもない.それゆえ,これからの食品機能の基盤的研究が果たす役割は極めて重要であるといえる.食品機能の基盤的研究のなかで,現在最も体系的に進んでいる研究分野として,がん予防に関する研究が挙げられる.発がんの原因物質の排除と発がん抑制物質の積極的な摂取が「がんの化学予防」の基本戦略であるが,数多くの疫学的研究や動物実験の成果から,野菜や果物などの植物性食品の摂取が予防に有効であるといわれて久しい.特に,1990年代に米国で「デザイナーフーズ」計画がスタートしたことをきっかけとして,十数余年にわたるこれまでの研究は,がん予防に有望な素材・成分の化学的解明,動物実験成績や基本的作用機構に関する知見の蓄積だけでなく,その他の疾病をターゲットとした食品機能研究の進展に大きく寄与してきた.その一方で,β-カロテンのヒト介入試験での不成功から,食品成分による疾病予防法確立への道は決して平坦なものではないことも浮彫りとなった.現在,がんの化学予防研究は,ヒトにおける有効性をどのように評価して行くかを共通課題とし,体内動態や遺伝子発現の網羅的,体系的解析などのより詳細な分子レベルでの研究へと進展を遂げつつあり,筆者も例に漏れず研究標的をシフトしてきた.また,これまで有効とされてきた素材・成分の再評価,品種改良などによる有効成分(活性及び含量の)増強素材の開発,より偏りの少ない食事・栄養指導など,網羅すべき課題の広がりにより,食品化学分野は新展開の局面を迎えている

- 著者

- Masato Nakamura Takanari Kitazono Ken Kozuma Toru Sekine Shinya Nakamura Kazuhito Shiosakai Ayumi Tanabe Tomoko Iizuka

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.11, pp.1981-1989, 2020-10-23 (Released:2020-10-23)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4

Background:PRASFIT-Practice II is a postmarketing observational study conducted in 4,155 Japanese patients with ischemic heart disease (IHD) who received long-term prasugrel. The data were used to assess the utility of Academic Research Consortium for High Bleeding Risk (ARC-HBR) criteria.Methods and Results:Patients in PRASFIT-practice II were clinically followed for 2 years. The primary endpoint was the cumulative incidence of major adverse cardiovascular events (MACE) and Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) major/minor bleeding. Patients were divided into 2 groups based on ARC-HBR criteria (HBR (40.1% of patients) and non-HBR (59.9%)) and the effect of HBR on the primary endpoint was assessed. The median duration of dual antiplatelet therapy with prasugrel was 391.0 days. At 2 years, the cumulative incidence of MACE was 3.3%, and of TIMI major/minor bleeding was 2.7%. At 1 year, MACE and TIMI major/minor bleeding in the HBR group (4.0% and 3.4%, respectively) were higher than that in the non-HBR group (1.3% for both). Landmark analysis at 3 months and 1 year showed that the higher risk of MACE or TIMI major/minor bleeding in the HBR group persisted through 2 years.Conclusions:The results of this study confirmed the safety and effectiveness of long-term treatment with prasugrel, and demonstrated that the ARC-HBR criteria for bleeding risk are applicable in Japanese IHD patients treated with prasugrel.

1 0 0 0 OA 強風シミュレーションによる台風時の被害分析

- 著者

- 山口 修 後藤 雅之

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.5, pp.53-69, 2006-12-01 (Released:2017-12-15)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 五野井 郁夫 福嶋 亮大 東 浩紀

- 出版者

- ゲンロン

- 雑誌

- ゲンロン通信 : ゲンロン友の会会報

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.100-125, 2015-06

- 著者

- 松本 剛 宮下 純夫 荒井 章司 森下 知晃 前田 仁一郎 熊谷 英憲 大友 幸子 Henry J.B. DICK

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.5, pp.Plate3, 2003-10-25 (Released:2009-11-12)

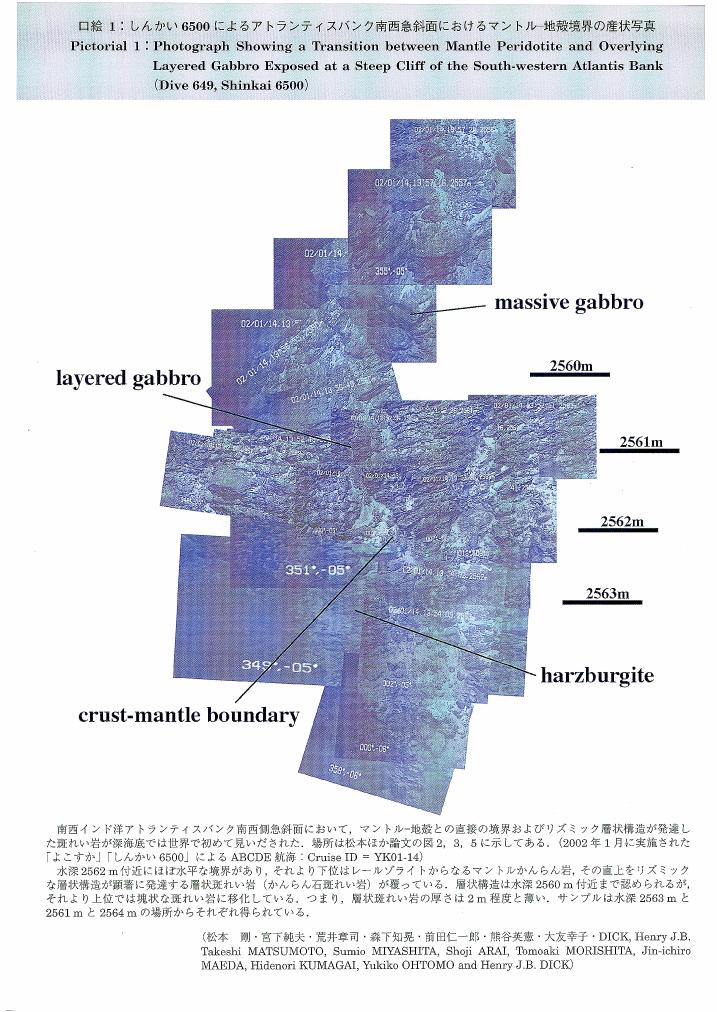

南西インド洋海嶺のアトランティス・バンクにおいてIODP 第360次航海で掘削されたHole U1473Aから採取された斑れい岩類と,高知コア研究センターに保管してあったODP Hole 735Bのコア試料の一部について,研究期間内に計画していた分析のほとんどを完了した。今年度は補足的な顕微鏡観察,電子線マイクロアナライザー分析,レーザーラマン分光分析,レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析を行った。特に電子線マイクロアナライザー分析とレーザーラマン分光分析の結果から,黒雲母と緑泥石混合層の存在を確定することができ,この混合層が広範囲にわたって生じていることが明らかになった。さらにコンピューターによる熱力学的解析を行い,黒雲母と緑泥石,および両者の混合層の生成条件を求めた結果,それらの鉱物はほぼ同程度の温度条件(700℃前後)で,シリカとカリウムの濃度の異なる流体が関与する変質作用によって生じたことが推定された。黒雲母とそれを含む混合層の形成は剪断帯や割れ目に沿って浸透した珪長質含水メルトと関連しており,そのようなメルトの浸透は超低速拡大海嶺周辺の海洋下部地殻に特徴的な現象である可能性が高い。以上の研究成果は,海洋下部地殻における水と岩石の相互作用を理解するうえで重要な新知見を提供するものである。この成果は日本鉱物科学会で発表し,論文にまとめて国際学術誌に投稿した。また現世の海洋リソスフェアと比較するために,過去の海洋リソスフェアであるオフィオライトの低温変質作用,特に蛇紋岩化作用についても並行して研究を進めてきた。その結果,蛇紋岩化作用に伴ってかんらん石の鉄とマンガンの含有量が系統的に変化すること,およびモンチセリかんらん石を生じる場合があることを明らかにした。これらも海洋底構成岩の変質作用に関わる重要な新知見であり,国内学会と国際学術誌上で発表した。