1 0 0 0 佐藤信淵考案の自走火船:ロケット推進船

- 著者

- 荒川 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.118, pp.364, 1963

1 0 0 0 ミュオン異常磁気能率・電気双極子能率の超精密測定

- 著者

- 三部 勉

- 出版者

- 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

- 雑誌

- 特別推進研究

- 巻号頁・発行日

- 2020-07-30

1 0 0 0 低平地河川日光川の河口締切に至る過程と背景

- 著者

- 安井 雅彦

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D2(土木史)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.90-103, 2013

愛知県尾張地方西部の低平地を流れる日光川では,下流部における高潮災害および湛水被害への対応が長年の課題であったが,この解決のための河口締切が実現したのは1962(昭和37)年であった.この研究ではこれに至る経過をとりまとめ,対策の長期化に影響した要因を明らかにする.

1 0 0 0 OA チタンの高温水蒸気中における酸化挙動

- 著者

- 諸石 大司 志田 善明

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.316-323, 1978 (Released:2008-04-04)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

The oxidation of pure titanium was studied in superheated steam at 400∼550°C. The effects of prior cold working and several heat treatment conditions on the oxidation were examined and also the effects of the addition of small amounts of iron and oxygen were investigated. The oxidation mechanism of pure titanium is discussed in relation to the scale structure and the oxidation kinetics. Hydrogen absorption rate was also measured. As a result, the following conclusions were drawn:(1) The oxidation of pure titanium in steam was faster than in air and breakaway oxidation was observed above 500°C after the specimen had gained a certain weight. Prior cold working and heat treatment conditions scarcely affected the oxidation rate, whereas the specimen containing small amounts of iron and oxygen showed a little more rapid oxidation.(2) At 500 and 550°C a dark grey inner scale and a yellow-brown outer scale were formed. The outer scae was apt to exfoliate after the occurrence of breakaway oxidation. At 400 and 450°C only a dark grey scale was observed. All of these oxides were identified as the rutile type, TiO2. Furthermore, the presence of a thin and uniform oxygen rich layer beneath the external scale was confirmed at all test temperatures.(3) The measured weight gain approximately followed the cubic rate law; this would be expected for the following reason; one component of the weight gain is due to the dissolved oxygen, the amount of which remains constant after the early stages of oxidation. The second component is due to the parabolic growth of the external TiO2 scale. When these contributions are added a pseudo-cubic weight gain curve results.(4) It was shown that 50 percent of the hydrogen generated during the oxidation was absorbed into the metal.

1 0 0 0 OA チタン建材とその表面処理

- 著者

- 佐藤 廣士

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.11, pp.1014-1019, 1992-11-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 4

1 0 0 0 世界の野生動物狂犬病の現状と日本の対応策

- 著者

- 小澤 義博

- 出版者

- 獣医疫学会

- 雑誌

- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.132-137, 2013

パスツールが狂犬病ワクチンを開発し,1885年に人に接種してから128年たち,確かに先進国における犬猫の媒介する狂犬病の発生数は目に見えて減少,もしくは淘汰されてきた。しかしWHO/FAO/OIEの推計によると毎年約6万人の死者が報告されており,WHOの推計によるとアジアとアフリカで未だに毎年約55,000人以上(アジアで約31,000人,アフリカで約24,000人)の死者がでていると推計されている。アジアではインドの狂犬病患者が最も多く,次いで中国である。現在,世界で狂犬病の清浄国は,わずか8ヵ国(英国,日本,スエーデン,アイスランド,ノルウエー,オーストラリア,ニュージーランド,シンガポール)である。アメリカは野生動物狂犬病の汚染国であるが,ハワイやグアム島は清浄地域である。また太平洋には狂犬病のない沢山の小島が存在している。世界の狂犬病の発生状況は図1)にまとめてある。狂犬病はすべての哺乳類に感染するが,狂犬病ウイルスの研究が進むにつれて,いろいろな野生動物からウイルスが分離されるようになり,狂犬病ウイルスの他に狂犬病に関連するリッサウイルスが存在することが分かってきた。

1 0 0 0 OA 戦前における北海道自治制の特色について -府県における自治制との対比-

- 著者

- 清水 昭典 Shyosuke SHIMIZU

- 出版者

- 北見工業大学

- 雑誌

- 北見工業大学研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.5, pp.837-859, 1970-12

1 0 0 0 OA 腰痛を診る―腰椎椎間板ヘルニアを中心に―

- 著者

- 元文 芳和 伊藤 博元

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.42-46, 2006 (Released:2006-03-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

Many patients require a medical check-up as an outpatient with the chief complaint of low back pain, because the morbidity of low back pain is high. Many cases of acute lumbago resolve spontaneously, but some cases shift to chronic lumbago. Low back pain is classified as somatic pain and radicular pain resulting from the lumbar area, and other pain originating in the abdomen and pelvic viscera. We describe it mainly as low back pain and inter vertebral disc herniation. At the time of diagnosing inter vertebral disc herniation, the straight leg raising test is a very useful physical examination and MRI is the best examination for imaging studies. The therapeutic principle is conservative treatment, because symptoms of inter vertebral disc herniation may improve naturally. Surgical treatment is chosen when severe nerve damage, such as bladder problems or dropfoot, is present and patients are in significant pain.

- 著者

- 川島 いづみ

- 出版者

- 日本評論社

- 雑誌

- 法律時報 (ISSN:03873420)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.5, pp.144-148, 2020-05

- 著者

- 高橋 行俊 篠永 英之 杉山 敬三 福家 直樹

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. PS, 光スイッチング (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.71, pp.39-44, 2003-05-22

- 参考文献数

- 8

離島の遠隔医療システムと小中学校ネットワークの構築を目的に2.4GHz帯無線LANシステムを用いて行われている鹿児島県奄美大島本島・離島間遠隔医療実験プロジェクトの紹介と、同様無線LANシステムを用いて10km以上離れた大学キャンパス施設間を結ぶネットワーク構築を目的に行った伝送実験の結果について報告する。

1 0 0 0 位相データ解析と機械学習手法を用いた地下石油タンクからの漏洩検知

- 著者

- 大伴 周也 原田 智広 ターウォンマット ラック 伊東 卓男

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.8, pp.1294-1305, 2020-08-15

近年施設の老朽化によるタンク,配管施設等からの油漏れが深刻な問題となっている.石油の漏洩は土壌汚染等の環境問題につながる恐れがあるため,漏洩を早期に検知することが必要となる.本論文では,この石油漏洩を早期に発見するための漏洩検知手法を提案し,その有効性を評価する.提案手法は,位相データ解析を用いた高水準データ解析で得られる時系列特徴量から,機械学習を用いて漏洩の有無を判別するモデルを学習する.実際の石油タンクから得られた液面計データを用いた性能評価実験の結果,提案手法は非常に少ない漏洩量であっても,高精度に漏洩判定が可能であることを確認した.

- 著者

- Natsumi Shimada Natsuki Yamazaki Yuichi Takano

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.8, 2020-08-15

This paper is concerned with many-to-one matching problems for assigning resident physicians (residents) to hospitals according to their preferences. The stable matching model aims at finding a stable matching, and the assignment game model involves maximizing the total utility. These two objectives however are generally incompatible. We focus on a case involving predetermined groups of residents who want to be matched in groups. To pursue these conflicting objectives simultaneously, we propose several multi-objective optimization models for many-to-one matching problems. We first derive a bi-objective optimization model for maximizing the total utility while minimizing the number of blocking pairs to promote stability. We next introduce a small-subgroup penalty, which will be minimized as the third objective for the purpose of matching in groups. Our multi-objective optimization models are formulated by means of the ε-constraint method as scalar objective mixed-integer optimization problems, which can be solved to optimality by using optimization software. The efficacy of our method is assessed through simulation experiments via comparison with the outcomes of two common matching algorithms: the deferred acceptance algorithm and Gale's top trading cycles algorithm. Our results highlight the potential of optimization models for computing good-quality solutions to a variety of difficult matching problems.------------------------------This is a preprint of an article intended for publication Journal ofInformation Processing(JIP). This preprint should not be cited. Thisarticle should be cited as: Journal of Information Processing Vol.28(2020) (online)DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.28.406------------------------------

1 0 0 0 OA ヤシ類の種子と発芽適温 (1)

- 著者

- 諸見里 秀宰

- 出版者

- Japanese Society for Tropical Agriculture

- 雑誌

- 熱帯農業 (ISSN:00215260)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.135-140, 1971-02-28 (Released:2010-03-19)

- 参考文献数

- 9

ヤシ類の種子および発芽適温について研究した.結果を要約すると次の通りである.1.本研究には次の3属3種の種子を用いた.a.ビロウLivistona chinensisb.ダイオウヤシRoystonea regia O.F.Cookc.シンノウヤシPhoenix roebelenii O'Brien2.種子の大きさおよび重量は樹種によつて異なる.各樹種の種子の大きさ, 重量および容積重を第1表, 第2表で示した.3.発芽試験は各樹種の種子の発芽適温を知るためになされた.その結果を第3表で示した.4.各樹種の発芽最適温度は, ビロウおよびダイオウヤシは35℃, シンノウヤシは30℃であつた.

- 著者

- 橋本 和明

- 出版者

- 金剛出版

- 雑誌

- 臨床心理学 = Japanese journal of clinical psychology (ISSN:13459171)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.497-500, 2020-07

- 著者

- ステケヴィチ ヤロスラヴ

- 出版者

- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.145-169, 2014-01-15 (Released:2018-03-30)

20世紀のアラブモダニズムと何世紀にもわたる古典アラブ詩の伝統との複雑な関係を提示する試みの1つとして、本研究は2人のモダニスト詩人による、同一の表題タルディイヤ(狩猟詩)を持つアラブ詩を考察する。2人とは、アラブ自由詩の草分けともいえる、イラク人のアブド・アルワッハーブ・アルバヤーティー(1926-1999)とエジプト人のアフマド・アブド・アルムゥティー・ヒジャージー(1935-)である。両詩人は詩をタルディイヤと名付けることによって、その文学的な決まり事や形式的・主題的な期待とともに、同名の古典アラブ詩の様式(genre)を喚び起こしている。第1部では、まず序論において狩猟の主題になくてはならない背景を提示する。初期(西暦6~7世紀)の古典アラブ詩(カシーダ)において狩猟は主題的に2つの主要な役割を持つ。1つ目は最初の移行的な旅の部分で、そこでは獲物―オリックスあるいはオナガー―が主人公であり、狩人と彼の猟犬は必死で獲物を追うものの、逃がしてしまうという詩の伝統である。2つ目は馬上の勇敢な追跡を祝う最終の部分である。短編の抒情的様式(genre)である狩猟詩(タルディイヤ)が初めて現れたのはウマイヤ期(西暦8世紀初頭)の終わりであり、それが形式的、審美的頂点に達したのはアッバース朝最盛期(西暦9~10世紀)のことであった。主要部分において成功をともなう英雄的狩猟がカリフ時代の宮廷アラブ・イスラーム文化へと形を変えたのである。そこでは、狩猟遠征の装具や狩猟に関わる動物―猟犬、ハヤブサ、ヒョウ、そして獲物―は、ガゼル、野ウサギ、キツネ、サケイなどまで含まれる。数世紀の間、忘れられた後に、狩猟詩は2人のモダニストアラブ自由詩人、アルバヤーティーとヒジャージーによってよみがえったのである。第2部は、アルバヤーティーによる1966年の革新的なモダニスト詩集Alladhī Ya’tī wa lā Ya’tī〔来たりて来たらざる者〕に収録されているタルディイヤのテクストとその翻訳で始まる。この第2部で主張することは、詩人が、古典的伝統に則った様式(genre)と形式に束縛される脚韻と韻律を備えた抒情詩を、獲物である野ウサギの劇的で悲劇的なイメージの形式的に自由な探求へと変容させたということである。この野ウサギのイメージは近代に生きる者の政治的、文化的苦境へのメタフォーである。このメタフォーを通して、アルバヤーティーはヘミングウェイからガルシア・ロルカまでの20世紀モダニズムを特徴づける、これと同様の近代における実存的悲劇の表現を成し遂げたのである。第3部では、自ら課したパリでの異郷生活を送る間に、ヒジャージーが1979年に作詩したタルディイヤを考察する。このタルディイヤは1989年の詩集Ashjār al-Isman〔セメントの木々〕の一部として、al-Bārīsiyyāt〔パリの詩〕に収録された。詩のテクストと翻訳で始まる第3部は、伝統的狩猟詩に表された身を切るように辛い抒情を、詩人がいかに自分の政治的国外追放と詩的着想にもとづいた個人的経験の表現へと変容させているかを提示している。巧みに逃れるがゆえに最後まで捕らえきれないサケイを止むことなく追うという伝統的狩猟モティーフを用いながら、ヒジャージーは国外追放者として、そして詩人としての実存的疎外感を映す夢物語を作り上げたのである。アルバヤーティーのタルディイヤは、追い回され、迫害される獲物が詩人として近代人としてのメタフォーとなっている。一方で、ヒジャージーのタルディイヤではメタフォーが逆である。話し手すなわち狩人が詩人を表し、サケイすなわち獲物が手に入れることのできない政治的、詩的な夢のメタフォーである。

1 0 0 0 OA カグヤコウモリ(Myotis frater)オス個体群の21年間にわたる個体群調査

- 著者

- 山本 輝正 松本 和馬

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.135-144, 2016 (Released:2017-02-07)

- 参考文献数

- 72

石川県および長野県で人工構造物をねぐらとしていたカグヤコウモリのオス個体群に対して標識再捕獲法を用いて,21年間の個体数調査を実施した.最長寿命個体は,石川県で14年,長野県で17年の個体が確認された.日本産森林性コウモリ類でこのような長寿記録が確認されたのは初めてである.生涯を通じて生存率一定と仮定して,個体群パラメータの推定を試みたところ,1年当たりの生存率は,石川県で0.871,長野県で0.863,平均寿命は,石川県で7.3年,長野県で6.8年と推定された.また,出産哺育期のオスの平均個体群サイズは,石川県で9.1頭,長野県で22.7頭と推定された.しかし,1回の調査で発見される個体数は両調査地とも5頭以下であった.このことから,調査地周辺には調査対象としたねぐら以外にも利用するねぐらがあったことが示唆された.

1 0 0 0 OA 音刺激がストレス回復に及ぼす影響 : 心音とホワイトノイズの比較

- 著者

- 宮城 舜 鷲塚 愛 田井村 明博

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.77-82, 2014-05-25 (Released:2017-07-28)

- 被引用文献数

- 1

This study examined the effect of listening to heart sound after stress on recovery period. Six healthy male university students gave their consent to participate in the measurement. The measurement consisted of three different sessions: (1) 5-min quiet baseline period, (2) 15-min stress period by mental arithmetic task, (3) 10-min stress period during exposure to heart sound or white noise. There was no statistical difference in any measured parameters between heart sound and white noise during recovery period. However heart sound tended to be more positive than white noise for recovery after stress. The order effect was observed only in the skin temperature during stress period.

- 著者

- Hisao NAKAI Tomoya ITATANI Yoshie NISHIOKA Erina HAMADA

- 出版者

- Disaster Nursing Global Leader Degree Program

- 雑誌

- Health Emergency and Disaster Nursing (ISSN:21882053)

- 巻号頁・発行日

- pp.2019-0011, (Released:2020-08-05)

- 参考文献数

- 27

Aim: A major earthquake is expected in Japan. Previous reports suggest that persons with mental health issues may not evacuate during earthquakes, owing to anxieties about living in evacuation centers. This study aimed to examine the disaster evacuation intentions and related factors of Support Office for Continuous Employment (SOCE)-registered persons with mental health problems living in areas at risk of earthquake damage.Methods: With the cooperation of the SOCE, this study recruited 52 persons with mental health problems. The K-DiPS® Checklist was used to collect demographic and disaster-related information, and assessed preparedness for disaster, evacuation intention, problems with daily living owing to mental health problems and attention difficulties, necessity of support in case of emergency, and crisis management in an emergency. Logistic regression was used to examine the relationship between intention to evacuate and predictor variables including age, main disorder, and ability to imagine disease condition worsening.Results: A total of 31 (59.6%) participants were aware of the area’s disaster-related characteristics and vulnerability; 24 (46.2%) participants stated that they would want to evacuate if evacuation recommendations were issued. Those who knew about disaster-related characteristics and vulnerability expressed a wish to evacuate if they had evacuation assistance in the event of an evacuation recommendation issuance (OR = 7.71, 95% confidence intervals [1.76–33.76]).Conclusions: It may be possible to increase evacuation compliance in individuals unwilling to evacuate by offering information about the disaster-related characteristics and vulnerability of residential areas. Persons with mental health problems should receive more evacuation support.

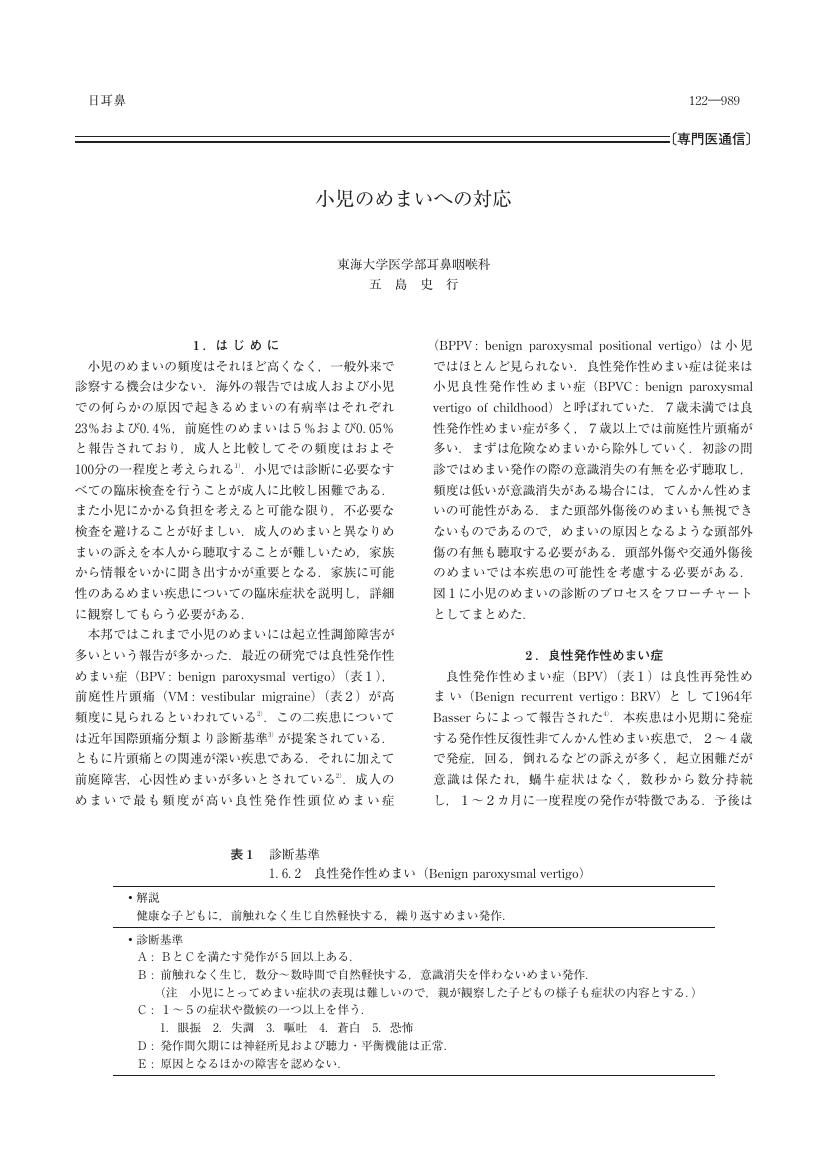

1 0 0 0 OA 小児のめまいへの対応

- 著者

- 五島 史行

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.7, pp.989-991, 2019-07-20 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 紫外線照射処理による紙の物性値の変化

- 著者

- 金 鳳庸 磯貝 明 尾鍋 史彦 臼田 誠人

- 出版者

- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.12, pp.1165-1170, 1988-12-01 (Released:2009-11-16)

- 参考文献数

- 14

No additive paper and four kinds of paper containing rosin-alum, alum only, alkylketenedimer (AKD) -cation polymer and cation polymer only were treated by UV light in air to study changes of paper properties, from the viewpoints of natural deterioration of paper.Photodegradation of cellulose and hemicellulose chains in paper brings about the slight increase in tensile strength and Young's modulus, and the drastic decrease in folding endurance for every paper examined so far. These findings may be explained by molecular rearrangements of degraded cellulose and hemicellulose to form new stable hydrogen bonds during irradiation. Sizing and retention chemicals have little influence on such paper properties even though some of them are chemically modified by UV irradiation.Since rosin-size has UV absorption at the relatively long wavelength region, UV treatments bring about the gradual loss of sizing effects and influence wet tensile strength and water absorption properties.Optical properties are primarily influenced by additives. Rosin-sized paper showed the darkest color after UV treatment because of its UV instability. AKD seems to suppress the coloring reactions to give lower discolored paper compared with paper without additive.