1 0 0 0 OA 酒と落語

- 著者

- 玉置 尚徳

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.8, pp.543, 2015 (Released:2018-05-10)

1 0 0 0 OA 院政期知行国制度の基礎的研究 : 知行国の変遷と分布

- 著者

- 五味 文彦

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.6, pp.1002-1031,1104-, 1983-06-20 (Released:2017-11-29)

If one were to analyze the previous research work done on provinces held in fief (chigyokoku 知行国), one could divide this work into studies on the changes which took place in that system over time and studies of the system's structural characteristics. As opposed to the former's tendency to limit itself merely to provinces held in fief by the Taira Family (Heishi 平氏), in this essay the author attempts to trace the development of provincial fiefdoms in general over the whole period of the retired emperor's house rule (Insei-ki 院政期) from 1086 to 1179. In concrete terms, the author will trace the changes which occurred in the provincial fiefdoms held not only by the Taira but also by the female members of the retired emperor's family (Nyoin 女院), house advisors (In-no-kin-shin 院近臣) and the Fujiwara Regents (Sekkanke 摂関家), and investigate the changes in relation to the political process of the time. In his investigations the author was able to discover some previously unnoticed historical materials which helped him to make the following points : 1)Provinces held in fief were established into a system in the form of allotments to house advisors ; however, this stage was only achieved after the 2nd year of the Kajo 嘉承 era (1107), when the house government of the ex-emperor Shirakawa 白河 got under way in earnest. 2)Provincial fiefdoms formed the material base of the lord/vassal relationship between the ex-emperor and fiefdom holders ; and the appointed numder of these fiefdoms was the numerical expression of the degree of intimacy between the two parties. And for that reason, all fiefdom holders went out in many ways to both maintain and increase their appaointed number. 3)The Taira Family, through the risings of the Hogen 保元 and Heiji 平治 eras (1156 and 1159), succeeded in expropriating the provincial fiefdoms held by house advisors and the Fujiwara Regents, and built the Taira hegemony upon them which lasted until 1185. 4)The fact that the infeudation of the top administrative office for Kyushu, Dazaifu 太宰府, was urged by both the Taira and the Fujiwara Regents, proves that the provincial fiefdom system also spread to various offices within the imperial court.

- 著者

- 早川 広記 Hiroki Hayakawa

- 出版者

- 電気通信大学

- 巻号頁・発行日

- 2016-09-30

近年の汎用計算機はCPU以外にGPUや専用アクセラレーションユニット等,様々なハードウェアがプログラマブルデバイスとして搭載されるようになった.特に,GPUやIntel(R)Xeon Phiのようなメニーコアアーキテクチャの拡張デバイスが搭載される例が多く,スーパーコンピュータへの導入事例も多い.例えば,東京工業大学のスーパーコンピュータ,TSUBAMEは多数のCPU及びGPUで構成される.他には,TOP500上位にランクインするスーパーコンピュータにおいてもGPUやXeon Phiなどのメニーコアデバイスが採用されている例が多く見られる.このような構成のマシンでは,CPUとアクセラレーションユニットが効率良く協調動作するプログラムを実装すると高い性能を発揮できる.アクセラレーションユニットを活用する技術は未知な部分が多く存在し,高い性能を実現するための理論的な研究及び実験的な研究が盛んに行われている. しかしながら,これらの研究はアクセラレーションユニット上で高い性能を実現することを目的として完結している例が多く,計算機上のアクセラレーションユニットは十分に活用できているが,CPUが十分に活用できていない例が多く見られる.これはアクセラレーションユニットのみならず,CPUも適切に活用すれば更なる性能向上ができる可能性を示している.本研究では,計算リソースが複数混在した計算機上(CPU 4 cores 8 threads + GPU 2台)において,GPUアクセラレーションの成功実績のある最短経路探索アルゴリズムであるIDA*アルゴリズム(Iterative Deepening A* algorithm)をGPU実行のみならず,計算機上の計算リソース全て(CPU+GPU)を効率良く動作させることを目的とし,単純なGPUアクセラレーションを行った場合よりも高速な実装手法の有無を検討した.研究成果として,IDA*アルゴリズムをルービックキューブの最短解探索に適用した場合において,CPUとGPUを同時に効率良く使用する実装手法を3つ提案することができ,従来手法に対し高いパフォーマンスを得ることに成功した.

1 0 0 0 東大まちづくり大学院シリーズ

- 出版者

- 学芸出版社

1 0 0 0 OA ほめられたと思いにくい子供はどのように支援するとほめられたと思うのか?

- 著者

- 金野 浩二 山本 奬 大谷 哲弘 KINNO Koji YAMAMOTO Susumu OHTANI Tetsuhiro

- 出版者

- 岩手大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 岩手大学大学院教育学研究科研究年報 = Research Journal of the Iwate University Professional School for Teacher Education (ISSN:2432924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.147-156, 2019-03-29

本研究の目的は,教師からのほめを認知しにくい子供のほめの受け取り方について検討し,どのような言葉がけをすることがほめを認知するのに効果的であるのかを明らかにすることであった。そこで,小学校4~6年生に対して質問紙調査を行い,ほめを認知しにくい子供を抽出した。そして,抽出した子供への聞き取り調査を行うことで効果的な支援方法について検討するとともに,担任による実践によって支援方法の効果を検証した。これにより,ほめを認知しにくい子供は「具体的なことや場面についてほめられると認知する」「努力したことなど本人が自覚していることをほめられると認知する」ということが明らかになった。そして,この2点を踏まえ,教師が「子供の自覚と教師の評価を一致させてほめる」ことが支援として効果的であることがわかった。

- 著者

- Arunaloke Chakrabarti Shiv Sekhar Chatterjee MR Shivaprakash

- 出版者

- The Japanese Society for Medical Mycology

- 雑誌

- 日本医真菌学会雑誌 (ISSN:09164804)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.165-172, 2008 (Released:2008-08-09)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 38 62

In recent years fungi have been flourishing in immunocompromised patients of tertiary care centers. The data on the burden of opportunistic mycoses in India is not clear though the climate in this country is well suited for a wide variety of fungal infections. There are very few good diagnostic mycology laboratories and clinicians are still not aware of the emerging trends. Within the limited data available, an increased incidence of invasive candidiasis, aspergillosis, and zygomycosis are reported. The emergence of fungal rhinosinusitis, penicilliosis marneffei and zygomycosis due to Apophysomyces elegans is unique in the Indian scenario. Invasive candidiasis is the most common opportunistic mycosis. The global change in spectrum of Candida species is also observed in India; however, the higher prevalence of candidemia due to Candida tropicalis instead of C. glabrata or C. parapsilosis is interesting. Invasive aspergillosis is the second contender. Though due to difficulty in antemortem diagnosis the exact prevalence of this disease is not known, high prevalence is expected in Indian hospitals where construction activities continue in the hospital vicinity without a proper impervious barrier. The other opportunistic mycosis, invasive zygomycosis is an important concern as the world's highest number of cases of this disease is reported from India. The infection is commonly observed in patients with uncontrolled diabetes mellitus. Though antiretroviral therapy in AIDS patients has been introduced in most Indian hospitals, no decline in the incidence of cryptococcosis and penicilliosis has yet been observed. Thus there is need of good diagnostic mycology laboratories, rapid diagnosis, and refinement of antifungal strategies in India.

- 著者

- 木本 聖 若松 盛示 山内 裕之 木本 啓介 西村 正三

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.24-27, 2020-06

1 0 0 0 人材育成 地方・中小企業における人材育成,事業承継

- 著者

- 安藤 港増

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.8-13, 2020-06

- 著者

- 遠藤 貴宏

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.18-21, 2020-06

1 0 0 0 TLS点群データを用いた3D樹木モデルの構築と応用

- 著者

- 熊崎 理仁

- 出版者

- 日本測量協会

- 雑誌

- 測量 = The journal of survey : 地理空間情報の科学と技術 (ISSN:02857790)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.6, pp.14-17, 2020-06

1 0 0 0 OA 氷利用冷房における空調性能評価

- 著者

- 上村 靖司 加藤 涼 上浦 圭太

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.201, pp.11-18, 2013-12-05 (Released:2017-09-05)

人工的に製造した角氷と空気を直接接触させて冷房を行う冷房装置を製作し,冷房能力および空気清浄(集塵・脱臭)効果を試験的に評価した。内径250mmの円筒内に一辺約30mmの角氷を充てんし,角氷の空げきに空気を通して冷房したところ,2.5kWの冷房能力が得られた。次に,粒径の異なる3種類の氷,2段階の風量,2段階の初期氷充てん高さを組み合わせた条件を設定し,タバコの煙を用いて試験環境内の粉塵濃度および代表臭気成分濃度の変化を測定したところ,条件によらず集塵効果は見られなかったが,脱臭は空気清浄機と同等以上の効果が見られた。

- 著者

- 田中 千晶 岡田 真平 高倉 実 橋本 圭司 目澤 秀俊 安藤 大輔 田中 茂穂 Okely Anthony D

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.327-333, 2020

- 被引用文献数

- 4

<p>This study examined the relationship between meeting the World Health Organization's (WHO) 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years and motor skills and cognitive function in preschool children. Participants were 4-year-old boys and girls in urban and rural areas (n=69). Physical activity was measured using a triaxial accelerometer (ActiGraph GT3X). Screen time and sleep duration were assessed via self-report by guardians. Meeting the 24-h movement guidelines was defined as: 10 to 13 h/night and nap of sleep, ≤1 h/day of sedentary screen time, and at least 180 min/day more than 1.5 METs. Motor skills were evaluated by the Ages & Stages Questionnaires, Third Edition (ASQ-3). Executive functions (shifting, visual-spatial working memory and inhibition) were evaluated by the Early Years Toolbox (Japanese translation). The prevalence of children meeting all three recommendations was 7.2% and 7.2% met none of the three recommendations. Children meeting physical activity recommendation had a better inhibition score compared to children meeting none of the recommendation (p=0.005). While, children not meeting the sleep recommendation had a better inhibition score compared to children meeting of the recommendation (p=0.042). In conclusion, meeting the physical activity or sleep recommendations were positively or negatively associated with the inhibition score. On the other hand, meeting none of the sedentary behaviour and the 3 recommendations was not associated with motor skills or cognitive function.</p>

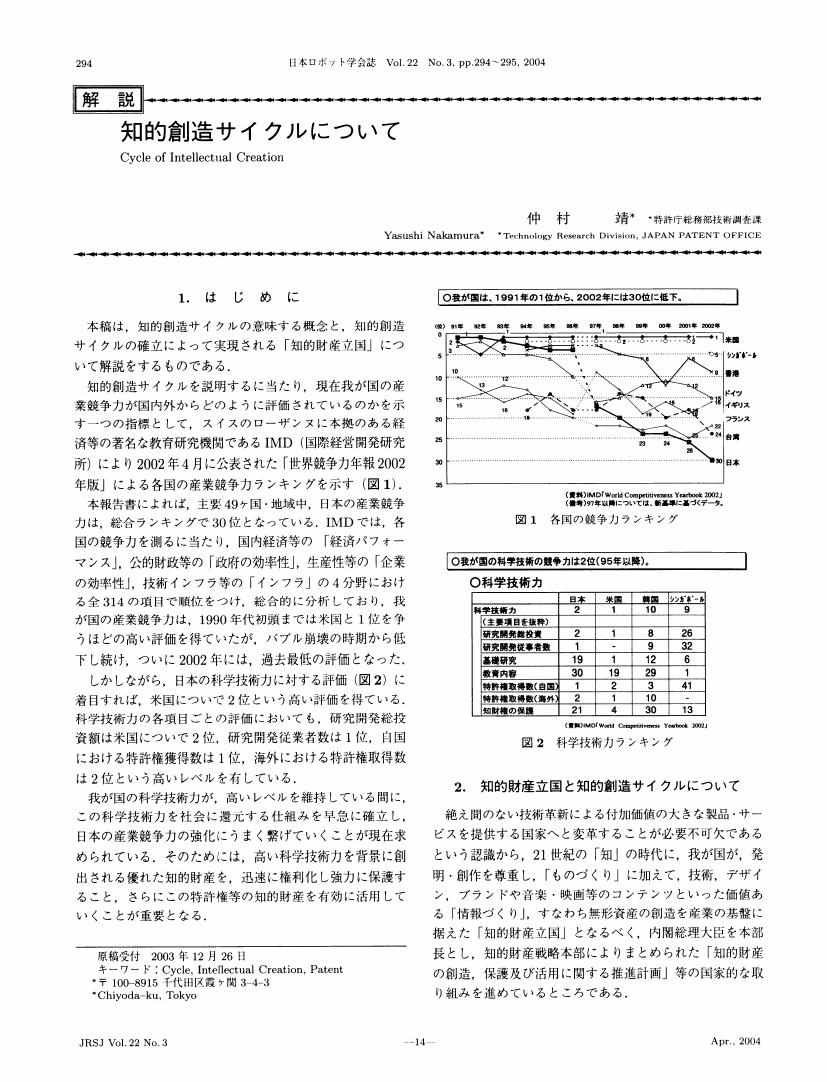

1 0 0 0 OA 知的創造サイクルについて

- 著者

- 仲村 靖

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.294-295, 2004-04-15 (Released:2010-08-25)

1 0 0 0 何を読むのか:――教科書の古典「文学」――

- 著者

- 竹村 信治

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.2-17, 2014

<p>「学習指導要領」への準拠が求められる教科書だが、実際の教科書編集にはこれへの「参与」と「補完」が認められる。「学習指導要領」は、今後はともかく、現在はM・マクルーハンのいわゆる「クールなメディア」としてあると見なし、教科書の古典「文学」をめぐる「参与」と「補完」の可能性について考察した。</p><p>この度の改訂で小中高校「国語」に新設された〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕だが、小学校「国語科」教科書は「伝統的な言語文化」を「言語文化」とあえて読み替えたごとくで、拡張された「言語文化」概念のなかに古典「文学」を位置づけなおして教材の拡充を果たしている。これが二七年度版でどう改訂されるかは不明だが、この新設事項へ「参与」「補完」は教科書の可能性を開いたものとして相応の評価に値する。</p><p>そうした小学校教科書の達成を承けて中等学校においてはいかなる「参与」「補完」を構想するのか。教科書およびそれを扱う教員の構想力、展開力が問われるところである。本稿では四つの対処法を示した。その要所は、「言語文化」事象としてある古典「文学」テキストの一つ一つを「知のアーカイブズ」と捉え返し、それぞれの「知の営み」を読み解き「評価」「批評」すること。それこそが「ホット」に進行しつつある現況に「クール」に立ち向かう途だろうとした。</p>

1 0 0 0 OA 法的判断と政策形成

- 著者

- 広渡 清吾

- 出版者

- The Japanese Association of Sociology of Law

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.63, pp.15-34,262, 2005-09-30 (Released:2011-04-13)

- 参考文献数

- 34

Judicial decision is not only an application of law but contains law making by the judge. It is well-known since the american legal realism and the german free law movement found out it.When we recognize it as a fact and furthermore use law making by the judge as an instrument for law making in order to settle the new coming problems in society, we should analyze the process of law making by the judge and try to adjust it to the principle of the separation of power between judicatory and legislative. Because law making should not be the task of the judge but belong to power of legislative.In this paper we discuss the problem how we can control law making by the judge in order to prevent an arbitrary judgement and the methodology on judicial decision that controls the process of law making by the judge. In japanese and german context law making against statutory law can be permitted exceptionally. According to the methodology law making against statutory law (houritsu. Gesetz) must be made within the higher law order (ho. Recht). What is the higher law order? Sociology of law should research into this problem in collaboration with methodological jurisprudence.

1 0 0 0 ヒュームにおけるスピノザ的諸主題[要旨]

- 著者

- 矢嶋 直規

- 出版者

- 国際基督教大学キリスト教と文化研究所

- 雑誌

- 人文科学研究 (キリスト教と文化) = Humanities: Christianity and Culture (ISSN:00733938)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.281-301, 2015-03-31

スピノザは彼以降の西洋近代哲学の展開に大きな影響を与えた哲学者である。ヒュームの哲学もまたスピノザの影響を受けて成立した体系の一つである。スピノザとヒュームに共通する最大の主題は「自然」である。両者は、倫理を自然によって基礎づけることを哲学の根本的な目的としていた。ヒュームにとってhuman nature とはいわゆる人間本性ではなく、人間に固有の知覚の連合とそれに基づいて成立する現象の総体としての自然を意味する。ヒュームもスピノザも因果の本質が必然性にあると見なしている。ただしスピノザの必然性が理性により認識されるのに対し、ヒュームの必然性は感覚によって感じられるという違いがある。ヒュームとスピノザの体系の共通点と相違点を理解する上でスピノザの「一般的概念(notiones universales)」とヒュームの「一般観念(general ideas)」の関係を考察することが重要である。スピノザは「一般的概念」を第一種認識に属する想像力の働きに基づく人間の誤謬の源泉として批判している。それに対してヒュームはロックの「抽象観念(abstract ideas)」を批判しながら、一般観念に独自の理解を付与している。とりわけヒュームはロックによる抽象観念を、人間精神の有限性を根拠として批判しており、この点でヒュームとスピノザは共通の認識に基づいている。スピノザは一般的概念を理性による「共通概念(notiones communes)」によって克服し、十全な認識としての第二種認識へと移行する。それに対してヒュームは一般観念に止まりつつ、一般性の拡大によってより妥当な認識が成立していくという観念の自然な発展の理論を提示する。ヒュームの一般観念は習慣から社会的な慣習へと発展することで単に個人的な主観的認識に止まるものではなくなる。スピノザもヒュームもそれぞれの哲学によって他者と協働して幸福を達成する筋道を示そうとする。ただし、スピノザが哲学的認識による理性的主体自身の救いを目的とするのに対してヒュームは一般的認識の成立に基づく共同体全体の安定を目的としている。安定した共同体は富と学芸を生み出し、人間性そのものを発展させる。スピノザとは対照的にヒュームにおいて個人の救いは、個人の理性による哲学的認識にではなく共同体全体の力に委ねられるのである。

1 0 0 0 OA 無洗米の品質特性と貯蔵性 (第2報)

- 著者

- 横江 未央 川村 周三 樋元 淳一 伊藤 和彦

- 出版者

- The Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.121-125, 2005-07-01 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 5

大型精米工場で普通精米と無洗米, および普通精米と同程度の搗精歩留の無洗米 (高歩留無洗米) を調製し, その品質特性について調べた。その結果, 普通精米と無洗米の品質特性の違いは, 一部は主として歩留低下に起因するものであるが, 多くは主として米粒表面の研磨と除糠に, または歩留低下および表面研磨と除糠の双方に起因していることが明らかとなった。高歩留無洗米は, 白度が高く洗米水の濁度や乾固物量が低いなど無洗米としての品質特性を備えていた。しかし, 無洗化処理では胚芽がほとんど除去されないため, 高歩留無洗米は普通精米に比べて炊飯米外観が悪く, 食味評価が低かった。