- 著者

- 山本 ひろ子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.19-30, 1985-05-10 (Released:2017-08-01)

天皇制イデオロギーの一思想源流とみなされる北畠親房の三種の神器観念の生成過程を、研究ノート的な『元々集』から歴史叙述の書『神皇正統記』への展開の内に考察する。出発は中世神話的世界にありながらも、神器の問題を天祖-天孫の伝受の絶対的関係に限定することで麹房は三種の神器を天皇支配の正当性と道徳性の根源として定立した。それは神器がコスモロジーを離脱して国家神話の圏内にとりこまれていく構造を示すものであった。

1 0 0 0 5.アルミニウム金属負極を用いた二次電池

- 著者

- 津田 哲哉 桑畑 進

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学 (ISSN:24333255)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.Winter, pp.305-310, 2018-12-05 (Released:2018-12-05)

- 参考文献数

- 43

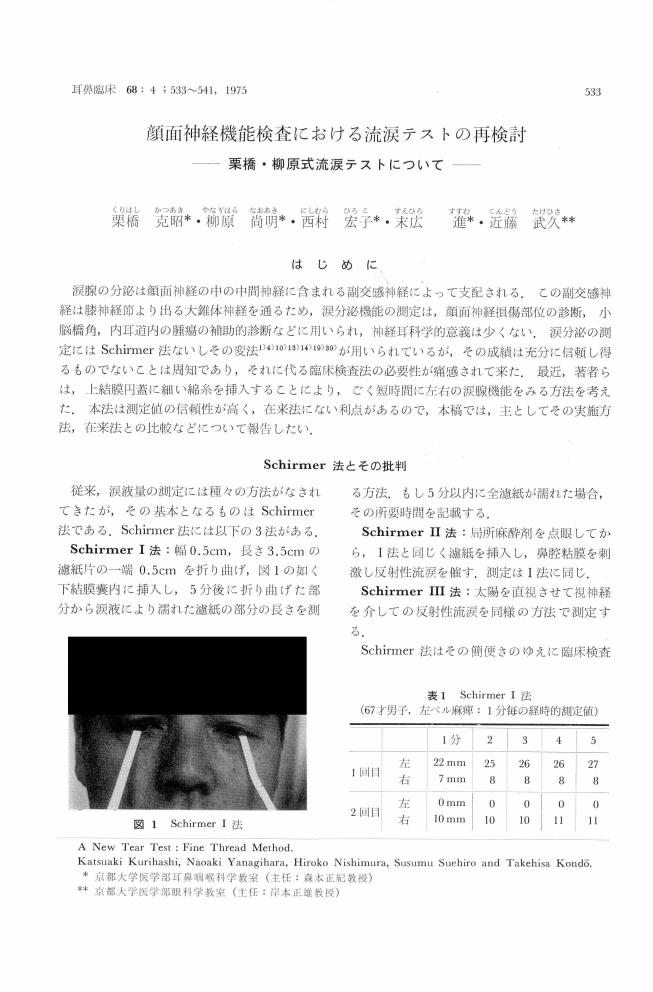

1 0 0 0 OA 顔面神経機能検査における流涙テストの再検討 ―栗橋・柳原式流涙テストについて―

- 著者

- 杜 禹威

- 出版者

- 首都大学東京・都立大学社会学研究会

- 雑誌

- 社会学論考

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.29-41, 2012-11-01

1966年~1976年にかけて,社会主義中国では,史上に前例のない全国規模の「プロレタリア文化大革命」が10年にわたり起こった. 文化大革命によって,さまざまな社会制度(政治,経済,教育など)は,大きな変化を迫られ, 極度の混乱が生じた. この社会状況のもとで,男女老若または, 地位,階層を問わず,全地域の全住民がこの運動に巻き込まれ,公的場面においても, 私的場面においても,物の考え方,行動様式,職業生活,家族生活および個人生活,価値観念と信仰体系等々, 何らかの影響をうけたことは間違いない.そこで本稿では,文化大革命(1966年~1976年)に遭遇した世代の多くは,自身の文革での辛い経験が,子どもの教育達成をめぐって親の教育歴と社会階層との関連性を実証的データにもとづいて検討することを目的としている. そして,事例の分析に基づいて,文化大革命が「親世代」の人間形成や個人生活および家族生活にどのように影響を及ぼしたのかについて,インタビュー対象者の親たちにそれぞれの人生に与えた影響を分析し「親世代」にとって彼らの成長に影響を与えた文革の体験,生活環境及び価値観などの差異によって,彼らがこどもの教育にはそれぞれ期待を抱いたものの,実際には子どもの教育に対する働きかけや,教育投資が異なっていることがわかった. その結果が,子ども世代の現在の地位達成状況につながっている.

1 0 0 0 IR 世界のエネルギー情勢の長期展望 : シェール革命を超えて

- 著者

- 岡本 博之

- 雑誌

- 22世紀研究所評論集(日本語版)

- 巻号頁・発行日

- no.5, 2017-01-31

1 0 0 0 IR 社会学のなかのメルロ=ポンティ--ジョン・オニールの議論を超えて

- 著者

- 清水 淳志

- 出版者

- 三田社会学会

- 雑誌

- 三田社会学 (ISSN:13491458)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.94-109, 2010

論文1. はじめに2. 身体の社会学3. ヴィーコの人間的制度4. 沈澱と探索5. 次元を与える6. まとめ

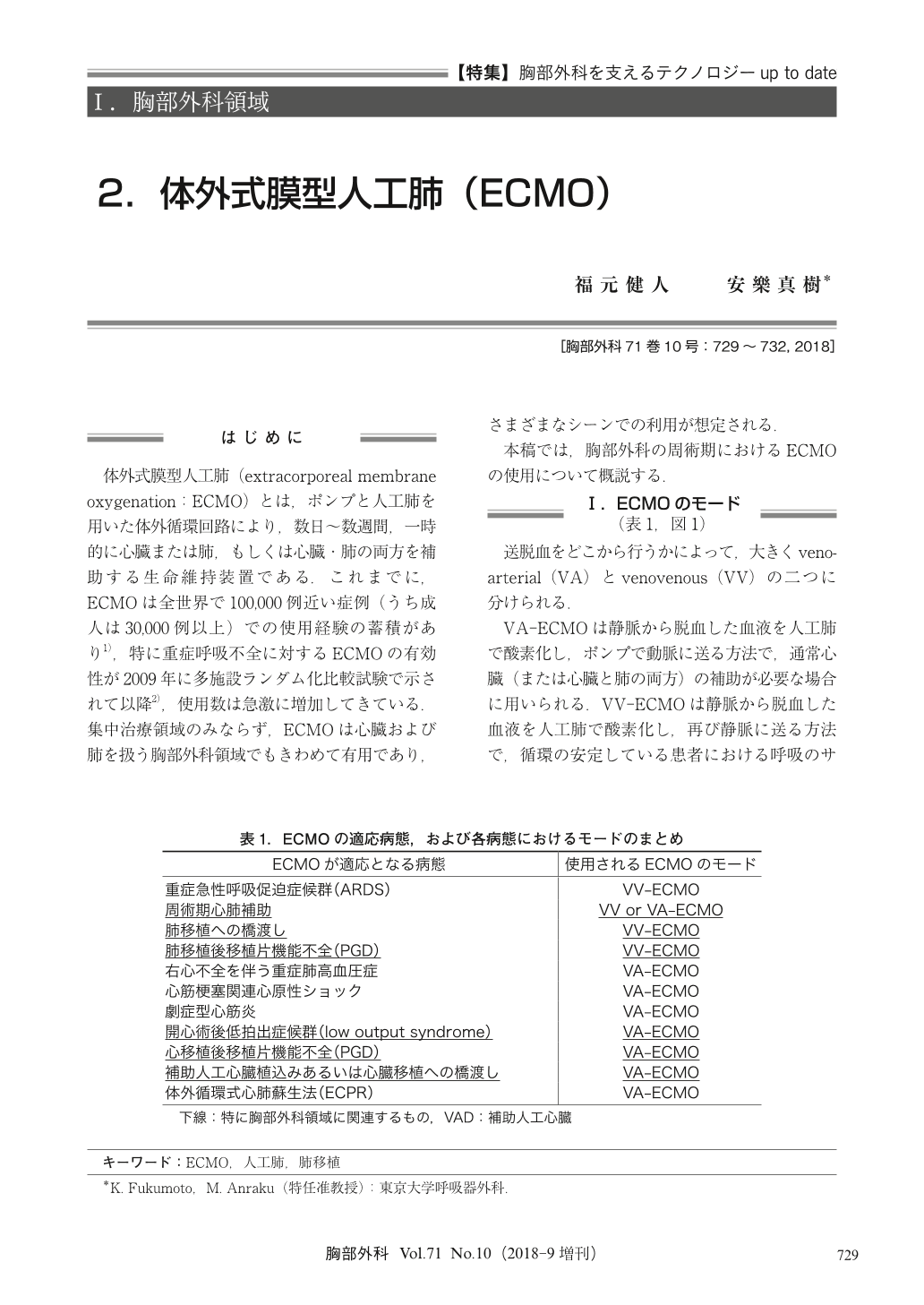

1 0 0 0 2.体外式膜型人工肺(ECMO)

- 著者

- 福元 健人 安樂 真樹

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 胸部外科 (ISSN:00215252)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.10, pp.729-732, 2018-09-30

体外式膜型人工肺(extracorporeal membrane oxygenation:ECMO)とは,ポンプと人工肺を用いた体外循環回路により,数日~数週間,一時的に心臓または肺,もしくは心臓・肺の両方を補助する生命維持装置である.これまでに,ECMOは全世界で100,000例近い症例(うち成人は30,000例以上)での使用経験の蓄積があり1),特に重症呼吸不全に対するECMOの有効性が2009年に多施設ランダム化比較試験で示されて以降2),使用数は急激に増加してきている.集中治療領域のみならず,ECMOは心臓および肺を扱う胸部外科領域でもきわめて有用であり,さまざまなシーンでの利用が想定される.

1 0 0 0 OA バラスト水管理条約の概要

- 著者

- 内藤 裕二 髙木 智久 鈴木 重德 福家 暢夫

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.1-11, 2020 (Released:2020-01-31)

- 参考文献数

- 45

京都の伝統的な漬物である「すぐき」から分離された乳酸産生菌Lactobacillus brevis KB290が,ビタミンA併用投与によりマウス腸炎モデルの腸炎発症進展を抑制することを明らかにしてきた.この腸炎抑制効果には,大腸粘膜において炎症抑制的に作用するCD11c+マクロファージと炎症促進的に作用するCD103−樹状細胞の比率を増加させることが関与していた.さらに,Lactobacillus brevis KB290とβ-カロテン併用療法による下痢症状に対する有効性を検証するために,下痢型過敏性腸症候群様症状の日本人を対象としたランダム化二重盲検プラセボ対照比較試験を実施したところ,排便頻度が低下し,腹部症状による労働生産性の低下を改善した.また,糞便細菌叢の解析でBifidobacterium属が有意に増加し,Clostridium属が有意に減少することが示された.

- 著者

- Mitsuhiro HATADA Tatsuya MORI

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E103.D, no.2, pp.265-275, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 27

This work develops a system called CLAP that detects and classifies “potentially unwanted applications” (PUAs) such as adware or remote monitoring tools. Our approach leverages DNS queries made by apps. Using a large sample of Android apps from third-party marketplaces, we first reveal that DNS queries can provide useful information for detection and classification of PUAs. We then show that existing DNS blacklists are limited when performing these tasks. Finally, we demonstrate that the CLAP system performs with high accuracy.

1 0 0 0 食事の必須脂肪酸バランスによる食欲・肥満の制御に関する研究

必須脂肪酸にはリノール酸やアラキドン酸に代表されるn-6系列及びα-リノレン酸やEPA・DHAなどのn-3系列の2つが存在する。アラキドン酸からは様々な生理活性を持つホルモン様物質が産生されるが、その一つである2-アラキドノイルグリセロール(2-AG)は、脳内でカンナビノイド受容体(CB1)を活性化する内在性リガンドであることが報告され、CB1を刺激すると食欲が亢進することが報告されていた。この過程に及ぼす食事必須脂肪酸バランスの影響を調べたところ、n-6/n-3比が高いと脳内2-AG含量が増加し、ラットの摂食行動が促進されることが分かった。2-AGの作用に対して拮抗抑制的に作用するCB1アンタゴニストであるSR141716Aを投与すると、摂食行動の亢進は抑制された。また、脂肪細胞の分化に及ぼす多価不飽和脂肪酸に影響を見たところ、飽和・一価不飽和脂肪酸及びn-6系列多価不飽和脂肪酸は分化を促進した。一方で、n-3系列多価不飽和脂肪酸のDHAは脂肪細胞の分化を顕著に抑制することが示された。マウスを用いた動物実験でも、飽和・一価不飽和脂肪酸やn-6系列多価不飽和脂肪酸を多く含有した動物性脂肪や植物油を摂取した場合と比較して、n-3系列多価不飽和脂肪酸であるDHAを豊富に含有する魚油を与えた場合には、脂肪組織の重量が低い値を示した。以上のように、n-3系列脂肪酸を多く摂取し、食事必須脂肪酸のn-6/n-3比を低下させると、食欲を抑制するのと同時に脂肪細胞の分化や脂肪蓄積を抑制することで、肥満症の予防に有効であることが分かった。このことは人を対象とした食事調査でも確認され、飽和・一価不飽和脂肪酸やn-6系列多価不飽和脂肪酸を多く含有した動物性脂肪・植物油や肉類を多く摂取する食習慣を持つ人は、魚介類を多く摂取する人と比較して肥満度が高い傾向が観察された。

1 0 0 0 OA 喉頭蓋に発生した多形腺腫例

- 著者

- 寺薗 富朗 大島 渉 中尾 美穂 紀平 晋也 河田 了 大川 和春 高田 憲

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.2, pp.203-207, 1991-02-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 1

An unusual case of pleomorphic adenoma of the epiglottis is described. A 71-year-old female complained of dysphagia. Laryngoscopy revealed a tumor located on the laryngeal side of the epiglottis. The tumor was excised successfully by laser treatment under laryngomicroscopy. The extirpated tumor was 1.5cm in diameter, the cut surface was solid and light yellow, and the microscopic diagnosis was pleomorphic adenoma. This is one of three cases of pleomorphic adenoma of the epiglottis to have been reported in Japan.

1 0 0 0 OA 箸の持ち方とその機能性およびその要因について

- 著者

- 坂田 由紀子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.7, pp.637-645, 1990-07-05 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 13

(1) 京都市内の女子大学生235名について, 箸の持ち方の調査を行ったが, 伝統的な持ち方をしているものは235名中108名で全体の46%であった.また, 左手で箸を持っているものは, 4.3%であり, 左利きでありながら箸だけは右手に持ち換える者が全体の2.1%あり, これは左利きのなかの53.4%にあたった.(2) 箸の持ち方による機能性の差をみるため, 伝統的な持ち方と, そうでない持ち方について, 作業量を測定したが, 大豆, 寒天を試料とした場合の作業量の差はみられなかったが, 作業のしにくい試料 (紙) については, 伝統的な箸使いをしている者の作業量が有意に多かった.(3) 箸の持ち方には生活環境等も関連し, 伝統的な持ち方をしているものは家庭で両親から繰り返し箸の持ち方を教育されたものであった.また, 家族構成とは関連がみられなかった.また, 伝統的でない持ち方をしているものは, 自分でも箸が使いにくい, 人と比べて持ち方がおかしいと感じているが, とくに積極的に矯正しようという態度はみられなかった.

1 0 0 0 OA 宮城県の東日本大震災被災者の健康状態の経年推移:応急仮設住宅等入居者健康調査より

- 著者

- 草間 太郎 相田 潤 東 大介 佐藤 弥生子 小野寺 保 杉山 賢明 坪谷 透 髙橋 達也 小坂 健

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.26-32, 2020-01-15 (Released:2020-02-04)

- 参考文献数

- 20

目的 東日本大震災は2011年3月に発生したが,2018年11月現在においても宮城県内では約1,100人の被災者が仮設住宅に入居している。家を失い仮設住宅へ移住することは健康状態を悪化させる可能性があることが報告されている。しかし,仮設住宅入居者の健康状態を長期間にわたって調査した研究はほとんどない。さらに,災害公営住宅入居者まで対象にした研究は我々の知る限り存在しない。本研究の目的は災害公営住宅も含めた応急仮設住宅入居者の震災後からの健康状態の経年推移を明らかにすることである。方法 本研究は宮城県内のプレハブ仮設住宅・民間賃貸借上住宅・災害公営住宅に入居している20歳以上の男女を対象とした繰り返し横断研究である。調査期間は2011年度から2017年度までの7年間である。従属変数として主観的健康感を用い,独立変数として調査年度および入居している住居の種類を用いた。また,共変量として性・年齢を用いた。多変量ロジスティック回帰分析を用いて調整オッズ比(aOR)および95%信頼区間(95%CIs)を算出した。結果 本研究の対象者は延べ179,255人であった。平均年齢は災害公営住宅で一番高く,2017年度で63.0歳であった。主観的健康感の悪い人の割合は民間賃貸借上住宅入居者では経年的に減少していたが,プレハブ仮設住宅入居者においては減少していなかった。また,災害公営住宅入居者はプレハブ仮設住宅・民間賃貸借上住宅入居者に比べて,主観的健康感の悪い人の割合が大きかった。多変量解析の結果,調査年度が新しいほど有意に主観的健康感が良くなっていた(P for trend <0.001)。また,民間賃貸借上住宅入居者とプレハブ仮設住宅入居者の間に有意差は見られなかったが,民間賃貸借上住宅入居者に比べて災害公営住宅入居者では有意に主観的健康感が悪い者が多かった(aOR, 1.20;95%CI, 1.15-1.27)。結論 入居者の健康状態は経年的に改善傾向にあった。しかし,とくに災害公営住宅では健康状態の悪い者の割合が高く,今後も入居者の健康状態をフォローアップし,適切な介入をしていく必要があると考えられる。

- 著者

- 大曽 基宣 津下 一代 近藤 尚己 田淵 貴大 相田 潤 横山 徹爾 遠又 靖丈 辻 一郎

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.15-25, 2020-01-15 (Released:2020-02-04)

- 参考文献数

- 33

目的 健康日本21(第二次)の目標を達成するため,各自治体は健康課題を適切に評価し,保健事業の改善につなげることを求められている。本研究は,健康日本21(第二次)で重視されるポピュレーションアプローチに着目して,市町村における健康増進事業の取組状況,保健事業の企画立案・実施・評価の現状および課題について明らかにし,さらなる推進に向けたあり方を検討することを目的とした。方法 市町村の健康増進担当課(衛生部門)が担当する健康増進・保健事業について書面調査を実施した。健康増進事業について類型別,分野別に実施の有無を尋ねた.重点的に取り組んでいる保健事業における企画立案・実施・評価のプロセスについて自記式調査票に回答してもらい,さらに参考資料やホームページの閲覧などにより情報を収集した。6府県(宮城県,埼玉県,静岡県,愛知県,大阪府,和歌山県)の全260市町村に調査票を配布,238市町村(回収率91.5%)から回答を得た。結果 市町村の健康増進事業は,栄養・食生活,身体活動,歯・口腔,生活習慣病予防,健診受診率向上などの事業に取り組む市町村の割合が高かった。その中で重点的に取り組んでいる保健事業として一般住民を対象とした啓発型事業を挙げた市町村は85.2%,うちインセンティブを考慮した事業は27.4%,保健指導・教室型事業は14.8%であった。全体では,事業計画時に活用した資料として「すでに実施している他市町村の資料」をあげる市町村の割合が52.1%と半数を占め,インセンティブを考慮した事業においては,89.1%であった。事業計画時に健康格差を意識したと回答した市町村の割合は約7割であったが,経済状況,生活環境,職業の種別における格差については約9割の市町村が考慮していないと回答した。事業評価として参加者数を評価指標にあげた市町村は87.3%であったのに対し,カバー率,健康状態の前後評価は約3割にとどまった。結論 市町村における健康増進・保健事業は,全自治体において活発に取り組まれているものの,PDCAサイクルの観点からは改善の余地があると考えられた。国・都道府県は,先進事例の紹介,事業の根拠や実行可能な運営プロセス,評価指標の提示など,PDCAサイクルを実践するための支援を行うことが期待される。

1 0 0 0 OA 高校生の自他への暴力行動に対するレジリエンスと反すうおよび怒りとの関連

- 著者

- 石田 実知子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.33-41, 2020-01-15 (Released:2020-02-04)

- 参考文献数

- 30

目的 本研究は,高校生の自他への暴力行動の予防的介入に関する知見を得ることをねらいとして,自他への暴力行動に対するレジリエンスと反すうおよび怒りとの関連について検討することを目的とした。方法 高校生1年生~3年生327人に対して無記名自記式質問紙調査を実施した。有効回収数は280票(85.6%)であった。これらのデータに対し,レジリエンスが直接的に暴力行動に影響すると同時に,反すう,怒りを通して自他への暴力行動に影響するとした因果関係モデルを仮定し,そのモデルの適合性と変数間の関連性について構造方程式モデリングを用いて解析した。上記モデルには統制変数として性別・学年を投入した。結果 仮定した因果モデルのデータへの適合度はCFI=0.980,RMSEA=0.043であった。変数間の関連性に着目すると,レジリエンスと反すうおよび自他への暴力行動間に統計学的に有意な負の関連性が認められた。一方で反すうと怒り,怒りと自他への暴力行動間は統計学的に有意な正の関連性が認められた。本分析モデルにおける暴力行動に対する寄与率は82.9%であった。なお,統制変数のうち性別のみレジリエンスと正の,暴力行動と負の統計学的に有意な関連性が認められた。結論 構造方程式モデリングを用いた分析の結果,レジリエンスは,反すうを低減させると同時に直接的に自他への暴力行動を低減させることが明らかとなった。また,反すうは怒りを介して自他への暴力行動に強い影響を与えていることが示された。レジリエンスを高めることや,怒りを増強させる反すうを抑制することが予防的介入に有効であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 加熱式たばこ製品の使用実態,健康影響,たばこ規制への影響とそれを踏まえた政策提言

- 著者

- 中村 正和 田淵 貴大 尾崎 米厚 大和 浩 欅田 尚樹 吉見 逸郎 片野田 耕太 加治 正行 揚松 龍治

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.3-14, 2020-01-15 (Released:2020-02-04)

- 参考文献数

- 45

目的 本報告の目的は,加熱式たばこの使用実態,健康影響,ニコチン供給装置としての製品特性に関わるエビデンスをもとに,本製品の流行がたばこ規制の主要政策に与える影響を検討し,今後の規制のあり方について政策提言を行うことである。方法 加熱式たばこの使用実態,有害化学物質の成分分析,ニコチン供給装置としての製品特性に関する文献検索には医学中央雑誌とPubMedを用い,11編を収集した。そのほか,国内の公的研究班の報告書と海外の公的機関の報告書から8編を収集した。 本製品の流行がたばこ規制に与える影響については,WHOがMPOWERとして提唱する6つの主要政策を取り上げた。本検討にあたっては,上述の19文献に加えて,たばこ規制の現状に関わる計26編の文献や資料を収集して用いた。結果 わが国では2013年12月から加熱式たばこの販売が開始され,2016年から流行が顕著となっている。2016年10月の時点で,日本は国際的に販売されている加熱式たばこ製品の90%以上を消費している。加熱式たばこは,紙巻たばこに比べるとニコチン以外の主要な有害物質の曝露量を減らせる可能性がある。しかし,病気のリスクが減るかどうかについては明らかでなく,紙巻たばこを併用した場合には有害物質の曝露の低減も期待できない。また,ニコチンの曝露ならびに吸収動態は紙巻たばこと類似しており,ニコチン依存症が継続して,その使用中止が困難になる。 加熱式たばこの流行は,WHOが提唱する6つの主要政策のいずれにおいても,現状の日本のたばこ規制の下では悪影響を与える可能性が考えられた。結論 加熱式たばこの流行に対して公衆衛生上の懸念が指摘されているが,その規制のあり方を検討するためのエビデンスが不足している。今後,加熱式たばこの健康影響のほか,紙巻たばこ使用への影響,たばこ政策に与える影響について研究を進める必要がある。健康影響が解明されるまでは,公衆衛生の予防原則の観点から紙巻たばこと同様の規制を行うべきである。

1 0 0 0 IR 教員志望大学生は映画『ブタがいた教室』をどのように評価したか--ケアリングとの関連で

- 著者

- 齋藤 美保子

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要 (ISSN:09175865)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.113-120, 2010

- 著者

- 橋本 紀子

- 雑誌

- 教育学研究室紀要 : 「教育とジェンダー」研究 (ISSN:18848710)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.8-19, 2005-12-26

- 著者

- 赤池 照子 Akaike Teruko アカイケ テルコ

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学研究紀要 2 自然科学 (ISSN:03851214)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.87-94, 1990