3 0 0 0 OA 乳幼児を養育する母親のしつけと虐待の境界の様相

- 著者

- 細坂 泰子 茅島 江子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.1-9, 2017 (Released:2017-09-09)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 3

目的:乳幼児を養育する母親のしつけと虐待の境界の様相を明らかにする.方法:母親26名にしつけと虐待の境界と思われた体験を中心に半構造化面接を行い,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて質的に分析した.結果:しつけと虐待の境界に関連する様相として【母親が感情的になると無意識に押し付けてしまう子どもへのパワー】,【子どもの属性で異なるしつけ】が抽出された.その他に【しつけに対する他者評価の優位性】,【理想の母親像や母親としての責任感から蓄積する疲弊】,【周囲の支援や母親自身の力によって変化する心の余裕】が示された.結論:しつけと虐待の境界の様相では,感情優位となった時に子どもへのパワーが生じること,境界は子どもの属性で異なることが明らかになった.母親は他者評価を重視し,理想や責任感から疲弊していた.また母親の余裕はサポートや母親自身の力によって左右された.感情のコントロール法や知識の提供,母親への評価的サポート,コミュニティ拡大への支援,有効な社会資源の提供が示唆された.

3 0 0 0 OA フランスのリンゴ酒シードルとその蒸留酒カルバドスの歴史と現状

- 著者

- 境 博成

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.5, pp.339-351, 2007-05-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 16

フランス北西部, ノルマンジー地方のリンゴの生産地で造られるリンゴ酒シードルと隠れた蒸留酒カルバドスの歴史と現状を紹介。歴史, 製造方法のみならず, リンゴの産地・晶種, AOC規則, 酒税までを含めて言及した内容は醸造技術者はもちろん, カルバドス, シードルの愛好者までを満足させる解説となっている。

3 0 0 0 OA 北村洋著『敗戦とハリウッド―占領下日本の文化再建』

- 著者

- 木下 千花

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, pp.44-47, 2015-05-25 (Released:2017-08-07)

- 参考文献数

- 11

3 0 0 0 OA アスベスト誘発中皮腫発がん機構の解明

- 著者

- 豊國 伸哉 蒋 麗 胡 茜 永井 裕崇 岡崎 泰昌 赤塚 慎也 山下 依子

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.562-567, 2011 (Released:2011-06-24)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2 5 2

Several types of fibrous stone called asbestos have been an unexpected cause of human cancer in the history. This form of mineral is considered precious in that they are heat-, friction-, and acid-resistant, are obtained easily from mines, and can be modified to any form with many industrial merits. However, it became evident that the inspiration of asbestos causes a rare cancer called malignant mesothelioma. Because of the long incubation period, the peak year for malignant mesothelioma is expected to be 2025 in Japan. Thus, it is necessary to elucidate the mechanisms of asbestos-induced mesothelial carcinogenesis. In this review, we summarize the cutting edge results of our 5-year project funded by a MEXT grant, in which local iron deposition and the characteristics of mesothelial cells are the key issues.

- 著者

- 篠崎 昌一 森山 雅文 林田 淳之介 田中 昭彦 前原 隆 古川 祥子 太田 美穂 今林 佑美 中村 誠司

- 出版者

- 社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.147-153, 2015-03-20 (Released:2015-09-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

Objectives: Cevimeline hydrochloride (CH) and pilocarpine hydrochloride (PH) are recognized as salivation-inducers with a high affinity for M3 muscarinic receptors. However, these drugs have a high frequency of side effects, including digestive symptoms and hyperhidrosis. We compared the effectiveness and side effects of these two drugs before and after a medication change.Materials and Methods: Seventy-six patients with Sjögren's syndrome were divided into the following four groups: 1) CH group, CH was administered for 12 months; 2) PH group, PH was administered for 12 months; 3) CH-PH group, CH was administered for 6 months followed by PH for 6 months; 4) PH-CH group, PH was administered for 6 months followed by CH for 6 months. We measured the salivary flow rate and recorded the subjective symptoms in each group.Results: In each group, stimulated whole saliva (SWS) and unstimulated whole saliva (UWS) significantly increased after 3 months and 6 months, respectively, and subjective symptoms improved after 3 months. The incremental changes in both SWS and UWS did not differ significantly between the groups. The CH and PH groups both had digestive symptoms (32.3% and 32.1%, respectively) and hyperhidrosis (29.0% and 39.3%, respectively). We found no significant difference in salivary flow rate or subjective symptoms after the medication change. However, the frequencies of side effects in the CH-PH and PH-CH groups decreased significantly for both digestive symptoms (9.7% and 10.7%, respectively) and hyperhidrosis (25.8% and 14.3%, respectively).Conclusions: After changing the salivation-inducing drug, there was no significant difference in salivary function or subjective symptoms, while the frequency of side effects markedly decreased. These results suggest that changing the salivation-inducing drug effectively reduces side effects.

3 0 0 0 OA 口腔乾燥への対応

- 著者

- 山根 源之

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.358-362, 2003-03-31 (Released:2011-12-05)

3 0 0 0 OA 体育大学新入学生の睡眠の質に関連する要因

- 著者

- 添嶋 裕嗣 胸元 孝夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.628-637, 2018 (Released:2018-10-01)

- 参考文献数

- 31

目的 : 体育大学新入学生の入学直後の睡眠の質を評価し, 主観的健康状態, 抑うつ, および健康関連QOLとの関連性を検討すること. 方法 : 対象は体育大学新入学生336名 (男子247名, 女子89名). 入学翌日に睡眠調査票PSQI, 健康チェック票THI, 抑うつ質問票BDI-Ⅱ, および健康関連QOL尺度SF-36に回答してもらった. 統計解析は, まず, PSQIスコアと他の質問票スコアの相関係数を求め, 次に, 有意の相関を認めた項目と所属クラブ (個人または団体競技) を説明変数, PSQI global clinical scoreを目的変数として, ステップワイズ法による重回帰分析を男女別に行った. 結果 : 睡眠の質を予測する因子として, 男子ではTHI下位尺度の抑うつ性と生活不規則性が, 女子ではSF-36下位尺度の全体的健康感が採択された. 結論 : 体育大学新入学生の入学直後の睡眠の質は, 男子では抑うつを含む主観的健康状態と, 女子では健康関連QOLと関連している可能性がある.

3 0 0 0 OA 植物 奇跡の化学工場

- 著者

- 士反 伸和

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.9, pp.922_1, 2018 (Released:2018-09-01)

3 0 0 0 OA 対話スキル習得のために学校放送番組を活用した教育実践と評価

- 著者

- 藤木 謙壮 小林 祐紀 中川 一史

- 出版者

- 日本デジタル教科書学会

- 雑誌

- 日本デジタル教科書学会発表予稿集 日本デジタル教科書学会第7回年次大会 (ISSN:24326127)

- 巻号頁・発行日

- pp.47-48, 2018 (Released:2018-10-03)

- 参考文献数

- 3

本研究の目的は,対話スキルの習得を目指し,学校放送番組を活用して継続的に行う教育実践を考案し,評価することである。公立小学校6年生1学級(14名)を対象に,朝学習(20分)において,NHK for Schoolの学校放送番組「Q~子どものための哲学~」を用いた授業を全7回実施した。授業初回・最終回終了後に質問紙調査を行い,Wilcoxonの符号付順位検定を実施した。結果,複数の質問項目において有意差が認められ,意識の変化が確認できた。要因として,全回同様の学習展開によって児童が見通しを持てたこと,自己対話シートの活用によって対話の心理的負担が軽減したこと,番組の内容や構成によって児童の興味・関心が高められたこと等が考えられた。

3 0 0 0 弘化四年(1847年)越後高田の地震における年月日の取り違え

- 著者

- 加納 靖之

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.41-47, 2016 (Released:2017-01-07)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

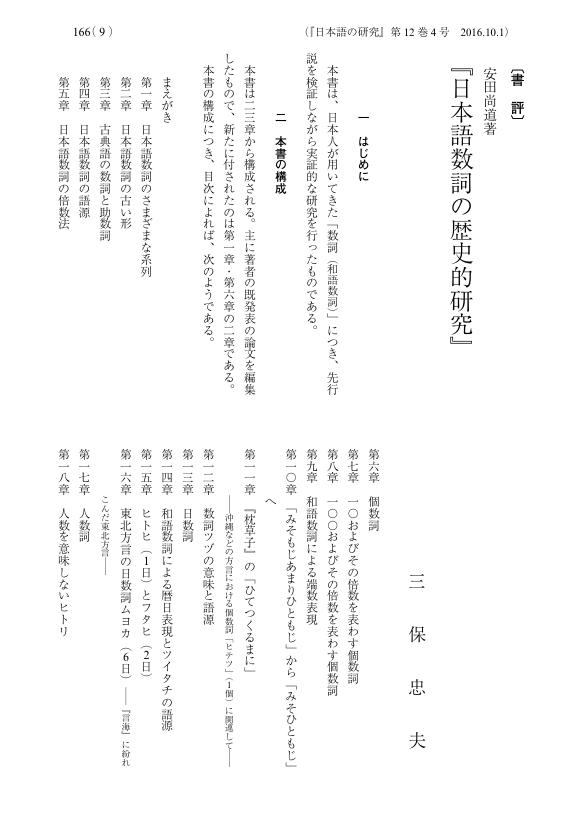

3 0 0 0 OA 安田尚道著『日本語数詞の歴史的研究』

- 著者

- 三保 忠夫

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.166-159, 2016-10-01 (Released:2017-04-03)

3 0 0 0 OA 学齢期の高機能自閉症スペクトラム障害児に対する社会性の支援に関する研究動向

- 著者

- 藤野 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.63-72, 2013 (Released:2015-02-18)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 3

学齢期の高機能自閉症スペクトラム障害児への社会性の支援に関する研究動向を展望し、今後の課題を検討した。初期の研究でのおもな介入法は、会話や他者との関わり方など、コミュニケーションスキルを標的とするSSTに基づいていた。表情理解などの非言語的コミュニケーションや心の理論などの社会的認知の視点がそれに加わり、近年では抑うつや不安などの情動面の問題への認知行動論的なアプローチも導入されている。ほとんどの研究で効果が報告されているが、介入の標的や方法、研究デザインやアウトカム測度などが多様で、特定の介入法の効果に関して一般化できるだけの確実なエビデンスはない。介入プログラムのマニュアル化とコミュニティでの実践に基づくRCTによる効果検証は今後の課題であろう。その一方で、個人の生活史や社会的状況に密接に結びついた個別的な問題に対する形式的なスキル獲得を目指したアプローチの有効性と限界についても議論する必要がある。

- 著者

- 齋 麻子

- 出版者

- 国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校

- 雑誌

- 八戸工業高等専門学校紀要 (ISSN:03854124)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.21-25, 2018 (Released:2018-10-23)

- 著者

- Adriana Meri Mestrimer Felipe Vinicius Pires Rincão Fabrício José Benati Rosa Elisa Carvalho Linhares Karen Janaina Galina Cleyton Eduardo Mendes de Toledo Gisely Cristiny Lopes João Carlos Palazzo de Mello Carlos Nozawa

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.1092-1095, 2006 (Released:2006-06-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 22 60

Crude extract (CE) and aqueous (AqF) and ethyl acetate (EtOAcF) fractions of Guazuma ulmifolia LAM., Sterculiaceae and the corresponding AqF, EtOAcF of Stryphnodendron adstringens (MART.) COVILLE, Leguminosae were tested for their antiviral activity against poliovirus 1 (P-1) and bovine herpesvirus 1 (BHV-1) in HEp-2 cultured cells. The antiviral activity was monitored by plaque assay and immunofluorescence assay (IFA) under virucidal and therapeutic protocols. The therapeutic protocol demonstrated statistically significant positive results with both plants and for both virus strains. The highest percentages of viral inhibition were found for G. ulmifolia EtOAcF which inhibited BHV-1 and P-1 replication by 100% and 99%, respectively (p<0.05, Student's t-test). For S. adstringens, AqF was the most efficient, inhibiting BHV-1 and P-1 by 97% and 93%, respectively (p<0.05). In the virucidal protocol, G. ulmifolia CE inhibited the replication of BHV-1 and P-1 by 60% and 26%, respectively (p<0.05), while, for S. adstringens, inhibition of 62% (p<0.05) was demonstrated only with EtOAcF for P-1. IFA demonstrated that the greatest reduction in fluorescent cell number occurred with G. ulmifolia, under the therapeutic protocol for both virus strains. However, AqF and EtOAcF of S. adstringens were most efficient with the virucidal protocol for P-1. In conclusion, we demonstrated that G. ulmifolia and S. adstringens inhibited BHV-1 and P-1 replication, as well as, blocked the synthesis of viral antigens in infected cell cultures.

3 0 0 0 OA 「象徴」概念は「合理的」に埋葬されうるか? : 新潟県佐渡郡の貉(むじな)信仰から

- 著者

- 梅屋 潔

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.342-365, 1995 (Released:2018-03-27)

新潟県佐渡島の人々の間では,ムジナ(貉(ムジナ))ないしトンチボ(頓智坊)と呼ばれる動物がしばしば話題に上る。この動物は動物でありながら神であり,ときに人間にも変身する存在として知られている。ところが,注意深くこの概念を巡る語りをみてみると,その意味が極めて同定し難いことがわかる。われわれからみると明らかに異質な存在が,同じものであるかのように「あたりまえ」のものとして語られるのである。本稿の目的は,そのムジナについての語りの分析を通じて,従来人類学者が「象徴」という概念を用いる衝動に駆られるとき,いったいなにが起きているのか,また,語りの中でそのような概念の果たしている役割は何か,という問いに答えようとするものである。「あたりまえ」と考えられていることを相対化し,考察するために,従来の中間的話体に加えて,テキストの微視的な分析を行うことにより,われわれ,そしてかれらの中で起こっているコンテキストのくむかえや矛盾の無視などが明らかにされる。

3 0 0 0 OA 乳児を持つ母親の孤独感と社会との関連について

- 著者

- 馬場 千恵 村山 洋史 田口 敦子 村嶋 幸代

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.12, pp.727-737, 2013 (Released:2014-01-15)

- 参考文献数

- 33

目的 社会とのつながりの欠如から孤独感を持ちやすい状況にある育児中の母親へ効果的な支援を行うため,ソーシャルネットワーク(接触頻度)とソーシャルサポートの状況を把握し,それらと孤独感との関連を明らかにする。方法 2008年 8~11月に,東京都 A 区の 4 つの保健センターで行われた 3~4 か月児健康診査に来所した母親978人を対象に,無記名自記式質問紙を配布した。調査項目は,改訂版 UCLA 孤独感尺度,母親と子どもの基本属性,育児環境,夫(パートナー)•実父母•ママ友達•友人の有無,およびそれらとのソーシャルネットワーク(接触頻度)とソーシャルサポートであった。接触頻度は,直接会うこととそれ以外に分けて測定した。分析は,まず,孤独感尺度を従属変数とし,夫(パートナー)•実父母•ママ友達•友人の有無を独立変数とした重回帰分析を行った。次に,孤独感と夫(パートナー)•実父母•ママ友達•友人との接触頻度とソーシャルサポートとの関連を検討するため,孤独感得点を従属変数とした重回帰分析を行った。接触相手やサポート提供者等がなく欠損値があった者は分析から除外されたが,ママ友達がいない者の分析は追加し,副解析として重回帰分析を行った。結果 配布した963票のうち432票を回収し,417票を有効回答とした(有効回答率43.3%)。母親の孤独感の平均得点は34.4±9.0点であった。重回帰分析の結果,ママ友達および友人がいない者ほど,孤独感得点が高かった。すべての接触相手•サポート提供者がいる者(ママ友達もいる者)は,夫(パートナー)との会話時間が長いほど,ママ友達,友人との会う頻度が少ないほど,また,実父母やママ友達,友人からのソーシャルサポートが低いほど,孤独感得点が高かった。一方,ママ友達以外の接触相手•サポート提供者がいる者(ママ友達がいない者)では,孤独感得点と接触頻度,ソーシャルサポートとの関連はなく,対人態度や母親意識が関連していた。結論 母親の孤独感の予防•軽減には,ママ友達や友人の有無,実父母•ママ友達•友人との関係,対人態度,母親意識等をアセスメントし,その上で,母親役割の肯定感を高められるような介入や,ママ友達•友人と直接会う機会および実父母•ママ友達•友人からソーシャルサポートを得られるような働きかけを行うことが重要であると考えられた。

3 0 0 0 OA 福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究の現状と将来展望

- 著者

- 石原 孟

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー (ISSN:03876217)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.553-556, 2012 (Released:2014-12-26)

3 0 0 0 OA 脂質キュービック相法を用いた膜タンパク質の結晶化

- 著者

- 熊崎 薫 濡木 理 石谷 隆一郎

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.230-235, 2014-08-31 (Released:2014-09-03)

- 参考文献数

- 15

Structural determination of membrane proteins is a key step to understand the molecular mechanisms of the membrane proteins. Lipidic cubic phase (LCP) crystallization is a technique to crystallize the membrane proteins in lipid environment and one of the effective approaches for the membrane protein crystallization. In this article, we describe the overview of crystallization of the membrane proteins in LCP, including the basic principles and procedures of LCP crystallization.

- 著者

- 杉山 高志 矢守 克也

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.si4-6, (Released:2018-06-26)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 8

本研究では,東日本大震災の発生以降,日本社会が直面する最大の防災課題として位置づけられた津波からの避難行動を研究対象として,以下のことを示した。まず,避難訓練を支援するために開発したスマートフォンアプリ「逃げトレ」について紹介した。次に,「逃げトレ」が,避難行動の分析・改善の鍵を握る人間系(避難行動)と自然系(津波挙動)との相互関係を,実際に避難する当事者に対して可視化するためのインタラクション表現ツールであることを示した。その上で,「逃げトレ」の効果性,とりわけ,これまでの避難対策や手法―たとえば,ハザードマップや従来型の集団一斉訓練など―に対する優位性を,「コミットメント」(特定のシナリオを絶対視し,そこに没入する傾向性)と「コンティンジェンシー」(それを相対視し,そこから離脱する傾向性)を鍵概念として明らかにした。最後に,人間科学と自然科学の性質のちがいにも言及しながら,「逃げトレ」が担保する「コミットメント」と「コンティンジェンシー」の相乗作用は,「想定外」に対する対応原理としても重要であることを指摘した。

3 0 0 0 OA 城下町都市における堀の再生に関する研究

- 著者

- 松浦 健治郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.920-925, 2015-10-25 (Released:2015-11-05)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

本研究では、城下町都市を対象として、堀の再生の現状を分析した上で、堀の再生手法・方法を明らかにすることを目的とする。明らかとなったのは、第1に、全体の1/4の都市で堀の再生が行われており、堀を再生することにより、城下町の風情が増し、市民の憩いの場となること、第2に、内側に城郭のある堀で復原や復元の再生が行われている事例が多いこと、第3に、段階的整備(平面的)・段階的整備(断面的)・他の遺構と一体的に再生・公共施設整備と連動して再生・堀の連続性を確保・既存の堀とは別に堀を再生・堀跡の線形表示という7つの再生方法があること、である。