6 0 0 0 新興科学の旗のもとに

- 出版者

- 新興科學社

- 巻号頁・発行日

- vol.1(1), no.1, 1928-10

6 0 0 0 OA 若年健常女性における腓骨筋筋力強化トレーニング方法の筋電図学的分析

- 著者

- 谷澤 真 増田 陽子 飛永 敬志 宮崎 千枝子 齊藤 孝道 村田 健児 大関 覚

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.785-788, 2014 (Released:2014-10-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

〔目的〕筋活動量の観点から効果的な腓骨筋トレーニング方法を明らかにすること.〔対象〕健常成人女性44名88足とした.〔方法〕表面筋電図を用いて,セラバンドを用いた外返し抵抗運動(対照群),calf raise(calf raise群),立位による外反位での母趾球荷重運動(外反位母趾球荷重群)時の長腓骨筋の筋活動を計測し,これらの群間で比較した.〔結果〕長腓骨筋の筋活動量は外反位母趾球荷重群,calf raise群,対照群の順に高値を示し,すべての群間に有意差が認められた.〔結語〕立位による外反位での母趾球荷重運動はセラバンドを用いた外返し抵抗運動よりも効果的な腓骨筋トレーニング方法である.

6 0 0 0 OA 外国の最新発明 : 家庭向発明

6 0 0 0 OA 南アルプス仙丈ヶ岳・薮沢の最終氷期の氷河作用と堆積段丘

- 著者

- 神澤 公男 平川 一臣

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.124-136, 2000-02-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 4 8

南アルプス・仙丈ヶ岳緬の薮沢では,氷河地形と鞭物薩づけば最終糊の三っの異なる氷河前進期ないしは停滞期が認められた.氷河は最も古い薮沢1期に,最前進し,その末端高度はおよそ標高2,250m. であった.薮沢II期の氷河は標高2,550m付近まで再前進した.薮沢皿期の氷河の末端高度は標高2,890mで,カール内に留まった.i薮沢1期は最終氷期の初期~中期を,薮沢II期,i薮沢皿期は後期を不すと考えられる. 泥質の厚い薮沢礫層の堆積は,完新世初頭頃,急激に生じた.その形成は氷河作用とは無関係で,山岳永久凍土の融解に関連した山地崩壊による可能性がある.

- 著者

- 澤 幸祐

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.213-214, 2022-03-31 (Released:2022-06-17)

6 0 0 0 OA マルクスの"筆跡"の研究 ―君の悪筆に再びお目にかかれて非常に嬉しかった―

- 著者

- Gemkow Heinrich 尼寺 義弘

- 雑誌

- 阪南論集 社会科学編 = Bulletin of Hannan University Social science

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.119-126, 1986-03

6 0 0 0 OA 深層学習技術を用いたクライオ電子顕微鏡データに潜むタンパク質運動性情報の抽出

- 著者

- 松本 篤幸 寺山 慧 奥野 恭史

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.193-197, 2022 (Released:2022-07-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

タンパク質機能を理解する上で,その動的振る舞いを知ることは極めて重要である.我々は近年発展目覚ましいクライオ電子顕微鏡単粒子解析によって得られる3次元密度マップから,深層学習技術を利用して直接的に運動性の情報を抽出する手法DEFMapを開発した.本稿ではその概説と構造生物学への展開について紹介する.

6 0 0 0 OA JR気仙沼線BRTをめぐる現状について-気仙沼線の復旧のあり方を考察する

- 著者

- 後藤 智春

- 出版者

- 交通権学会

- 雑誌

- 交通権 (ISSN:09125744)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.31, pp.51-63, 2014 (Released:2017-04-10)

- 著者

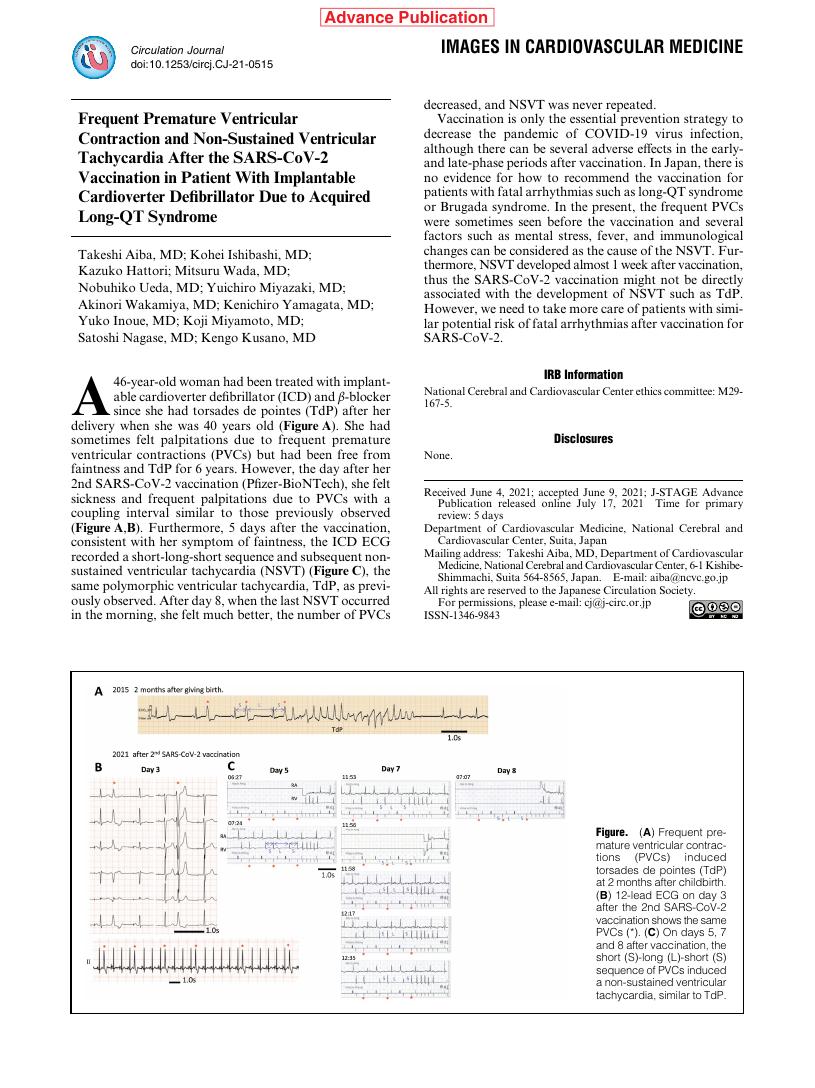

- Takeshi Aiba Kohei Ishibashi Kazuko Hattori Mitsuru Wada Nobuhiko Ueda Yuichiro Miyazaki Akinori Wakamiya Kenichiro Yamagata Yuko Inoue Koji Miyamoto Satoshi Nagase Kengo Kusano

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0515, (Released:2021-07-17)

- 被引用文献数

- 6

6 0 0 0 OA 保育供給主体の多元化と公務員保育士 ―公共セクターから見るジェンダー平等政策の陥穽―

- 著者

- 萩原 久美子

- 出版者

- 社会政策学会

- 雑誌

- 社会政策 (ISSN:18831850)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.62-78, 2017-03-10 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

福祉国家の展開過程において公共セクターは女性をよりよい雇用へと結びつけ,ジェンダー平等を促進する役割を果たしてきた。しかし,緊縮財政政策と世界的な景気後退によって女性の多い社会サービス分野の再編が進んでおり,公共セクターとジェンダー平等との関係は変化しようとしている。本稿では供給主体の多元化と市場化政策によって再編された日本の保育分野に着目し,公共セクターが政策実行者としても雇用者としてもケアワークの労働力編成に対するジェンダー変革的機能を弱化させ,ジェンダー不平等を拡大させていると主張する。第一に,保育士の社会的経済的評価の低下は2000年代以降に顕在化したものであり,公共セクターの保育サービス供給を縮小させる過程で公務員保育士の集団的交渉力を弱化させつつ保育士をコストとして削減対象としていったことを論じる。第二に,大阪市の保育士給料表を事例として公共セクターが積極的にジェンダー格差を拡大していったことを明らかにする。

6 0 0 0 OA 疑似科学問題を通して見る科学リテラシーと批判的思考の関係

- 著者

- 眞嶋 良全

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.22-38, 2012 (Released:2013-12-27)

- 参考文献数

- 103

- 被引用文献数

- 3

現代は科学技術が高度に発達し,科学技術の成果が広く応用されることで社会の発展が進むと同時に,科学技術の高度かつ専門的な細分化に伴って,特定の領域の専門家以外の公衆(他分野の科学者も含む)の理解が追いつかなくなっている.さらには,従来のように科学が真理の探究のみを目標としていた時代と異なり,価値判断や政策的意思決定などをも含む,科学だけでは解決できないが,一方で科学とは切り離せないような問題,あるいは“科学に問うことはできるが,科学だけでは答えられない”(トランスサイエンス)問題が生じている(小林, 2007; Weinberg, 1972).このような状況の中で,科学と社会とを繋ぐ科学技術コミュニケーションの重要性が指摘されるだけでなく,学校教育,あるいは生涯教育としての科学リテラシーの重要性も認識されるようになっている.リテラシーは,元来,言語による読み書き能力を指す言葉であるが,近年は,情報一般の活用力を指す情報リテラシー,健康や医療の面での情報活用力とそれに基づいた意思決定の能力を指すヘルスリテラシー,科学の成果とその方法論を理解し,批判的に評価する能力を指す科学リテラシーなどさまざまな能力を指す言葉として用いられている.科学リテラシーをどのように定義するか,あるいはどこからどこまでを科学リテラシーの範囲とするかについては未だに議論があるが1),いずれの定義においても,科学の諸分野における基本概念や科学の方法論を理解することと,科学的な主張を批判的に評価するためのスキルを獲得することが重視されている(川本・中山・西條, 2008; National Research Council,1996; OECD, 2007a).

6 0 0 0 OA 根室場所におけるアイヌの命名規則と幕府の同化政策

6 0 0 0 OA 難聴患者における認知機能評価

- 著者

- 岡野 高之 大森 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.5, pp.715-723, 2021-05-20 (Released:2021-06-02)

- 参考文献数

- 59

超高齢社会を迎えた日本では介護予防プログラムとして認知症予防が挙げられており, 介入方法の探索や有効性の検証が社会的急務となっている. 難聴と認知症の関連は以前から調査が行われており, Livingston らによるメタアナリシスでは, 中年期の難聴をほかの8つの因子とともに認知症のリスク因子として挙げている. 今後難聴に対する早期介入による認知症の予防効果の評価が待望されている. 本稿では補聴器装用による認知機能への影響を検討した従来の報告の概要をまとめるとともに, 臨床研究を行う上で特に臨床試験デザイン, 難聴や介入する対象の定義,用いる認知機能評価尺度の問題点について示した. また難聴の存在が認知機能評価の結果に与える影響を現在頻用される評価尺度の特徴とともに解説し, 今後行われるべき補聴器装用等の介入による認知症予防効果の検証の際に想定される留意点を述べた. さらに認知症に伴う聴覚や音声の変化についても記載した. 最後に聴覚や音声に依存しない認知機能評価について従来の報告と著者らの開発した ReaCT Kyoto について紹介した. 今後 ReaCT Kyoto を検者の技量や習熟度に依存しない認知機能の評価方法として活用し, 難聴者を含めた簡便な認知症患者のスクリーニング方法の一つになることが期待される.

6 0 0 0 もりおか物語

- 著者

- 盛岡の歴史を語る会 企画

- 出版者

- 熊谷印刷出版部

- 巻号頁・発行日

- vol.10 (安倍館・前九年かいわい), 1979

6 0 0 0 飛行機設計論

- 著者

- 山名正夫, 中口博 共著

- 出版者

- 養賢堂

- 巻号頁・発行日

- 1968

6 0 0 0 OA 人間ドックの甲状腺超音波健診で検出された腫瘤性病変の検討

- 著者

- 牛島 千衣 岡村 建 中埜 杏奈 武田 あゆみ 緒方 徹 今村 明秀 望月 直美 山永 義之

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.691-700, 2022 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 28

目的:健診における甲状腺超音波検査(ultrasonography: US)の成績,特に腫瘤性病変の特徴を検討した.方法:2018年4月1日から1年間にUSを実施した未治療の5,714例(女性3,971例,男性1,743例,平均年齢51.3±10.5歳)を対象とした.検出した腫瘤の最大径を計測,個数については単発と2個以上の多発に分類し,びまん性病変(腫大,不均質,粗雑など)の合併についても検討した.結果:2,333例(40.8%)に何らかの所見―充実性腫瘤1,551例(27.1%),嚢胞性病変1,002例(17.5%),びまん性病変467例(8.2%)―を認めた.二次検診の結果が判明した136例中,バセドウ病3例(0.1%),慢性甲状腺炎38例(0.7%),甲状腺乳頭癌9例(0.2%)であった.腫瘤性病変についてさらに検討すると,腫瘤径は対数正規分布を示し(p<0.0001),平均±2SDは6.8(3.2~14.6)mm,1,054例(68.0%)は単発,497例(32.0%)は多発性で,嚢胞性や腫大など随伴所見を527名に認めた.多発性または>20mmの腫瘤が高頻度に随伴所見を伴った.年齢とともに腫瘤が存在する頻度や多発する頻度が上昇し,その傾向は特に女性において顕著であったが,腫瘤の最大径は年代別差を認めなかった.結論:USにて27.1%の高頻度に充実性腫瘤を検出し,0.2%に乳頭癌を認めた.腫瘤の最大径は対数正規分布し,加齢とともに頻度と数は増すが増大傾向は認めず,環境や加齢に伴う非増殖性の変化である可能性が示唆された.20mm以上の腫瘤形成は約1.2%と高頻度ではなかった.

6 0 0 0 IR 一九五〇年代の在日朝鮮人政策と北朝鮮帰還事業--帰国運動の展開過程を軸に

- 著者

- 黒河 星子

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.3, pp.525-564, 2009-05

一九五九年二月一二日、岸信介内閣によって決定された在日朝鮮人の北朝鮮帰還事業の背景には、五年以上の検討期間があった。その間の日本赤十字社と日本政府の役割をめぐっては、研究者の間で意見の相違がある。本稿では、この課題を再検討することを目的として、在日朝鮮人の帰国運動の変遷とそれに伴う帰還計画の変更を論じる。五二年の主権回復後、日本政府の方針と在日朝鮮人運動との対立は激しく、在日朝鮮人政策は限界点に達しつつあった。そのなかで、五三年の朝鮮戦争休戦協定後に浮上した北朝鮮帰還問題は、この状況にひとつの打開策を提示する。一方、在日朝鮮人の帰国運動は、運動団体の再編等を経てその目的や規模を転換してゆく。その過程で生じた帰国運動側の要求との対立は、韓国との外交問題とともに、日本政府が帰還事業を実施する上で大きな障害となった。本稿では、これらの矛盾を乗り越えて岸内閣が閣議了解に至る過程を考察する。