2 0 0 0 OA 亜鉛酵素中の亜鉛の役割 モデル研究からのアプローチ

- 著者

- 木村 栄一

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.543-545, 1992-08-25 (Released:2009-05-25)

- 著者

- 水本 深喜 山根 律子

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.254-265, 2010-09-20 (Released:2017-07-27)

- 被引用文献数

- 7

本研究では,近年特に距離の近さを増しているとされる母娘関係に注目し,その距離が成人期へ移行しようとしている娘の自立や適応にどのように関わっているのかを明らかにする。これにあたり,大学生女子(n=173)とその母親(n=149)から質問紙調査により収集したペアデータを用い,青年期から成人期への移行期にある女性とその母親との距離にどのような特性があるのかを明らかにし,これらと女性の自立や適応との関連性を検討した。まず,母親との距離と精神的自立の各因子のプロフィールより,母娘関係を「密着型」,「依存型」,「母子関係疎型」,「自立型」に類型化した。次にこの類型を基に母親との距離がどのような場合に娘の自立や適応に促進的に働き,どのような場合に抑制的に働くのかを探った。その結果,母娘間距離には,遠近といった量的特性のみでなく,その関係性において娘が自己統制感を持つことができているかどうかという質的特性があり,これらが娘の自立や適応と関わっていることが明らかになった。さらに,この距離認知の母娘間におけるズレを検討した結果,このズレはその関係性における情緒的絆と関連して娘の自立や適応に影響を与える要因となるような個体差的側面と,自立に向けて関係性が変化していることを示す発達的側面を反映していると考えられ,自立の時期の親子関係を理解する手がかりとなり得ることが示唆された。

2 0 0 0 OA 母娘関係が娘のアイデンティティ形成と精神的健康に与える影響:母娘関係尺度の作成を通して

- 著者

- 赤木 真弓

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.114-124, 2018 (Released:2020-09-20)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 4

本研究では,大学生の女子を対象とし,母娘関係と娘のアイデンティティ形成,精神的健康との関連について検討した。母親と娘の関係性を多角的に検証するための尺度を作成し,その下位尺度を用いてクラスタ分析を行った結果,「反発群」「親密群」「自立群」「葛藤従属群」に類型化された。得られた類型について,分離と結合,および精神的健康の視点で分析した結果,「自立群」が健康な分離タイプ,「反発群」が不健康な分離タイプ,「親密群」が健康な結合タイプ,「葛藤従属群」が不健康な結合タイプとなった。さらに,アイデンティティ達成が高かったのは「親密群」と「自立群」で,どちらも母親からの押し付け,母親への劣等感が低かった。逆に,アイデンティティ達成が低かったのは「反発群」と「葛藤従属群」で,どちらも母親からの押し付け,母親への劣等感が高かった。以上のことから,娘のアイデンティティ形成および精神的健康にとって重要なのは,母親との分離か結合か,ということではなく,母親からの押し付けや母親への劣等感を感じない母娘関係であることがあきらかになった。

2 0 0 0 OA 東京奥多摩町・青梅街道の昭和前期における橋梁の進展に関する研究

- 著者

- 紅林 章央 前田 研一 伊東 孝

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.99-116, 2006-06-15 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 16

This study is made for demonstrating the construction projects about bridges on Ome-Street in Okutama Town in Tokyo. These can be classified into three periods. In the first period, from 4 to 10 years in Showa Era, the Civil Department of Tokyo Prefecture made the street wide. In the second, from 12 to 13 years in Showa Era, the waterworks bureau of Tokyo City built the street to transport the construction materials of the Ogouchi-Dam. In the third, from 31 to 32 years in Showa Era, the waterworks bureau of Tokyo Prefecture built the street in the areas which were under water by building the Ogouchi-Dam. In the first, six long-span bridges were all different, and short-span bridges were rainforced concrete arch bridges. In the second, three bridges were designed by Masayosi Kabashima, Jun Masuda, Katsutake Naruse, famous technicians of bridges. In the third, five arch bridges designed by Katsutake Naruse and Samon Honma were all different.

2 0 0 0 OA 4. 臨床薬理学からみた性差医学

- 著者

- 上野 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.165-169, 2006-05-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 OA チョークポイントリスクを考慮したエネルギーセキュリティ指標

- 著者

- 清水 裕 中野 冠

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.237-245, 2018-06-15 (Released:2018-06-15)

- 参考文献数

- 25

国産のエネルギー資源に乏しい日本は,海外の資源に頼らざるをえない.エネルギー・セキュリティの面で,産油国から原油や天然ガスを輸入する際のシーレーン上のチョークポイントリスクは,欧米各国に比べて大きくて重要であるが,これまで十分な考慮がされていない.本稿では,エネルギー多様性指標を使用した資源集中リスク,およびカントリーリスクに加えて,チョークポイントリスクを加味したリスク指標を提案する.従来,エネルギーセキュリティを国別に比較をする際には,それぞれ異なった単位の指標を統合化する必要があるが,この提案する指標は,各国が抱える上記の3 つのリスクを,直接的に比較することができる.また応用例として,資源輸入相手国をリスクの少ない国にシフトした場合のエネルギーセキュリティ度の変化を,簡便に定量評価することが可能である.

2 0 0 0 OA 「流域治水×グリーンインフラ」の実現に向けて ―課題の整理―

- 著者

- 瀧 健太郎

- 出版者

- 環境技術学会

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.190-194, 2022-07-20 (Released:2023-07-29)

2 0 0 0 OA 青年期後期における青年の親への態度・行動についての因子分析的研究

- 著者

- 小高 恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.333-342, 1998-09-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 16 1

The purpose of this study was to examine the factorial structure of adolescents' attitudes and behaviors towards their parents, and to suggest a framework for understanding a psychological weaning process. First, 379 male and 422 female undergraduate students were asked to answer questionnaires composed of 105 questions. These questions concerned parent-children relationships. Answers for all questions were analyzed with the factor analysis. Second, primary factor correlations were analyzed through secondary factor analysis. The results showed that the structure of adolescents' attitudes and behaviors towards their parents were composed of five primary factors (1. Favorable influence by their parents; 2. Confrontation with their parents; 3. Obedience to their parents; 4. Affectionate bond with their parents; and 5. Recognition of their parents as an independent single person). Were also found two secondary factors: 1. Affiliation orientation factor; and 2. Objective and independent orientation factors. Third, the author proposed a framework for understanding a psychological weaning process with these secondary factors.

2 0 0 0 OA 項目バンクによって広がるテスト開発の可能性

- 著者

- 伊東 祐郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.148, pp.57-71, 2011 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

最近の大規模テストでは,問題をコンピュータ上で提示し,受検者の反応によって瞬時に適切なものを出題する適応型テストが開発されるようになってきた。適応型テストの実用化には,事前に問題群が統計的数値に基づいて分類され整理されたテスト問題のデータベース,即ち,項目バンク(item bank)が不可欠である。項目バンクは,①蓄積機能:作成した項目を,コンピュータ内に蓄積し保存する機能,②抽出機能:出題の目的や評価しようとする領域に基づいて,必要な項目を検索し抽出する機能,③組み替え機能:項目困難度,項目弁別力などの条件によって抽出した項目群を,必要に応じて問題文を新たに組み合わせたり,選択肢の組み替えを行ったりする機能,④作成機能:蓄積・保管されている項目を,測定目的に応じて編集・加工・削除する機能等を有している。本稿では,項目バンク作成の背景となるテスト理論の諸概念について解説するとともに,実際の項目バンク開発の一例を紹介し,今後のテスト作成の在り方を探る。

2 0 0 0 OA 戦後70年目の「慰安婦」問題 ─何をどのように若い世代に伝えるのか

- 著者

- 小浜 正子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.5, pp.5_43-5_47, 2016-05-01 (Released:2016-09-02)

2 0 0 0 OA 埋蔵文化財における動植物標本の現状と課題

- 著者

- 山崎 健

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.5_36-5_39, 2015-05-01 (Released:2015-09-04)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 OA 海上保険における戦争危険の実際

- 著者

- 新谷 哲之介

- 出版者

- 公益財団法人 損害保険事業総合研究所

- 雑誌

- 損害保険研究 (ISSN:02876337)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.99-152, 2012-11-25 (Released:2020-04-19)

- 参考文献数

- 18

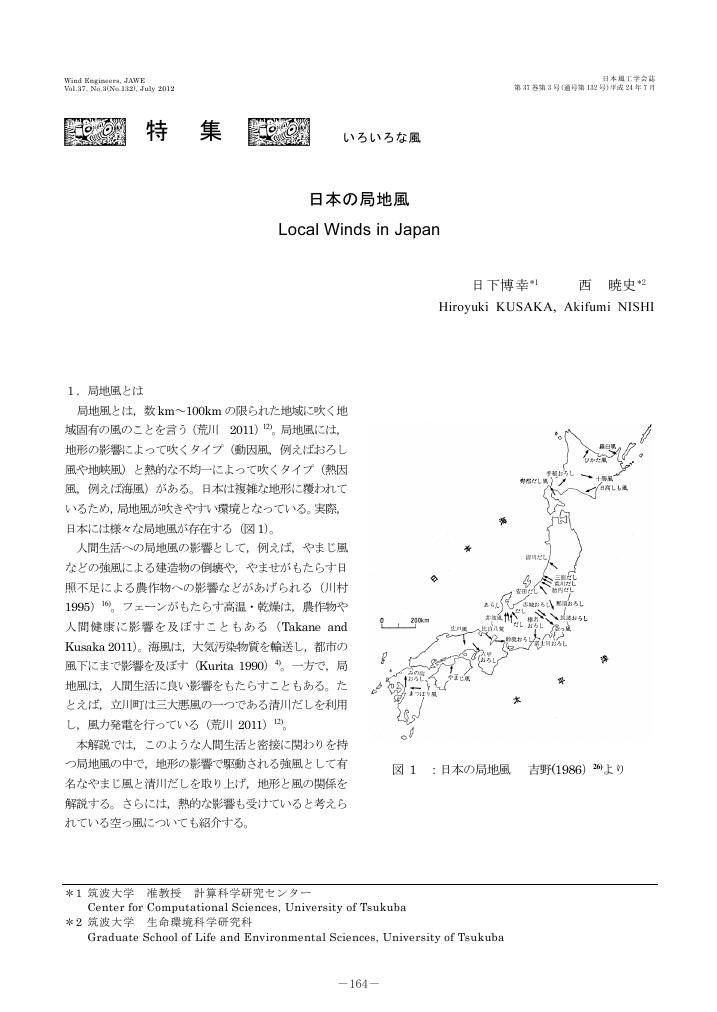

2 0 0 0 OA 日本の局地風

- 著者

- 日下 博幸 西 暁史

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.164-171, 2012 (Released:2013-03-20)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA Mongolian Wrestling (Bukh) and Ethnicity

- 著者

- Rikido Tomikawa

- 出版者

- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences

- 雑誌

- International Journal of Sport and Health Science (ISSN:13481509)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.Special_Issue_2006, pp.103-109, 2006 (Released:2008-01-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

Bukh is a Mongolian traditional sport, in which the wrestler's body represents a beast and a bird of prey, namely supernatural strength. This is recognized as a numinous embodiment or spiritual possession. In the meantime, the incarnation rite of Bukh also functions as that of the community of Nutag. The symbolism of Bukh, in this meaning, is realized in two ritual spaces, the Ovoo festival whose cultural background lies in Nutag and Naadam which is performed as a ceremony. Moreover, the combination between Ovoo and Naadam festivals and Bukh serves a function as a mechanism to sustain collective memories and identity, perpetuating the identity of the Mongolians.

- 著者

- 高野 信也 森川 敬之

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.249-256, 2009 (Released:2010-11-01)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

自律神経薬を鼻粘膜に負荷し、鼻粘膜微細血管構築の変化を自然光および NBI で観察した。(1)エピネフリン負荷で 13 例全例において平均 1.8 分で血管収縮が始まり、平均 4.4 分で血管拡張が始まった。(2)硫酸サルブタモール負荷で、アレルギーを認めない症例では反応を認めない。(3)硫酸サルブタモール負荷で、鼻汁型アレルギー症例の 25%で負荷後 5 分に血管拡張を認めた。(4)硫酸サルブタモール負荷で、鼻閉型アレルギー症例全例において平均 4.0 分で血管拡張が始まった。(5)鼻閉型アレルギー症例において、β-アドレナリン刺激剤はロイコトリエン等に対しては促進的に働き、鼻閉を出現させている可能性がある。(6)抗コリン薬負荷で、アレルギー性鼻炎症例の 85.7%で血管拡張を認めた。(7)アレルギー性鼻炎症例において、ムスカリン受容体での過剰反応が起きている可能性がある。

2 0 0 0 OA 平和教育実践における全天球パノラマVR教材の効果的な活用に関する検討

- 著者

- 瀬戸崎 典夫 佐藤 和紀

- 出版者

- 日本教育メディア学会

- 雑誌

- 教育メディア研究 (ISSN:13409352)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.15-24, 2017 (Released:2017-05-29)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 5

戦後70年以上が経過し,被爆体験証言者の高齢化にともなった継承者の減少は,喫緊の課題である。また,若い世代の関心を高めるような平和教育の方法について検討する必要がある。近年,教育現場への普及が推進されているタブレット端末を有効活用したアプリケーションを開発し,学習効果に関する実践的な知見を得ることは意義があると言えよう。そこで,本研究はタブレット型全天球パノラマVR教材を用いた自由な探索活動および,他者への学習内容の発信を取り入れた平和教育を実践し評価すること,さらにノートテイキングの有無を分析の要因として学習効果を検討し,本教材の有効活用についての知見を得ることを目的とした。授業実践による理解度テストの得点変移について分析した結果,知識獲得の観点において,本教材による自由探索的活動は,ノートテイキングと同等の効果が得られることが示された。また,主観評価の結果から,本教材の利用時にノートテイキングをすることで,学習内容に対する関心や意欲を喚起することが示された。

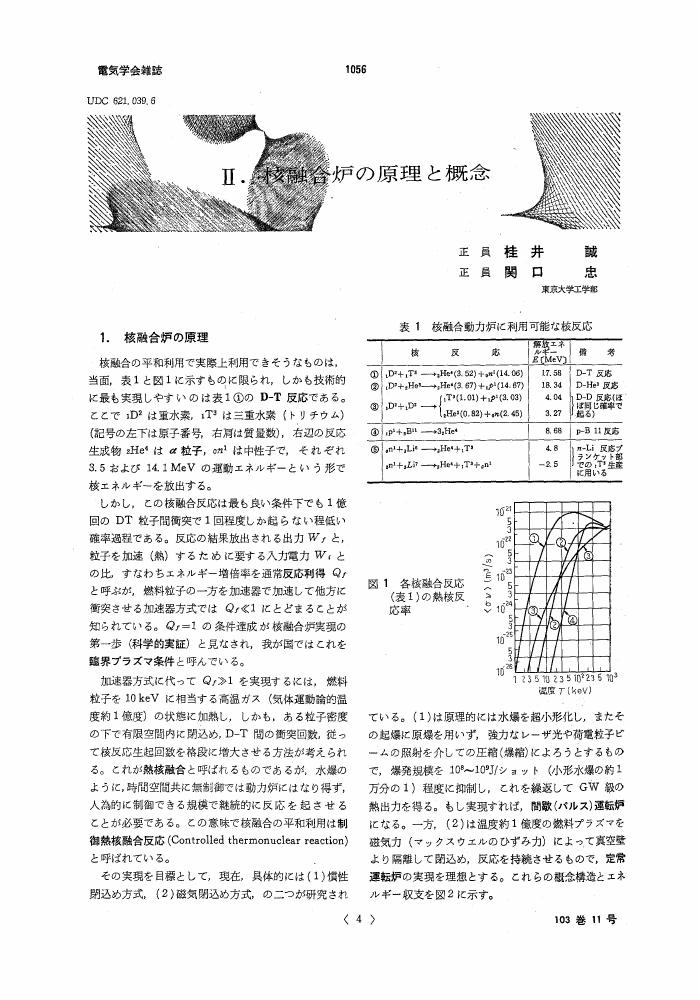

2 0 0 0 OA II. 核融合炉の原理と概念

- 著者

- 桂井 誠 関口 忠

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.11, pp.1056-1059, 1983-11-20 (Released:2008-04-17)

- 著者

- Koh ABE Shigehisa YANAGI Yoshifumi IMADSU Arisa SANO Hirotoshi IIBOSHI Hiroshi MUKAE Shigeru MATSUKURA

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.88-91, 2003 (Released:2006-03-27)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 6 7

A 19-year-old womanpresented with acute onset of cough and dyspnea. She started smoking two weeks before the appearance of symptoms. On admission, arterial blood gas analysis on room air breathing revealed PaO2 55 Torr. Chest roentgenogram and high resolution computed tomogramsshowedlocalized fine nodular shadows at the right lower lung field. Bronchoalveolar lavage fluid revealed a high eosinophil count. Eosinophil infiltration was also observed in transbronchial lung biopsy specimens. The final diagnosis was acute eosinophilic pneumonia (AEP). Although few reports have demonstrated diffuse fine nodular shadows in AEP, localized fine nodular shadows on chest roentgenogram and CT may some-times be the sign of AEP especially in the early phase of the clinical course.(Internal Medicine 42: 88-91, 2003)

2 0 0 0 OA 動物の大きさに応じた教材用の骨格標本作製法の検討

- 著者

- 鎌田 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物教育学会

- 雑誌

- 生物教育 (ISSN:0287119X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.76-81, 2009 (Released:2019-09-28)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

It is important for students to study the skeletal structure for understanding morphology, function, classification and development of vertebrate. However, almost all junior high schools have few skeletal specimens and there are few guides to make them for junior high school teachers. In this study, I tried to show the effective methods to make the skeletal specimens. Animals were classified into three groups of “small” (less than 500 g body weight), “medium” (between 500 g and 1.0 kg) and “large” (more than 1.0 kg) for convenience. The protease method (PM) and the detergent for pipe drainage method (DPDM) were applied to each group. Although PM was able to remove soft tissues within a short period (2-9 hours) in “large”, the bones tended to be deteriorated. It should be noted that the preparation of specimens with PM was difficult in “small”. However, ultimately, soft tissue could not be completely removed from “small” and “large” with DPDM. In consequence, it was suggested that PM was useful for “large”, whereas DPDM was suitable for “small”. For “medium”, the parallel method, in which the vertebral and extremities parts were treated with PM, and the costal and foot parts were treated with DPDM, was suitable.

2 0 0 0 OA 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について : 中央教育審議会 第一次答申

- 著者

- 中央教育審議会

- 出版者

- 日本教育情報学会

- 雑誌

- 教育情報研究 (ISSN:09126732)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.17-54, 1996-07-30 (Released:2017-05-31)