- 著者

- 六川 裕子

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, pp.171-186, 2014

Anatole France est considere comme l'auteur classique qui privilegie la clarte et la mesure. Certes, il se reclame frequemment des oeuvres classiques greco-romaines et les prend comme modele, mais cette etiquette de <<classique>> a la fin du XIXe siecle ne lui confere-t-elle pas une image assez anachronique et passeiste capable d'ecarter les lecteurs de ses oeuvres? En mettant l'accent sur son vif interet pour le folklore, nous pourrons preciser l'esthetique classique chez A. France. Le <<folklore>> comme etude sur la tradition populaire est ne dans le mouvement de la formation de l'identite nationale des pays europeens, au milieu du XVIIIe siecle. En France, l'etude folklorique a connu son age d'or vers les annees 1870-80. Avec le regionalisme et l'interet pour la culture autochtone, le folklore s'oppose a l'universalite des valeurs classiques, voire meme a la tradition academique et elitiste qui n'accorde de l'importance qu'a la culture greco-romaine et mediterraneenne. Outre ce caractere oppose a l'autorite classique, la recherche de l'origine et la nostalgie pour ce qui n'exite plus relient etroitement le folklore au romantisme. A. France consacre bon nombre de pages du Livre de mon ami ou de La Vie litteraire au sujet de l'etude folklorique, et ces textes temoignent de sa connaissance riche et precise sur ce domaine. De plus, it exploite cette connaissance pour rediger plusieurs textes de fiction. On peut voir dans ces textes une grande influence du romantisme qui n'a pas ete assez soulignee jusqu'ici. Neanmoins, cette tendance romantique n'est pas contradictoire au gout classique chez cet ecrivain. Son interet pour le folklore s'appuie sur les valeurs classiques. Le theme du folklore ne peut pas etre reduit au patriotisme ou au regionalisme etroits. Et son esthetique classique n'est pas traditionaliste, sclerosee, mais absorbe ce qui est anticlassique, et reconnait dans les ouvrages classiques et populaires une meme <<simplicite>>, qui semble sous-tendre la litterature francienne.

- 著者

- 目黒 萌絵 鈴木 亮

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.332, pp.92-95, 2010-07

──バンクーバー五輪、お疲れさまでした。五輪があったシーズンは、やはり特別ですか。 毎年、世界選手権があって、その積み重ねの上に五輪がありますが、五輪の年は合宿も増えますし特別な1年になりますね。今シーズンは昨年8月のニュージーランド大会で始まり、ずっといい手応えがありました。五輪直前の欧州遠征も順調で、いい調整ができていると感じていました。

1 0 0 0 IR ジュール・ルナールの『日記』について 第I報

- 著者

- 住谷 裕文

- 出版者

- 大阪教育大学

- 雑誌

- 大阪教育大学紀要. I, 人文科学 (ISSN:03893448)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.27-41, 2001-08

ジュール・ルナールの『日記』にかんしては臨川書店から刊行されたルナール全集の最終巻である第十六巻解説において拙論を記したが,なお意に満たぬところも多く,あらためて若干の問題点について検討を加えたい。今回はまず,『日記』を含めルナール文学の特質について翻訳全集刊行後まとめた小論を紹介し,ルナールの『日記』の持つ意味について新しい角度から考察する手がかりとしたい。(1) また彼の『日記』は現在プレイアッド版によって広く読まれているが,じつはこの版が拠っているアンリ・バシュラン編集のベルヌアール版ルナール全集の『日記』テキストは多くの削除・修正を受けていることが分かっており,この点の経緯は上記臨川書店刊行の邦訳全集で詳述したが,ここではそのいわば改竄の実態を具体的な例をあげ点検(2)したい。したがって本論考は1「ジュール・ルナールの文学-三つの辺境とその征服」という小論,および2「アンリ・バシュランによるルナールの『日記』原稿改竄」のふたつからなる。Le Journal de Jules Renard est sans conteste le maitre chef-d'Stvre de l'ecrivain nivernais, pourtant c'est egalement un ouvrage truffe de problemes, au sujet desquels nous voudrions discuter dans cette serie d'articles. Or nous desirons en premier lieu, remettre en question l'authenticite du texte de l'edition actuelle, qui est, selon nous, a tout le moins fort discutable. En effet, quoiqu'on ait pu envisager que le manuscrit de Renard avait ete entierement reduit en cendres, Leon Guichard qui faisait incontestablement autorite parmi les checheurs s'interessant a notre auteur, a retrouve par un jeu du plus parfait hasard une page manuscrite dudit journal (page qui est de nos jours conservee a la Bibliotheque Nationale de Paris), et en a compare minutieusement son texte avec celui de l'edition d'Henri Bachelin. Et ceci eut pour resultat de montrer que le texte de Bachelin presentait de nombreux suppressions, coquilles et modifications tout a fait arbitraires en regard de la version manuscrite. En outre, un autre chercheur ayant decouvert a son tour une nouvelle page du manuscrit d'origine, les constatations apres comparaison du texte de Bachelin, en furent en tous points pareilles. Notre article traitera donc de cette derniere decouverte, pour le moins fondamentale quant a l'histoire de la litterature francaise et tentera de reprendre en la precisant, l'analyse de ce chercheur. Nous voudrions, de surcroit, tendre vers une nouvelle approche du caractere de Jules Renard, surtout a travers son journal, et ce sous la thematisation de: Jules Renard et la conquete de ses trois marginalites.

1 0 0 0 OA [源氏物語] 54巻

- 著者

- [紫式部] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.30, 1600

- 著者

- 各務 奈緒子

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関西支部

- 雑誌

- 関西フランス語フランス文学

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.79-90, 2006

L'Etranger(1942) et La Femme adultere, une des nouvelles de L'Exil et le royaume(1957) ont une fin similaire dans le sens ou les heros s'unissent a la terre d'Algerie dans la nuit. Dans L'Etranger, la sonorite agressive du soleil entraine le meurtre de l'Arabe par Meursault avec le son reel du revolver, et le fait condamner a mort. Mais, a la fin, il a <<retrouve le calme>>. Il <<s'ouvr(e) (...) a la tendre indifference du monde>> sous les etoiles, l'union se faisant apres la rupture absolue d'avec les autres, aussi bien mentale que sur le plan de l'ideal. Dans La Femme adultere, l'heroine Janine va au fort dans le desert. La lumiere affaiblie, mais aussi sonore entraine l'envie du nomade. A la fin, elle <<s'ouvr(e)(...) a la nuit>> dans le silence. Apres cette union physique et sensuelle, elle doit revenir a son mari, devenu un "autre" incomprehensible, et a sa vie d'avant. 15 ans apres la publication de L'Etranger, les conditions politiques en Algerie ayant change, le monde de La Femme adultere est devenu plus reel et strict. Ayant echoue dans sa tentative de liaison avec les autres et la nature, Camus va, avec Le Premier homme, autobiographique mais inacheve, se retrouver lui-meme.

1 0 0 0 Asahi journal

1 0 0 0 OA 地域研究と日本研究所

- 著者

- ホール ロバート・ビー

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.97-100, 1949-03-31 (Released:2009-11-12)

1 0 0 0 OA 暦法新書 6巻首1巻

- 著者

- 鷲塚 靖 日巻 茂美 楠美 明男

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.150-152, 1986

昆虫類58種(台湾産15種,日本産43種),土壌動物,小動物17種(台湾産8種,日本産8種,台湾・日本産1種)に含まれるカリウム,カルシウム,マグネシウム,ナトリウムの含量について調査した。その結果,4元素の含量と分布は昆虫の食性や系統分類学上における顕著な有意差がみられず,土壌動物,小動物のそれらについても同様な結果になった。また,これらの4元素の生態系における移動と分布はリン,窒素のそれらと著しく異なっていた。

1 0 0 0 追想森口忠造

- 著者

- 森口忠造先生追想録刊行会編

- 出版者

- 森口忠造先生追想録刊行会

- 巻号頁・発行日

- 1989

本報告では、インドネシアのグヌンパルン国立公園を事例として、森林減少に直接的な影響を与える土地利用を特定し、国立公園管理の課題を明らかにする。まず、USGSから取得した1997年、2001年、2005年、2009年のLandsat TM/ ETM+および2013年のLandsat 8の衛星画像を用い、教師付き最尤法による土地被覆分類図を作成した。その結果、解析対象地域内の国立公園面積4,916 haのうち、森林消失面積は、2001~2005年に60 ha/年と最も大きく、2009~2013年は31 ha/年へと減速していた。国立公園外の3,175 haにおける森林消失に関しては、1997~2001年の19 ha/年が、2005~2009年に42 ha/へと増加したが、2009~2013年は4 ha/年と激減した。国立公園内外の1997年~2013年の土地被覆変化モデルを比較すると、森林がゴム林あるいは農地に変化した面積の比率は公園内の方が5%高かった。全体的な森林破壊の減速には、国立公園事務所による取り締まり強化の影響があると考えられるが、森林の農地転換にみる公園内外の相違は、公園外における適地の枯渇を示唆している。

- 著者

- 菅原 和孝

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.323-344, 2013

南部アフリカ狩猟採集民グイのもとでの30余年にわたる調査に基づいて、フィールドワークがどんな意味で直接経験であるのかを考える。出発点はゴッフマンの「直接的共在」である。ヨクナパトーファ譚と呼ばれるフォークナーの作品群は、独特な時間性を提起している点で、過去の出来事を素材にした民族誌を書くことに手がかりを与える。私が追求する民族誌記述の戦略は、口頭言語を身ぶりとして捉え、語りの表情を明らかにすることである。6つの談話分析の事例から以下の7点を語りの表情として抽出した。(1)親族呼称が間投詞として使用される際に、代替不可能な語の表情が際立つ。(2)共在の場にはグイに特有なハビトゥスと間身体性が滲透している。(3)語り手の身ぶりによって儀礼の本質を象徴する身体配列が現成する。(4)複数の語りの相互参照により現実の多面的な相貌が開示される。(5)語り手と調査者は、その相互間で、あるいはかれらと言及対象との間で、文脈に応じて変化する仲間性を投網しあう。(6)「話体」は、個々の語り手の修辞的な方策によってだけでなく、複数の語り手に跨がる相互行為の構造によっても規定される。それによって実存的な問題に身を処する人びとの一般的態度が照らされる。(7)語り手がある出来事を忘却していることを露呈するとき、その欠落の周囲に、事実の間の連結と記憶の相互的な補完とが浮かびあがる。以上の分析に基づき、民族誌と小説は人びとの生の形を描き出す点で共通しているが、世界との関わりにおいて大きな違いがあることを論じる。民族誌記述は、実在した談話の語り手(発話原点)との指標的な隣接性に基礎を置く。その隣接性を成り立たせる連結こそ、調査者と現地の人びととの直接的共在である。言い換えれば、民族誌の生命は、人びとの生の事実性がもつ、汲めども尽きない「豊かさ」に源をもつ。

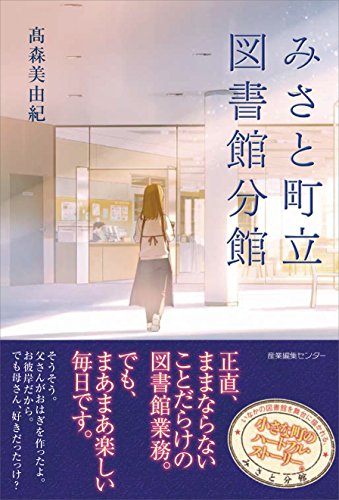

1 0 0 0 みさと町立図書館分館

1 0 0 0 腰椎椎間板ヘルニア術後筋力の推移

- 著者

- 青木 一治 木村 新吾 友田 淳雄 上原 徹 鈴木 信治

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, pp.197-197, 2003

【はじめに】腰椎椎間板ヘルニア(以下,HNP)患者の下肢の筋力低下は日常よく経験する。しかし,術後それらの筋力の回復過程に関する報告は少なく,そもそも筋力低下が回復するかどうか,どの程度の筋力低下なら実用段階まで回復の望みがあるのかなど,患者への説明に苦慮するのが現状であろう。今回,HNP患者の術後筋力回復経過を調査し,若干の知見を得たので報告する。【対象】手術目的で入院し,下肢筋力が徒手筋力テスト(以下,MMT)で4レベル以下であったHNP患者で,術後経過を観察できた35名(男30名,女5名)37肢,平均年齢40.7歳を対象とした。障害HNP高位はL4/5:25名,L5/S1:10名であった。HNPのタイプは,subligamentous extrusion(以下,SLE)10名,transligamentous extrusion(以下,TLE)17名,sequestered(以下,SEQ)8名であった。手術は全て顕微鏡下椎間板摘出術を行った。【方法】筋力測定は全てMMTで,各被験者につき同一検者が行い,前脛骨筋(以下,TA),長母指伸筋(以下,EHL),腓腹筋(以下,GC)および長母指屈筋(以下,FHL)の何れかに低下があるもので,術後筋力の推移をみた。追跡期間は最長6年で,平均11.1ヵ月であった。【結果】それぞれの筋で経過をみると,TAでは,3,4レベルのものは1ヵ月から6ヵ月の間に多くが回復していた。1,2レベルでは6ヵ月頃までには3,4レベルまで回復するが,その後5まで回復するものは少なかった。また,0の症例では1年経っても1レベルであったが,その後回復を始め,6年後には3レベルまで回復していた。EHLでも同様の傾向があり,1,2レベルのものは1年ほど経過を見ても3,4レベルの回復であった。GCでは,2レベルが境になっているようで,5まで回復するものと,大きな回復を見ないものがいた。FHLもGC同様の傾向であった。このように筋力の回復は,3,4レベルでは術後3ヵ月以内に回復するものが多いが,1,2レベルのものでは6ヵ月から1年の経過を要し,ある程度実用段階まで回復するが,長期間を要する。筋力の回復をHNPのタイプで比較すると,TA,EHLではSEQのもので著明な筋力低下を来しているものが多く,TLEでは0,1のものは予後が悪かった。一方GC,FHLはSEQでも術後の回復は良い傾向にあったが,GCの1,2レベルのものは筋力の回復をみないものもあった。【結語】術前の筋力と比較すると,何らかの回復をみたものが多かった。筋力の回復経過では,術前3レベル以上のものは数ヵ月で回復が期待できることが分かった。1,2レベルのものは,中には4,5レベルに回復するものもいるが,多くは4レベル未満の傾向が強く,完全な実用段階の回復ではなかった。

1 0 0 0 <b>長野県の家庭料理 おやつの特徴</b>

【目的】長野県の家庭料理の特徴を探ることを目的として、おやつについて分析した。本発表では、長野県各地で大切に作り継がれている多様なおやつについて報告する。<br />【方法】平成25~28年にかけて全県的な現地調査を実施した。調査方法は、主に聞き取り法で行い、可能な場合は、食材や料理、加工品の実物を撮影し、試食を行った。<br />【結果】長野県では、農作業など共同で行う仕事の合間や日常、お茶の時間を設けて(「お茶にする」という。「まあ、お茶でも一杯・・・」から始まる)、主に日本茶におやつ(お茶請けと呼ぶことが多い)を多種類準備して、みんなで楽しく共食・休息する習慣が現在も残っている。「からっ茶を出す」(お茶請けを出さない)と恥ずかしいという文化があり、季節の漬物や煮物、煮豆、粉もの、果物のお茶請けがつきものである。お茶は注ぎ足し、注ぎ足し、何杯もお客に召し上がっていただく。<br /> お茶請けとして地域の産物が生かされていた。漬物では、お葉漬には全県に分布する野沢菜漬をはじめ、地域の漬け菜も用いられており、その他、こしょう漬(信濃町)、すんき(木曽地方)など、他ではみられない加工法の漬物がある。以前に比べ作る量は減ったと話す人が多かったが、各種漬物が発達していた。粉ものでは、おやき(焼き餅)をはじめ、うすやき、にらせんべい、はりこしなど、煮豆では、ひたし豆、くらかけ豆、黒豆、紫花豆の煮豆、おなっとうなど、煮物ではかぼちゃのいとこ煮、大根引き、いなごの佃煮など、果物では、あんずのシロップ漬、かりんの砂糖漬、柚餅子、雲龍巻(柿巻)など、様々に工夫された季節を感じるお茶請けが、家族や近隣の人々、人寄せ(集まり)利用され、人々の交流を担っていた。

1 0 0 0 OA 佐久間中将三軍之兵ヲ率而栄城湾ヲ攻撃ス

1 0 0 0 OA ターボ動力工学 (その3)

- 著者

- 刑部 真弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.375-383, 2001-06-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 20

1 0 0 0 港北区史

- 著者

- 港北区郷土史編さん刊行委員会編

- 出版者

- 港北区郷土史編さん刊行委員会

- 巻号頁・発行日

- 1986

1 0 0 0 OA 歩行パターン学習ロボット

- 著者

- 銅谷 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.357-357, 1990-06-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 1