1 0 0 0 OA ヒロヘリアオイラガとヨコヅナサシガメの外来生物間相互作用

- 著者

- 中野 貴瑛 瀧本 岳

- 出版者

- 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲. ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.11-20, 2011-01-05

ヒロヘリアオイラガParasa lepidは庭木や街路樹にしばしば大量に発生する外来生物で,幼虫が毒棘を有することからも日本の侵略的外来種ワースト100に記載されている.ヨコヅナサシガメAgriosphodrus dohrniも外来生物であり,ヒロヘリアオイラガを捕食することが知られている.しかし,両者の関係は詳しく調べられていない.本研究では,ヨコヅナサシガメの存在がヒロヘリアオイラガの営繭数に与える影響を明らかにすることを目的とした.2009年の8月と10月に,千葉県内の4ヶ所の桜並木において,計355本のサクラを対象に,ヒロヘリアオイラガの当期繭数,ヒロヘリアオイラガの世代,ヨコヅナサシガメの有無を記録した.ヒロヘリアオイラガの当期繭数を応答変数として一般化線形混合モデルの当てはめを行った.赤池情報量基準に基づくモデル選択の結果,ヒロヘリアオイラガの世代とヨコヅナサシガメの有無,およびそれらの交互作用項を説明変数に含むモデルが,最適なモデルとして選ばれた.この結果から,ヨコヅナサシガメが木にいることは,その木のヒロヘリアオイラガの当期繭数を減らす効果があり,その効果は第2世代で特に強いことが分かった.ヒロヘリアオイラガの個体群動態に関する先行研究からは,第2世代成虫期から翌年第1世代繭期への個体群増加率が,成虫密度の増加に伴って上昇することが示唆されている.このことから,ヨコヅナサシガメの捕食によってヒロヘリアオイラガの第2世代の繭数が減少することは,翌年第1世代の発生量を抑制している可能性があると推測できる.また本研究が明らかにしたヒロヘリアオイラガとヨコヅナサシガメの外来生物間相互作用は,これらの外来生物対策には群集生態学的な視点が重要であることを示唆している.

1 0 0 0 IR 大震災モニュメントと記憶 : アルベルト・ブッリ《クレット(亀裂)》を巡って

- 著者

- 椎原 伸博 Nobuhiro Shiihara 高崎経済大学地域政策学部非常勤

- 出版者

- 高崎経済大学地域政策学会

- 雑誌

- 地域政策研究 = Studies of regional policy (ISSN:13443666)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.59-78, 2015-08-01

1 0 0 0 IR 川端康成研究 : 『伊豆の踊子』から『禽獣』まで

- 著者

- 藤本 正文

- 出版者

- 広島大学近代文学研究会

- 雑誌

- 近代文学試論 (ISSN:09109765)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.36-50, 1971-08-15

- 著者

- 飯嶋 一泰

- 出版者

- 日本独文学会

- 雑誌

- ドイツ文学 : Neue Beitrage zur Germanistik (ISSN:03872831)

- 巻号頁・発行日

- no.140, pp.172-175, 2010-03-25

1 0 0 0 OA 初級日本語学習者の長短母音の認識傾向と持続時間

- 著者

- 中川 道子 二村 年哉

- 出版者

- 北海道大学留学生センター

- 雑誌

- 北海道大学留学生センター紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.18-37, 2000-12

日本語学習者の漢字読みテストの誤答にみられた短音化と長音化の傾向が、学習者の聴覚的な音の長短の認識の違いに起因すると推測し、その確かな傾向を探るために2音節語の聞き取り調査を行った。その結果、長母音を短母音と聞く誤り(短母音化)には(1)前音節より後音節に起こりやすい、(2)前音節では拗音を含む長母音が短母音化しやすい、(3)前音節では平板アクセントに、後音節では頭高アクセントに起こりやすい、の傾向があった。短母音を長母音と聞く誤り(長母音化)には(1)前音節より後音節に起こりやすい、(2)「よ」音を含む音節は含まない音節より長母音化率が高い、(3)前音節ではアクセントによる差はあまりないが、後音節では頭高アクセントより平板アクセントに多い、の傾向が見られた。さらに、聞き取り調査に用いたテスト語の持続時間を測定し、前音節と後音節の持続時間の割合を調べたところ、この割合は学習者の誤聴傾向と高い関連性があった。よって前音節と後音節の持続時間の違いが母音の長短の認識のずれの一因となっていると考えられる。

1 0 0 0 デカルト全書簡集

- 著者

- [デカルト著] 山田弘明 [ほか] 訳

- 出版者

- 知泉書館

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 国立西洋美術館本館保存免震レトロフィット : 施工の計画と概要

- 著者

- 大木 典雄 望月 茂喜 伊藤 昭浩 阿部 文昭 小川 修 保坂 陽之助 秋山 稔 持田 泰秀

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.6, pp.19-22, 1998

- 被引用文献数

- 2 2

The seismic isolation retrofit of the main building of the National Museum of Western Art required excavating the foundation ground under the existent building and installing isolation devices beneath the existing footings. Before the installation of isolation devices, it was necessary to construct piles beneath the existing footings in order to support the weight of the building temporarily during excavation process. The piles were made of steel pipe segments, and were driven by oil jacks utilizing the weight of the building for reaction force. During the retrofitting process, the subsidence of the building supported by the piles were monitored and controlled to avoid causing damage to the superstructure.

1 0 0 0 OA 広田 照幸・宮寺 晃夫 著『教育システムと社会 その理論的検討』

- 著者

- 長谷川 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, pp.343-344, 2015 (Released:2016-05-18)

1 0 0 0 OA 日本のコモリグモ VII. ミズコモリグモ属

- 著者

- 田中 穂積

- 出版者

- 園田学園女子大学

- 雑誌

- 園田学園女子大学論文集 (ISSN:02862816)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.289-316, 1991-01-31

日本から得られたかActosa (ミズコモリグモ)属に含まれる10種の再記載を行なった。それらの種は以下のとおりである。Arctosa cinerea (タイリクミズコモリグモ), A. daisetsuzana (ダイセツコモリグモ), A. fujiii (フジイコモリグモ), A. hikosanesis(ヒコサンコモリグモ), A. depectinata (カガリビコモリグモ), A. laminala (ネッタイコモリグモ), A. kawabe (カワベコモリグモ), A. subamylacea (クロココモリグモ),A.ebicha(エビチャコモリグモ). A. niccensis (ニッコウコモリグモ).これら10種のうち,1種(A. niccensis)を除く9種について検索表をつけた。

1 0 0 0 2インチ3GB光磁気ディスクの物理フォーマットと諸特性

- 著者

- 日野 泰守 尾留川 正博 石橋 謙三 上田 英司 松本 年男 小山 理 西川 幸一郎 穂積 靖 芦沼 孝昭 藤井 英一

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. CPM, 電子部品・材料 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.328, pp.25-31, 2002-09-13

本講演では、赤レーザを用いた2インチ3GBディスクについて述べる。トラック間のレーザアニールによる磁壁移動検出方式(DWDD)と、極性を交互反転させたサンプルサーボ方式との組み合わせにより、現行DVDと同じ波長660nm、NA0.6の光学ヘッドを用いながら、実にその4倍の記録密度を実現した。ビット密度は80nm/bit、トラックピッチは540nmで面記録密度は 15Gbit/inch^2である。さらに新開発した1-bit分散アドレスにより、冗長度23%を達成、僅か2インチの小径でありながら、3GBの大容量、24Mbpsの高転送レートのディスクシステムを実現した。このディスクシステムをムービーカメラに用いることにより、ビットレート6MbpsのMPEG2圧縮動画が1時間以上記録できることとなる。

1 0 0 0 シリカガリラス-CaO間およびシリカガラス-MgO間の固体拡散

- 著者

- 北代 吉宏

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.34-45, 1968

By diffusion of solid states, pseudowollastonite, forsterite and cristobalite phases are identified.Then silica glass rod is used as silica component. The growth of cristobalite phase is observed, onthe contrary, silicate minerals do not develope according to the increase of diffusion time.<br> The growth of cristobalite depends on heating time, temperature and the kind of oxide component. Thelarger interaction between metallic atom and oxygen, the smaller growth of cristobalite is observed. CaO component promote cristobalitization, compared with MgO. Interaction of Ca-O is smaller than that of Mg-O, therefore diffusion rate of CaO component is larger than that of MgO. Formation of cristobalite depends on the rate of diffusion.

1 0 0 0 IR 紅藻イワカガリの観察と属内の位置〔英文〕

- 著者

- 斎藤 譲 栗山 信尋 南 基完

- 出版者

- 北海道大学水産学部 = FACULTY OF FISHERIES, HOKKAIDO UNIVERSITY

- 雑誌

- 北海道大学水産学部研究彙報 (ISSN:00183458)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.p329-334, 1987-11

- 被引用文献数

- 1

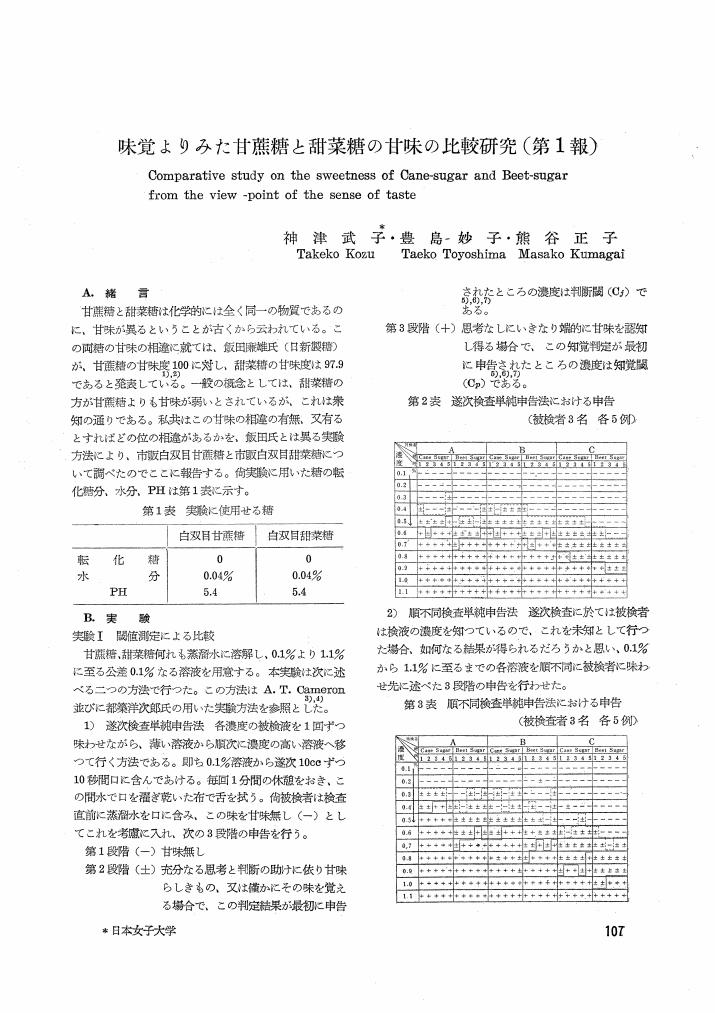

1 0 0 0 OA 味覚よりみた甘蔗糖と甜菜糖の甘味の比較研究 (第1報)

- 著者

- 神津 武子 豊島 妙子 熊谷 正子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.107-109, 1958-06-15 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- Yasue Kunio Department of Physics Kyoto University

- 出版者

- Published for the Research Institute for Fundamental Physics by Physical Society of Japan

- 雑誌

- Progress of Theoretical Physics (ISSN:0033068X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.p318-328, 1977-01

- 被引用文献数

- 12

Assuming that the space-time consists of elementary domains proposed by Yukawa, we attempt to extend the stochastic quantization procedures introduced by Nelson in the non-relativistic case to the relativistic one. In our view, the conventional Minkowski structure of space-time is to reflect the macroscopic property, so that it may be derived from our stochastic formulation as its continuum limit. The relativistic wave equation is set up to describe the behavior of successive inter-elementary-domain transitions of an excitation. It is found that the equation is of the Fock-Nambu-Feynman type.

1 0 0 0 OA ラクタム類のアルカリ性開環重合反応

- 著者

- 関口 燈

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.6, pp.577-597, 1967-06-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 63

- 被引用文献数

- 10

ラクタム類のアルカリ性重合反応の機構は,生長鎖のイミド性活性中心内のカルボニル基に対するラクタムアニオンの攻撃と,それによって生成する中間体イオンの中和反応(著者はこの両者をあわせて“加ラクタム分解反応”とよぶ)によって説明することができる。現在,この機構の大綱ないし基本的概念については多数の研究者の間の見解は一致しているが,その細部についてはまだかなりの不一致がみられ,とくにアルカリ金属イオンの関与の問題,反応中間体の構造,反応過程中における開環の時期などについては研究者間の解釈はかなり相違している。本稿においては,著者の既発表の文献を中心に未発表の実験結果を加えて総合的な見地から,著者が以前に提出した“加ラクタム分解機構”の問題をふたたびとりあげ,種々の実験事実から著者の見解を再確認した。すなわち,本反応はアルカリ金属イオンの関与によるイミド性カルボニル基の極性の強化にはじまり,同カルボニル基に対するラクタムアユオンの攻撃によるイミド性カルビノラートイオン中間体(未開環体)の生成を律速段階とし,このイオンとアミド基との間の水素交換による“中和反応”と,それについで起る分子内水素転位による開環反応とをあとにともなう一種の加溶媒分解反応である。このアルカリ性重合反応は現象的には重合反応であるが機構的には逐次付加による重縮合反応に準じ,とくに反応の各段階において単量体イオンを再生し,これが攻撃イオンである点において諸重合反応中でも特異な地位をしめることを示した。ラクタム類のアルカリ性重合反応の全過程は,環状アミド基(ラクタムのアミド基),イミド基(活性中心基),直鎖状アミド基(重合体のアミド基)の3種のカルボニル基に対する“加ラクタム分解機構”(アルカリ性接触反応)と“アミノ分解機構”(非接触反応)を主反応とする一連の反応機構によって説明することができる。本稿においてはこれらの機構を総合して提示し,これをも合反応って重における単量体,重合体間平衡ならびに重合体鎖間末端基平衡を説明した。アルコール系化合物を添加剤とするアルカリ性重合反応の研究から,アルコール性水酸基が間接開始剤としてラクタムと反応してエステルを与え,このエステルがさらに他のラクタムと反応してイミド性化合物を与えていることを示し,水酸基の酸性と開始能との間に関係のあることを指摘,二段重合法を用いて低級直鎖アルコールによるラクタム重合に成功した。最後に,トリエチルアルミニウムを助触媒とし,開始剤不在下でのラクタムのアルカリ性重合により,分子量数十万の高耐熱性,力学的性質優秀なポリカプロアミドの形成に成功し,この反応の機構を推定した。