1 0 0 0 OA 地域在住虚弱高齢者への運動介入による身体機能改善と精神心理面の関係

- 著者

- 新井 武志 大渕 修一 逸見 治 稲葉 康子 柴 喜崇 二見 俊郎

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.118-125, 2006-06-20

- 被引用文献数

- 9

本研究では,包括的高齢者運動トレーニング(以下CGT; Comprehensive Geriatric Training)に参加した地域在住虚弱高齢者の健康関連Quality of Life(以下HRQOL),うつ傾向,転倒に関する自己効力感を評価し,CGTによる身体機能改善効果との関連について検討した。対象は,CGTに参加した地域在住の虚弱高齢者20名(男性4名,女性16名,平均年齢74.6±7.2歳)であった。CGT開始前後に歩行能力やバランス機能などの身体機能測定に加えて,HRQOL (MOS Short-Form 36-Item Health Survey;以下SF-36),高齢者うつ評価(Geriatric Depression Scale簡易版;以下GDS),転倒に関する自己効力感(Falls Efficacy Scale;以下FES)を測定した。介入により有意に改善した身体機能の変化量とSF-36,GDS,FESとの相関関係について検討した。トレーニング後,参加者の身体機能は最大歩行速度,ファンクショナルリーチ,長座位体前屈,Timed Up and Goが有意に改善した(p<.01〜.05)。SF-36,GDS,FESの初回評価値とそれら身体機能の変化量との関係では,SF-36(心の健康)がファンクショナルリーチの変化量と有意な相関(r=0.53,p<.05,年齢調整後偏相関係数r=0.53,p<.05)を認めたのみで,GDS,FESはいずれにも有意な相関を認めなかった。今回CGTに参加した地域在住の虚弱高齢者において,身体機能の改善効果とうつ傾向や転倒に関する自己効力感の関連は認められなかった。適切な介入方法を用いることによって,HRQOLやうつ傾向,転倒に関する自己効力感の高・低にかかわらず高齢者の身体機能を向上させられる可能性が示唆された。

- 著者

- Sutan Sjahrir

- 出版者

- Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional

- 巻号頁・発行日

- 1982

1 0 0 0 OA 複合動詞論序説 : とれたて・生まれたて

1 0 0 0 OA 東日本大震災被災地仮設住宅における音楽セッションの提供

- 著者

- 山田 美代子 宮前 珠子 鈴木 達也 佐野 哲也

- 雑誌

- リハビリテーション科学ジャーナル = Journal of Rehabilitation Sciences Seirei Christopher University

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.49-55, 2014-03-31 (Released:2014-07-14)

東日本大震災に伴う津波により被災した岩手県T 村S 地区の仮設団地で,筆者らは震災一年後に「意味のある作業開発」を目的に活動を開始した.本稿は,その内の第4 回目の訪問時(2013年3 月)に行った音楽を中心とした文化的活動(以下,音楽セッションとする)の報告である.「ふる里」をテーマとし,参加者と筆者らが住む地域の共通する話題に沿って音楽セッションを行った結果,親和的な双方向のコミュニケーションが展開したので,その経過と結果及びアンケート結果について報告する. The project aiming at the development of meaningful activities began one year after the Great East Japan Earthquake in the temporary housing complex in the Iwate Prefecture, where survivors of the tsunami disaster have been staying. This article is a report of the activity whichwas undertaken at the fourth stage (March, 2013) of the project. The theme was set as “myhometown” and cultural activities which focused on music were performed in accordance withtopics common to the local community and that of the authors. As a result, a friendly nteractivecommunication developed. The process and the results of the sessions are introduced in thearticle.

1 0 0 0 OA 外来がん化学療法部門システムの追加導入と混合調製業務に寄与する因子の多変量解析

- 著者

- 池田 賢二 竹上 学 但馬 重俊 宮脇 康至 東 真樹子 八木 悠理子 亀川 秀樹 黒川 信夫

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.436-444, 2006-05-10 (Released:2007-11-09)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 3

Pharmaceutical support systems for anti-neoplastic drug preparation for chemotherapy in hospital information systems are in need of improvement. With this in mind we developed a new support system in collaboration with system engineers (SEs) in January 2005. In the presentation of our requirements for the support system to the SEs, the most important part of the development process, we proposed a development model based on an end-user prototype system. The model comprised a five-step design and development of the prototype system through end-user computing, evaluation of the prototype system through actual use, the introduction of a step to determine the exact task requirements, detailed discussions with the SEs, and installation. Among the functions of the prototype system were support functions for the input of prescriptions, inventory management and task data assessment and a print-out function for record sheets. This model produced excellent results for the upgrade whose express purpose was the introduction of an end-user computing step. Furthermore, to evaluate the preparation support system, time-determinative factors involved in the preparation were analyzed and compared using data collected in November 2004 and March 2005. In the evaluation, two pharmacists dispensed a total of 791 and 1003 admixtures for 341 and 426 injection prescriptions, respectively, and the average preparation times were 18.15 and 15.43 minutes/prescription, respectively. Multiple regression analysis revealed several time-determinative factors with correlation coefficients of 0.803 and 0.668. The significant time-determinative factors were the number of vials, ampoules, and bottles for admixtures and the properties of drugs dispensed. The new system has resulted in improved patient safety and operational efficiency.

1 0 0 0 IR タクソノミカルな視点で見る要介護予防運動の外延と内包

- 著者

- 鈴木 秀雄

- 出版者

- 関東学院大学人間環境学部人間環境学会

- 雑誌

- 関東学院大学人間環境学会紀要 (ISSN:13489070)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.1-16,

The purpose of this study is to clarify the denotation and connotation of a concept of"Therapeutic Exercise< in terms of a taxonomical point of view such as the cognitive,affective and psycho-motor domains. In this study Therapeutic Exercise is also discussedin terms of maintaining mobility and obviating the need for care. More over, a conceptualframework is discussed, within which important trials to establish a hierarchical order ofspecific exercises and instructions for Therapeutic Exercise. Therapeutic Exercise in thispaper is defined as an integral part of physical recreation as well as an essential domain oftherapeutic recreation.要介護予防運動指導者資格制度が導入され、既に660名を超す公認指導者が養成されている。日常の身体運動が容易に要介護予防運動になるというものではなく、意図的に計画された身体運動の実施により要介護予防ができるのであり、その視点から要介護予防運動指導特論が論じられている。概念の共有化には、その概念自体の外延と内包が曖昧であるほど、概念の特定化と焦点化が難しいのは当然である。本稿は、要介護予防運動指導特論の教育課程の内容を特定化し、健康を有する人へのプログラム提供と、既に課題を抱え可動性の維持に対する問題をかかえていたり要支援・要介護になっている人への自立支援プログラム提供という二焦点化を明確に捉え要介護予防運動、即ち、"療育、療法、治療的運動(therapeutic exercise セラピューティックエクササイズ 商標登録出願中)<の提供を快追求と癒しの両側面を持つ形態で進めていくことを意図するものである。

1 0 0 0 OA 地球化学的手法と数値解析を用いた下川鉱山坑内水の起源推定

- 著者

- 富山 眞吾 五十嵐 敏文 井伊 博行 髙野 日出男

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.132, no.5, pp.80-88, 2016-05-01 (Released:2016-05-14)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 6

The understanding of source and flow path of the groundwater provides important strategy for the environmental management of mines. Thus, groundwater samples from the shaft and level in the Shimokawa mine and the surrounding river water samples were taken and the stable isotopes of hydrogen and oxygen and water quality of the samples were analyzed. The results indicate that shallow groundwater starts mainly from mountain-sides and passes through rocks above ore bodies. The simulation of groundwater flow was also conducted. The distribution of velocity vector of the simulated result showed that down streamlines which flows more than 2×10-3 m per day from mountain-sides to the ore bodies were observed. By considering the altitudes of mountain-sides range from 300 to 550 m, these results correspond well with the altitudes estimated from δD and δ18O values of samples.

1 0 0 0 知的財産教育を構築する-情報化時代のコミュニケーション-

- 著者

- 世良清

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム2006論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.8, pp.253-258, 2006-08-26

1 0 0 0 OA 西南日本,阿武単成火山群中のアルカリ玄武岩のK-Ar年代

- 著者

- 宇都 浩三 小屋口 剛博

- 出版者

- 特定非営利活動法人日本火山学会

- 雑誌

- 火山. 第2集 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.263-267, 1987-10-15

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 藤 一郎 宇井 忠英

- 出版者

- 特定非営利活動法人日本火山学会

- 雑誌

- 火山. 第2集 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, 1979-07-01

- 著者

- Kasada R Ha Y Higuchi T Sakamoto K

- 出版者

- Nature Publishing Group

- 雑誌

- Scientific reports (ISSN:20452322)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.Nature Publishing Group, 2016-05-10

- 被引用文献数

- 19

模擬溶融デブリ中のホウ素の化学状態分布の解析に成功-福島第一原子力発電所の廃炉推進への貢献に期待-. 京都大学プレスリリース. 2016-05-17.

1 0 0 0 地方創生を支える創業ファイナンスに関する研究

本年度は、前年度からの実態把握をさらに進め、創業ファイナンスの全体像を捉えるとともに、資金制約などに関してより厳密な研究を進め、実務・政策インプリケーションを引き出すための準備を行った。実態把握に関しては、前年度に整備した創業企業データに関し、記述的な分析を包括的に行い、創業企業のタイプを整理した。そのうえで、資金調達に関する情報が得られる企業については調達の実態把握を進めた。資金調達に関する情報が得られない企業についてはより詳細な実態と資金調達に関する情報を得るため、企業向けアンケート調査とインターネット調査を実施して直接データを収集した。各調査の結果はサマリー論文としてとりまとめ、発表した。創業金融に関する研究としては、ベンチャー企業に対するアクセラレーター・ベンチャーキャピタルの役割、IPO市場の特徴と引受会社の選択や引受手数料の決定要因、創業企業の資本構成、収益性と成長性の関係、起業家の人的資本と資金調達の関係などに関して研究を行った。また、創業金融に関する分析の参考となる基礎研究として、日本の銀行市場の状況と金融システムの歴史的変遷、中小企業と銀行の関係、資金調達とイノベーションの関係、金融機関の人材管理、金融機関の効率性、昭和恐慌時の銀行破綻の実態、企業の投資行動、中小企業への政策的支援の意義、証券市場でのディスクロージャーやアナリストの役割などに関して研究を行った。これらの研究は論文・学会発表の形で発表した(「研究発表」欄参照)。2017年5月19日には、欧州・日本の研究者・実務家を招いた国際シンポジウム『アントレプレナーシップと経済活性化』を、関西大学経済政治研究所,関西学院大学産業研究所・イノベーション研究センター・経済学セミナーとともに共催し、起業家やスタートアップ企業の成長や育成のための課題を議論した(会場:関西学院大学大阪梅田キャンパス)。

- 著者

- 甲斐 逸生

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経パソコン (ISSN:02879506)

- 巻号頁・発行日

- no.377, pp.183-188, 2001-01-22

前編ではホームページの基本である「タグ」について学んだ。もちろん、タグのことは知らなくても、ホームページ作成ソフトを使えばきれいなページは作成できるし、手間も少ない。しかしタグの概念を理解しておくと、いざというときに応用が利くようになる。

1 0 0 0 OA 無斑紋サクラマス, Oncorhynchus masouの選抜交配

- 著者

- 木村 志津雄

- 出版者

- 日本水産増殖学会

- 雑誌

- 水産増殖 (ISSN:03714217)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.615-618, 1994-12-20 (Released:2010-03-09)

- 参考文献数

- 8

1987年北海道留萌管内暑寒別川水系サクラマスより得た約3, 000尾の孵化仔魚の中に, 28尾のパーマークおよび体側, 背部に黒点のない無斑紋魚を発見した。1988年に通常のサクラマス雌と無斑紋雄とを交配して得たF18, 000粒の受精卵は全て有斑魚となり無斑紋魚は出現せず, 無斑型は劣性であると推定された。1991年に得られたF2における斑紋発現は有斑から無斑魚まで多様な斑紋型が現れた。完全無斑紋魚の出現は0.7%と低率であった。無斑紋魚同士交配したF3における無斑紋サクラマスの出現率は, 76%と高率となった。無斑紋サクラマスは将来, 放流後の再捕試験などに役立つと考えられる。

1 0 0 0 画像とテキストの自己組織化データに基づく画像理解方式の提案

- 著者

- 森 靖英 高橋 裕信 新田 義貴 岡 隆一

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. PRMU, パターン認識・メディア理解

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.274, pp.9-15, 1998-09-17

- 被引用文献数

- 1

互いにリンク付けられた画像・文章データベースをコアデータとして用いた画像理解方式を提案する.本方式では, 文書データは, 単語の共起関係に基づく非線形クラスタリングによって空間配置される.画像データも, その特徴量ベクトル抽出後, 同じく非線形クラスタリングによって, より低次元の特徴量空間に写像される.この際, 対応する文章の距離関係が埋め込まれる.両クラスタリングデータを用いて, 入力された未知画像は, クラスタリング空間において類似画像検索され, 検索された既知画像とリンクを持つ文章を用いて, その関連文が出力される.本報告では, 約8, 000対の画像・文書データを用いて, 未知画像からどの程度関連した文が出力されるか調べた.

1 0 0 0 猫の島細胞腫の1例

- 著者

- 金谷 俊平 御領 政信 佐々木 淳 宍戸 智 岡田 幸助

- 出版者

- 日本獸医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 = Journal of the Japan Veterinary Medical Association (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.10, pp.810-814, 2009-10-20

16歳齢の日本猫、雑種の去勢雄が、歩行困難、起立困難、ふらつき歩行等があるとの主訴で来院し、初診日の9日後には顔面から前肢に至る痙攣発作が認められた。その時の血糖値は著しく低値で(32mg/dl)、臨床的にインスリノーマが疑われた。試験的開腹術により、膵臓右葉における直径6mmの単発性腫瘤を摘出、病理組織学的に島細胞腫と診断された。コンゴー赤染色では、間質にアミロイドの沈着が証明され、腫瘍細胞は免疫組織化学的にクロモグラニンAに対して陽性、インスリンに対して陰性を示した。電顕検索では、腫瘍細胞は径100〜250nmの分泌顆粒を有していた。短桿状のコアを有し限界膜との間にハローが存在する典型的β顆粒はまれで、電子密度の高い球形の異型顆粒が多く認められた。

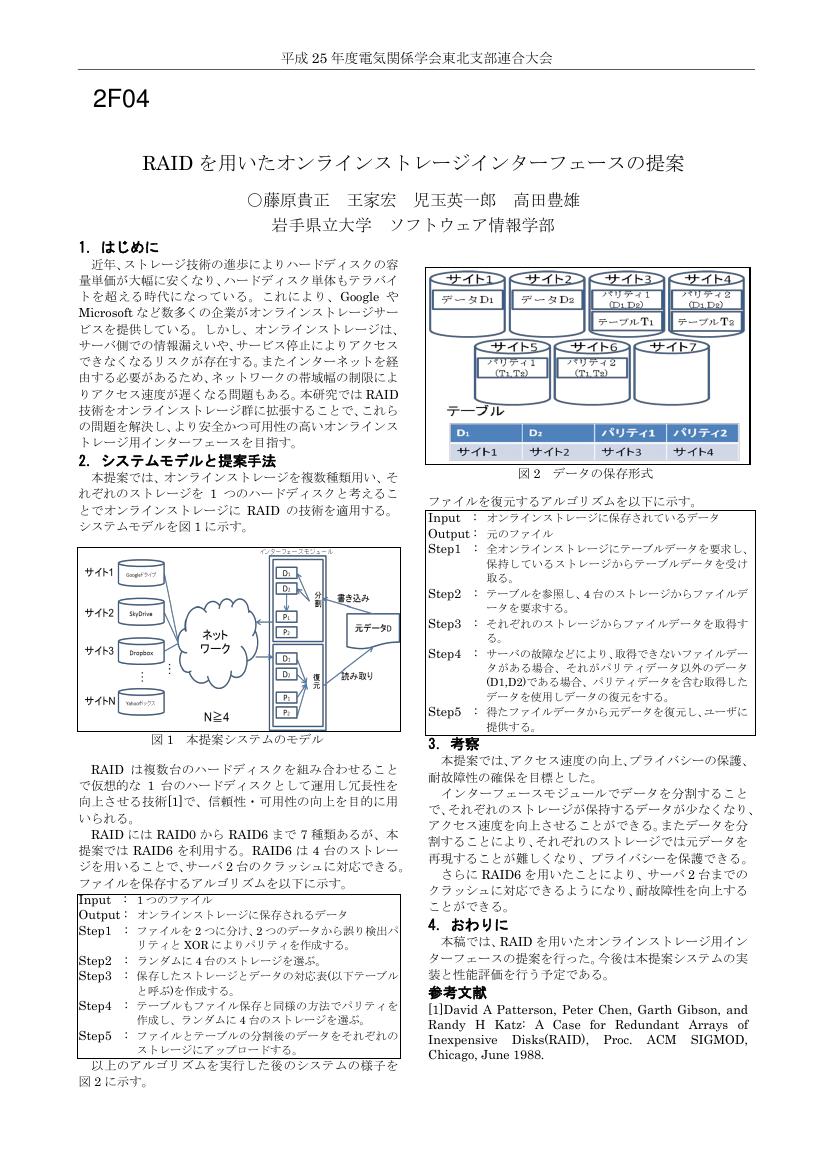

1 0 0 0 OA RAIDを用いたオンラインストレージインターフェースの提案

- 著者

- 藤原 貴正 王 家宏 児玉 英一郎 高田 豊雄

- 出版者

- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会

- 雑誌

- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 平成25年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.220, 2013 (Released:2013-11-18)

- 著者

- 中西 和樹

- 出版者

- ニューガラスフォーラム

- 雑誌

- New glass (ISSN:09146563)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.4-6, 2016-03

1 0 0 0 The DFT Calculation with NBO Analysis of E/Z Enamines Derived from α-Alkoxyaldehyde with Pyrrolidine

- 著者

- Takasuke Mukaiyama Tadafumi Uchimaru Yujiro Hayashi

- 出版者

- (社)日本化学会

- 雑誌

- Bulletin of the Chemical Society of Japan (ISSN:00092673)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.4, pp.455-459, 2016-04-15 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 80

- 被引用文献数

- 2

The stability of E/Z-alkoxyenamines from α-alkoxyaldehyde with pyrrolidine was discussed by conducting density functional theory (DFT) calculations with natural bond orbital (NBO) analysis.

1 0 0 0 OA 日本全国の自然災害事例の網羅的なデータベース化

- 著者

- 鈴木 比奈子 内山 庄一郎 堀田 弥生 臼田 裕一郎

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.234, 2013 (Released:2013-09-04)

1.背景と目的過去の自然災害の履歴は,その場所における現在の自然災害リスクに大きく関係するため,ハザード・リスク評価に必須の情報である.特に,地域等での防災の現場において,その場所で発生した過去の自然災害を知ることは,地域の脆弱性をより正確に把握し対策を立案していく上で欠かすことができない.一方で,国内の過去の災害事例は膨大であり,それらが記載された文献資料の種類や形態も様々である.そこで,日本国内における過去の自然災害事例を網羅的に収集し,一般にも公開可能な共通の知識データベースを構築することを目的として,全国の地方自治体が発行する地域防災計画に記述されている自然災害事例の抽出とそのデータベース化を開始した.データベースは現在試験段階であるが,将来的には相互運用可能なAPIを通して配信し,外部システムから動的に呼び出して使用可能となる予定である.2.自然災害事例のデータモデリング災害事例をデータベース化するためには,地域防災計画等の出典資料から,発生した災害の記述を読み取り入力する必要がある.しかし地域災害史の項目は説明的な記述が多く,統計データ的な取り扱いをすることが難しい.そのため,次の要件を満たすべくデータモデリングを行った.要件1:情報の取りこぼしを最小限に抑える要件2:できる限り簡易な作業で入力できる要件3:内容をベタ打ちする項目を作らないこの結果,データベースの内容を9つに大分類し,合計112の入力項目を設定した.データ項目を詳細に区分したこと,およびデータ入力の際に,文献に記載がない情報は原則として空欄とするルールを設定したことによって,出典資料の情報の取りこぼしを抑え,入力作業に必要な専門的な判断を最小限にした.また,分類項目のいずれにも格納できない例外的な情報の発生は許容することとし,例外情報を文章としてベタ打ちでデータベースに入力しないこととした.この理由は,入力作業の簡易化とデータベースとしての可用性向上である.また,歴史災害を対象とした自然災害事例の抽出を行うため,現在の災害種別と災害発生当時の災害種別とを対比させる必要がある.災害種別は大分類として5種類に分け,さらに小分類として23の災害種別を設定した.過去の文献における災害の呼称と,小分類の災害種別との対応を各種文献から調査し対応表を作成した.この他,災害名称は地域の自然災害のインパクトを推し量る上で重要な要素と考え,比較的詳細な入力仕様を設定した.3.今後の展開現在,約34,000件の災害事例を試行的に入力した.このペースでは,日本全国でおよそ10万件程度の災害事例が抽出されると推定している.まずは,このデータベースの充実を推進する.次のステップとして,このデータベースから自然災害が社会に与えたインパクト‐災害マグニチュード‐を求める手法を検討する.一定の災害マグニチュード以上の自然災害については調査・解析を行い,データベースの高度化を行いたい.このデータベースによって,地域の災害脆弱性とその影響範囲をより明確に提示し,地域の防災力向上に資するシステムを目指す.