- 著者

- 山邉 昭則

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.196-203, 2014 (Released:2014-09-11)

- 参考文献数

- 8

The use of visual expression in education has expanded significantly since the emergence of printing and photography technologies towards the end of the 19th century. Education and research in the 21st century will not be limited to the now-traditional combination of text and figures. E-books can now incorporate a wide variety of visual content and supplementary web services for printed textbooks are becoming standard. Science education research in particular cannot ignore the increasing academic use of visual content.This article provides a qualitative examination of the visual communication of science (focusing on educational material and research publications) in foreign institutions that have experimented with these new forms of education earlier than Japan. It shows that examples of visual communication can be grouped into organization-driven and researcher-driven types. The former brings the benefit of organization-wide visual unification, while the latter ensures that the researcher brings his/her professional expertise to the project. With increasing expectations for visual communication in education and research both in Japan and overseas, including the spread of Massive Open Online Course (MOOC), there is a need of further consideration of institutional understanding of and support for visual communication in science.

- 著者

- 木村 憲彰

- 出版者

- 物性研究刊行会

- 雑誌

- 物性研究 (ISSN:05272997)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.455-470, 1996-01-20

この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。

- 著者

- 渡部 展也

- 雑誌

- 地理情報システム学会講演論文集 = Papers and proceedings of the Geographic Information Systems Association

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.427-430, 2007-10-20

1 0 0 0 OA 〈報告〉 遺跡資料リポジトリについて

- 著者

- 篠塚 富士男

- 出版者

- 筑波大学歴史・人類学系

- 雑誌

- 筑波大学先史学・考古学研究 (ISSN:09180419)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.87-92, 2011-03

1 0 0 0 発掘調査報告書の閲覧環境整備に向けて--遺跡資料リポジトリの活用

- 著者

- 北條 芳隆

- 出版者

- 考古学研究会

- 雑誌

- 考古学研究 (ISSN:03869148)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.6-10, 2011

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 中村 哲也 瀧 敬士 野宮 浩揮 上原 邦昭

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18804535)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.11, pp.2579-2588, 2008-11-01

- 被引用文献数

- 3 13

近年,時系列データの分類に関する研究が盛んに行われている.しかし,既存の類似度測定手法は,データ整合,ノイズ,計算コストなどの問題がある.また,座標値のみの計算ではあらゆる時系列データを安定して分類できないという問題もある.これは,時系列データがもつ波形の振幅,振動数,概形などの特徴も考慮する必要があるからである.本論文では,前者の解決のために類似度測定手法Angular Metrics for Shape Similarity (AMSS)を提案する.AMSSは時系列データをベクトル列として扱い,ベクトルの角度を比較して類似度を計測している.角度の比較にはコサイン類似度を用い,ノイズのような類似しない部分を無視している.また,動的計画法で系列間の類似度を計算して,データ整合の問題を解決している.一方,後者の解決のために,それぞれの特徴に合わせた分類アルゴリズムを複数用意し,アンサンブル学習の枠組みを導入したメタアルゴリズムにより,それらを組み合わせて分類を行う.その結果,個々の識別器を単独で利用するよりも分類精度が向上することを示す.

1 0 0 0 組織における知識伝播過程のマルチエージェントシミュレーション

- 著者

- 橋本 学 藤原 孝紀 鈴木 正昭 奥田 洋司 伊勢 淳治 塩谷 政典

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.9, pp.1770-1778, 2013-09-01 (Released:2013-09-01)

- 参考文献数

- 13

In this study, we propose an agent model based on SECI model by Nonaka for simulating knowledge propagation in organizations. In this model, complexity of knowledge is expressed as bit-tag, and worker-agent and knowledge manager agent are introduced. Some parametric studies is performed for bit-tag length, internalization rates and communication pattern of worker-agent, and evaluate acquirement of knowledge to verify the present simulation model. Furthermore, scenario simulation is implemented with respect to employment periods of worker-agent and the effectiveness of multi-agent model is shown from qualitative evaluation of knowledge variation corresponding to joining and leaving organization.

- 著者

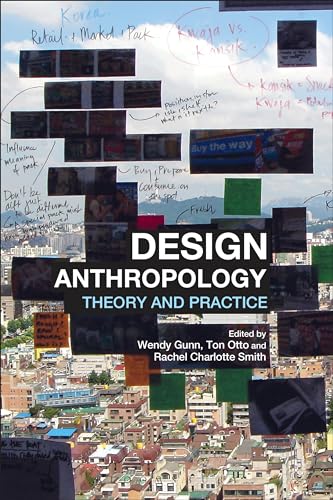

- edited by Wendy Gunn Ton Otto and Rachel Charlotte Smith

- 出版者

- Bloomsbury

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 『六代勝事記』の歴史思想--承久の乱と帝徳批判

- 著者

- 長村 祥知

- 出版者

- 中世史研究会

- 雑誌

- 年報中世史研究 (ISSN:03888916)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.27-54, 2006

1 0 0 0 承久三年五月十五日付の院宣と官宣旨--後鳥羽院宣と伝奏葉室光親

- 著者

- 長村 祥知

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.744, pp.49-67, 2010-05

1 0 0 0 〈承久の乱〉像の変容 : 『承久記』の変容と討幕像の展開

- 著者

- 長村 祥知

- 出版者

- 文化史学会

- 雑誌

- 文化史学 (ISSN:05217938)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.1-24, 2012-11

1 0 0 0 OA チャンバラ映画と大衆演劇の蜜月 : 美空ひばりが銀幕で果たした役割

- 著者

- 小川 順子

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.73-92, 2006-10-31

本論の目的は、美空ひばりが銀幕で果たした役割を考察することによって、チャンバラ映画と大衆演劇の密接な関係を確認することである。戦後一九五〇年代から六〇年代にかけて、日本映画は黄金期を迎える。当時は週替わり二本立て興行が行われており、組み合わせとして、現代劇映画と時代劇映画をセットにするケースが多かった。そのように大量生産されたチャンバラ映画を中心とした時代劇映画のほとんどは、大衆娯楽映画として位置づけられ、連続上映することから「プログラム・ピクチャア」とも呼ばれている。映画産業を支え、発展させ、もっとも観客を動員したこれらの映画群を考察することには意義があると考える。そして、これらの映画群で重要なのが「スター」であった。そのようなスターの果たした役割を看過することはできないであろう。本論では、戦後のスターとして、あるいは戦後に光り輝いた女優として活躍した一人であるにもかかわらず、「映画スター」としての側面をほとんど語られることがない「美空ひばり」に焦点を当てた。そして、彼女によってどのように演劇と映画の関係が象徴されたのかを検証することを試みた。

- 著者

- 石田 弘明 服部 保 小舘 誓治 黒田 有寿茂 澤田 佳宏 松村 俊和 藤木 大介

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.137-150, 2008-11-30

- 被引用文献数

- 2

シカが高密度に生息する地域の森林伐採跡地では、伐採後に再生した植生がシカの採食によって退行し、その結果伐採跡地が裸地化するという問題が発生している。一方、シカの不嗜好性植物の中には、イワヒメワラビのようにシカの強度採食下にある森林伐採跡地で大規模な群落を形成するものがある。このような不嗜好性植物群落は伐採跡地の土壌流亡や植物種多様性の減少を抑制している可能性がある。不嗜好性植物を伐採跡地の緑化に利用することができれば、シカの高密度生息地域における伐採跡地の土壌保全と種多様性保全を同時に進めることができるかもしれない。本研究では、イワヒメワラビによる緑化の有効性を評価するために、兵庫県淡路島の最南部に位置する諭鶴羽山系においてイワヒメワラビ群落の土壌保全効果と種多様性保全効果を調査した。イワヒメワラビ群落(伐採跡地および牧場跡地)、裸地群落(伐採跡地および牧場跡地)、二次林(ウバメガシ林、ヤブニッケイ林)のそれぞれに5m×5mの調査区を複数設置し(合計93区)、調査区ごとに植生調査と土壌調査を行った。その結果、イワヒメワラビ群落では二次林と同様の土壌が維持されていたが、裸地群落では明らかな土壌流亡が観察された。また、イワヒメワラビ群落では、イワヒメワラビの地下茎の作用によって表層土壌が柔らかくなる傾向がみられた。これらのことは、イワヒメワラビ群落の土壌保全効果が高いことを示している。伐採跡地のイワヒメワラビ群落では調査区あたりの森林生種数の割合が最も大きく、その種数は二次林の種数を上回っていた。また、種組成を群落間で比較したところ、伐採跡地のイワヒメワラビ群落には二次林の構成種の大半が出現していた。これらのことから、イワヒメワラビ群落の種多様性保全効果、特に森林生種の多様性を保全する効果は高いと考えられる。従って、イワヒメワラビを用いた伐採跡地の緑化は有効であるといえる。ただし、場合によっては柵工や枠工などの緑化補助工を併用する必要がある。また、伐採跡地の森林再生を図るためにはシカの個体数管理や防鹿柵の設置が必要である。

1 0 0 0 OA 女児の痩せが引き起こす将来への健康と次世代への影響

- 著者

- 福岡 秀興

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.44-44, 2008-02-01 (Released:2008-08-06)

1 0 0 0 OA 心理的負債に対する被援助利益の重みと援助コストの重みの比較

- 著者

- 相川 充

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.366-372, 1988-02-29 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 2 1

Greenberg (1980) proposed that the magnitude of indebtedness (I) was a function of the recipient's benefits (B) from the aid attempt plus the donor's costs (C). This relationship is expressed by the equation I=x1B+x2C, x1>x2, where x1 and x2 are empirically determined weights. The present study examined the validity of this equation. The subjects, 272 university students, were asked to place themselves in the role of a hypothetical student confronted with each of 32 different situations in which the student needed some aid from others, and to answer a series of questions regarding their reactions. A multiple regression analysis validated the equation in 23 out of the 32 situations. In situations in which the outcome of the aid attempt was successful with low cost for the donor, there was a tendency for the subjects to estimate x1 to be smaller than x2(x1<x2).

1 0 0 0 OA バーサルヴァジュニャの主宰神論 : 仏教説批判

- 著者

- 護山 真也

- 出版者

- 九州大学文学部インド哲学史研究室

- 雑誌

- 南アジア古典学

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.101-151, 2007-07