2 0 0 0 OA ヒトの脳と高等哺乳動物脳の比較機能解剖学 : 定量形態計測学的研究

- 著者

- 齋藤 基一郎

- 出版者

- 学校法人 植草学園大学

- 雑誌

- 植草学園大学研究紀要 (ISSN:18835988)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.77-92, 2010 (Released:2018-04-13)

2 0 0 0 OA 学校対人ストレス場面における中学生の自己陳述の検討(資料)

- 著者

- 田中 乙菜 越川 房子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.15-27, 2010-01-31 (Released:2019-04-06)

本研究の目的は、自己陳述を用いて、中学生が学校対人場面で考えている内容を明らかにし、自己陳述と心理的ストレスとの関係性を検討することである。対人ストレス場面6場面、全60項目からなる中学生の学校対人ストレス場面における自己陳述2次調査票が作成され、914名の中学生を対象に実施された。因子分析の結果、ポジティブな自己陳述は、状況を肯定的に評価するもの、ストレス状況に対処するもの等を中心に構成されており、ネガティブな自己陳述は、自己・他者・状況を否定的に評価するもの、不安感情を表したもの、自己の責任を回避するもの等を中心に構成されていた。また、自己陳述の頻度の高低によるストレス得点の差を∫検定で検討した結果、自己陳述の頻度の高い群が低い群よりもストレス得点が有意に高く、自己陳述の内容にかかわらず、自己陳述を行う頻度の高い人がストレスも高いことが示された。

2 0 0 0 OA 現代史に生きる『精神現象学』

- 著者

- 山口 誠一

- 出版者

- 日本ヘーゲル学会

- 雑誌

- ヘーゲル哲学研究 (ISSN:13423703)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.12, pp.98-109, 2006-12-15 (Released:2011-01-31)

- 参考文献数

- 27

2 0 0 0 OA 感染症迅速検査における次世代POCTへの期待

- 著者

- 〆谷 直人

- 出版者

- 日本医真菌学会

- 雑誌

- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.J91-J94, 2017 (Released:2017-08-31)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2 4

医療の現場では早期診断,治療の方向づけをするうえでリアルタイムに得られる検査結果が求められている.そこで患者の傍らでリアルタイムに実施して診断,治療に役立つ有益な情報を得る検査がpoint of care testing(POCT)である.感染症領域でのPOCTは,初期治療に役立つ情報を診療時間内に得られる迅速検査として利用価値が高い.感染症迅速診断検査キットは,細菌,ウイルス,真菌,原虫疾患などを対象に多岐にわたり,多くの起炎病原体に対する製品が市販されている.これらのうちPOCTとして用いられている測定法は,イムノクロマトグラフィー法(immunochromatography assay:ICA)である.ICAは操作が簡便であるため,医師や看護師でも検査を行える.わが国の臨床現場では血清診断法を補助的に用いて深在性真菌症を早期に臨床診断し,治療に結びつける努力が行われてきた.しかし,検査法は煩雑で本格的な臨床検査の部類に入るため,POCTのカテゴリーからは外れる.近年,POCTとして米国では真菌感染症の診断にLAMP法が試みられている.深在性真菌症の早期診断のために簡便かつ精度の高いPOCTによる検査法の開発が期待される.

- 著者

- Jieun Lee Young Ah Lee Seong Yong Lee Choong Ho Shin Jae Hyun Kim

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.256, no.1, pp.53-62, 2022 (Released:2022-01-27)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 8

Triglyceride/high-density lipoprotein (HDL) cholesterol ratio (TG/HDL-C), triglyceride-glucose index (TyG), and non-HDL cholesterol level (non-HDL-C) have been proposed as surrogate markers for predicting metabolic syndrome (MetS). This study investigated whether these lipid-derived surrogate markers can predict MetS in Korean children and adolescents. Data from 1,814 participants were analyzed from the 2013-2016 Korean National Health and Nutrition Examination Survey. MetS was defined using three sets of criteria: Cook et al. (MetS1), de Ferranti et al. (MetS2), and the International Diabetes Federation (MetS3). The prevalence of MetS1, MetS2, and MetS3 was 4.6%, 11.3%, and 2.7%, respectively. In receiver operating characteristic curve analysis of MetS and lipid-derived surrogate markers, TG/HDL-C (0.937 for MetS1, 0.894 for MetS2, and 0.897 for MetS3) had the largest area under the curve (AUC), followed by TyG (0.906 for MetS1, 0.864 for MetS2, and 0.887 for MetS3), and non-HDL-C (0.752 for MetS1, 0.708 for MetS2, and 0.703 for MetS3) (all P < 0.001). The cutoff values for detecting MetS with TG/HDL-C, TyG, and non-HDL-C were 2.64, 8.52, and 111.6 for MetS1; 2.23, 8.47, and 110.7 for MetS2; and 2.64, 8.74, and 110.8 for MetS3, respectively. In conclusion, TG/HDL-C and TyG were similarly predictive of MetS. We propose using TG/HDL-C and TyG as surrogate markers for assessing MetS in Korean children and adolescents.

2 0 0 0 OA 歴史時代の富士山噴火史の再検討

- 著者

- 小山 真人

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.323-347, 1998-10-30 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 5

All available historical documents, which reeord abnormal phenomena relating (or possibly relating) to the activity of Fuji Volcano, Japan, were re-examined and classified aceording to the reliability of each document. Comparisons of the reliable descriptions with geologic evidence were executed and several new correlations between historical records and eruptive deposits are proposed. Volcanic activity of Fuji Volcano was in high-level from the 9th to I Ith century; in this period at least 7 reliable and 5 possible eruptions occurred. Although only 2 reliable and 1 possible eruption records exist from the 12th to the early 17th century, this low-level activity may be apparent because of lack of enough historical records. After the middle 17th century, enough historical records suggest that the activity is generally low except for the 1707 eruption, which is one of the most voluminous and explosive eruptions in the history of Fuji Volcano. At least thirteen large earthquakes (M 8 and possible M 8 class) have occurred near Fuji Volcano (in east Nankai and Sagami Troughs) since the 9th century. Eleven of these 13 earthquakes were accompanied with volcanic events (eruption, rumbling, or change in geothermal activity) of Fuji Volcano before and/or after each earthquake (in ±25 years).

2 0 0 0 OA 東京方言話者の単語音声におけるおそ下がりの生起条件の調査

- 著者

- 北村 達也 天川 雄太 波多野 博顕

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.165-173, 2019-12-30 (Released:2019-12-30)

- 参考文献数

- 29

おそ下がりは,アクセント核に後続するモーラに基本周波数の下がり目が生じる現象である。本研究では,東京方言話者の男性21名,女性27名,計48名が読み上げた230語の単語音声を対象にしておそ下がりの生起条件を調査した。その結果,おそ下がりは(1)男性よりも女性の方が生じやすい,(2)中高型よりも頭高型の語に現れやすい,(3)語に含まれるモーラ数が多い方が現れやすい,(4)アクセント核のあるモーラに後続するモーラに広母音を持つ語で現れやすいことが示された。

2 0 0 0 OA 狭山丘陵に生息する特定外来生物キタリスの早期対策の試み

- 著者

- 田村 典子 岡野 美佐夫 星野 莉紗

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.367-377, 2017 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 20

狭山丘陵の緑地に,2000年に特定外来生物キタリスの野生化が報告された.その後も引き続き本種の生息が確認されたため,2013年11月に,日本哺乳類学会からキタリスの早期対策の要望書が提出された.これを受けて,2014年4月から環境省事業として生息調査および捕獲対策が開始された.目撃情報,食痕,自動撮影による生息調査の結果,17地点でキタリスの生息が認められた.1地点をのぞく16地点は丘陵西側に位置する狭山湖周辺の緑地であった.2014年10月から2017年3月までに,この17地点で捕獲作業を行った結果,このうちの12地点で合計32個体のキタリスと1個体のニホンリスが捕獲された.3年間で,目撃情報数,食痕確認地点数,撮影件数いずれも著しく減少した.今後は,キタリスが狭山丘陵内に残存しているかどうかモニタリングを継続するとともに,周囲の山林へ逸出していないかどうか,広域の調査が必要となる.

- 著者

- 白岩 祐子 唐沢 かおり

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.110-117, 2015-03-01 (Released:2015-07-07)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

The present study focused on the determination factors of the sentencing decisions in the fictional case of accidental mortality from the aspects of the enhancement and inhibiting effects. 71 undergraduate students participated in the scenario experiment and they were subjected to a statement presented by the victim. Multiple linear regression analyses revealed that sympathy for crime victim made the sentence stricter. Furthermore, normative values such as “the trial must be rational, not emotional” had the inhibiting effect on sympathy for victim and the sentence to the defendant. Suggestions for future research on the determination of the punishment were discussed.

2 0 0 0 OA 日本人の食事摂取基準2020年版におけるビタミン・ミネラル

- 著者

- 田中 清 上西 一弘

- 出版者

- Japan Society of Nutrition and Food Science

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.231-236, 2020 (Released:2020-12-26)

- 参考文献数

- 4

日本人の食事摂取基準2020年版におけるビタミン・ミネラルにつき, 変更点を中心に述べる。脂溶性ビタミンでは, ビタミンDの目安量の根拠は従来健康人摂取の中央値だったが, 近年ビタミンD欠乏/不足者の割合が非常に高いことが明らかとなり, 「骨折予防に必要な量-日照による産生量」に変更された。水溶性ビタミンでは, 葉酸に関して, 食事性葉酸と狭義の葉酸の区別が明記された。多量ミネラルでは, ナトリウム (食塩相当量) の目標量 (上限) は, 高血圧・慢性腎臓病の発症予防のため, 望ましい摂取量 (5 g/日) と日本人の摂取量の中間値に基づき, 男性 < 7.5 g/日, 女性 < 6.5 g/日とされ, 今回その重症化予防のための量 (< 6 g/日) も定められた。カリウムは目標量 (下限) が定められ, ナトリウム・カリウム比の重要性も記載された。微量ミネラルでは, 妊娠中期・後期での鉄の付加量が引き下げられた。策定栄養素には変更なく, クロムについてのみは必須性に関して再検討されているが, これらの必須性は既に確立され, 食品成分表と合わせた活用が重要である。ヒト対象のエビデンスは少なく, 日本人での研究が必要である。

2 0 0 0 OA 庄内地方におけるカラス3種のペリットの内容物から見た食性

- 著者

- 後藤 三千代 鈴木 雪絵 永幡 嘉之 梅津 和夫 五十嵐 敬司 桐谷 圭治

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.207-218, 2015 (Released:2015-12-13)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1 2

山形県庄内地方にはハシボソガラスCorvus corone,ハシブトガラスC. macrorhynchosおよび冬の渡り鳥のミヤマガラスC. frugilegusが生息しているが,これら近縁のカラス3種が同所に生息している背景を食性より調査した.DNA解析により,種判別されたカラス3種のペリットの内容物を無脊椎動物,植物,その他に分け,構成比率をみると,ハシボソガラスは77.1,82.1,10.6,ハシブトガラスは43.9,73.8,47.2,ミヤマガラスは17.1,97.6,0,と食性は種により異なっていた.餌内容物を詳細にみると,ハシボソガラスから,水辺・水田の生物,地表徘徊性節足動物,草の種子および小型のコガネムシ類など地面近くで得られる生物が検出され,とくに水田の生物は1年を通じて検出された.さらに,樹木の果実の種子および大型のコガネムシ類など樹木と関わる昆虫類も検出された.ハシブトガラスから主に樹木と関わる生物や人家周辺の生物および廃棄物が検出され,ミヤマガラスからほぼイネだけが検出された.以上から,カラス3種の食性に一部重なりがみられるものの,ハシブトガラスとハシボソガラスの間では採餌場所の重なりが少なく,またハシボソガラスとミヤマガラスの間では,収穫後のイネ籾が水田に豊富に落ちている時期に採餌場所が重なることが,庄内地方でカラス3種が同所的に生息している背景と考えられる.

2 0 0 0 OA コロナ禍のオンライン授業における大学教員の授業効力感に影響する要因の検討

- 著者

- 稲葉 利江子 高比良 美詠子 田口 真奈 辻 靖彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.45085, (Released:2022-01-12)

- 参考文献数

- 16

2020年度新型コロナウィルス感染拡大防止のため,大学教員は否応なくオンライン授業に取り組むことになった.オンライン授業において授業効力感を得られた場合,多くの授業が対面授業に戻った後も,部分的にオンライン授業やICTツールを継続的に利用していく可能性がある.そこで,本研究では,大学教員のオンライン授業における授業効力感に着目し,「ソーシャルサポート」,「学生の受講態度」,「授業内のICT利用量」の3要因からの効果を明らかにすることを目的とした.具体的には,2020年7月〜8月に大学教員向けに実施したアンケート調査を基に,オンライン授業における授業効力感が,「指導方略」,「学生の状況把握」,「学生の活動促進」の3因子からなることを明らかにした.その上で,「ソーシャルサポート」,「学生の受講態度」,「授業内のICT利用量」の影響を検証するため,階層的重回帰分析を行った.その結果,講義,演習・実習,ゼミ・セミナーという授業形式に依らず,「学生の受講態度」が教員のオンライン授業における授業効力感の向上に全般的に影響を及ぼすことが明らかとなった.

2 0 0 0 OA 確率的言語モデルに基づく多言語コーパスからの言語系統樹の再構築

- 著者

- 北 研二

- 出版者

- 一般社団法人 言語処理学会

- 雑誌

- 自然言語処理 (ISSN:13407619)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.71-82, 1997-07-10 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 12

本論文では, 言語のクラスタリングに関する新しい手法を提案する.提案する手法では, まず各言語の言語データから確率的言語モデルを構築し, 次に確率的言語モデルの間に導入した距離に基づき, 元の言語に対するクラスタリングを実行する.本論文では, 以上の手法をN-gramモデルの場合について詳しく述べている.また, 提案した手法を用いて, ECI多言語コーパス (European Corpus Initiative Multilingual Corpus) 中の19ヶ国語のテキスト・データから, 言語の系統樹を再構築する実験を行った.本実験で得られた結果は, 言語学で確立された言語系統樹と非常に似ており, 提案した手法の有効性を示すことができた.

2 0 0 0 OA パラオ諸島の歴史と地質

- 著者

- 坂上 澄夫 八田 明夫

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.3, pp.230-246, 1990-06-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 99

Recently we had chance to visit Palau Islands two times in 1986 and 1988. The aim of the present article is to introduce the geology including some new evidences investigated by us, and the human history of the islands is also briefly described.The Aimeliik volcaniclastic rocks, which have been recognized as in the Eocene Aimeliik (=Aimiriki) Formation by the former scientists, from the quarry at Ngeruluobel located at about 1km west of the Palau International Airport terminal at Airai in southern end of Babelthuap Island, are discussed in Cepter V. Many foraminifers, calcareous algae and some corals were found as individuals in the matrix or in the limestone gravels of the volcaniclastic rocks. Among the determinable species of foraminifers, Biplanispira absurda, B, inflata, B. mirabilis, Pellatispira rutteni, Fabiania saipanensis and Discocyclina dispansa were reported from the Matansa Limestone (Upper Eocene) of Saipan, and Gypsina globulus, Eulepidina formosa from the Tagpochau Limestone (Lower Miocene) of Saipan by HANZAWA (1957). It seems there are at least two groups of foraminiferal fauna showing different ages, namely, the Upper Eocene and Lower Miocene (Aquitanian to Burdegalian). Accordingly, the depositional age of the Aimeliik volcaniclastic rocks should be Late Miocene or later.In Chapter VI, we introduce our study (SAKAGAMI et al., 1987) on the environmental change in some period of the Miocene to Pliocene by the pollen and spore analyses of the Airai lignite-bearing beds in Babelthuap Island.Lastly the literatures on geological sciences are comprehensively compiled for the convenience to the future study.

2 0 0 0 OA 室町時代における浄土宗の特色 -とくに一条派を中心として-

- 著者

- 玉山 成元

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.68-73, 1972-12-31 (Released:2010-03-09)

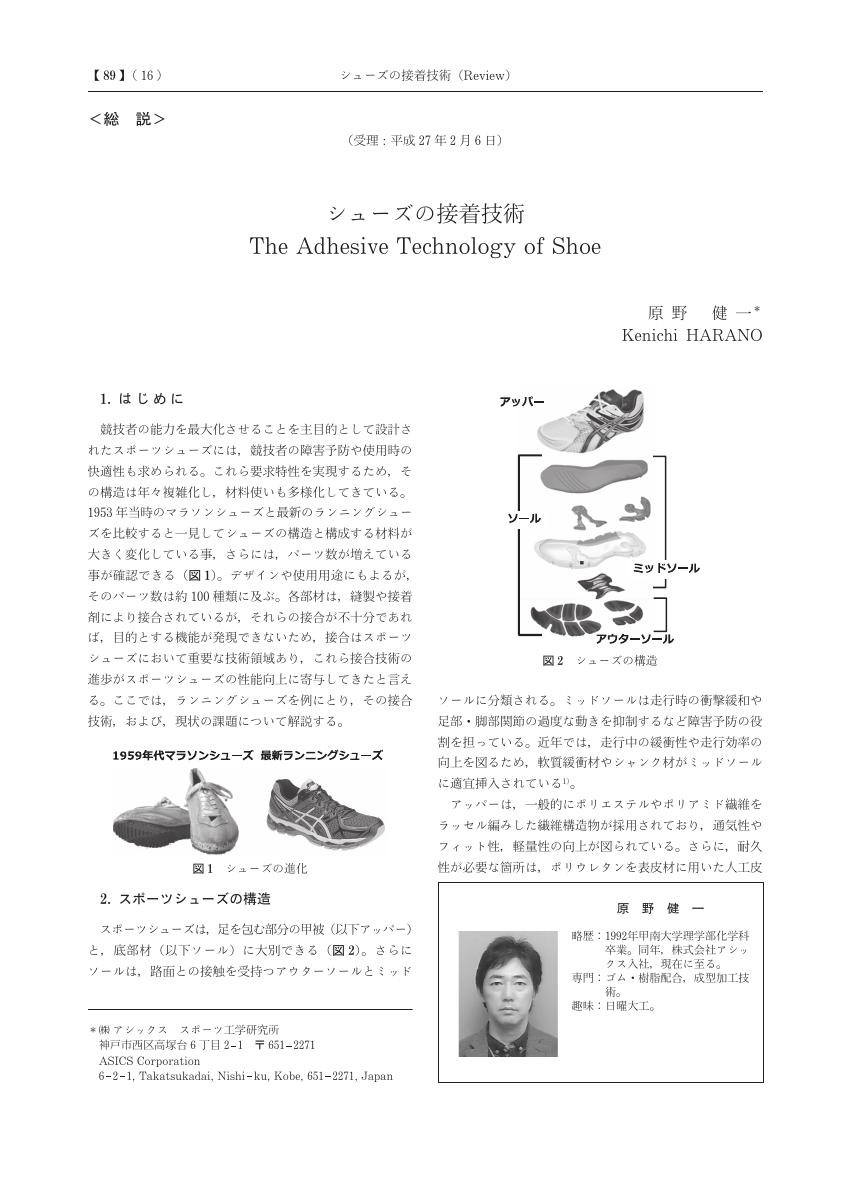

2 0 0 0 OA シューズの接着技術

- 著者

- 原野 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本接着学会

- 雑誌

- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.89-96, 2015-03-01 (Released:2017-10-05)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- 杉本 真樹 谷口 直嗣 新城 健一

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.35-40, 2019 (Released:2020-02-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

医療分野におけるXR(VR・AR・MR)は,双方向性や臨場感を向上したテレイグジスタンス,テレプレゼンス,超臨場感コミュニケーションなどと共に,遠隔医療・手術シミュレーション・トレーニングにも活用されている.モーションセンサやVR 端末も低価格化され,暗黙知であった医療手技が,遠隔地や仮想空間で共有されている.動作や認知行動までも構造化データとなり,集積されたビッグデータの効率的な活用が期待されている.遠隔医療も医師- 医師間から医師- 患者間へと拡大し,医療業界と一般社会の閉鎖的な境界がさらに解放されていき,社会が医療を担う時代の到来が期待されている.

- 著者

- 本谷 亮 松岡 紘史 小林 理奈 森若 文雄 坂野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.13-20, 2011-01-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、緊張型頭痛患者を対象として、痛みの臨床症状と心理的要因である痛みに対する認知的要因・感情的要因が、緊張型頭痛患者の抱える生活支障度の身体的側面、社会的側面、精神的側面をそれぞれどの程度予測しているか明らかにすることであった。成人の緊張型頭痛患者73名を対象に質問紙調査を行い、重回帰分析を用いて、緊張型頭痛の生活支障度の各側面に対する予測要因を検討した。その結果、生活支障度の中でも身体的側面に関する生活支障度に対しては痛みの臨床症状が予測しているが、社会的側面や精神的側面に関する生活支障度に対しては、痛みに対する破局的思考や逃避・回避行動といった痛みに対する認知的要因・感情的要因が強く予測していることが明らかとなった。キーワード:緊張型頭痛頭痛症状痛みに対する破局的思考逃避・回避行動生活支障度

2 0 0 0 OA 摂食障害の診断について —DSM-Ⅳ診断基準とDSM-5診断基準の比較—

- 著者

- 中井 義勝 任 和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.361-368, 2016 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 18

食行動異常のため受診した患者を対象に, DSM-Ⅳ診断基準とDSM-5診断基準を用いて摂食障害の診断を行い, 以下の点が明らかとなった. DSM-Ⅳ診断基準で, 摂食障害全体の37.1%を占めた特定不能の摂食障害は, DSM-5診断基準では, 8.4%と著しく減少した. DSM-5の過食性障害 (BED) の診断基準を満たす症例が251例の摂食障害患者中70例 (27.9%) 存在した. BEDは神経性過食症非排出型 (BN-NP) との鑑別診断が容易でない. 非排出行動の判定基準を明確にし, 判定方法を確立する必要がある. DSM-5ではbinge eatingを過食と訳しているが, 患者の訴える「過食」は, さまざまな食行動を含み, BEDの診断基準に合致しない場合があるので, 慎重な問診を必要とする. DSM-5で使用されているBEDの訳「過食性障害」と, binge eatingの訳「過食」の問題点について考察した.

2 0 0 0 OA 大東亞戰爭地域の地名に因む貝類

- 著者

- 瀧 巖

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- ヴヰナス (ISSN:24329975)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1-2, pp.113-116, 1942-07-30 (Released:2018-01-31)