- 著者

- 藤原 雅俊

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.3-14, 2008-10-10 (Released:2017-08-01)

The aim of this paper is to find out the untouched common research site in innovation research and Resource-Based View. So far these two types of researches have developed independently, and each of them has created many specific problems gradually. However, since they are essentially close to each other, we try to point out each problem and to integrate innovation research and RBV. To achieve this purpose, we mainly review two researches on innovation and Resource-Based View. The structure of this paper is as following; in the first section, we review papers about technological change and its impact on competition. We show that researchers rarely take account of whether established firm is diversified or not. Therefore, they fail to analyze the merit of diversified firm in adapting to technological change. In the second section, we review researches on RBV, especially dealing with diversification strategy. We present that many researchers regard a technology as given so that they tend to focus heavily on technological relationship among divisions. As a result, they rarely refer to the possibility of creating new technologies and also the possibility of losing the value of existing technologies. In the final section, we declare that innovation research and RBV have a common research site. This site stems from those two researches separately, but can contribute to both of them simultaneously. We conclude that this untouched field is not sterile but worth cultivating.

- 著者

- 木下 恭一 荒井 康智 稲富 裕光 塚田 隆夫

- 出版者

- 日本マイクログラビティ応用学会

- 雑誌

- International Journal of Microgravity Science and Application (ISSN:21889783)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.340113, 2017-01-31 (Released:2020-05-14)

- 参考文献数

- 25

Total of four SiGe crystal growth experiments by the traveling liquidus-zone (TLZ) method have successfully been performed aboard the “Kibo” in 2013 and 2014. Results show that the TLZ method is a powerful method for growing compositionally uniform mixed crystals. On the ground, convection in a melt stops crystal growth and long crystals are difficult to be grown, while in microgravity long and large homogeneous crystals are grown in the diffusion limited regime. Step temperature change by 1 ℃ during crystal growth resulted in interface marking and growth rates in the axial and radial directions were measured precisely. Growth conditions for achieving radial uniformity were obtained. Growth instability at the initial stage was made clear, which was observed in microgravity for the first time. It is shown that convection in a melt has a merit of avoiding such instability.

- 著者

- 下河内 洋平 井川 貴裕 渡邊 有実 油谷 浩之 井口 理 内田 靖之 楠本 繁生

- 出版者

- 日本トレーニング指導学会

- 雑誌

- トレーニング指導 (ISSN:24336742)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.4-9, 2014 (Released:2020-03-30)

- 参考文献数

- 17

本研究はハンドボールにおいてシュートを打つ時の踏切脚と非踏切脚による片脚リバウンドジャンプの遂行能力と、両脚を用いたスクワット1RM(SQ1RM)及びスクワットジャンプ最大パワー値(SQJP)との関係性を検証した。19人の大学女子ハンドボール選手が本研究に参加した。彼女らは異なった負荷を用いてバックスクワットとスクワットジャンプを行い、SQ1RMとSQJPを決定した。また、測定参加者は片脚リバウンドジャンプ(RJ)をマットスイッチの上で10回行い、その時の接地時間、跳躍高、RJ指数(跳躍高/接地時間)をRJ遂行能力の指標として測定/算出した。各RJ遂行能力の指標をSQ1RMまたはSQJPで予測する直線回帰分析を、踏切脚と非踏切脚別々に行った。その結果、踏切脚においてはSQ1RM (R2 = 0.235~0.454, p < 0.05)とSQJP (R2 =0.238~0.426, p < 0.05)がより高いほど、跳躍高とRJ指数がより高く、接地時間がより短い関係性が示された。一方、非踏切脚においては、有意な関係性はSQ1RMとRJ指数の間にのみ見られた(R2= 0.158, p < 0.05)。これらの結果は、女子ハンドボール選手においては、SQ1RMとSQJPは踏切脚のRJ遂行能力のみ反映していることを示している。よって、これらの選手の下肢の筋力及び筋パワーを評価するためには、片脚スクワット1RMや片脚スクワットジャンプパワーを高精度で測定する方法を確立する必要がある。また、本研究結果は、下肢神経筋機能の左右不均衡を有する選手が両脚を効率的に鍛えるためには、より片脚での閉鎖性運動連鎖による運動をトレーニングプログラムにおいて強調する必要性があることを示している可能性がある。

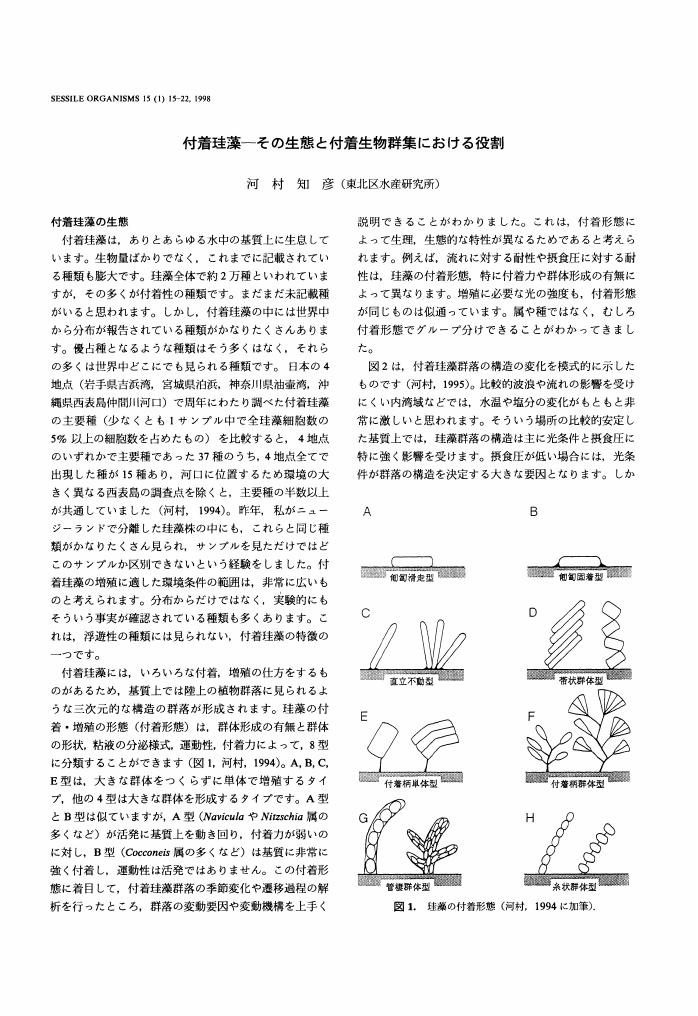

2 0 0 0 OA 付着珪藻-その生態と付着生物群集における役割

- 著者

- 河村 知彦

- 出版者

- THE SESSILE ORGANISMS SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Sessile Organisms (ISSN:13424181)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.15-22, 1998-08-30 (Released:2009-10-09)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 3

2 0 0 0 OA 0931901 ベースランニングの右足触塁と左足触塁はどちらが有利か

- 著者

- 市丸 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第42回(1991) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.756, 1991-09-10 (Released:2017-08-25)

2 0 0 0 OA マムルーク朝における医師の財産と寄進 -15世紀カイロのワクフ事例に着目して-

- 著者

- 久保 亮輔

- 出版者

- 政治経済学・経済史学会

- 雑誌

- 歴史と経済 (ISSN:13479660)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.1-17, 2019-01-30 (Released:2021-01-30)

- 参考文献数

- 50

This paper examines how and why people who did not have political power in 15th‒century Mamluk Cairo accumulated property. The Mamluk sultanate was a Sunni regime in which Mamluks, or slave soldiers, seized wealth and power and ruled Egypt, Syria, and Hejaz for over 250 years. The military ruling class justified its authority and consolidated its regime by distributing wealth through waqf (endowments) to ʻulamāʼ (scholars) and ‘āmma (commoners). Because of this social structure, previous studies on waqf have been concerned with the military ruling class. However, it was not only those in power who donated their property as waqf. This paper focuses on waqf deeds issued by two physicians. Through an analysis of how and why they designated their property as waqf despite the fact that they were not in power, I would like to bring a new perspective to Mamluk studies.Chapter 1 shows that earlier studies on Mamluk‒era waqf focus mainly on the military ruling class and suggests the importance of studying those who were not in power. Chapter 2 gives a brief description of property inheritance under Sharī‘a (Islamic law) and confirms that waqf provided a way for people to bequeath property to specific people without violating Sharī‘a. The third chapter introduces two approaches to the understanding of the socio‒economic background of physicians in Mamluk Cairo ; an “institutional approach” and a “nepotistic approach”. The fourth chapter discusses the details of the waqf deeds made by two physicians, including the stipulations made on waqf properties, beneficiaries, operating costs, and so on. An overview of waqf deeds suggests that their intention in designating their properties as waqf was asset management. In both waqf cases, donors nominated themselves nāẓir (director) and included their family members as beneficiaries. Chapter 5 compares the physicians’ waqf discussed in the previous chapter with other similar cases. It is clear from certain narrative sources that physicians’ waqf took on different characteristics between the 12‒13th centuries and the 14th‒15th centuries. The earlier cases included “public” aspects such as investment in medical education, whereas the later cases placed more importance on “private” matters such as asset management and property inheritance.Based on this discussion, this paper concludes that the physicians utilized “institutional” and “nepotistic” approaches to accumulate property and to designate their property as waqf in preparation for forthcoming death.

- 著者

- 亀山 直央 菅澤 茂 麓 和善

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.67, pp.1518-1523, 2021-10-20 (Released:2021-10-20)

- 参考文献数

- 4

In the construction of buildings at historic site, general construction methods may not be available because of historic preservation. Especially when using large diameter timber as structural material, it is necessary to not only deal with the restrictions of the surrounding environment but also devise the construction method. In the reconstruction work of Goromon Gate, the main gate of Kagoshima (Tsurumaru) Castle, the frame construction method was devised to deal with these technical issues. This report presents the contents and results.

- 著者

- 土屋 一成

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学会講演要旨集 65 (ISSN:02885840)

- 巻号頁・発行日

- pp.161, 2019-09-03 (Released:2019-11-24)

2 0 0 0 OA いつまでクーロンの法則から始めるのか

- 著者

- 小宮山 進 竹川 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.75-78, 2016 (Released:2016-09-21)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

1.はじめに大学の物理系科目の中で,電磁気学は学生にとって難物だと言われます.国際的に著名な量子物性の実験研究者で,国内の主要な電子物性研究所で所長も務めた方が「電磁気学はいまだによく

2 0 0 0 OA 小児人工内耳の新適応基準 (2014年版)

- 著者

- 山本 典生

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.11, pp.1364-1365, 2015-11-20 (Released:2015-12-11)

- 参考文献数

- 10

2 0 0 0 OA 動力義足の現状—Ossurバイオニック義足を例として—

- 著者

- 羽佐田 和之

- 出版者

- 日本義肢装具学会

- 雑誌

- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.83-89, 2013-04-01 (Released:2014-05-15)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

Ossur のバイオニック義足を例として実用化された動力義足について記述する.バイオニック義足とは複数のセンサー,人工知能を用いた CPU, モーターや磁気粘性流体などによるアクチュエーターを組み合わせた共通の動作プラットフォーム上で動作する義足部品である.本稿では歩行中に足部の底背屈動作を能動的に行うプロプリオ足部,プロプリオ足部とバイオニック膝継手リオニーとを組み合わせたシンバイオニック義足,モーターを用いた動力膝継手パワーニーについて,その機構や特徴を説明する.製品の効用については主に海外での文献紹介により説明する.動力義足はいずれも極めて高額な義足部品であり国内での適用例はごく少数であるが,安全で確実に動作する制御機構など今後の切断者リハビリテーションを革新する可能性としても期待できる.

2 0 0 0 OA 恐怖の高まりを伴う安全確保行動がエクスポージャーの治療効果に与える影響

- 著者

- 伊藤 理紗 矢島 涼 佐藤 秀樹 樋上 巧洋 松元 智美 並木 伸賢 国里 愛彦 鈴木 伸一

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.13-22, 2019-01-31 (Released:2019-06-08)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

本研究では、(1)安全確保行動を恐怖のピークの前でとるか後でとるか、(2)恐怖対象への視覚的な注意の有無が、治療効果に及ぼす影響を検討した。ゴキブリ恐怖の大学生を対象に、四つの条件のいずれか一つに割り当てた:(a)恐怖ピーク後注意あり群、(b)恐怖ピーク後注意なし群、(c)恐怖ピーク前注意あり群、(d)恐怖ピーク前注意なし群。群と時期(エクスポージャー前・エクスポージャー直後・フォローアップ時)を独立変数、ゴキブリ恐怖を従属変数とした分散分析の結果、メインアウトカムである行動評定の恐怖度の変数において、時期の主効果が有意であった。また、セカンダリーアウトカムである想起時の回避度において、交互作用が有意であった。単純主効果の検定の結果、a・b群はフォローアップ時の回避度の改善が認められないのに対し、c・d群は改善が認められた。最後に、治療効果が認められた原因について考察した。

2 0 0 0 OA 剣道の技の体系と技術化について―田宮流窪田清音の著作『形状記』を中心として―

- 著者

- 長谷川 弘一 中村 民雄 小林 義雄

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.39-49, 1992-07-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 57

We noticed “Hokushin Ittoryu”, among several kenjutsu schools, which tried to re-build the sustem of techniquesa nd constracted them analytically. But in this essay, we have examinedt he kenjutesu-theory of Sugane Kubota who was a contemporary of Shusaku Chiba (the founder of “Hokushin Ittoryu”) and left enormous writings. Particularly we have studied, from the viewpoint of the history of athletic techniques, the features of the fundamentals of techniques which are the basis of the sustem of techniques.As a result, we have found the two faces; one is the part which tried to build the sustem of techniques consciously, that is, the part which changed from pre-modern (Edo era) kendo into modern (Meiji era) one, and the other in the part which could not get rid of the traditional “Kata-kenjutsu”.The results of the former are as follows(1) Not only feet position but also posture was right in the opposition to the opponent, and the direction of the sword was straight to the center of the opponent.(2) “Te-no-uchi in striking was similar to “pushing-cut” rather than “pulling-cut”.(3) The course of striking from the front along the central line to the opponent was proposed more mainly than from the right or left side. And continuous strikings were encouraged. The results of the latter are as follows:(1) The position of the sword was limited to the three; “jodan-no-kamae” “chudan-no-kamae”, and “gedannokamae”. And jodan-no-kamae”, in which the height of the point of the sword is fixed between the nose and mouth of the opponent, was the most basic.(2) The footwork was “ayumi-ashi” (walking step).(3) We guessed that swinging up was done without changing the condition of holding sword of the first posture.(4) The elbow joints were stretched more forward in holding the sword than modern kendo.(5) The follow-through of weight transfer after striking was not made unlike the present kendo, and it was directed to return to the former position soon.(6) “Kanemen-Zuki” was adopted, which was widely used in spear-fighting. It showed a tendency to the techniqueso f practical and comprehensivem ilitary arts. Thus, Kubota's kenjutsu-theory has some characteristics of the transitional age from pre-modern to modern theory. But it does not reach the stage which breaks with the traditional “kata-kenjutsu” and constructs the system of techniques.

2 0 0 0 OA 理学療法士が行う学校保健での運動器検診

- 著者

- 山川 智之

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)

- 巻号頁・発行日

- pp.86-87, 2016 (Released:2016-10-20)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA フェミニスト経験主義における価値・事実ホーリズムの批判的検討

- 著者

- 二瓶 真理子

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.15-28, 2020 (Released:2020-06-23)

- 著者

- 楠元 正順 吉里 雄伸

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1256, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】競技パフォーマンス向上にはスポーツ障害・外傷予防が大きく関与している。そのため,スポーツ障害・外傷に関する調査は多く報告されている。しかし,ウエイトリフティング競技に関する報告はほとんどみられない。そこで,我々は,H26年度よりウエイトリフティング競技者へのアンケート調査を行い,第51回日本理学療法学術大会にて高校生における調査結果を報告した。今回,大学ウエイトリフティング競技者を対象にアンケート調査を行った。本研究の目的は,大学ウエイトリフティング競技者における痛みの現状を明らかにすることである。【方法】男子大学生50名(平均年齢19.88±1.14)のウエイトリフティング競技者を対象とし,痛みについてアンケート調査を実施した。回答方法は,選択回答と自由記載とした。質問内容は,痛みについて,質問1「現在,練習中に痛みがありますか?」,質問2「痛みはウエイトリフティング競技を始める前からありますか?」,質問3「どのように痛くなりましたか?」,質問4「痛いがある部位はどこですか?(複数回答可)」,質問5「どのような動作をしていて痛くなりましたか?(複数回答可)」,5項目について集計を行った。【結果】アンケート回収率は100%であった。競技者は大学1年生17名(34.0%),大学2年生16名(32.0%),大学3年生12名(24.0%),大学4年生5名(1.0%)であった。質問1については,ある35名(70.0%),ない15名(30.0%)であった。質問2については,ある5名(14.3%),ない30名(85.7%)であった。質問3については,徐々に痛くなった23名(65.7%),1回で痛くなった12名(34.3%)であった。質問4については,肩12名(20.7%),肘2名(3.4%),手首8名(13.8%),腰14名(24.1%),膝12名(20.7%)であった。質問5については,スナッチ4名(8.0%),クリーン10名(20.0%),ジャーク9名(18.0%),スクワット15名(30.0%),デッドリフト8名(16.0%),その他2名(4.0%),練習外2名(4.0%)であった。【結論】今回の調査では,痛みを有している競技者は7割であり,多くはウエイトリフティング競技開始後に発生していた。痛みの発生は,1回で痛くなった場合よりも徐々に痛くなった場合が多かった。痛みのある部位は腰,肩と膝,手首,肘の順に認めた。痛みが発生した動作は,スクワット,ジャーク,クリーンなどバーベルを床から持ち上げる,または肩より上方で支える動作であった。今回の結果は,ウエイトリフティング競技における痛みに関して注目すべき動作や痛みの発生部位を示した。痛みの発生要因は,競技者の技術的な差や特異的な競技動作の各局面の特徴が影響していると考えられるため,今後は学年別や競技動作と痛みとの関連を検討していく必要がある。

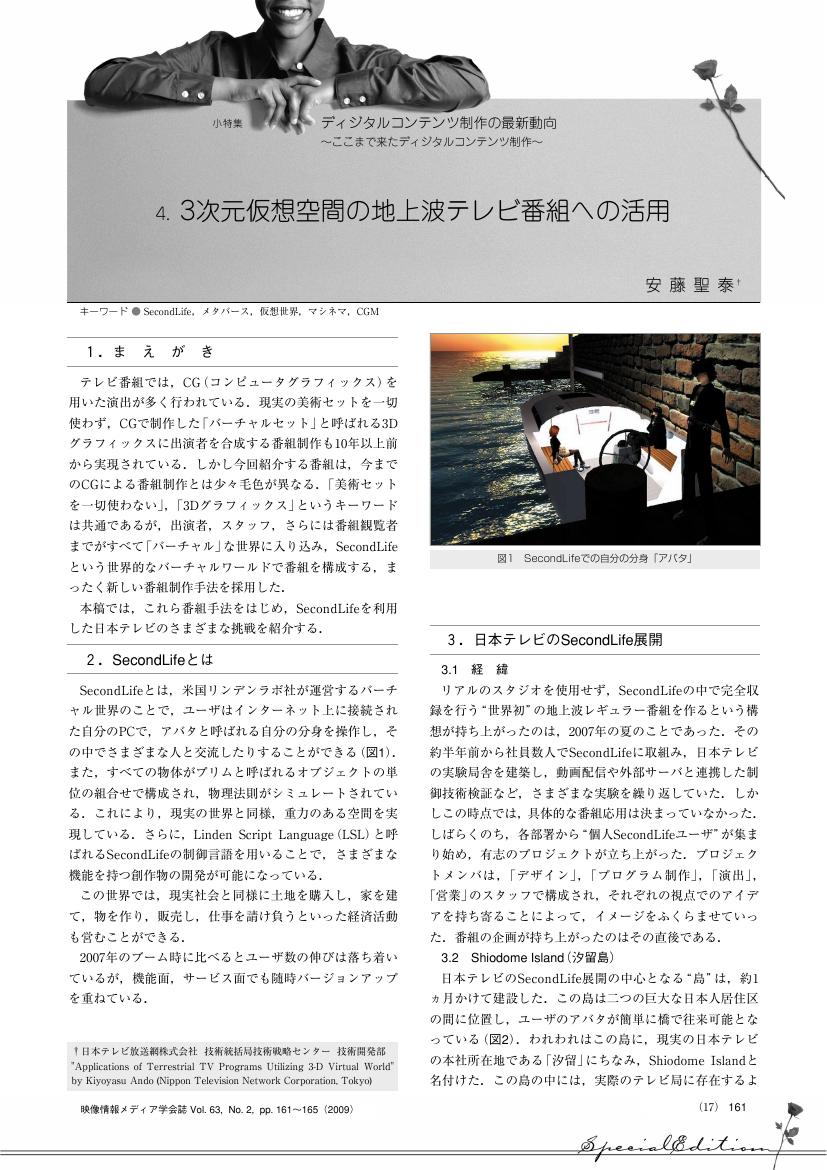

2 0 0 0 OA 4. 3次元仮想空間の地上波テレビ番組への活用

- 著者

- 安藤 聖泰

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.161-165, 2009-02-01 (Released:2011-02-01)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA イギリスにおける演劇教育の歴史と現状

- 著者

- 清水 豊子

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.37-45, 1988-05-20 (Released:2019-11-11)

2 0 0 0 異分野融合の意味と意義

- 著者

- 宮野 公樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.10, pp.615-619, 2021-10-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 14

2 0 0 0 OA 電子レンジによるビタミンの変化と脂肪の酸化状態

- 著者

- 稲垣 長典 西尾 正子 服部 マリ子

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.7, pp.282-287, 1965-07-15 (Released:2009-04-21)

(1) 電子レンジによる食品中の微量成分の変化をみるために,まず各種ビタミンの変化と脂肪の酸化状態を調べた。(2) ビタミンAについてはレンジ,オーブン同様でともにAの損失は少ない。B1については濃度1000γ%の場合沸騰に達する時間でレンジにては約5%,オーブンにては約12%の損失があり,レンジのほうが損失は少ない。B2についてはB1ほど損失大でなく,レンジでもオーブンでも大差ない。Cについては高濃度にてはレンジ,オーブンに差はないが低濃度になるに従いレンジのほうが残存率高くなる。すなわち10mg%の液を沸騰させるまでにレンジでは約10%,オーブンでは約30%の損失である。これらの傾向は食品の場合でも同様であった。(3) 脂肪の酸化状態を酸価,過酸化物価,TBA値カルボニル価より検討した結果,加熱により酸化されるがレンジ,オーブンの間には大きな差はなかった。