1 0 0 0 類似画像検索におけるGPUの活用

- 著者

- 杉浦 司 田中 敏光 佐川 雄二 手島 裕詞

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 研究報告グラフィクスとCAD(CG) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.5, pp.1-6, 2010-07-09

一般に類似画像検索では,画像に様々な処理を施して抽出した特徴を比較している.しかし,画像から特徴量を抽出する処理には多くのコストがかかるため,対象とする画像が多数になると検索時間がかかりすぎる問題がある.本研究では,特徴抽出に GPU を活用することで類似画像検索の処理時間の短縮を図る.モルフォロジー演算を用いる特徴抽出処理を GPU(GeForce GTX285) に実装した場合,CPU(Core i7 920) で実行した場合に比べて類似画像検索全体で約 3 倍の高速化が見込める.The similar image retrieval is one of the technologies that efficiently retrieve desired images from a lot of images. Generally, in the similar image retrieval, various processing is applied to images, features of the images are extracted, and finally the features are compared. However, since the feature extraction is very costly, it increases total retrieval time. To accelerate the feature extraction process, we implement the process on GPU. In an experiment of a program using the morphological operations for similar image retrieval, it is expected that GPU(GeForce GTX285) runs the program over three times faster than CPU(Core i7 920).

1 0 0 0 朝鮮時代に於ける日本語学習書の電子化、言語学的考察及び英訳

- 著者

- 田窪 行則 OSTERKAMP Sven

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 特別研究員奨励費

- 巻号頁・発行日

- 2009

平成22年度には新資料の発見がいくつかあったが、主なものとしては、バチカン図書館蔵『伊呂波』と、シーボルト旧蔵にかかるマンチェスター・ジョンライランズ図書館現蔵『倭語類解』との欧洲所在朝鮮資料2点である。前年度に始めたそれらの調査を平成23年度にも続けた。後者に関しては、Medhurst編『朝鮮偉國語彙』(1835年刊)の前半の底本となったものであるということがわかったが、マンチェスター本『倭語類解』のみならず、『語彙』の後半のもととなった和刻本『朝鮮千字文』(Sturler旧蔵、パリ国立図書館現蔵)などをも調査した結果を2012年1月の教授就任講義で改めて取り上げ、今後『語彙』の成立過程と出典をテーマとした小論としてまとめる予定である。また、平成23年度には新たに、『朝鮮通信考』なる写本(京都大学附属図書館蔵)に「諺文いろは」が載せてあることを発見した。寛永13年(1636年)の朝鮮通信使の際、朝鮮人文弘績が林羅山と筆談する時に記したと見られるものである。とすれば、18世紀のものがほとんどの、先行研究において指摘されてきた「諺文いろは」の諸本よりも一世紀近く早いものということになる。従って、朝鮮資料のみならず一般的に日本語音韻史の研究にとって好資料となると思われる。特に、その原形がこの「諺文いろは」とほぼ同じ年代に遡るとされている原刊本『捷解新語』のハングル音注に矛盾するところが少なくないという点で、示唆に富む資料といえる。平成23年度内に発表した論文としては、まず、管見に入った若干の補遺を加えるとともに西洋の学界に紹介する目的で、2009年刊行の『譯學書文献目録』(遠藤光暁他編)の書評を執筆した。これ以外に、広く朝鮮時代におけるハングルによる外国語表記を扱った小論も平成23年に出たが、朝鮮資料の日本語表記などにも触れている。

- 著者

- 松岡 聡

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.87, pp.37-42, 2006-07-31

- 被引用文献数

- 7

TSUBAME (Tokyo-tech Supercomputer and Ubiquitously Accessible Mass-storage Environment)は、アクセラレータ部分を含めると100TFlops近いピーク性能・20TByte以上のメモリ・Fat Nodeおよび高速な間接網を基本とした共有メモリスパコン形アーキテクチャ・並びに1PByte以上のオンラインストレッジを備え、2006年春の時点で、あらゆるパラメタで現在わが国最高性能・最大規模の新型スパコンとして東工大・学術国際情報センターに構築された。TSUBAMEは従来の専用スパコンとPCクラスタ両者の利点を兼ね備え、かつそれぞれの欠点を補うマシンとして設計されており、スパコンとしての柔軟かつ強力なハイエンドの大規模並列計算やデータ処理の能力と、エンドユーザのデスクトップ・ノートブックやPCクラスタ環境との高い親和性との両立を実現している。これらを同時に満たすことが、TSUBAMEが標榜する「みんなのスパコン」であり、現代のIT環境にシームレスに接合して様々なサービスを提供する源となって、大学における教育・研究アーカイブなどの教育研究業務・メイルや事務処理などの統合的なホスティングを行い、将来の計算科学の人材を多数育むものとなる。TSUBAME (Tokyo-tech Supercomputer and Ubiquitously Accessible Mass-storage Environment) is a new supercomputer being hosted at the Global Scientific Information and Computing Center (GSIC), Tokyo Institute of Technology, sporting nearly 100 TFlops of compute power, over 20 TBytes of memory, fat node / shared memory architecture and fast interconnect, and over 1 PBytes of online storage, making it the fastest and the largest supercomputer in Japan. At the same time TSUBAME embodies the benefit of PC-based x86 ecosystem, allowing coexistence of high-end capability computing and synergy to user's PC-based desktop environment. As such TSUBAME can be regarded as "Everybody's Supercomputer", allowing unified hosting of various services including educational, office, as well as high-end supercomputing, becoming the bases of incubating numerous computational scientists of the future.

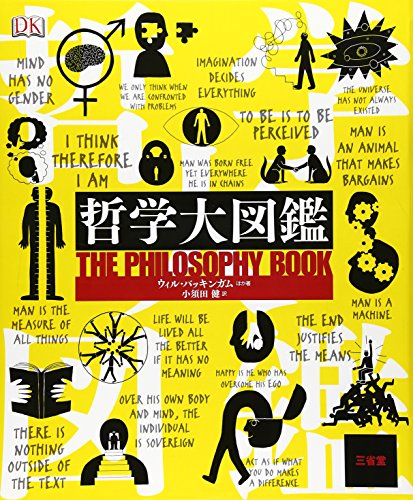

1 0 0 0 哲学大図鑑

- 著者

- ウィル・バッキンガムほか著 小須田健訳

- 出版者

- 三省堂

- 巻号頁・発行日

- 2012

- 著者

- 井門 富二夫

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.1, pp.134-142, 2006-06-30

1 0 0 0 電子化辞書を記憶内容とした連想回路による意味の脱曖昧化

- 著者

- 村上 明伸 平井 有三

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.39, pp.129-136, 1996-06-21

辞書を用いた言葉の意味の脱曖昧化は、各見出し語と連合した複数の語義の中から一つを選択するととである。電子化辞書の各見出し語と語義をノ一ドとする連想記憶回路を構成し、連想基準表から選んだ意味的関連語の意味の脱曖昧化に関する実験を行なった。その結果、ランダムに意味の組合せを選択した場合の正答率が約20%であるのに対して、70%以上の確率で正しい意味の組合せが検出できることが分かった。

1 0 0 0 OA Avrami理論の著者について

- 著者

- 関本 謙 川崎 恭治 Melvin Mael Avrami

- 出版者

- 物性研究刊行会

- 雑誌

- 物性研究 (ISSN:05252997)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.103-109, 1989-05-20

この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。

1 0 0 0 形容詞の形式的意味記述についての考察

筆者らは、或る種の述語論理システムの翻訳という方法による形式的意味記述の研究を、動詞を対象に行ってきた。現在は、この方法の形容詞への適用について研究を進めている。動詞で扱った問題には、(1)意味を実質的意味と非実質的意味に分け、更に前者を基本的を味と付加的を味に分けることによって一つの類義語群に共通する意味を抽出すること(2)アスペクチュアルな分類を行うこと(3)状態遷移図を使った関連語群の分析を行うこと(4)派生語のを味を元の言葉の意味から導出すること、等があった。形容詞については何が問題になるであろうか?機能主義に徹した観点からすれば、形容詞は単純状態性動詞(stative verb)の一種にほかならず、特にとりあげる問題はないと思えるかもしれない。しかし、形容詞には尺度という要素があって、尺度による関連語群の分析が問題になる。なお、この場合関連語群には品詞論上の形容詞だけではなくて、機能的に形容詞的働きをする言葉(動詞や名詞の形容詞的用法を含む)をすべて扱わないと有意義な分析にはならない。他方、日本語形容詞には統語論上ガーガ構文とよばれる形式が豊富であるが、これは動詞一般とは異なった取り扱いが必要である。本稿では、これらの問題のうち、ガーガ構文の取り扱いについての考察を行う。

- 著者

- 張 化燮

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.55-64, 2005-01-31

本研究は、幾何学的形態による動的イメージ生成過程に、ある特定の視覚要素が重要な手がかりとして働いていることに着目し、それらの抽出を試みた。まず、動的ィメージの生成が想起と操作といった認知記憶システムの働きと不可分の関係にあるということから、言葉の意味解釈を行って我々の記憶に保持されていると考えられる、動きに関わる情報の全体的な類型を調べた。そして、その結果に基づいて作品に対する印象評定を行い、因子分析による解釈を求めた。その結果、動的イメージ生成過程には「方向、間隔、角度、大小、位置、多少」といった6種類の視党要素が密接に関連していることが明らかになった。6種類の視党要素は、想起と操作過程を媒介する役割を果たして様々な動的イメージを引き起すと推測され、今後、操作過程との関係に関する検討が必要であると考えられる。

- 著者

- 稲垣 貴士

- 出版者

- 大阪成蹊大学

- 雑誌

- 大阪成蹊大学芸術学部紀要 (ISSN:18801544)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.29-34, 2007

トリン・T・ミンハの《ルアッサンブラージュ》(1982)は、アフリカのセネガルを撮った40分のドキュメンタリー・タッチの映画である。しかし、一見ドキュメンタリー映画のようでありながら、ドキュメンタリー映画の常套的な手法や方法論が意図的に解体された映画であり、その批評的、かつ詩的、音楽的な映像表現は、既存の映画ジャンルには分類しがたい特異な創造特性と魅力を備えている。ここでは、《ルアッサンブラージュ》の作品分析とトリンのドキュメンタリー映画論『全体化する、意味の探求』を通して、その点に言及したい。

1 0 0 0 OA 自然なインタラクションを通した認知発達メカニズムの構成的解明

1 0 0 0 OA 鉄の不均質核生成におよぼす酸化物の影響

- 著者

- 大橋 徹郎 広本 健 藤井 博務 塗 嘉夫 浅野 鋼一

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.614-623, 1976-05-01

- 被引用文献数

- 5

As a part of the study on the effect of oxides on heterogenuous nucleation during iron solidification, the effects of Al_2O_3, SiO_2, and rare earth oxides were examined, by measuring the critical supercooling of 300 g electrolytic iron under special slag in a Tammann furnace. The following results have been obtained. 1) The critical supercooling for heterogenuous nucleation is remarkably lowered than that of homogenuous nucleation. This value is 3℃ by the addition of R.E.M, and this is extremely small when compared with 14℃ by Al_2O_3, 30℃ by SiO_2, and 53℃ by MnO. 2) The heterogenuous nucleating potency of oxide catalyzers is dependent upon the difference of interfacial energy between the oxide substrate and δ-Fe. This interfacial energy can be theoretically explained by the disregistry between both crystals.

- 著者

- Takuma Iwai Hiroshi Yoshida Tadashi Yokoyama Hiroshi Maruyama Seiji Suzuki Takeshi Matsutani Akira Matsushita Atsushi Hirakata Koji Sasajima Eiji Uchida

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.189-193, 2011 (Released:2011-06-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 5 3

We describe a patient in whom a fish bone penetrated the duodenum and migrated into the right renal vein. The bone was successfully removed with surgery. The 75-year-old man was admitted to Nippon Medical School Tama Nagayama Hospital because of right upper abdominal pain persisting for 7 days. The patient's medical history was not relevant to the current disorder. Plain radiography showed no abnormalities. Computed tomography revealed a linear object of high intensity that had penetrated the duodenum and migrated into the right renal vein with thrombus. The object was surrounded by a low-density area, suggesting severe inflammation. The patient had eaten fish 1 day before the onset of abdominal pain. We diagnosed duodenal penetration caused by an ingested fish bone. Endoscopic examination showed erosion, but no fish bone or ulceration was detected in the duodenum. The patient was treated conservatively with fasting, peripheral parental nutrition, and intravenous antibiotics. Three days after admission, non-contrast-enhanced computed tomography showed no movement of the foreign body. The patient continued to have pain, and the decision was made to surgically explore the abdomen. Intraoperative ultrasonography showed that the foreign body had migrated completely into the right renal vein with thrombus. Severe inflammation of the right renal vein was observed. Because we could not remove the foreign body without seriously injuring the right renal vein, right nephrectomy was performed. Macroscopic examination of the surgical specimen confirmed the presence of a fish bone with thrombus in the right renal vein. The patient was discharged 9 days after operation, with no complications.

1 0 0 0 OA 遺伝的アルゴリズムと極小値探索アルゴリズムとのハイブリッド化による板取り問題の一解法

- 著者

- 藤田 喜久雄 赤木 新介 廣川 敬康

- 出版者

- 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.564, pp.2576-2583, 1993-08

1 0 0 0 OA 遺伝的アルゴリズムを用いた自動ネスティングシステムの開発と実用化

- 著者

- 山内 重樹 手塚 研治

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 日本造船学会論文集 (ISSN:05148499)

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.178, pp.707-712, 1995 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 6

Nesting in shipbuilding is work that complicated parts of various sizes are arranged in steel plate as many as possible. The work has been done by experts. We have developed the automatic nesting system by use of Genetic Algorithm (GA) and new algorithm which are introduced from heuristic rules which the experts have. We call the algorithm “geometrical simplification of parts”, “pairing algorithm” and “grouping algorithm”. This paper describes that the combination with GA and new algorithm which we propose is effective to the processing speed of the system and the scrap ratio of nesting and that the system is available for practical use.

1 0 0 0 核沸騰熱伝達における核生成因子について

- 著者

- 西川 兼康 藤田 恭伸

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集 (ISSN:00290270)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.347, pp.2151-2159, 1975-07-25

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 近藤 仁之

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社會經濟史學 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.216-246, 1959-06-30

1 0 0 0 小特集 天皇制コードへの異論反論

- 出版者

- 同時代社

- 雑誌

- 葦牙 (ISSN:1343814X)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.151-184, 2006-07