2 0 0 0 OA 幼児を対象としたテキストの対象年齢推定方法

- 著者

- 藤田 早苗 小林 哲生 南 泰浩 杉山 弘晃

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.604-620, 2015-12-01 (Released:2016-06-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 7

We aim to create gradual readability (or target age) measures from infants to elder children. For Japanese texts, several readability measures have been proposed, none of which is applied to texts for infants. Therefore, in this paper, we employ 123 pic-ture books which are clearly decided fine-grained target ages as criterial corpus. Then we investigate the applicability of two previous works to these picture books. Both works show modelate performance. Then we propose a method using new learner and features, and we achieved higher performance to guess the target age.

2 0 0 0 OA 「自分の身体の使い心地」の心理学的・脳科学的計測

- 著者

- 葭田 貴子 神谷 聖耶 田島 大輔

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.252-258, 2016 (Released:2016-03-29)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 硫酸塩還元菌

2 0 0 0 OA 近年の室内空気汚染問題について:未規制物質による健康リスク

- 著者

- 斎藤 育江 大貫 文 戸高 恵美子 中岡 宏子 森 千里 保坂 三継 小縣 昭夫

- 出版者

- The Society for Risk Analysis, Japan

- 雑誌

- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.91-100, 2011 (Released:2012-01-22)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 5

In the 1990s, the so-called ‘sick house syndrome’ became an area of public concern. Consequently, the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan established Indoor Air Guidelines for 13 compounds as a preventive measure against sick house syndrome. In recent years, lower concentrations of the 13 chemicals in newly built houses diminished the health risk from those chemicals. As a result, instead of the regulated chemicals, unregulated chemicals such as methylcyclohexane, dichloromethane and acetone became common in building materials. These chemicals have also been found to cause sick house syndrome. Thus, in addition to the regulation of individual chemicals, it is now believed that it is necessary to minimize the total amount of volatile organic compounds (VOCs) in order to diminish the health risk from indoor air chemicals.

2 0 0 0 OA 香りの感情価に及ぼす音楽の影響

- 著者

- 阿久津 洋巳 市原 茂 石戸谷 真由子

- 出版者

- 日本官能評価学会

- 雑誌

- 日本官能評価学会誌 (ISSN:1342906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.116-121, 2005-10-15 (Released:2013-07-11)

- 参考文献数

- 4

We investigated the effect of music on emotions that were induced by two essential oils (peppermint and lavender). Participants (n=16) sniffed the stimuli of peppermint and lavender, and evaluated the emotional values while two pieces of music, one delightful and one gloomy, were presented. We found that the emotional values for the fragrances of these olfactory stimuli were influenced by the emotions induced by the music: delightful music enhanced the delightful mood induced by one of the essential oils (lavender), and gloomy music reduced the delightful mood induced by both oils.

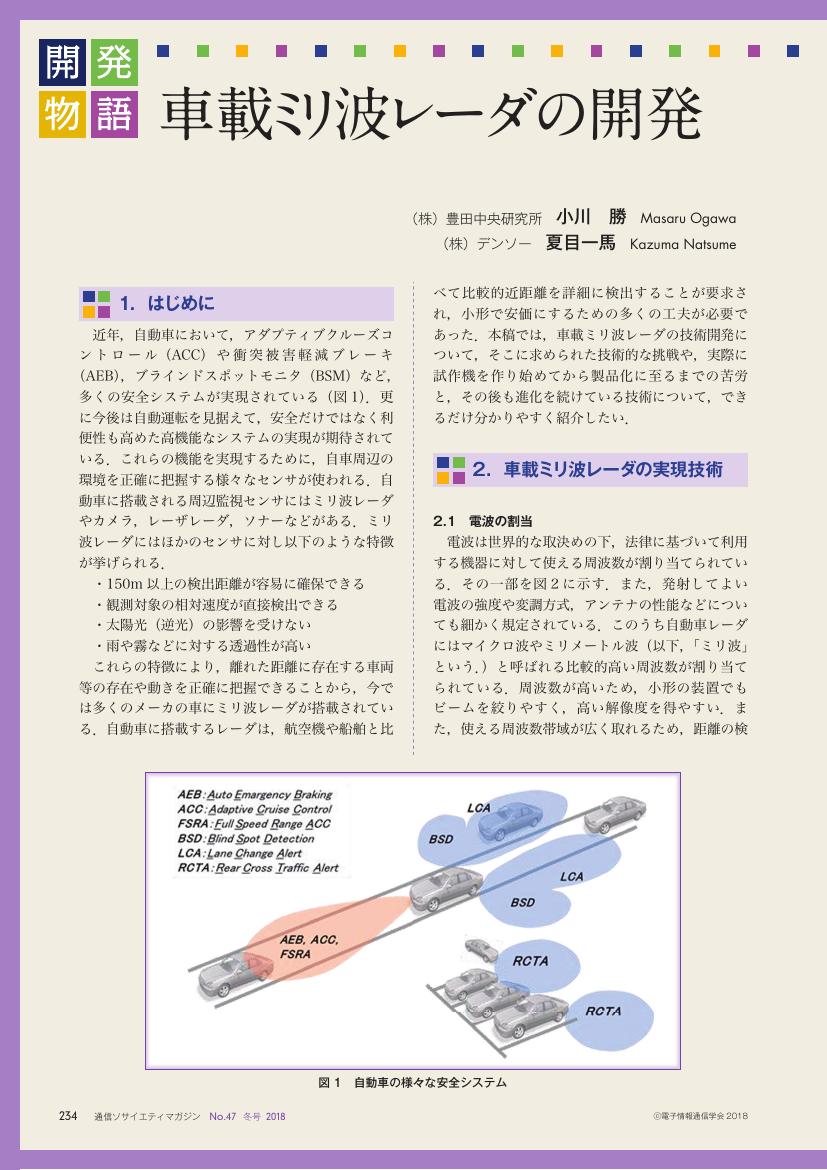

2 0 0 0 OA 車載ミリ波レーダの開発

- 著者

- 小川 勝 夏目 一馬

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.234-241, 2018-12-01 (Released:2018-12-01)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA Isometric mid-thigh pull force-time characteristics: A good indicator of running performance

- 著者

- Danny Lum Kelvin Chua Abdul Rashid Aziz

- 出版者

- Active Aging Research Center

- 雑誌

- Journal of Trainology (ISSN:21865264)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.54-59, 2020-11-02 (Released:2020-11-30)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 6

Objectives: The relationship between force-time characteristics obtained from isometric mid-thigh pull (IMTP) and endurance running performance has not been studied. The purpose of this study was to investigate the relationships between force-time characteristics obtained from IMTP with indicators of endurance running performance. Design and Methods: Participants attended a familiarisation session to be familiarised with all testing protocols. Subsequently, they completed the IMTP and a 2.4-km run time trial (2.4-kmTT) on the first testing session. Post 48-72 h of the first session, they then performed a running economy (RE) test at 12 km.h‒1 and graded exercise test on the second testing session. Results: Significant inverse correlations between all IMTP measures and 2.4kmTT was observed (r = -0.53 to -0.78, p < 0.01). Similarly, all IMTP measures were significantly correlated to maximal aerobic speed (r = 0.38 to 0.66, p < 0.05) except Force at 150 ms. There were significant correlations between IMTP peak force, net peak force and rate of force development (0-150 ms) with lower limb stiffness (r = 0.41 to 0.49, p < 0.05). Force at 100 ms and all rate of force development measures were significantly correlated to RE (r = -0.44 to -0.68, p < 0.05). Conclusion: Findings showed that measures obtained from IMTP are good indicators of endurance running performance and can provide insights into the force generating capability required by endurance runners. In addition, the significant correlations between strength measures and running performance suggest that muscular strength may be an important determinant of running performance.

2 0 0 0 OA 頭骨含気化状況にもとづくエゾライチョウの齢査定

- 著者

- 蔡 煕永 藤巻 裕蔵

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.17-22,50, 1996-04-25 (Released:2007-09-28)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 1

エゾライチョウ Bonasa bonasia の齢査定法としては初列風切羽9番目の暗色縞の数,初列風切羽1番目の先端部のベージュ色の幅,下顎骨に見られる層構造の数による方法がある.しかし,前2方法で用いられる形質には地理変異があり,必ずしもよい齢査定の基準とはいえず,下顎骨を用いる方法は手数がかかる.エゾライチョウの頭頂の未含気化部は成鳥になっても消失することはなく,成長するとともに小さくなる,この部分の大きさが齢査定の基準として有効かどうかを,飼育で齢の明らかな37羽(1か月齢~5年齢)を用いて検討し,その結果を1991/92,1992/93の狩猟期に捕獲された49羽に適用してみた.計測部位は頭骨全長(TL),頭骨最大幅(GW),未含気化部の長さ(AL)と幅(AW)の4か所である.未含気化部の大きさの指標として,AL,AW,ALXAW,AL/TL,AW/GWの5つの値を用い,これらと実際の齢との関連を調べた.TLとGWの平均値は1か月齢のそれぞれ42.3±2.5(n=5,平均値±SD,以下同様),19.8±1.1mmから4-5か月齢の51.7±0.7(n=6),23.1±1.1mmに増加したが,その後は8-10か月齢で51.8±1.4と23.0±1.4mm(n=6),≧12か月齢で52.4±0.8と23.9±0.5mm(n=11)で,頭骨の大きさは4か月齢で成鳥の大きさに達した.ALの平均値は1か月齢で9.1±0.7mmで,その後徐々に減少し,≧24か月齢で5.9±1.7mmとなった.AL/TLの平均値も1か月齢の0.217±0.025から≧24か月齢の0.112±0.032%に変化し,ALと同じような減少のしかたを示した.ALXAWの平均値は1か月齢の71.5±7.4(n=5)から5か月齢の31.6±6.8(n=4)に減少したが,その後は≧24か月齢の17.0±7.6(n=5)に徐々に減少した.AWとAL/GWの平均値は1か月齢のそれぞれ7.8±0.3mm,0.395±0.031%から9~10か月齢の2.6±0.7mm,0.115±0.032に変化し,それ以後には大きな変化は見られなかった.エゾライチョウは6月に孵化するが,北海道におけるエゾライチョウの狩猟期は10月1日~1月31日なので,狩猟で捕獲される個体で,1年未満のものでは4~7か月齢,1年以上のものはすでに15か月齢以上である.そのため,上述の5つの指標でこれらの2つの齢群を区分できるかどうかを検討した.ただし,7か月齢の個体がいなかったので,若齢群を4~8か月齢とした.4~8か月齢と≧15か月齢との間で5つの指標を比較すると,AW,ALXAW,AW/GWの3指標の平均値には有意な差が認められた.しかし,AWとAL×AWは2つの齢群の間でそれぞれ一部重複するため,指標としては不適である.AW/GWの平均値は2つの齢群の間で有意な差が認められ,範囲も若齢群で0.158~0.306,成鳥群で0.063~0.145で重複しなかった.これらの結果から,4-8か月齢と≧15か月齢とを区分すのに適切な指標は,AW/GWで,区分する基準値は0.15%とできる.この方法を,狩猟で捕獲された49羽に適用したところ,33羽(67%)が1年未満,16羽(33%)が1年以上の個体であった.

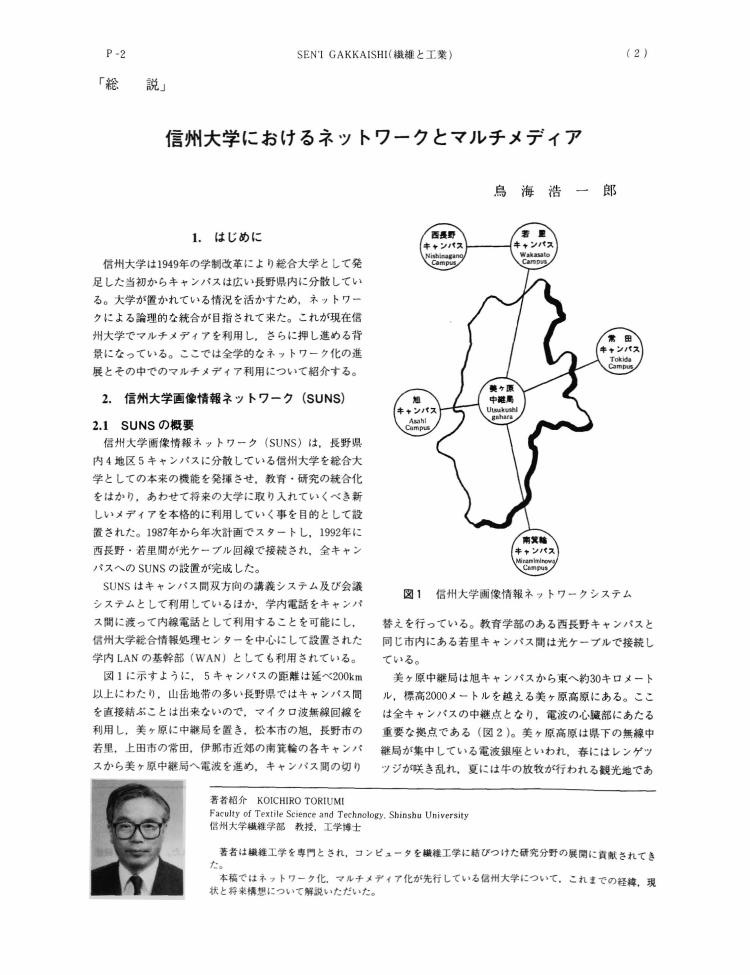

2 0 0 0 OA 信州大学におけるネットワークとマルチメディア

- 著者

- 鳥海 浩一郎

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.P2-P6, 1997-01-10 (Released:2008-06-30)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA 医療の質改善は三つの顧客満足 (CS) から

- 著者

- 稲垣 春夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医療マネジメント学会

- 雑誌

- 日本医療マネジメント学会雑誌 (ISSN:18812503)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.312-315, 2008-09-01 (Released:2011-03-16)

- 参考文献数

- 5

顧客満足 (CS) とは「顧客の抱える問題をいち早く解決すること」によって得られる。よって、健康上の問題を抱える患者は病院にとって顧客と言える。また、CSはその範囲を拡大してCS (患者・家族の満足)、DS (連携先の医療機関、福祉施設等の満足)、ES (自院の職員の満足) の三つの顧客満足と捉えることが出来る。組織のマネジメントとは提供するモノやサービスの質を保証することであり、病院のマネジメントは医療の質を向上し、三つの顧客満足を達成することと定義される。トヨタ記念病院は三つの顧客満足の考え方を「利用される方々の笑顔が私たちの誇りです」として理念の最初に掲げるとともに、CSを病院マネジメントの根幹に置いている。さらに、日常業務の達成のために方針管理の手法を用いているが、トヨタ自動車の方針管理は職員の人材育成に重きが置かれており、能力育成主義と呼ばれるべきものである。当院の実施した医療の質向上のための方策の一部である、組織横断的業務活動の推奨、臓器別センター制の導入および、臨床指標の設定と活用について若干の説明を加える。

2 0 0 0 OA 戦後日本政治学における「ラスキ・ブーム」の位相

- 著者

- 大井 赤亥

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.2_225-2_245, 2009 (Released:2013-02-07)

Harold Laski was once a popular political theorist in postwar Japanese politics. This paper examines the ‘Laski boom’ in the 1950s by comparing three Japanese political scholars: Masao Maruyama, Yoshihiko Seki, and Yasuzo Suzuki. While Maruyama depicts Laski as a consistent thinker, Seki stresses Laski's waver in his theory of state and liberty. Meanwhile, while holding a Marxist perspective, Suzuki sincerely accepts Laski's individualism and his theory of liberty. Through the comparison, we shall comprehend that Maruyama and Suzuki similarly appreciate Laski's political ambivalence between western democracy and communism. However, this paper also suggests a curious irregularity that Maruyama was attracted to Laski's gradual commitment to communism, and that Suzuki learned liberal theory of right from Laski. In conclusion, Laski's dilemma was also the shared dilemma of Maruyama and Suzuki, and this paper proves the ‘Laski boom’ in postwar Japanese politics as the intellectual cross-point where these political scholars intersected.

2 0 0 0 OA シャトーカミヤの建設経緯と建築的特徴

- 著者

- 中野 茂夫 斎藤 英俊 中島 伸

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.629, pp.1617-1624, 2008-07-30 (Released:2009-09-30)

- 参考文献数

- 7

The purpose of this paper is to clarify an architectural history and character of Chateau Kamiya. Chateau Kamiya designed by Okada Tokitaro(1859-1926) was built by Kamiya Denbee(1856-1922) in September 1903. This building was the oldest comprehensive wine distillery in brick in Japan. In Chateau Kamiya, administration building, wine distillery and wine storage in brick extant. That three buildings stay almost unchanged after the construction. Chateau Kamiya is the only comprehensive wine distillery constructed in the Meiji era. Chateau Kamiya is a precious industrial heritage.

2 0 0 0 OA カイコ細胞質多角体病ウイルスが作る多角体の構造解析と多角体の応用

- 著者

- 森 肇

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.3_181-3_188, 2007 (Released:2016-04-13)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 OA アメリカ合衆国における教育長養成・免許資格の特徴と質保証をめぐる課題

- 著者

- 八尾坂 修

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.75-86, 2020 (Released:2020-04-01)

アメリカにおける教育長の養成・研修に着目すると、歴史的に免許資格と養成、更新・上進制の連結が特徴的である。免許資格要件の特徴として以下の点を見出すことができた。①発行される免 許状は包括的な行政免許状あるいは教育長固有の免許状である。②博士号あるいは教育スペシャリスト学位(博士論文を提出する必要のない准博士号)取得の要請。③教職経験や行政経験を要求しているのが歴史的特徴。④インターンシップ充実への州間差異。⑤教育長独自のテストを要求する州の存在。⑥上進制を導入する州(10 州)のなかで更新を認めず上位の免許取得を求める州の存在。⑦伝統的な大学院養成プログラムに対して州教育長会のような専門職団体、民間によるオルタナティブ養成・研修の存在。教育長養成プログラムの課題として、ア.入学募集、選抜、入学、イ.プログラムの目標・哲学、ウ.養成の核となるコースカリキュラム内容、特に実地体験の重視、エ.テニュア教員の存在といった基本的な視点、要素を共通認識して高める質保証が養成関連機関に求められる。

2 0 0 0 OA 薬学教育改革の成果と課題 二段階の「出口」―「就職」と「国家試験」に着目して

- 著者

- 速水 幹也

- 出版者

- 日本高等教育学会

- 雑誌

- 高等教育研究 (ISSN:24342343)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.165-185, 2016-05-30 (Released:2019-05-13)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

本研究では,薬学教育改革以後の6年制薬剤師養成課程を対象として,①就職(進路)と②国家試験という薬学教育における二つの「出口」に着目して分析を行い,改革の成果と課題を描出した.就職(進路)の分析からは,改革以後に病院・薬局など臨床現場への就職者割合が増加していることが明らかとなった.国家試験の分析からは,1.国家試験合格率が改革以後に低下傾向であること,2.国家試験合格率は学生の大学入学時の基礎学力によって規定されていることが明らかとなった.これら二つの結果から,改革の成果として高度な専門教育を受けた臨床現場への就職割合が増大する成果が確認された一方で,国家試験に合格できず高度な専門教育の効果を受けられない学生が生み出されているという課題が浮き彫りとなった.

2 0 0 0 OA 方言イメージが作り上げるドラマ

- 著者

- 熊谷 滋子

- 出版者

- 現代日本語研究会

- 雑誌

- ことば (ISSN:03894878)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.11-28, 2017-12-31 (Released:2018-01-12)

- 参考文献数

- 24

方言ブーム、方言尊重とうたわれている今日、日本語社会は依然として標準語を基本とし、方言を周縁に位置づける社会であることを、東北と関西を舞台としたテレビドラマから検証する。ドラマでは、東北は東京と対極に位置する田舎であり、自然あふれる童話の世界として描かれる。東北方言は若い女性、知的な男性には合わないイメージが反映され、より強く周縁化されている。一方、関西は東京を意識しない、国際的な都市のイメージを押し出し、「お笑い」や「けんか」が活発に展開される場として描かれる。関西方言は基本的に登場人物全員が使用できるため、それほど周縁化されていないように思われる。が、あらたまった場面や外国語の翻訳では標準語が用いられるため、ソフトに周縁化されている。田中(2016)が実施した方言イメージの調査結果、「東北=素朴、温かい」「大阪=おもしろい、怖い」にぴったりなドラマとなっている。メディアは、このようなイメージを再生産している。

- 著者

- 田原 佳子

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.117-123, 2001-08-30 (Released:2009-11-18)

- 参考文献数

- 7

難聴学級担当者の役割として直接的支援とともに間接的支援も行っていくことが重要であるという考えをもとに,難聴学級に通級する難聴児の通常学級の環境を整えることをねらって「難聴理解」の授業について追求した.難聴学級担当者が中心となって「難聴」について理解啓発していく授業,そして,難聴学級で学習したことを難聴児自身が中心となって健常児に広めていく授業,さらには,相手の立場に立つことを難聴児・健常児が共に考えていく授業を担任と連携しながら行った.特に,難聴児自身が難聴学級で学習したことを健常児に発信することで,難聴児が自分を見つめ,相手の理解を得たいという気持ちをもつことができた.また,健常児も具体的な場面を通して難聴による困難さについての理解を深め,お互いを認め合うことの大切さに気づいていった.

- 著者

- Taiji Noguchi Hiroko Nakagawa-Senda Yuya Tamai Takeshi Nishiyama Miki Watanabe Akihiro Hosono Kiyoshi Shibata Mari Ichikawa Ryozo Wakabayashi Kenji Nagaya Kanae Ema Naoko Okamoto Shoko Tsujimura Hitomi Fujita Mayumi Kamiya Fumi Kondo Tamaki Yamada Sadao Suzuki

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.566-573, 2020-12-05 (Released:2020-12-05)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 7

Background: Second-hand smoke exposure has been associated with poor mental health. However, among Japanese adults, little is known about the association between second-hand smoking and depressive symptoms. We examined this association in a cross-sectional study among a Japanese general adult population sample.Methods: Japanese adults were recruited from the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study in the Okazaki area between 2012 and 2017. Second-hand smoke exposure and smoking status were assessed using a self-administered questionnaire. Based on their frequency of exposure to second-hand smoke, non-smokers and smokers were categorized as “almost never,” “sometimes,” and “almost every day”. Depressive symptoms were defined by a Kessler 6 score ≥5 points. We performed a multivariable Poisson regression analysis to obtain adjusted prevalence ratios (PRs) and 95% confidence intervals (CIs) for depressive symptoms.Results: Overall, 5,121 participants (4,547 non-smokers and 574 smokers) were included whose mean age was 63.6 (standard deviation [SD], 10.3) years for non-smokers and 59.33 (SD, 10.2) years for smokers. The association between second-hand smoking and depressive symptoms was significant among non-smokers, but not among smokers. Among non-smokers, PRs compared with “almost never” were 1.25 (95% CI, 1.09–1.42) for “sometimes” and 1.41 (95% CI, 1.09–1.84) for “almost every day” (P for trend <0.001); among smokers, PRs compared with “almost never” were 1.30 (95% CI, 0.82–2.06) for “sometimes” and 1.44 (95% CI, 0.90–2.33) for “almost every day” (P for trend = 0.144).Conclusions: Second-hand smoking and depressive symptoms were associated among non-smokers. Our findings indicate the importance of tobacco smoke control for mental health.

2 0 0 0 OA 日本の「環境考古学」の成立と地理学

- 著者

- 宮本 真二

- 出版者

- 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2013年人文地理学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.58-59, 2013 (Released:2014-02-24)

日本における環境考古学は地理学研究者によって提示され,その後、日本考古学を含めてひろく認知されている.しかし,その成立過程について言及した研究は限定的である.本研究では,歴史地理学史における地形環境研究の展開と,環境考古学の成立が深く関与したことを明示する.その上で,近年注目されている,環境史,ジオ・アーケオロジー研究の可能性について検討する.

2 0 0 0 OA 顔から診断する先天異常

- 著者

- 大山 紀美栄

- 出版者

- 口腔病学会

- 雑誌

- 口腔病学会雑誌 (ISSN:03009149)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.77-81, 2003-06-30 (Released:2010-10-08)

- 参考文献数

- 13