4 0 0 0 OA ゴットフリートの「トリスタンとイゾルデ」 : トリスタンの少年期について

- 著者

- 斎藤 芙美子

- 出版者

- 相愛女子大学相愛女子短期大学

- 雑誌

- 相愛女子大学相愛女子短期大学研究論集.音楽学部編 (ISSN:03851338)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.21-33, 1980-02

4 0 0 0 OA VII.自己免疫性脳炎の診断と治療

- 著者

- 木村 暁夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.8, pp.1601-1610, 2021-08-10 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 12

自己免疫性脳炎は,免疫学的機序を介し発症する中枢神経疾患である.一部の患者では,傍腫瘍性に発症する.患者の血清・髄液中において,神経組織を標的とする自己抗体である抗神経抗体が検出されることがあり,診断マーカーとして重要である.診療のポイントは,傍腫瘍性の可能性を念頭においた腫瘍の検索と抗神経抗体の検索である.治療は,免疫療法と腫瘍に対する治療が必要であり,早期診断と治療の開始が予後の改善につながる.

4 0 0 0 OA 尿中薬物検出キットでテトラヒドロカンナビノール中毒の偽陽性を示した意識障害の1例

- 著者

- 櫻井 陽奈子 笹尾 健一郎 菅原 洋子 入野 志保 武部 元次郎 土屋 悠海 関根 和彦

- 出版者

- 日本救急医学会関東地方会

- 雑誌

- 日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.307-310, 2018-12-31 (Released:2018-12-28)

- 参考文献数

- 5

症例は67歳独居男性。肺扁平上皮癌に対する左肺全摘除術後の II 型呼吸不全のため在宅酸素療法導入中であった。居室で倒れているところを知人に発見されて救急搬送となり, 深昏睡のため緊急気管挿管後に原因を検索した。トライエージ DOA®でtetrahydrocannabinol (THC) 反応陽性を認めたが, 特定のトキシドロームはなく, II 型呼吸不全急性増悪による意識障害と判断された。支持療法のみで速やかに呼吸不全から離脱し, 覚醒後に患者は大麻の使用歴を否定した。廃用萎縮の進行により入院中の大麻使用は不可能であったが, 退院前 (第100病日) のトライエージ DOA®でもTHC反応が陽性を呈した。入院中もHIV感染に対してエファビレンツ内服が継続されたが, エファビレンツの内服により簡易型尿中薬物検出キットでTHC偽陽性を示すことが文献で報告されていることから, 偽陽性が考えられた。

- 著者

- 佐藤 友樹

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.137-139, 2019-06-17 (Released:2019-10-18)

- 著者

- Goun Park Keiko Ishii

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.2218, (Released:2023-10-31)

- 参考文献数

- 16

Scholars have explained political orientation and morality as a consequence of epistemic needs and empathic motivation. In this study, we replicate previous research on the influence of psychological states on moral foundations, system justification, and political orientation among Japanese participants. Consistent with previous findings, empathy is positively associated with care and fairness (called individualizing foundations) whereas epistemic needs to manage certainty (e.g., need for closure) are positively associated with ingroup loyalty, respect for authority, and purity (called binding foundations). Empathy and the need for closure indirectly affect political orientation and system justification through their influence on moral foundations. Contrary to previous findings, we find empathy to be positively associated with binding foundations whereas the need for closure is positively associated with individualizing foundations. We discuss the implications of these findings to show that moral foundations are a result of motivated social cognition.

4 0 0 0 OA 中華民国の「アジア反共同盟」構想 ―アジア冷戦変容下の集団安全保障政策―

- 著者

- 米 多

- 出版者

- 一般財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.188, pp.188_62-188_76, 2017-03-30 (Released:2018-12-19)

- 参考文献数

- 70

The purpose of this research is to examine the process of the Republic of China (ROC) on Taiwan implementing its anti-communist alliance policy in the middle of the 1960s with the Vietnam War intensified as the background. After evacuating to Taiwan, the ROC government lead by Chiang Kai-shek continued to declare its intention to recapture the mainland China and build up a collective security treaty organization like SEATO with other anti-communist countries in East Asia.It is generally considered that Chiang Kai-shek eventually gave up trying to add or join any Asia military alliance in the early 1960s around 1963, but recent research in Korea has shown that the ROC still had an interest in it after that. This paper presents the truth by using the newly opened archives in Taiwan, Korea, and the U.S. Moreover, special attention is paid to the decision-makers of the Ministry of Foreign Affairs of the ROC as another major factor influencing the promotion of the alliance concept and their response to national and Cold War regional politics at the same time. Because whatever the outcome, the bilateral talks and negotiations for the treaty of military alliance, with the end goal being the improvement of mutual understanding between ROC and other Asian anti-communist countries, which would have a substantial effect on ROC’s foreign policy making later.At the beginning of 1964 when the French government was about to establish the diplomatic relations with the People’s Republic of China (PRC), Chiang Kai-shek decided to commence military action as a countermeasure, and propose the concept of ‘Asian Anti-communist Alliance’ for setting up a new anti-communist alliance with the Republic of Korea (ROK) and the Republic of Vietnam (ROV) in advance in which the aim is to get the military support from ROK instead of U.S. and invading the mainland China through the North Vietnam, while the U.S. was starting to put great pressure on all the East Asian allies to follow the U.S. military strategy in Vietnam.The failure of the Sea battle of August 6 in 1965 made the ROC leaders recognized that the ROC’s military power was not strong enough. In the late 1960s, Chiang Kai-shek postponed the military action and let the POK take the initiative in APACL after losing interest in joining or adding a new alliance. On the other hand, the ROC’s diplomats started to coordinate their Asian foreign policy after the Concept of ‘Asian Anti-communist Alliance’ failed, in response to the regional political transformation in East Asia that most of the free countries had been seeking to improve the domestic economy rather than the ideological confrontation.

4 0 0 0 第三世代認知科学の哲学的基礎に関する研究

1.J.J.ギブソンの生態学的知覚論、F.J.ヴァレラのEnaction理論はいずれも伝統的な実在論/観念論という存在論的な二項対立を超えた存在論、客観主義/主観主義という認識論的な二項対立を越えた認識論を要求しており、これらはメルロ=ポンティが自らに課した哲学的な問いと同型である。2.それゆえ、メルロ=ポンティに依拠しつつギブソン、ヴァレラらの認知科学に哲学的な基礎を与えることができる一方で、メルロ=ポンティの存在論、認識論を解釈しなおす可能性も生じる。研究分担者河野はメルロ=ポンティとギブソンの存在論を「性向の実在論」として再定式化することを提案している。3.また、研究分担者信原は心脳同一説への批判として、認知は脳、身体、環境からなるシステムによって担われていることを、コネクショニズムの立場から明らかにした。また研究代表者能川が分担して研究したEnaction理論の見地からすると、コネクショニズムを身体-環境というシステムの中に位置づけることにより、ギブソンやヴァレラらが主張する反表象主義の立場とコネクショニズムとを整合的に理解する可能性が開ける。後者については、今後さらに研究を継続する予定である。4.研究分担者中村は「心の理論」論争がもたらした知見を認知意味論の解釈にとりいれることにより、認知意味論に欠けていた意味の間主観的生成という側面を記述することが可能になることを示した。また研究代表者能川は関連性理論をある種の「心の理諭」として捉えなおし、コミュニケーションを「表象」ではなく「行動」の観点から理解しなおす可能性を検討したが、これについては今後さらに研究を進める必要がある。

4 0 0 0 OA 副鼻腔炎を目標に麗澤通気湯加辛夷を試みた5症例

- 著者

- 福田 美絵子 來村 昌紀 隅越 誠 小林 亨 寺澤 捷年

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.204-211, 2012 (Released:2012-10-11)

- 参考文献数

- 9

麗澤通気湯は『蘭室秘蔵』収載の方剤で副鼻腔炎との関連が推測できる諸症状を改善する事が知られている。先にわれわれは,本方剤が奏功した常習頭痛,気管支喘息,気管支アミロイドーシスの3症例を報告した。本稿は副鼻腔炎を合併した,月経前症候群,頭痛,食欲不振,手指知覚障害,咳嗽を主訴とした5症例に対し,副鼻腔炎を目標に本方剤を単独,あるいは補助的方剤との併用を行い,本方剤の証を明確にすることを試みた症例の報告である。

4 0 0 0 青森県の窪地として確認できる竪穴

- 著者

- 青森県教育庁文化財保護課編集

- 出版者

- 青森県教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 2023

4 0 0 0 OA ホログラフィ(ヘッドライン:光を発する塗料)

- 著者

- 鎌田 康昌

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.130-133, 2009-03-20 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 4

ホログラムの色彩は光の回折によるもので,化学的プロセスによる発光発色とは異なる。再生が白色光の場合,ホログラムの表面構造あるいは立体的(厚み方向の)構造,屈折率分布を加工することによって,各波長成分による回折角度の違いが生じ,色彩が生じる。つまり,顔料や染料を用いず,照明する光から独自の色彩を得ることができる。

4 0 0 0 OA 水神信仰からみた霞ヶ浦の環境

- 著者

- 五十川 飛暁 鳥越 皓之

- 出版者

- 日本村落研究学会

- 雑誌

- 村落社会研究 (ISSN:13408240)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.36-48, 2005 (Released:2013-10-20)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

The purpose of this paper is to consider an environmental policy from a perspective of the residents on the shore of Lake Kasumigaura. So far, various policies were attempted against the considerably polluted water of Kasumigaura, the second largest lake in Japan. Some of these policies, for example, were to enlighten people’s environmental consciousness or to control the water pollution. However, most of these attempts were not remarkably effective. Therefore, this paper tries to understand the residents’ image of Kasumigaura by referring to the religious symbol of the shore, Suijin, a sort of guardian deity of water. By looking at the functions and the distribution of Suijin throughout Kasumigaura, the paper clarified how the residents maintain the relationship with Suijin. Firstly, people by the shore communicate with Suijin through community. Secondly, their relationship was intentionally maintained durable through the lasting character of community. Furthermore, through the Suijin’s mediation, the residents on the shore pursue the relationship with the lake Kasumigaura at the aspect of Buji, a status of safe and calm social relationship. From the above investigations, the paper argues that the environmental policy has to secure the social relationship in the local communities, which enable the residents to communicate with the lake.

4 0 0 0 OA 偏光光学系蛍光X線分析装置を用いるコーヒー豆の微量元素分析及び産地判別への適用

- 著者

- 赤峰 生朗 大高 亜生子 保倉 明子 伊藤 勇二 中井 泉

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.10, pp.863-871, 2010 (Released:2010-12-21)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 9 12

実験室レベルで高感度な分析が可能な三次元偏光光学系蛍光X線分析装置を用いて,コーヒー豆の微量元素を定量し,統計解析を行った.産地判別に有用な元素を明らかにし,簡易・迅速な産地判別法として確立することを目指した.産地の指標となる6元素(Mn,Fe,Ni,Rb,Sr,Ba)を高感度に分析するために測定条件を最適化した結果,各元素において直線性のよい検量線を作成することができ,各元素の検出限界は,サブppmレベルとなった.コーヒー生豆75試料中の6元素を定量し,主成分分析を行った結果,6産地(ブラジル,コロンビア,ベトナム,インドネシア,タンザニア,グアテマラ)の生豆を特性化することができた.また,同ロットの生豆と焙煎豆の各元素濃度を比較した結果,これらの6元素について大きな差は見られなかったため,今回の産地判別手法における焙煎の影響は小さいことが分かった.本手法では,試料の前処理は10分程度,測定時間は2時間30分であり,自動連続測定が可能であることから,簡易・迅速な実用性の高い分析手法として,コーヒー豆の産地判別への応用が更に期待される.

4 0 0 0 時空間データに対する高速な平滑化法と地震波動場再構成への応用

- 著者

- 寺田 吉壱 松井 秀俊 長尾 大道

- 雑誌

- 日本地震学会2023年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2023-09-29

- 著者

- Katagiri Masatoshi Kasai Tetsuko Kamio Yoko Murohashi Harumitsu

- 出版者

- Springer

- 雑誌

- Journal of Autism and Developmental Disorders (ISSN:01623257)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.395-403, 2013-02-13

- 被引用文献数

- 23

The purpose of the present study was to determine whether individuals with Asperger’s disorder exhibit difficulty in switching attention from a local level to a global level. Eleven participants with Asperger’s disorder and 11 age- and gendermatched healthy controls performed a level-repetition switching task using Navontype hierarchical stimuli. In both groups, level-repetition was beneficial at both levels. Furthermore, individuals with Asperger’s disorder exhibited difficulty in switching attention from a local level to a global level compared to control individuals. These findings suggested that there is a problem with the inhibitory mechanism that influences the output of enhanced local visual processing in Asperger’s disorder.

4 0 0 0 OA 戦時下の真宗教学

- 著者

- 龍溪 章雄

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.266-269, 1984-12-25 (Released:2010-03-09)

4 0 0 0 OA 業務用エアーガンによる多発大腸損傷の1例

- 著者

- 宇山 拓澄 田崎 達也 上神 慎之介 香山 茂平 佐々木 秀 中光 篤志

- 出版者

- 日本腹部救急医学会

- 雑誌

- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.541-544, 2019-03-31 (Released:2020-04-11)

- 参考文献数

- 18

症例は32歳,男性。悪戯でエアーガンをズボン越しに肛門に注入された直後より腹痛と腹部膨満感を訴えたため,当院へ救急搬送された。腹部CT検査で腹腔内に多量の遊離ガス像を認めたが,穿孔部位は特定できなかった。気腹の解除目的で,針穿刺による経皮的ドレナージを施行した後,緊急開腹手術を施行した。横行結腸穿孔による腹膜炎の所見で,さらに,広範囲の結腸腸間膜対側に漿膜の裂傷を認めた。また,上行結腸からS状結腸までの腸間膜に気腫を認め,腸間膜側の損傷部位すべての同定は困難なため,結腸亜全摘を行った。回腸断端で一時的ストーマを作成し,残存したS状結腸を挙上し,粘液瘻造設とした。術後74日目に回腸―S状結腸吻合を行い,人工肛門を閉鎖した。圧搾空気による大腸穿孔に対する治療では,術中,下部消化管全体にわたり,慎重に損傷部位を検索する必要がある。

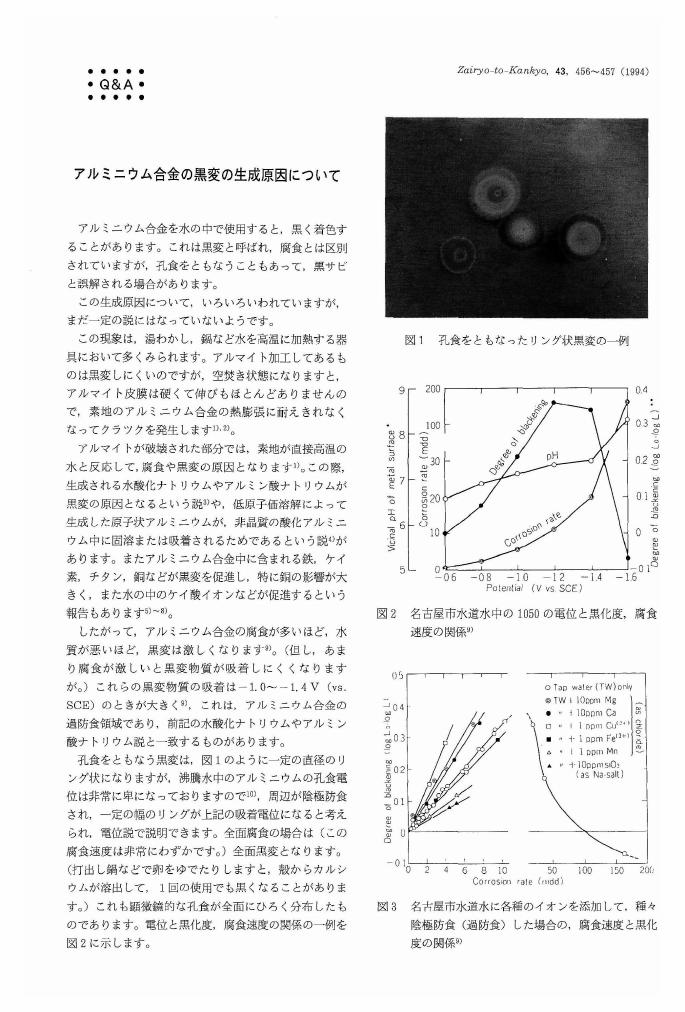

4 0 0 0 OA アルミニウム合金の黒変の生成原因について

- 著者

- 田部 善一

- 出版者

- Japan Society of Corrosion Engineering

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.456-457, 1994-08-15 (Released:2009-11-25)

- 参考文献数

- 10

4 0 0 0 OA イラン文化について

- 著者

- 足利 惇氏

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- 日本オリエント学会月報 (ISSN:18841384)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.10-14, 1959-02-25 (Released:2010-03-12)

4 0 0 0 OA ワームホールの観測的検証

本研究は、従来仮想的な理論研究の対象でしかなかったワームホールを観測的に検証する手段の研究を行い、さらに実際に探索を実施してその存在量に制限を付けることを目指した。さらに、こうした探索の理論的意義や存在可能性など、ワームホール検証を前提とした研究を前進させることを目指した。このため、2回の研究会を実施し、さらに学会などの場を利用して理論・観測の研究者間の交流を深め、議論を行った。その結果、複数の方法が考案され、実際に存在量の上限を求めることに成功した。また、ワームホールの安定性など関連した研究も進展した。一般の人の関心も高く、講演会などを通じて一般社会人との交流ができたことも大きな成果である。