4 0 0 0 OA 2018年秋に北海道西部日本海側で見られたアサガ オガイ科貝類の漂着

- 著者

- 志賀 健司 工藤 友紀 石郷岡 ゆりか

- 出版者

- 漂着物学会

- 雑誌

- 漂着物学会誌 (ISSN:13491555)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.27-29, 2019-12-25 (Released:2022-07-13)

- 参考文献数

- 11

In the fall of 2018, a lot of violet shells stranded on the coasts of the Japan Sea side of western Hokkaido, Japan. Janthina umbilicata discovered in Haboro is considered the nothernmost record.

- 著者

- 荒牧 勇

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.173-177, 2014-08-25 (Released:2017-07-28)

As most of the corticospinal fibers cross over to the contralateral side, the right side of the body is controlled by the left primary motor cortex, while the left side of the body is controlled by the right primary motor cortex. However, because callosal connections between the two hemispheres and ipsilateral corticospinal pathways convey the same information to bilateral homologous muscles, interference can occur between the left and the right motor system when we use bilateral hand simultaneously. This interference could work as a cost-effective measure in symmetric movements and a resource-demanding measure in asymmetric movement. In this paper, I discuss how the brain represents cost-effective and resource-demanding bimanual interaction.

4 0 0 0 OA インフォプロのための著作権入門 第7回 著作権が働かない場合(4) 著作権の保護期間

- 著者

- 南 亮一

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.7, pp.355-357, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)

4 0 0 0 OA 新刊紹介

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.143a, 2020 (Released:2020-03-31)

「マグマの発泡と結晶化 火山噴火過程の基礎」

- 著者

- 岡田 美穂 林田 実

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.163, pp.48-63, 2016 (Released:2018-04-26)

- 参考文献数

- 16

本研究は,①「あの喫茶店にコーヒーを飲む」のような誤用がどのような用法の「に」と動作場所を表す「で」の混同によるものであるかに焦点を当て,日本語学習者の「に」と「で」の習得の様子を探ったものである。まず,①の「に」を用いるという中級レベルの中国語話者計47人に対し翻訳調査などの予備調査を実施した。次に,日本語能力試験のN2に合格している中国語話者49人に対し「あの食堂(に・で・を・から)食事する」のような格助詞選択テスト式の調査を行い,49人の内10人にフォローアップインタビューを行った。回帰分析の結果,①の「で」→「に」は移動先を表す「に」と動作場所を表す「で」の混同による可能性があることが分かった。日本語学習者の習得は「場所への移動がある」と判断された場合に①の「に」が産出されるという段階を経て,その後,移動先を表す「に」と動作場所を表す「で」を正しく用いる段階に至るのではないかと考えられた。

4 0 0 0 OA 有契性か恣意性か ― オノマトペと音象徴

4 0 0 0 OA ブルボン王朝下のコーヒーとカフェ : ルイ14世の時代

- 著者

- 岩切 正介

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国立大学人文紀要. 第二類, 語学・文学 (ISSN:0513563X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.133-153, 1992-10-30

- 著者

- Machida Teruo

- 出版者

- 日本体育大学

- 雑誌

- 日本体育大学紀要 (ISSN:02850613)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.199-211, 2012-03-30

This paper was originally written in German and published under the title "Die letzten Worte von Miyamoto Musashi —Ein Übersetzungsversuch seines 'Dokkôdô'—" in: the "Bulletin of Nippon Sport Science University", Vol. 36, No. 1, 2006, pp. 105–120. It is now provided in English in response to not a few requests from all over the world.

4 0 0 0 OA 免疫抑制状態での水痘再感染

- 著者

- 株丹 浩二

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.311-312, 2014-07-01 (Released:2014-07-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 中川 彩美

- 出版者

- 一般社団法人 日本リスク学会

- 雑誌

- リスク学研究 (ISSN:24358428)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.67-76, 2023-10-20 (Released:2023-10-20)

- 参考文献数

- 46

Even though the outbreak of sick school syndrome (SSS) and multiple chemical sensitivity (MCS) in schools has recently been recognized as an issue, no sufficient countermeasures have yet been developed to deal with the health hazards as risk management. This study aim is to clarify the issues found in the model of risk management applied by the MEXT and in risk communication, which is the mainstay of risk management to ensure the safety of children, based on a case study of a school that suffered from chemical sensitivity, and to make suggestions for the improvement of the risk management guidelines in the future.

4 0 0 0 OA ワーキングメモリと学習方法の関連性

- 著者

- 土田 幸男 室橋 春光

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター

- 雑誌

- 子ども発達臨床研究 (ISSN:18821707)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.47-55, 2017-03-15

目標指向型の記憶であるワーキングメモリには制限された容量が存在し、学習を始めとする各種認知機能と関係する。本論文では、ワーキングメモリ容量についての基礎的研究を概観し、中央実行系を中心としたワーキングメモリの役割について検討した。また、ワーキングメモリが学習方法においてどのように関与しうるのか、認知負荷理論における効果とワーキングメモリの関係について概観した。最後に、ワーキングメモリという観点を踏まえた上で、今後の教育に望まれる学習方法について考察した。

- 著者

- Ryu Takagi Takashi Kubo

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0689, (Released:2023-10-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 原産種栽培・染色実験の計量データ化と出土資料による古代紫根染の再現研究

古代日本において最も高貴な色とされた紫染について、絶滅危惧種に指定されている日本原産ムラサキの栽培実験、『延喜式』ほか史料や紫根関係木簡に記された素材と量の意味の検討、条件を変えて染色サンプルを作成する各種実験、それらを総合して一疋の「深紫」を再現する染色実験を行った。実験過程において、『延喜式』や出土木簡に記された素材の役割や量の意味を検証し、紫根染めに必要な素材の条件や技術を確認した。紫根栽培の管理と移送法、素材の確保、各種工程の必要条件など、古代国家管理において成立しえた紫根染生産の特質を明らかにした。

- 著者

- Yuki HAMADA Fumio MIYASHITA Hideki MATSUOKA Yuki NISHINAKAMA Yusuke KAI Yusuke YAMASHITA Mei IKEDA Go TAKAGUCHI Keisuke MASUDA Fumikatsu KUBO Hiroshi TAKASHIMA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.273-278, 2023-12-31 (Released:2023-10-14)

- 参考文献数

- 12

Herein, we report a case of carotid artery stenting with proximal flow protection for severe stenosis of the left internal carotid artery using transbrachial and transradial artery approaches. Because an abdominal aortic aneurysm was present, we avoided the transfemoral approach. The procedure was successfully performed with a combination of an 8-Fr balloon guide catheter and microballoon catheter on separate axes. No complications such as pseudoaneurysm, thrombosis, or dissection were observed at the puncture site. The patient was discharged without complications and showed good outcomes at 3 months. This technique may offer a useful alternative for patients with severe stenosis who cannot be treated using a femoral artery approach.

4 0 0 0 OA インタビューで知る研究最前線 第5回 ソ連解体30年① 中東民族問題研究の視点から

- 著者

- 立花 優 鶴見 太郎 山口 昭彦 今井 宏平 岩﨑 葉子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.63-90, 2021-09-15 (Released:2021-09-28)

- 著者

- 佐藤 研

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, pp.409-426, 2008-09-30 (Released:2017-07-14)

キリスト教の内部批判として二百年以上前に誕生した「聖書学」は、歴史学と人間学に基づいた学問である。そうであれば、現段階に至って、その「批判」の対象を、キリスト教会や聖書文書だけに留まらず、人間イエス自身にも向けるのは当然と言わねばならない。教祖をあえて批判するという「不敬」こそ、今のキリスト教のキリスト論には必要と思える。それによって初めて、イエスの何が重大なのかが反省されるであろう。そもそもイエスは、人間として幾度も飛躍して最後の刑死の姿に至った。そうであれば、いわゆる公生涯の大部分において彼が語った言葉も、究極の妥当性を持ったものばかりではない。そこには、その終末論的時間感覚のごとく現在の私たちにはそのままでは通じないものもあれば、その威嚇的態度や自己使命の絶対化とも思える意味づけ等、教会が暗黙の内に真似をして悲劇的な自己尊大化を招いたものも存在する。現代の私たちは、こうした面のイエスに直線的に「まねび」の対象を見出してはならない。むしろ、そのゲツセマネの苦悩を通過した後、ゴルゴタで絶叫死するまでの沈黙から響いてくるものをこそ最も貴重な指針として全体を構成し直す必要があると思われる。

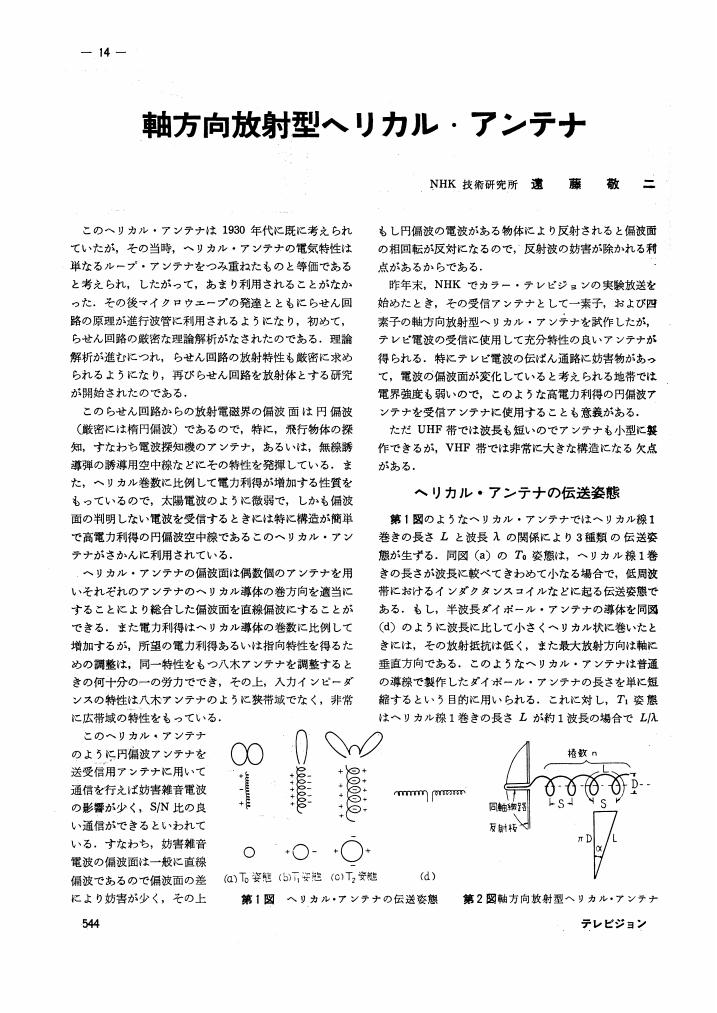

4 0 0 0 OA 軸方向放射型ヘリカル・アンテナ

- 著者

- 遠藤 敬二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン (ISSN:18849644)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.12, pp.544-548, 1957-12-01 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 8

4 0 0 0 OA 水準測量から明らかになった立山火山地獄谷の再隆起 —2020年9月~2021年9月—

- 著者

- 堀田 耕平 髙橋 秀徳 本田 裕也 剣持 拓未

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.83-89, 2023-06-30 (Released:2023-07-27)

- 参考文献数

- 21

Leveling surveys were conducted in Jigokudani valley, Tateyama volcano, since 2015. Subsidence was revealed to have started in 2017‒2018 when a new crater was formed at southwestern area of Jigokudani. Subsidence kept until 2020. During the one-year period from September 2020 to September 2021, ground of Jigokudani was revealed to have re-uplifted. We applied five types of deformation sources (Mogi-type spherical, finite spherical, penny-shaped, rectangular tensile fault and prolate spheroid sources) to the detected deformation. Using the grid search method and the weighted least squares method, we searched the optimal combination of the parameters of each model. Based on the c-AIC value, the penny-shaped deformation source was the best model among them. A penny-shaped inflation source with a radius of 375 m was located including southeastern area of Jigokudani valley where violent fumarole activities have been continued. Its depth was 50 m from the surface. The pressure change in the source of +0.8 MPa yields its volume change of +4800 m3. Inflation of the gas chamber beneath Jigokudani valley might have started due to increase in accumulation of volcanic gas/fluid or decrease in fumarolic activity.

- 著者

- 胡 益頔

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.29-43, 2023 (Released:2023-09-01)