4 0 0 0 OA 貴金属のリサイクル技術

- 著者

- 芝田 隼次 奥田 晃彦

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.1, pp.1-8, 2002 (Released:2006-01-31)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 67 80

The separation and purification methods of precious metals from the scrap containing precious metals are introduced in this review. The solid waste containing precious metals first is dissolved by the solution comprising oxidation agents and ligands, such as aqua regia, Cl2 + HCl and NaCN + O2. The separation of precious metals in the leached solution or wasted solution is carried out by using various methods like classic precipitation, cementation, ion exchange resin, activated carbon adsorption and solvent extraction. It depends on the concentration and combination of precious metals what kind of separation method is applied. Generally, adsorption and ion exchange methods are applicable to the dilute solution, while precipitation, cementation and solvent extraction are used for the concentrated solution. In the recovery of the precious metals in automobile catalyst, the collection of the platinum group metals in Cu or Fe metal melted by a plasma melting method is performed as one of the recovery techniques by the pyro-metallurgy.The fundamental of separation and purification methods, and some commercial plant examples are described for recycling of precious metals.

4 0 0 0 OA ヒルコ神話をめぐって

- 著者

- 福島 秋穂

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.27-37, 1967-10-01

- 著者

- 江頭 伸昭 川尻 雄大 大石 了三

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.141, no.2, pp.66-70, 2013 (Released:2013-02-08)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 2

白金系抗がん薬であるオキサリプラチンは,大腸がん治療のキードラッグであるが,急性および慢性の末梢神経障害を高頻度で発現し,身体的苦痛から患者のquality of life(QOL)を著しく低下させるだけでなく,がん治療の変更や中止を余儀なくさせることから,臨床上大きな問題となっている.オキサリプラチンによる末梢神経障害に対しては,エビデンスレベルの高い確立された予防・治療法はなく,症状が強くなった場合には休薬,減量,他薬への切り替えが行われているのが現状である.著者らは,オキサリプラチンによる末梢神経障害動物モデルを作製し,急性末梢神経障害である冷感過敏の発現には,オキサレート基によるNa+チャネル/Ca2+チャネル/nuclear factor of activated T-cell(NFAT)経路を介したtransient receptor potential melastatin 8(TRPM8)の発現増加が,慢性末梢神経障害である機械的アロディニアの発現には,白金を含有する部分によるNMDA受容体NR2Bサブユニットを介したnitric oxide(NO)の合成酵素(NOS)やCa2+/calmodulin dependent protein kinase II(CaMKII)の活性化がそれぞれ関与していることを明らかにした.さらに,その発現機序に基づいた予防・治療候補薬をいくつか見出した.今後はさらに詳細な発現機序の解明を行い,その発現機序に基づいた取り組みによって確かなエビデンスを構築していくことが重要である.

4 0 0 0 OA 斎藤勇見彦『欧州御巡回中日記』に見られる徳川頼倫一行のイスタンブル訪問

- 著者

- 奥山 直司

- 出版者

- アジア文化研究所

- 雑誌

- アジア文化研究所研究年報 = Annual Journal of the Asian Cultures Research Institute (ISSN:18801714)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.151-164, 2023-02

4 0 0 0 OA クラゲの有効活用の限界とムチンの化学

- 著者

- 丑田 公規

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.228-231, 2017-05-20 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 13

大量発生し,厄介者とされているクラゲを有効活用する解決策は,繰り返し話題になっているが,実情はそれほど容易な問題ではない。生物としてのクラゲの習性と,それを取り巻く社会状況は曲解され,それはメディアの取り上げ方によって拡大している。著者は新規な糖タンパク質であるクニウムチンをクラゲ体内に発見した経験をもつが,今のところその抽出が有効対策になるとは考えていない。またクラゲだけでなくムチンという化学物質については,一般人のみならず専門家の間にも誤った情報や呼称が広がっている。そこで,一般の化学教育に携わっている方に正確な情報をていねいにお伝えするため本稿を執筆することにした。

4 0 0 0 OA 神経障害性疼痛に対する薬物療法と治療の留意点

4 0 0 0 OA 多階調印画紙について

- 著者

- 馬場 進 奥島 勝雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.53-58, 1992-07-31 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 6

4 0 0 0 OA The amuseum

- 著者

- 埼玉県立歴史と民俗の博物館

- 出版者

- 埼玉県

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.(12), 2010-02-10

4 0 0 0 OA 新規統合失調症治療薬候補 Ulotarontのプロファイルと治療ポテンシャル

- 著者

- 今井 英明 Nina Dedic Heather Dworak Seth Hopkins Courtney Zeni Kenneth Koblan

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学会年会要旨集 第96回日本薬理学会年会 (ISSN:24354953)

- 巻号頁・発行日

- pp.2-B-S21-2, 2022 (Released:2022-12-26)

Since the discovery of chlorpromazine, antagonism of dopamine D2 receptors has been central to the mechanism of antipsychotic drug efficacy. Currently approved antipsychotics effectively manage the positive symptoms of schizophrenia, however, their effects on negative and cognitive symptoms are negligible. Moreover, these drugs are associated with many serious side effects (e.g., motor and endocrine abnormalities, sedation, and weight gain) which negatively impact medication adherence. Researchers have vigorously pursued new therapeutic targets to treat schizophrenia beyond D2 receptor blockade. Recently, trace amine-associated receptor1 (TAAR1) has emerged as a promising new drug target. This review will discuss the current state of research of TAAR1 and will summarize the status of TAAR1 agonists in clinical development and their potential treatments for psychiatric disorders. Ulotaront is a TAAR1 agonist with 5-HT1A agonist activity under investigation for the treatment of schizophrenia. Ulotaront is the first TAAR1 agonist to progress to randomized controlled clinical trials and has demonstrated broad efficacy in animal models of schizophrenia. Unlike all approved antipsychotic drugs, ulotaront does not exert its effects via blockade of dopamine D2 or serotonin 5-HT2A receptors. In a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in patients with an acute exacerbation of schizophrenia, ulotaront demonstrated efficacy for both positive and negative symptoms, with continued symptom improvement observed over the course of the optional 6-month open-label extension study. In these studies, ulotaront was generally safe and well-tolerated with a tolerability profile similar to placebo and distinguished from the antipsychotic class, supporting its novel mechanism of action and absence of D2-receptor blockade. Taken together, these results are supportive of the therapeutic potential of TAAR1 agonists as a possible new drug class for the treatment of schizophrenia.

4 0 0 0 悪徳土地取引裁判例集

- 出版者

- 悪徳土地取引研究会

- 著者

- Yasuyuki Okumura Nobuo Sakata Hisateru Tachimori Tadashi Takeshima

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.7, pp.264-271, 2019-07-05 (Released:2019-07-05)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 4 7

Background: Understanding the area-specific resource use of inpatient psychiatric care is essential for the efficient use of the public assistance system. This study aimed to assess the geographical variation in psychiatric admissions and to identify the prefecture-level determinants of psychiatric admissions among recipients of public assistance in Japan.Methods: We identified all recipients of public assistance who were hospitalized in a psychiatric ward in May 2014, 2015, or 2016 using the Fact-finding Survey on Medical Assistance. The age- and sex-standardized number of psychiatric admissions was calculated for each of the 47 prefectures, using direct and indirect standardization methods.Results: A total of 46,559 psychiatric inpatients were identified in May 2016. The number of psychiatric admissions per 100,000 population was 36.6. We found a 7.1-fold difference between the prefectures with the highest (Nagasaki) and lowest (Nagano) numbers of admissions. The method of decomposing explained variance in the multiple regression model showed that the number of psychiatric beds per 100,000 population and the number of recipients of public assistance per 1,000 population were the most important determinants of the number of psychiatric admissions (R2 = 28% and R2 = 23%, respectively). The sensitivity analyses, using medical cost as the outcome and data from different survey years and subgroups, showed similar findings.Conclusions: We identified a large geographical variation in the number and total medical cost of psychiatric admissions among recipients of public assistance. Our findings should encourage policy makers to assess the rationale for this variation and consider strategies for reducing it.

4 0 0 0 OA 〔学生懸賞論文発表 : 入選論文〕日本における貧乏神譚の研究

- 著者

- 羽鳥 佑亮 Hatori Yusuke

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雑誌 (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.7, pp.49-70, 2019-07

4 0 0 0 OA カルビドパ合剤とベンセラジド合剤の違いによるパーキンソン病患者L―ドパ血中濃度の変化

- 著者

- 永井 将弘 張 捷 中塚 晶子 矢部 勇人 野元 正弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.231S, 2004-01-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- 森沢 知之 岩田 健太郎 上野 勝弘 北井 豪 福田 優子 高橋 哲也

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11070, (Released:2015-12-08)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 6

【目的】回復期リハビリテーション(リハ)病院における心臓リハ実施状況および実施にかかわる問題点を明らかにすること。【方法】全国の回復期リハ病院194施設に対し郵送法にてアンケート調査を実施した。【結果】アンケートの回収率は61.9%で,心臓リハ実施率は7.5%(9施設)であった。心臓リハ非実施の理由は「循環器専門医の不在」や「心臓リハ経験者の不在」など人的要因が半数以上を占めた。今後の心臓リハ拡大には「回復期リハ病棟入院対象者患者の基準緩和」,「心臓リハに関する卒後教育体制の充実」,「心臓リハ施設基準の緩和」が必要とする意見が多かった。【結論】回復期リハ病院での心臓リハ実施施設の増加のためには急性期-回復期病院の連携システムの構築,心臓リハにかかわるスタッフの教育体制の充実などが今後の課題であると思われた。

4 0 0 0 OA 酸性湖とアルカリ湖にすむ魚の適応戦略

- 著者

- 広瀬 茂久 平田 拓 江嵜 正浩

- 出版者

- 極限環境生物学会

- 雑誌

- 極限環境微生物学会誌 (ISSN:13485474)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.69-73, 2006 (Released:2007-04-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 現代中国における障害者観: 障害当事者と非当事者の聞き取り調査から

- 著者

- 杜 林

- 出版者

- 金沢大学大学院人間社会環境研究科 = Graduate School of Human and Socio-Enviromental Studies Kanazawa University

- 雑誌

- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.15-30, 2017-03-28

本研究では,今後の障害者福祉の一助となるよう,中国において障害のある人びとに関する聞 き取り調査を実施して,現代中国における障害者観を明らかにすることを目的としている。具体 的には,障害当事者の生活実態や意識という視座,および非当事者の障害者観という視座から検 討するものである。そして,それらを踏まえながら,中国における障害者の現状や障害者福祉政 策の問題について考察する。 調査データの分析から,障害当事者がさまざまな形で差別や社会的な排除を経験し,差別に対 して,「もう慣れた」,「理解してもらえない」という「無力感」を感じていることが明らかになっ た。また,因習的な観念によって,障害当事者および家族ともども,障害に対する態度として,「世 間を避ける」,「障害によって恥を感じる」という意識がある。他方で非当事者は,障害のない人 びとを「私たち」とみなし,障害のある人びとを「彼ら」として区別し,差異化しているという ことがわかった。 こうした分析結果から,現在の中国では障害のある人びとに対する誤解や偏見の意識が根強く 残っており,それゆえ障害のある人びとがさまざまな形で差別され,社会的に排除されている構 造を明らかにすることができた。To improve the well-being of people with disabilities, and clarify the perception of disability in modem China, I interviewed people with disabilities in China. Specifically, this study aims to discuss the living conditions of people with disabilities and what they think of themselves, as well as non-disabled people's perception of disabilities. Subsequently, 1 examine the problems of the current situation and the welfare policy for people with disabilities in China. The survey data indicated that people with disabilities have experienced discrimination and social exclusion in a variety of ways and feel "a sense of powerlessness" that they have become "accustomed to"the discrimination, or feel that "we're unable to be understood." Additionally, family members of people with disabilities also believe that "avoid the world" or "feel ashamed" due to the traditional prejudices that exist on this subject. On the other hand, non-disabled perceive people with disabilities as "they" and themselves as "we." Thus, it was found that discrimination does exist. From the results of this analysis, it is clear that people with disabilities have been discriminated and excluded in different ways because of the deep-rooted misunderstanding and prejudice that is prevalent in the modem China.

4 0 0 0 OA 微生物創薬と国際貢献

- 著者

- 大村 智

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.7, pp.7_80-7_95, 2016-07-01 (Released:2016-11-04)

4 0 0 0 OA 学校における貧困の表れとその不可視化 ──生活保護世帯出身生徒の学校生活を事例に──

- 著者

- 盛満 弥生

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, pp.273-294, 2011-06-10 (Released:2014-06-03)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 20 2

本稿では,エスノグラフィーという手法を用いて,学校生活の中で貧困層の子どもに特徴的に表れる課題を明らかにし,それらの課題が学校や教師から貧困層の問題として捉えられにくい背景にある学校文化のあり様について検討した。 対象となった生活保護世帯出身生徒の約半数が「脱落型」の不登校を経験し,不登校経験や学習資源の不足等が直接的に影響して低学力に陥っており,将来の夢や進路に対する「天井感」が見られた。 このような目立った課題を有する彼らであっても,生徒を家庭背景や成育歴によって「特別扱いしない」日本の学校文化の中にあっては,学校や教師から「貧困層」の子どもたちとして,特別に処遇されることはない。しかし,彼らの不利が他の一般生徒との違いとなって学校で表れた場合には,学校や教師から特別な配慮や支援がなされることになる。ただ,この場合の支援のあり方は,貧困による不利を解消しようとする積極的な働きかけというよりはむしろ,集団の中で顕在化してしまっている不利を隠そうとする消極的なものとなる。 本来であれば,子どもの状況を一番把握しやすい,そして,貧困層の子どもが常に一定数存在し続けていたはずの学校現場で,貧困の問題がこれまでほとんど立ち現れてこなかった背景には,こうした「特別扱いしない」学校文化と,差異を見えなくするための「特別扱い」の影響があったと考えられる。

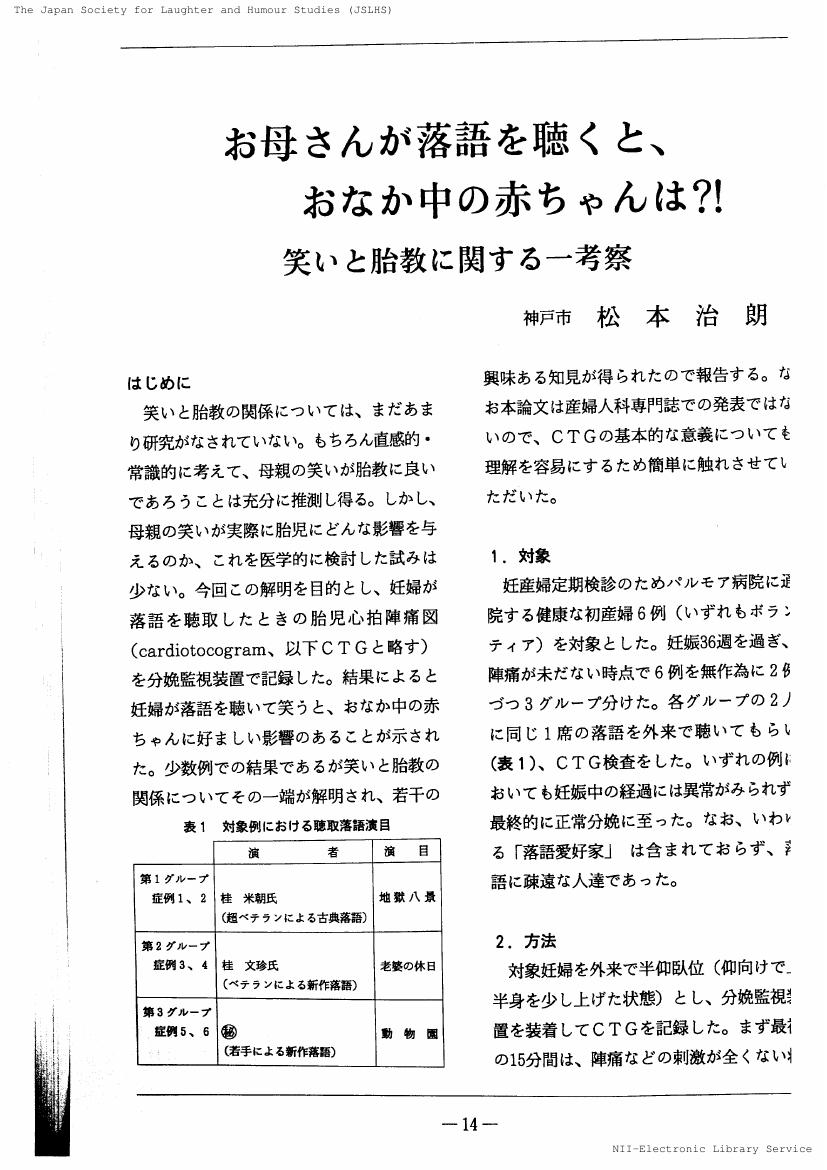

4 0 0 0 OA お母さんが落語を聴くと、おなか中の赤ちゃんは?! : 笑いと胎教に関する一考察

- 著者

- 松本 治朗

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.14-19, 1996-07-13 (Released:2017-07-21)

4 0 0 0 OA 米国における大規模学力パネル調査の特徴 -全米教育統計センターが実施する調査を事例に-

- 著者

- 垂見 裕子 川口 俊明 西 徳宏

- 出版者

- 日本テスト学会

- 雑誌

- 日本テスト学会誌 (ISSN:18809618)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.135-153, 2023 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 38

本稿の目的は,全米教育統計センター(NCES)が実施する大規模学力パネル調査の特徴を整理し,そこから日本の学校を対象とした大規模学力調査の在り方に関する示唆を得ることである。具体的には,以下の3点から整理を行う。(1)米国のNCESが実施する大規模パネル学力調査は1970年代以降,どのように発展・変化してきたのか。(2)これら大規模学力パネル調査を実施するために,どのような調査実施体制がとられているか。(3)NCESが実施する大規模学力パネル調査の主たるテーマである「格差」の視点が調査設計にどのように表れているか。 分析の結果,日米の大規模学力パネル調査の蓄積に大きな差があること,その差は彼我のテスト文化の違いのみならずテストを支える体制・雇用慣行の違いによること,何のために学力テストを実施するのかという目的意識が重要であること等が示された。