- 著者

- Kohei Takahashi Xiaojie Li Tatsuki Kunoh Ryo Nagasawa Norio Takeshita Andrew S. Utada

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.ME22089, 2023 (Released:2023-03-23)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

Microorganisms develop into communities in nearly every environmental niche, which is typically replete with micrometer-scale gaps and features. In each of these habitats, microorganisms adapt to and are affected by their physical environment. Conventional culture methods use glass bottom dishes or millimeter-scale flow cells, which poorly mimic the complexity of natural micrometer-scale environments; therefore, the limitations associated with the creation of microbe-scale environments with granularity hinder the ability to examine their ecological behavior. Microfluidics is a tool that is increasingly being used to study microorganisms because it enables the manipulation of micrometer-scale flows while simultaneously facilitating real-time and live-cell imaging. In this review, we discuss several insights into the behavior of bacteria and fungi that were gained through the adoption of microfluidics to control complex micrometer-scale environments. We also discuss the potential of the increased adoption of this tool.

4 0 0 0 OA Research on Bipropellant-Mode Operation of Microsatellite-Friendly Multi-Purpose PROPulsion System

- 著者

- Ryusei HAYATOMO Hiroyoshi YASUHIRA Haruki SASHIDA Kohdai ONO Kazuki HIRAYAMA Takuto IIJIMA Hironori SAHARA Yuya IKEDA Takeru YUZAWA Toshiaki IIZUKA Yusuke EGAWA Koh KAMACHI

- 出版者

- International Symposium on Space Technology and Science

- 雑誌

- Journal of Evolving Space Activities (ISSN:27581802)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.55, 2023 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 17

With the increasing usage of microsatellites in recent years, the demand for propulsion systems has also increased. Therefore, in this study, we developed a Microsatellite-Friendly Multi-Purpose PROPulsion system (MFMP-PROP) using 60 wt.% H2O2 as a basic propellant. MFMP-PROP can operate in the monopropellant mode for small impulse bit and the bipropellant mode for a relatively large thrust with a comparably high specific impulse. In this paper, the bipropellant mode is introduced and described, including reports on the progress concerning their research and development. As an approach to stable combustion, the effects of mixing ratio, preheating temperature, and mass flow rate on the operating characteristics were evaluated. As a result, we demonstrated a reliable and stable combustion range. The lifetime and continuous operating time were evaluated to investigate durability. As a result, 132 ignitions and 7,900 s of total operating time were achieved, during which the propellant consumption reached 1,375 g.

4 0 0 0 OA 音韻交替と意義分化の関係について

- 著者

- 鈴木 孝夫

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1962, no.42, pp.23-30, 1962-10-31 (Released:2013-05-23)

- 参考文献数

- 4

In the vocabulary of sound symbolism of Present-day Japanese, there are a great many examples of word-pairs such as kira-kira: gira-gira, both of which denote substantially the same thing (or event), but connote differently. The denotata of these two are the same sense-impression we obtain from looking at some light-giving object e. g. the sun, and the connotatum of the former is, broadly speaking, our appreciation of the experience, whereas that of the latter seems to be a certain sense of displeasure, if not of disgust. Here we find our emotive attitude towards the event reflected faithfully in a contrastive sound pair; k: g, thus the expressive value of sounds peculiar to Japanese is exploited to the full. The kind of naturalistic connection here illustrated between the meaning of a word and its sound, however, does not normally exist outside the sphere of onomatopoeia in a wide sense of the term. But the author points out in this article that there are a number of word-pairs, mostly of colloquial usage, which, having nothing to do with onomatopoeia, can be regarded in their semantic structure as close parallels to the example above cited. A case in point is the pair; tori: dori. Now tori here means a bird or a chicken looked on as an edible thing, and dori stands for the inedible part, i. e. lungs and intestines, of a bird. One more example; hure: bure. A bure is trembling in general. A bure for a trembling of the hand as one takes pictures. To these are found corresponding verbs as well. Discussing these and other similar pairs in some detail, the author concludes that the functioning of morphophonemic contrasts of this kind are of two levels. As for denotative meaning, the contrast t: d etc. has an associative function. As for connotative meaning the same contrast has a dissociative, i. e. distinctive function.

4 0 0 0 OA 宇宙環境と地球の気候 : 太陽圏システムの物理学(交流)

- 著者

- 宮原 ひろ子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.340-346, 2015-05-05 (Released:2019-08-21)

2008年12月,太陽活動が約200年ぶりとも言われた太陽活動の低下を見せた.通常11年の周期で増減する太陽活動のリズムが乱れ,太陽表面での磁場活動や太陽総放射量が観測史上最低のレベルに達した.2009年1月に開始した第24太陽活動周期は2013年に極大を迎えたが,太陽表面の磁場活動の指標となる太陽黒点の数は,2001年の極大期の半分程度に低下した.太陽活動は今後どうなるのだろうか.17世紀の半ばから70年間にわたって発生した太陽活動の異常低下(マウンダー極小期)は再来するのだろうか.人工衛星による太陽観測と,樹木や氷床コアなどを使った長期的な太陽活動変動の復元の両面から研究が進められている.また,もしマウンダー極小期が再来するとすれば地球環境にどのような影響が出るのかも,社会にとって重要な問題である.こちらについては,気象観測と古気候学的な手法による研究から検証が進められている.太陽活動が地球に影響する経路はいくつか考えられる.日射量変動の影響,太陽紫外線の成層圏への影響,太陽宇宙線の中間圏への影響,そして銀河宇宙線の影響である.銀河宇宙線が気候に影響するプロセスは未解明な点が多いが,大気成分のイオン化を通じて雲活動に作用していると考えられている.1997年に銀河宇宙線と低層雲の被覆率に相関が見られるという驚くべき発表がなされて以来,その相関の検証や,チャンバー実験による物理プロセスの研究が進められている.地球に飛来する銀河宇宙線のフラックスは,宇宙線をシールドする太陽圏磁場や地磁気の強度などによって決まる.太陽圏とは,太陽表面から吹き出すプラズマと磁場の風(太陽風)が到達する領域のことである.太陽風は,太陽から約80天文単位(AU)のところで星間物質との相互作用により亜音速に減速し,最終的には太陽から120AUあたりにまで達していると考えられている.また,太陽圏の周辺の宇宙環境が変わっても,地球に飛来する宇宙線量は変化する.銀河宇宙線量の変動は本当に気候変動に影響するのだろうか.それについて1つの手がかりを与えているのは上述のマウンダー極小期である.太陽黒点が70年間にわたって消失している間,太陽圏環境が変化し,宇宙線フラックスが特異なパターンで変動していたことが明らかになったのである.その頃,地球は小氷期と呼ばれる寒冷化を経験しているが,実はその間,地球の気候は特徴的なパターンで変動を続けた.最近の研究で,その変動パターンが宇宙線の変動によって説明可能であることが示された.太陽圏を満たす磁場の大規模構造の変動によって宇宙線の変動パターンが決まり,そしてそれが気候変動を駆動する一要因になっている可能性が高いことが示されたのである.そのほか,地球史上のイベントと宇宙環境の変動に,強い相関関係があることも明らかになりつつある.地磁気強度と気候にも相関関係が見つかっている.宇宙線が雲活動に影響するプロセスは研究途上であるが,宇宙線は地球の変動に重大な役割を果たしている可能性が高い.地球は,大気,海洋,生物圏などのサブシステムから成る多圏複合システムで,それ自身複雑な内部振動を持つが,その気候システムを,太陽圏システムというさらに大きなくくりでとらえ直す必要性があることを示唆している.さらに言えば,太陽圏周辺の磁場環境あるいは放射線環境を含めた銀河系システムというさらに大きな視点での議論が必要であることも意味している.地球,太陽,太陽圏,宇宙線の物理を有機的に結び付け,地球史上の様々な未解明の変動を宇宙という視点でとらえ直すことで,その原因を究明することを目指しているのが「宇宙気候学」である.

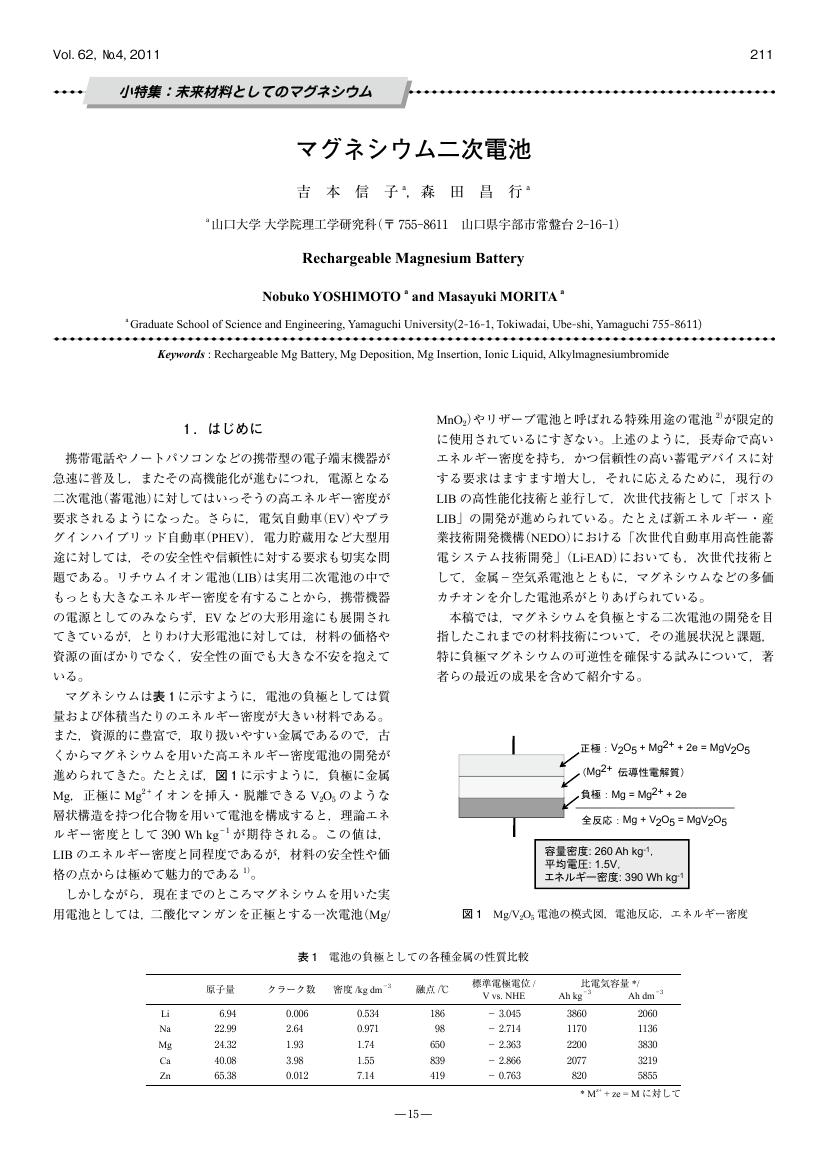

4 0 0 0 OA マグネシウム二次電池

- 著者

- 吉本 信子 森田 昌行

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.211, 2011-04-01 (Released:2011-10-31)

- 参考文献数

- 36

4 0 0 0 OA エクセタ縮絨工ギルドの衰退のメカニズム ―最近の二つの論争との関連で―

- 著者

- 米山 秀

- 出版者

- 比較都市史研究会

- 雑誌

- 比較都市史研究 (ISSN:02871637)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1-2, pp.31-47, 2018-12-20 (Released:2019-04-12)

- 参考文献数

- 71

近刊の英文拙稿は、イギリス西部エクセタ市の縮絨工ギルドの産業革命前の変質過程をその内部資料で描いたものである。このギルドでは、17世紀半ばに独占的営業権が失われていく一方、加入者が増加していった。この一見奇妙な状況の背後にあるメカニズムを、拙稿ではそれに先立つ二つの論争との関連で読み解く。 第一に、イギリスのギルドはいつ崩壊したのかという問はわが国でも古典的なものであった。 イギリスでは90年代以降現実政治的背景もあり職業訓練機関としてのギルドが残存したという主張がなされこれをめぐる論争があった。第二に、なぜイギリスは大陸と異なり産業革命期以降急成長したのかというやはり古典的な問をめぐって、その基礎に家族構造の相違をみる主張とギルドなどの相違を見る主張との対立が、21世紀に入り続いている。 拙稿では、エクセタにおける職業訓練機関としてのギルドの存続とそれに先立つギルドと家族の大陸との分岐を論じている。

4 0 0 0 OA 冷えるとなぜトイレが近いのか?

- 著者

- 石塚 修

- 出版者

- 信州医学会

- 雑誌

- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.1-2, 2016-02-10 (Released:2016-04-04)

- 著者

- 大井 義洋

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.29-40, 2022-09-30 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 27

2021年9月に日本初の女性プロ・サッカーリーグであるWEリーグが誕生し,初年度は11クラブが参画した。サッカーの一般的なリーグ構造である昇降格制ではなく,クローズドなリーグ構造であり,また東アジアでは初となる秋春シーズン制を採用した。このリーグではサッカー事業の成長だけでなく,女性活躍社会の実現をはじめとした社会課題解決をもその理念に掲げ取り組んでいる。リーグ経営ではリーグ,クラブ,選手,マーケティングパートナー企業,メディア等のステークホルダーが弱い繋がりの強さによって一体となるコレクティブ・インパクトを形成し,リーグの存在意義であるパーパス経営を推進することにより,WEリーグの成長・発展を達成しうる可能性があることを明らかにした。

4 0 0 0 OA 自閉症スペクトラム障害における聴覚過敏 : 総説

- 著者

- 稲福 繁 伊藤 真理 早川 徳香 井脇 貴子 鈴木 朋子 船崎 康広 吉田 敬

- 出版者

- 愛知淑徳大学健康医療科学部

- 雑誌

- 健康医療科学研究 = Journal of health and medical science : JHMS (ISSN:21856001)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.1-7, 2013-03-01

4 0 0 0 OA 戦後の国会法案審議における大学の自治を巡る議論の変容

- 著者

- 高見 英樹

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース

- 雑誌

- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.183-198, 2023 (Released:2023-07-11)

- 参考文献数

- 19

This study aims to analyze the transformation of discussions over university autonomy during legislative debates in the Diet from the postwar period to the present, with a focus on what issues were discussed and how these issues have changed over time. This study revealed that the subject of debate has shifted from government interference in universities (external interference) to interference within universities (internal interference). It also shows that external organizations' interference has become diverse, and that the content of discussions on university autonomy has shifted from personnel intervention by the government to internal management and education research.

4 0 0 0 OA 千葉県浦安市の公園ビオトープ池において確認された観賞魚メダカ

- 著者

- 高野 季樹 内田 大貴

- 出版者

- 公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

- 雑誌

- 伊豆沼・内沼研究報告 (ISSN:18819559)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.81-90, 2023-07-11 (Released:2023-07-11)

- 参考文献数

- 25

改良品種である「観賞魚メダカ」については,近年国内における野外放流事例が相次いで確認され,在来の野生メダカの個体群への悪影響が懸念されている.著者らは,千葉県浦安市のビオトープ池において,一般的な野生メダカとは異なる色彩,形態をもつメダカ類44 個体を含むメダカ49 個体を採集した.形態的特徴から,これらはいずれも品種としての価値が低い個体であり,養殖個体群から除去された観賞魚メダカと考えられた.このような観賞魚メダカが流出すると,遺伝的かく乱のみならず感染症や寄生虫の媒介による在来の水生生物への悪影響が懸念される.今後の意図的および非意図的放流防止のためにも,普及啓発が必要である.

4 0 0 0 OA 古代語資料としての出土物(<特集>資料研究の現在)

- 著者

- 犬飼 隆

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.1-14, 2008-01-01 (Released:2017-07-28)

木簡をはじめとする出土物に墨や線刻で文字を書いたものがあり、手続きをふめば言語資料になる。それらは、古代の現物がそのまま利用できる点に価値がある。また、日々の文書行政の場で使い捨てを前提にして書かれたので、日常の言語使用が反映している点にも価値がある。出土物を言語資料として活用することによって、記紀万葉の類からとは異なる知見を得ることができ、今後、八世紀以前の日本語の全体像が塗り替えられるであろう。九世紀以降との連続・不連続も一層精密に解明されるであろう。より良質な資料を得て適切にとりあつかうためには、歴史学・考古学との学際を深める必要がある。また、朝鮮半島の出土物との比較が、研究の深化と精密化と発展をもたらす。

- 著者

- 眞壁 宏幹

- 出版者

- 教育思想史学会

- 雑誌

- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.72-83, 2020 (Released:2021-09-11)

4 0 0 0 OA 労働者派遣法改正問題

- 著者

- 岡村美保子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.705, 2009-10

4 0 0 0 OA カラーフィルムの色再現性

- 著者

- 山田 良隆

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.360-367, 1993-04-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 27

最近のカラーフィルムの画質向上の進歩は著しい.色再現性の面でも鮮やかな色再現が可能なフィルム,忠実な色再現を目指したフィルム,肌色再現の良好なフィルムなど従来にない特長ある製品が最近開発されている.本稿では主にカラーネガフィルムーカラー印画紙系の色再現の進歩をまとめ,どのような技術が開発されてきたかを解説する.

4 0 0 0 OA メチル水銀,水銀およびセレンに関する研究動向

- 著者

- 苅田 香苗 坂本 峰至 吉田 稔 龍田 希 仲井 邦彦 岩井 美幸 岩田 豊人 前田 恵理 柳沼 梢 佐藤 洋 村田 勝敬

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.236-251, 2016 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 136

- 被引用文献数

- 14

More than sixty years has passed since the outbreak of Minamata disease, and high-level methylmercury contaminations now seem nonexistent in Japan. However, mercury has been continuously discharged from natural sources and industrial activities, and the health effects on children susceptible to methylmercury exposure at low levels, in addition to mercury contamination from mercury or gold mining areas in developing countries, become a worldwide concern. In this article, we provide a recent overview of epidemiological studies regarding methylmercury and mercury. The following findings were obtained. (1) Many papers on exposure assessment of methylmercury/mercury have been published since the Minamata Convention on Mercury was adopted in 2013. (2) The most crucial problem is child developmental neurotoxicity resulting from prenatal exposure to methylmercury, but its precise assessment seems to be difficult because most of such effects are neither severe nor specific. (3) Several problems raised in birth cohort studies (e.g., whether IQ deficits due to prenatal methylmercury exposure remain when the children become adults, or whether the postnatal exposure at low levels also causes such adverse effects in children) remain unsolved. (4) Concurrent exposure models of methylmercury, lead, polychlorinated biphenyls, aresenic, and organochlorine pesticides, as well as possible antagonists such as polyunsaturated fatty acids and selenium, should be considered in the study design because the exposure levels of methylmercury are extremely low in developed countries. (5) Further animal experiments and molecular biological studies, in addition to human studies, are required to clarify the mechanism of methylmercury toxicity.

- 著者

- Sumiya Shibata Satoko Koganemaru Tatsuya Mima

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.20230015, 2023 (Released:2023-05-25)

- 参考文献数

- 50

Objectives: This study aimed to update the current knowledge on non-invasive brain stimulation (NIBS) effects, such as repetitive transcranial brain stimulation and transcranial direct current stimulation, in patients with post-stroke dysphagia (PSD).Methods: We summarized the basic principles and therapeutic strategies of NIBS. We then reviewed nine meta-analyses from 2022 that investigated the efficacy of NIBS in PSD rehabilitation.Results: Although dysphagia is a common and devastating sequela of stroke, the efficacy of conventional swallowing therapies remains controversial. NIBS techniques have been proposed as promising approaches for managing PSD via neuromodulation. Recent meta-analyses have shown that NIBS techniques are beneficial for the recovery of patients with PSD.Conclusions: NIBS has the potential to become a novel alternative treatment for PSD rehabilitation.

4 0 0 0 OA 日本中世の武士をめぐる高校生の歴史認識 -高校生へのアンケート調査を通じて-

- 著者

- 高木 徳郎 Takagi Tokurou

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13402226)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.59-70, 2023-03-06