1 0 0 0 EMアルゴリズムの幾何学

- 著者

- 赤穂 昭太郎

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.43-51, 1996-01-15

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 14

1 0 0 0 OA 引用とアナグラムによる物語生成に関する試論

- 著者

- 土橋 賢 小方 孝

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, 2009

本研究では,間テクスト性(引用による物語生成)と各文の冒頭の文字で言葉を構成するアクロスティックを用い,さまざまな小説から文を引用・加工することで,異なる表現が埋め込まれている物語文章を生成する試作システムを提示する.その結果システムの仕組みを,物語生成システムの部分機能として利用することや,文学生成における支援的な方向で利用できる可能性が見出された.

- 著者

- 渡辺 理雄 梅崎 正直

- 出版者

- 読売新聞東京本社

- 雑誌

- ヨミウリウイークリー

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.22, pp.87-89, 2003-05-18

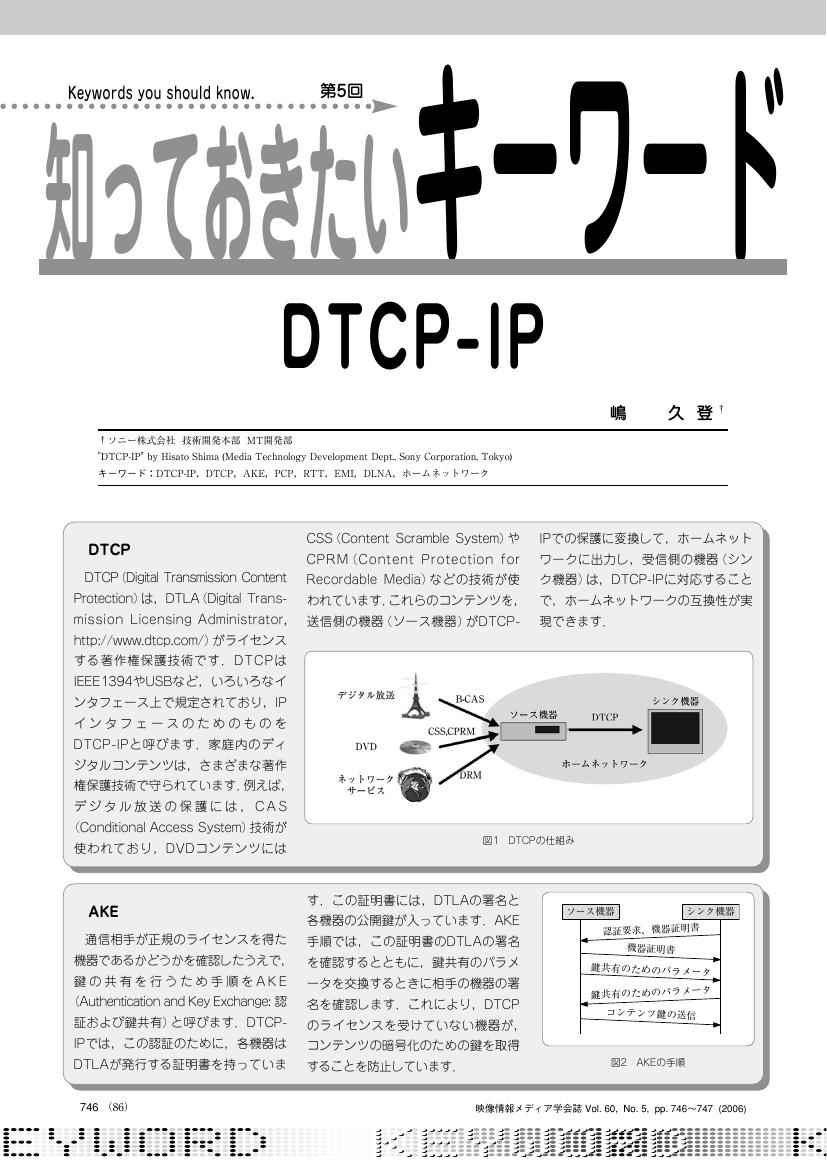

1 0 0 0 OA DTCP-IP

- 著者

- 嶋 久登

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.746-747, 2006-05-01 (Released:2008-05-01)

- 著者

- 小中山 彰

- 出版者

- 東海大学

- 雑誌

- 東海大學紀要. 政治経済学部 (ISSN:0389200X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.39-52, 2000

1 0 0 0 心理学における事例研究法の役割

- 著者

- 吉村 浩一

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.177-197, 1989

- 被引用文献数

- 4

1 0 0 0 実践的研究の方法論的課題

- 著者

- 高瀬恒男

- 出版者

- 東大出版会

- 雑誌

- 心理学研究法13実践研究

- 巻号頁・発行日

- 1975

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 事例研究のあり方について:第1巻第1号意見欄の岩立論文を受けて

1 0 0 0 OA 漢文学史上の親王 : 仁明朝より村上朝にいたる

- 著者

- 後藤 昭雄

- 出版者

- 鹿児島県立短期大学

- 雑誌

- 鹿児島県立短期大学紀要. 人文・社会科学篇 (ISSN:02861194)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.14_a-1_a, 1973-03-30

1 0 0 0 OA 「石上布留の尊」少考 : 「尊」字は尊称か

- 著者

- 西崎 亨

- 出版者

- 武庫川女子大学

- 雑誌

- 武庫川女子大学紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:09163115)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.92-86, 1999

It was common to use the letter [尊] as a respectable title for dignitaries or superiors such as god or emperor. The letter [尊] used in this poem was to be attached to [石上乙麻呂] (Iso-no-kami no Otomaro), however, such a usage of the letter was not customary in the age of Manyo-shu. Although the main object of this paper is the letter [尊] used in this poem, it is necessary to examine the usage of the letter in other materials. In this paper I examine the usage of the letter [尊] in [多胡碑] (Tagohi), a kind of literary form called 「符碑」 (Fuhi) which is written in the style for giving directions from superiors to inferiors. I also examine its usage on the wooden notice-board which was recently excavated archaeologically at the ruined ancient court "Heijo-kyu" in the ruin of "Nagaoka-kyo" (the ancient city of Nagaoka-kyo). I also examine its usage in historical documents stored in Shoso-in. Examining these types of usage of [尊], it is found that the meaning of the letter is about the same as [~氏] or [~さん] of today. However, the letter is not used for an ordinary person; it is used for a person when he is conscious of his public position. This is the conclusion of this paper.

1 0 0 0 OA PSTNに適用するネットワークサービス方式に関する研究

- 著者

- 内田 直樹

- 出版者

- Waseda University

- 巻号頁・発行日

- 2005-01

制度:新 ; 文部省報告番号:甲1989号 ; 学位の種類:博士(工学) ; 授与年月日:2005/3/15 ; 早大学位記番号:新3919

1 0 0 0 シソーラス自動構築におけるPLSIの利用

- 著者

- 萩原 正人 小川 泰弘 外山 勝彦

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.22, pp.71-78, 2005-03-11

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

大規模コーパスから語の類似関係を得るためには,語の共起関係や文脈などの特徴を利用する方法が一般的である.しかし,語に関する表層的な特徴をそのまま用いる手法には,ノイズの混入やスパースネスなどの問題がある.本稿では,確率論・情報理論に基づく潜在意味モデルであるPLSIを用い,語の潜在意味を推定することによって名詞間の類似関係を求める.評価実験の結果,tf・idfやLSIなどの従来手法と比較してPLSIの性能が最も高く,シソーラス自動構築におけるPLSIの有用性を明らかにした.また,PLSIを類義語の自動獲得へ適用する際の様々な基礎的利用技術についても報告する.A common way to obtain synonym relationships from large corpora is to utilize the features such as cooccurrence and words' context. However, methods based on direct use of surface information concerning to words suffer from noises and sparseness. This paper describes how to utilize PLSI, which is a latent semantic model based on probability theory and information theory, to infer the meaning of words and obtain synonym relationships between nouns. An experiment has shown that PLSI achieves the best performance compared to conventional methods such as tf・idf and LSI, which shows the effectiveness of PLSI for automated construction of thesauri. Various useful techniques when applying PLSI to automatic acquisition of synonyms are also discussed.

1 0 0 0 コンピュータブリッジ (<特集>「エンターテイメントとAI」)

- 著者

- 上原 貴夫

- 出版者

- 社団法人人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.385-392, 2001-05-01

- 被引用文献数

- 8

1 0 0 0 特集「エンターテイメントとAI」にあたって

- 著者

- 伊東 幸宏

- 出版者

- 社団法人人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, 2001-05-01

- 著者

- 吉良 聡

- 出版者

- 社団法人人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, 2007-01-01

- 著者

- 森村 哲郎

- 出版者

- 社団法人人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会誌 (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, 2009-01-01

1 0 0 0 OA 知識と地域 : イノベーションのプラットフォームとしての地域

- 著者

- 野中 郁次郎 パトリック ラインメラ 柴田 友厚

- 出版者

- 日本情報経営学会

- 雑誌

- オフィス・オートメーション (ISSN:0389570X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.3-13, 1998-04-10

- 被引用文献数

- 4

The role of regional areas for innovation has recently began to be reassessed. From the perspective of knowledge, areas are conceptualized as BA(place)of rich embedded knowledge. Beyond infrastnuctural moduls such as networks or clusters the concept of BA offers the opportunity to differentiate platforms supportive to specific processes of knowledge conversion in an area. In addition, the poly-agent theory emphasizes the subjects involved in regional knowledge creation. Finally the conceptual framework of regional knowledge creation is tentatively tested against data on Silicon Valley, Route 128 and Ohta-ku.

- 著者

- 林田 尚子 八槇 博史 喜田 弘司 山口 智治

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-I, 情報・システム, I-情報処理 (ISSN:09151915)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.8, pp.575-582, 2003-08-01

本研究で想定する街中における情報共有環境では,情報そのものが断片的でかつ有効期限も短いため,その瞬間に欲しい情報が見つけにくい.生成した情報をグローバルネットワークからアクセス可能としておきさえすれば,いつかだれかが見てくれるという環境とは異なり,より積極的に情報を配信し,また発信を促すような,情報の流通を促進する枠組みを考える必要がある.この枠組みを実現するために,情報流通を支援するエージェントを考える.本研究では特に,情報提供の促進に視点をとらえた.情報保持者の不安が情報提供にマイナスの影響を与えるものと考え,これらの影響をリスク要因と呼び,街中からの情報提供行動に対するリスク要因の影響をフィールド実験を行い検証した.本実験により,金銭的報酬の導入や入力コストの削減などの手法とは別に,リスク要因を減じるサポートを与えることで情報提供行動を促進できることが明らかとなった.また,単独では有効なサポートであっても組み合わせたときには,むしろ,単独のサポートよりも情報提供を促進する効果が低い現象も見られた.本論文では,実験における被験者の行動・アンケート結果をもとに,情報提供促進のためのエージェントの機能を考察する.

1 0 0 0 OA 協調の進化に与える初期ネットワーク構造の影響

- 著者

- 塚本 鋭 内田 誠 白山 晋

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.5, pp.438-445, 2009 (Released:2009-07-17)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

We study how initial network structure affects the evolution of cooperation in a spatial prisoner's dilemma game. The network structure is characterized by various statistical properties. In those properties, we focus on the variance of degree distribution, and inquire how it affects the evolution of cooperation. Some interactions between the variance of degree distribution and other statistical properties such as degree correlation and cluster coefficient are investigated. Moreover we compare results of static networks with those of dynamical networks generated in a process of replacing links by natural selection. It is found that a scale-free network does not always promote the evolution of cooperation, and there exists an appropriate value of the variance, at which the cooperation progresses strongly. In addition, we find that the effects of degree correlation and cluster coefficient for the evolution of cooperation vary with different variances of degree distribution.