4 0 0 0 OA マインドフルネスと抑うつとの関連 : 自己制御の働きに着目して

- 著者

- 宇佐美 麗 田上 恭子

- 出版者

- 弘前大学教育学部

- 雑誌

- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)

- 巻号頁・発行日

- no.107, pp.131-138, 2012-03-22

マインドフルネスとは,今ここでの経験に評価や判断を加えるのではなく能動的に注意を向けることである。これまでマインドフルネスな状態のトレーニングが抑うつの軽減に効果的であることが臨床的に示されてきたが,そのメカニズムは明らかになっていない。本研究は,マインドフルネスが抑うつに及ぼす効果にどのように自己制御過程が関わっているかエフォートフル・コントロールに着目し,マインドフルネスがエフォートフル・コントロールに正の影響を及ぼし,エフォートフル・コントロールが抑うつに負の影響を及ぼすという仮説モデルを検証することを目的とした。大学生を対象に質問紙調査を実施し,共分散構造分析を行った結果,適合度指標は十分高い値とはいえなかったが,モデルは許容範囲にあると考えられた。エフォートフル・コントールの中でも行動抑制の制御がマインドフルネスの抑うつへの効果に関連している可能性が示唆された。

4 0 0 0 OA スラブ内地震活動とその発生メカニズム

- 著者

- 瀬野 徹三

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.Supplement, pp.357-364, 2009-07-31 (Released:2013-11-21)

- 参考文献数

- 96

- 被引用文献数

- 1 2

History of studies of intraslab seismicity and its generation mechanisms, since the work by Wadati, is reviewed. Through the initial stage of studies of morphology of the intraslab seismicity, there followed the stage of discussion of focal mechanisms and terminal depths by mechanics and temperature of the slab. In 1970s, double seismic zones were discovered and their generation mechanisms were discussed in terms of bending or thermal stresses. In recent years, to overcome a difficulty that very high pressure prevents intraslab seismicity, dehydration embrittlement and phase transformation have been invoked for the mechanisms of intermediate and deep earthquakes, respectively. If the intermediate seismicity represents dehydration, it may give us a key to understand the distribution of fluids to the upper plate and to the seismogenic interplate thrusts, and finally to understand tectonics and volcanism in subduction zones.

4 0 0 0 OA 顧客満足度と企業業績の関係性を検証した研究のレビュー

- 著者

- 重松 佳

- 出版者

- 日本商業学会

- 雑誌

- 流通研究 (ISSN:13459015)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.1-26, 2022 (Released:2022-10-27)

- 参考文献数

- 143

企業価値の決定要因として非財務情報の開示の重要性が増す中,顧客満足度は,企業業績の先行指標として,マーケティング領域の関係者以外も関心を寄せる指標となりつつある。しかし,顧客満足度と企業業績の関係性を検証している企業は少なく,顧客満足度の開示も進んでいない。マーケティング研究において,顧客満足度と企業業績に関する研究は,マーケティング-ファイナンス・インターフェイス研究分野の一領域に位置付けられ,約30年間にわたり蓄積されている。そこで本稿は,マーケティングの代表的指標である顧客満足度が,実務において企業業績に結びつけて語られていないという問題意識のもと,既存研究で蓄積された顧客満足度と企業業績の関係性についての知見が実務で活用されるよう,既存研究の整理を行い,総括と今後の研究課題を提示する。

4 0 0 0 OA アナフィラキシーガイドライン

- 著者

- 中村 陽一

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.17-23, 2018 (Released:2018-02-20)

- 参考文献数

- 4

4 0 0 0 OA 韓国の民族宗教とキリスト教 : 檀君教教祖のキリスト教改宗をめぐって

- 著者

- 渕上 恭子

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.49-76, 1995-06-10 (Released:2017-07-18)

去る1993年7月、朝鮮の国祖檀君を祀る韓国の民族宗教である「檀君教本部聖殿」の教祖で、パクス巫堂(男性降神巫)にして韓国の政財界人のお抱え占い師・霊能師であったK氏が、「ハナニム」の召命によってキリスト教に改宗し、韓国の宗教界に多大なる衝撃を与えている。檀君教教祖の劇的な回心には、朝鮮の宗教史における民族宗教・檀君教とキリスト教間の「ハナニム」-元来朝鮮民族の神であるが、今ではキリスト教の神となっている-をめぐる神観念の連係と相剋が絡んでいると思われる。本稿では、K氏のキリスト教改宗の顛末を、朝鮮民族の始祖檀君との接神からイエス迎接に至るまでのK氏の霊的体験を中心に見てゆき、教祖論を展開しながら、韓国の民族宗教とキリスト教の彼方に広がる「ハナニム教」の地平を仰いでみたい。

4 0 0 0 OA 第一原理計算から透過型電子顕微鏡へ

- 著者

- 國貞 雄治

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面真空学会

- 雑誌

- 表面と真空 (ISSN:24335835)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.11, pp.531, 2022-11-10 (Released:2022-11-10)

- 参考文献数

- 2

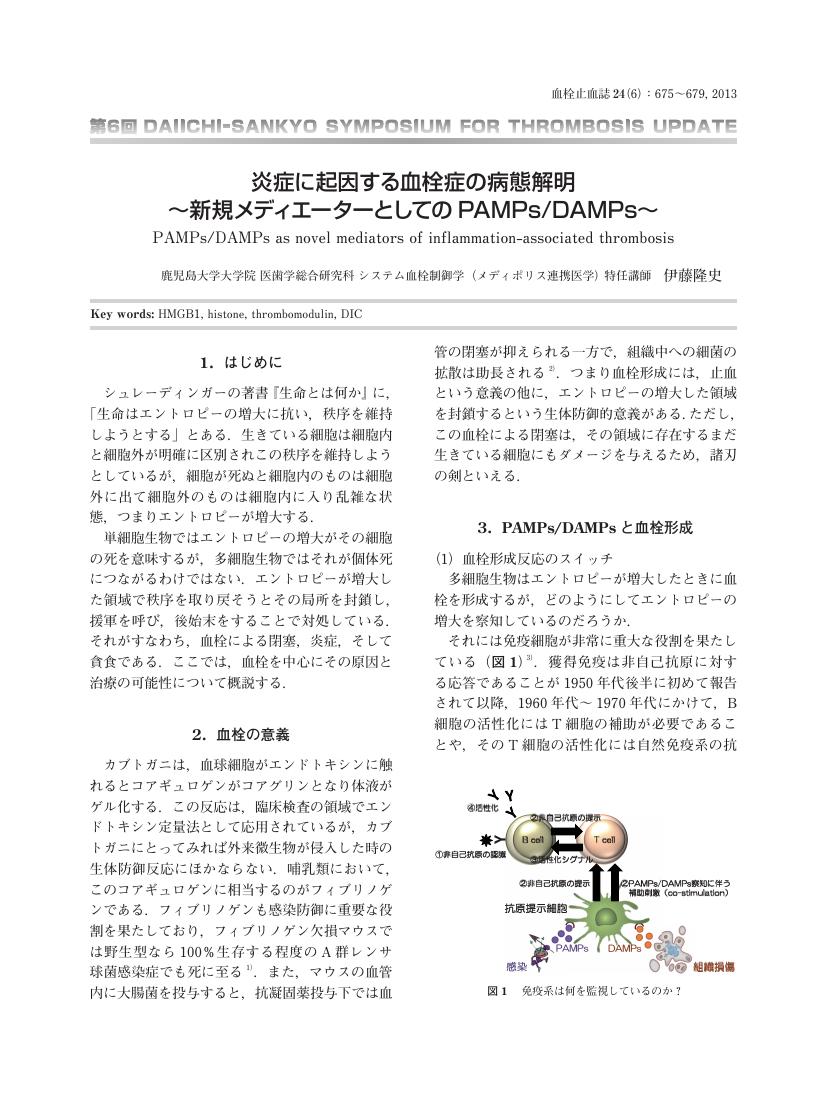

4 0 0 0 OA 炎症に起因する血栓症の病態解明~新規メディエーターとしてのPAMPs/DAMPs~

- 著者

- 伊藤 隆史

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.675-679, 2013-12-01 (Released:2014-01-21)

- 参考文献数

- 14

4 0 0 0 OA <研究資料>宝暦・明和頃刊行の欠題艶本の解題と翻刻

- 著者

- 永塚 憲治 上田 眞生

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 = NIHON KENKYŪ (ISSN:24343110)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.423-465, 2022-10-31

近世にさまざまな形式で制作されてきた艶本、その総数は一説に拠れば、多く見積もった説では三千点を超えるとされ、少なく見積もった説では千二百点と言われており、いずれにせよおびただしい数の艶本が出版されていたことが分かっている。今回紹介する艶本は、稿者の一人の永塚が京都の古物商からネットオークションで入手したものである。 艶本に於て性典モノはしばしば見受けられ、その中で春薬(強壮剤や催淫剤等の性行為を助ける薬の総称)が登場するも、春薬の処方集というのは、他にあまり例を見ない形式の艶本である。この春薬というものは、元々中国で生まれたもので、今回の欠題艶本でも漢の武帝や陶真人(陶弘景)や唐の玄宗といった中国史上で著名な人物に由来するとされている。この艶本には、全部で二十三の春薬を載せるが、「艶薬奇方」ではその効能・用法を、「春意奇方」ではその構成する生薬と修治などの製造に関わる記述を載せており、実用に適った形式を取っている。 全二十三の春薬の内、例えば、「固精丸」は、明の嘉靖15年(1536)に刊行された房中書の『素女妙論』に載る「固精丸」と処方名が同じで、構成する生薬もほぼ同じものが載せられている。一般に『素女妙論』と言えばヒューリックの『秘戯図考』に所収の「丙寅仲冬」の「序」を載せるものだが、それではなく嘉靖15年に刊行された『素女妙論』は、戦国時代の医師である曲直瀬道三によって『黄素妙論』として和語に抄訳されている。この『黄素妙論』は、後の時代に艶本や養生書に取り込まれ、近世日本の房中書の流通の中核となっている。春薬の研究は、房中書と艶本という共にアンダーグラウンドの出版物であった為か、依然として不明な点も多い。そこで今回は解題・翻刻をして江湖に問うことにした。本稿は、この知られざる日中交流の歴史を明らかにする為の基礎作業であり、諸賢の指摘・叱正を請うものである。

4 0 0 0 OA 場所をめぐる構築主義的アプローチの可能性

- 著者

- 大平 晃久 Teruhisa OHIRA 東海女子大学文学部総合文化学科 Tokai Women's University

- 雑誌

- 東海女子大学紀要 = Bulletin of Tokai Women's University (ISSN:02870525)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.73-83, 2004-03-31

4 0 0 0 運転取扱基準規程逐条解説

4 0 0 0 OA 歴史と向き合う社会学

- 著者

- 野上 元

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, no.22, pp.1-9, 2009-07-25 (Released:2013-03-28)

- 参考文献数

- 21

Until recently a distinction between history and historical sociology made little sense, but now, with the contemporary tendency to prefer the present reality of the past constructed from collective memories or narratives of one's experience over factual accounts verified by historical inspection, there seems to be a more notable distinction between the “sociology of history” and historical sociology.To grasp the situation with respect to sociological methods as whole, this article introduces some presentations from workshops and symposiums organized by The Kanto Sociological Society during the last two years. We argue the interaction between historical materials and the sociological imagination and the reflexivity of historiography and “lived history”.

4 0 0 0 OA 集古十種

- 著者

- [松平定信] [編]

- 巻号頁・発行日

- vol.[5], 1800

4 0 0 0 OA 新・動物記5 カニの歌を聴け 竹下文雄[著]京都大学学術出版会

- 著者

- 青木 美鈴

- 出版者

- 日本甲殻類学会

- 雑誌

- CANCER (ISSN:09181989)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.67, 2022-08-01 (Released:2022-08-24)

4 0 0 0 OA 図書館情報専門職の質保証と資格の国際通用性 専門職協会による認証の検討

- 著者

- 宮原 志津子

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.113-124, 2020 (Released:2020-12-30)

- 参考文献数

- 88

本研究の目的は,図書館情報(LIS)専門職の質保証と国際通用性の現状及び特色を明らかにすることである。1995 年のGATS 発効以降の国境を超える高等教育の進展で,教育の質保証の重要性が認識されている。北米のアクレディテーションは,教育機関やプログラムの価値を測る中核的な制度となっており,欧州や東南アジアでは,専門職資格の国境を超える相互認証制度が構築され,専門職移民のグローバルな移動を促進している。こうした傾向はLIS 専門職の教育と労働市場にも影響している。LIS 領域では専門職協会による教育プログラムへの認証が,専門職の質保証モデルとして引き合いに出されることが多い。専門職を目指す学生にとっても,教育プログラムの認証は大きな関心事である。専門職協会による認証制度がない国では,自国政府あるいは英・米の認証を受けることが専門職の質証明になるが,国際通用性の実際については今後の研究課題である。

- 著者

- 一瀬 貴子

- 出版者

- 関西福祉大学社会福祉学部研究会

- 雑誌

- 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 (ISSN:1883566X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.11-20, 2016-03

社会福祉援助職従事者はストレスフルな職場で就労しているといえる.特に,社会福祉士は,支援困難事例に対処する場合,バーンアウトしやすい状況におかれるのではないか.本稿の目的は,①サービス介入が必要であるにもかかわらず,サービス介入を拒否する事例を抱えた経験のある社会福祉士のバーンアウトの実態を明らかにすること,②社会福祉士がとる対処スタイルとバーンアウトとの関連を明らかにすることである. 平成27 年9 月14 日から10 月15 日までの間にA県に所在する202 か所の地域包括支援センターに配置されている404 名の社会福祉士を対象とし,自記式質問紙調査を郵送法にて送付した.有効回答数は51 名(12.6%)であった. 全体的な傾向としては,顕著なバーンアウトの兆候を示しているとは言えない結果となった.ただ,個人的達成感が「注意」の範囲に入ることが分かった. バーンアウトの規定要因を明らかとするため,重回帰分析を行った.その結果,「色々な方法を試して一番良い方法を探し出した」「何が問題かを分析した」という『問題解決型』対処スタイルをとることは,脱人格化を減少させ,個人的達成感を高める作用があると明らかとなった.ストレッサーに対して直接働きかけ,どうにかしようと努力することは,バーンアウトの低減につながっているといえる. 「ぼうっとしてとりとめのない物思いにふけった」「不満や愚痴を誰かに話した」「スポーツ・趣味・グループ活動に熱中して嫌なことを忘れた」という『コミュニケーションによる発散型』対処スタイルは,脱人格化および情緒的消耗感を高めることにつながっている. また,「なるべく関わらないようにした」「睡眠安定剤を常用した」「うちにこもった」という『ストレス抑制型』対処スタイルは,情緒的消耗感を高めることにつながっている. つまり,回避・情動的な対処スタイルをとることで,バーンアウトが高まるといえる.

4 0 0 0 OA モグサの研究 (2)

- 著者

- 織田 隆三

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.66-72, 1985-06-01 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 14

目的: モグサの産地として古来有名な伊吹山は滋賀県と栃木県の二ヶ所にあるので両者の関係を究明しようとした。方法: 歴史に登場する二つの伊吹山・現地の状況, 伝承, ヨモギ等について検討した。結果: 1) モグサの名所として平安時代に有名だった伊吹山は栃木の方で, 滋賀の登場は安土時代以降である。2) 伊吹のヨモギは栃木・滋賀ともそれぞれ特長を持ち他所にはないとされていた。3) 二つの伊吹山にはそれぞれシメジガ原と呼ばれる土地があり, 双方に似かよった仏教伝説がある。考察: モグサの産地として最初有名になったのは栃木の伊吹山である。その後滋賀の伊吹山へ移るが, その蔭に山岳仏教が介在していたように思われる。江戸時代に至って滋賀は隆盛をきわめるが栃木は衰退した。

4 0 0 0 OA スウェーデンの保育(研究所プロジェクト報告)

- 著者

- ウェンドラー 由紀子 山本 理絵 Yukiko Wendler

- 出版者

- 愛知県立大学生涯発達研究所

- 雑誌

- 生涯発達研究 (ISSN:21883661)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.37-52, 2014-03-31

- 著者

- 馬屋原 拓 片山 智博 松浦 一義 井上 美奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.126-127, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)

- 参考文献数

- 7