4 0 0 0 OA 故伊藤公爵国葬写真帖

4 0 0 0 OA 性別職域分離構造下における専門職のキャリア形成の性差

- 著者

- 池田 岳大

- 出版者

- 一般社団法人 日本キャリアデザイン学会

- 雑誌

- キャリアデザイン研究 (ISSN:18802753)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.19-31, 2022 (Released:2022-11-02)

This study examined gender differences in career mobility in professions with a high proportion of men and in professions with a high proportion of women using 2017–2021 Japanese Panel Study of Employment Dynamics data (JPSED). The results of the mobility table and multivariate analysis found that although there were no gender differences in the turnover rates of professions with a high percentage of women (regular employment), the turnover rates of women in professions with a high percentage of men (regular employment) were much lower than the turnover rates of men. As age increased, the gender gap in professions with a high percentage of men became larger, arguably due to the impact of life events such as marriage and child-rearing. Previous studies have demonstrated an equalization of the sex ratio in professions with a high percentage of men. However, the analysis in this study revealed that many more women than men leave professions with a high proportion of men in the course of their careers, resulting in the re-segregation of gender roles, thus, maintaining the gender system within the organization. Conversely, men in professions with a high proportion of women were not found to be disadvantaged in career mobility.

4 0 0 0 OA 小児病棟看護師の急変対応における医師の期待

- 著者

- 杉浦 将人

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.61-69, 2022 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 17

本研究の目的は、急変時に必要な看護実践能力を見極め、効果的な急変対応教育につなげるための示唆を得るために、小児病棟の医師が看護師に期待する内容を明らかにすることである。医師10名を対象に半構成的面接を行い、面接内容を質的に解釈して期待の内容を抽象化し、コアカテゴリーを見出すとともに、関係性を概念図に表した。その結果、医師の期待は「患児の状況に合わせた予測や対応に関する知識を習得している」、「患児の状況・成長を考慮し医師の指示に基づいた処置・検査・治療の実施と環境調整ができる」、「緊急度に合わせたチームのコミュニケーションづくりができる」、「家族への傾聴や児の状況説明ができる」であった。これらは、患児の急変対応に関する知識の習得を基盤として、チームのコミュニケーションづくりを念頭に置いた技術の実践や環境調整が期待されていた。また、意思決定者である家族への対応を看護師に期待していることも解釈された。

4 0 0 0 OA 明日の東洋医学にのぞむ

- 著者

- 細野 史郎

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.9-18, 1974-09-10 (Released:2010-10-21)

4 0 0 0 OA 評領域の成立基盤と編成過程

- 著者

- 門井 直哉

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.1-22, 1998-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 1

The administrative area of Kohri, the early form of ‘county’ in late seventh century Japan, has been regarded as a succession to the territory previoasly held by a specific powerful clan. This thought is based upon the fact that many Kohri were established according to the applications by the clans. However the existence of such applications did not always mean that the territory of Kohri coincided with that of the clan, and the relation between the territory of Kohri and that of the powerful clan has not yet effectively been inquired.In this paper, the author has surveyed the distribution of ancient tombs and has reexamined the folklore on the powerful clans in the provinces of Tango, Wakasa, Hitachi, Ise and Harima. As a result, Kohri can be classified into four types: A) those consisting of the area ruled by specific powerful clan; B) those containing the area ruled by specific powerful clan as a part; C) those containing the areas ruled by plural powerful clans; D) and those not containing the specific areas ruled by powerful clans. Among these types, the old image of the territory of Kohri assumed they were all type A. However it is remarkable that there were many cases of types B, C and D. This means that the territory of Kohri was demarcated not only by succeeding to the territory of a specific powerful clan, but also by following a policy of the ancient state.Examining historical records, it has been found that type B was standard, but A was not. The process of the establishment of Kohri is summarized as follows: (1) In 646, members of specific powerful clan (Kuninomiyatsuko) in each area were appointed as local government officials, and new local administrative districts were established. (2) Considering the number of Kuninomiyatsuko, the territories of these local administrative districts might be wider than the areas originally ruled by them. (3) In 649, these local administrative districts were rearranged to Kohri. (4) Consequently the type B is regarded as the basic type of Kohri, and other types are later versions which evolved in the period of re-dividing Kohri in and after 653. (5) It is supposed that powerful clans, who missed the positions of officers of Kohri in the first stage, demanded such positions for keeping their powers in their territory, or that the necessity arose to control the territory of Kohri more smoothly.The territory of Kohri is fundamentally a region that was formed by the political intention of the ancient state, and the character as a formal region is stronger than that as a substantive region.

4 0 0 0 OA 文化心理学と随伴性

- 著者

- 中丸 茂

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.52-63, 2001-12-25 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 31

本論文では, 随伴性の心理学の観点より, 文化心理学のパラダイムを理論的に分析し, 文化と文化的行動についての心理学的研究を発展させるための理論的知見, および, 新たなる研究テーマを提出することを目的とする。随伴性の心理学の観点による文化心理学的研究への提言として, (1) 心理学的法則 (人間の行動) を形成・維持・変容させる条件づけの手続きは, 文化間で共通である, (2) 文化による心理学的法則の違いが生じるのは, そこで使用される刺激や条件づけられる行動が文化によって違うからである, (3) 心理学の目的は, 心理学的法則の発見のみならず, 法則を形成・維持している手続きを発見することもその目的であり, その観点より, 文化によって, よく使用される手続きの発見も重要である, (4) 手続きに対する解釈の違いは, 文化によって異なっており, そのことから, 手続きの有効性も異なってくることが予測される, (5) 文化を理想化すれば, 文化を実験室で再現でき, 実験室レベルでの文化心理学的研究が可能である, という点があげられる。

4 0 0 0 OA デザイン研究を用いたエビデンスに基づく授業研究の実践と提案

- 著者

- 遠藤 育男 益川 弘如

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.221-233, 2015-12-25 (Released:2015-12-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2

授業研究の質向上のため,客観的なエビデンスを基に議論できるよう,研修体制を考慮しつつ3年間にわたって授業研究デザインを改善し実施した.今回は,毎年同じ6年生算数組み合わせを対象とし,前年度のエビデンスを活用し授業改善を進めた.1年目は授業後時間をかけて発話分析し,各班の学習プロセス比較図と一定期間後の定着度を調べた回顧記述調査を長期休業での研修で提示し,エビデンスを基に議論する重要性を共有した.2年目は観察者を学習者1人1人に割り当て,視点を持って発話を観察記録することで事後研修の質を高め,長期休業の研修に向けた分析負担を減らした.3年目は定着度の予測活動を導入することで,長期休業の研修を組み合わせなくても定着を意識した議論を引き出せた.前年度までのエビデンスを活用しつつ各年度研修を改善した結果,分析負担を減らしても,精度の高い学習成果の予測を基に観察吟味ができる授業研究が実現できた.

4 0 0 0 OA 食のリスク学 -氾濫する「安全・安心」をよみとく視点

- 著者

- 甲斐 倫明

- 出版者

- 一般社団法人日本リスク学会

- 雑誌

- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.143-144, 2010 (Released:2010-11-19)

- 著者

- 堀江 尚子 渥美 公秀 水内 俊雄

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.1-17, 2015 (Released:2015-12-22)

- 参考文献数

- 51

本研究は,ホームレスに対する支援のための入所施設において,継続的な支援の関係の構築を目指したアクションリサーチであり,支援の関係性の継続と崩壊という現象を理論的に考究するものである。近年,急増したホームレスの人々が抱える問題は多様である。なかでも対人関係に問題を抱える人は少なくない。ホームレスの支援活動では,当事者と支援者の関係性の継続が重要である。関係性の継続には,関係の本来の様態である非対称が非対等に陥らないことが要請され,そのためには偶有性を喚起・維持する方略に希望がある。本研究はこの方略を組み込んだアクションリサーチである。具体的には,ホームレスを多く引き受ける生活保護施設Yが開催するコミュニティ・カフェに注目し,その施設の退所者と地域の人々の協働の農作業プロジェクトを実践した。偶有性の概念を媒介にして戦略的な実践によって継続的な関係が構築された。支援関係の継続と崩壊について理論的考究を行い,労働倫理を強く持つ人々は支援を受ける当事者になることが困難であることを指摘した。

4 0 0 0 OA データアーカイブの教育研究への活用 ―世界的動向をふまえて―

- 著者

- 三輪 哲 佐藤 香

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.206-215, 2018-06-30 (Released:2018-10-17)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

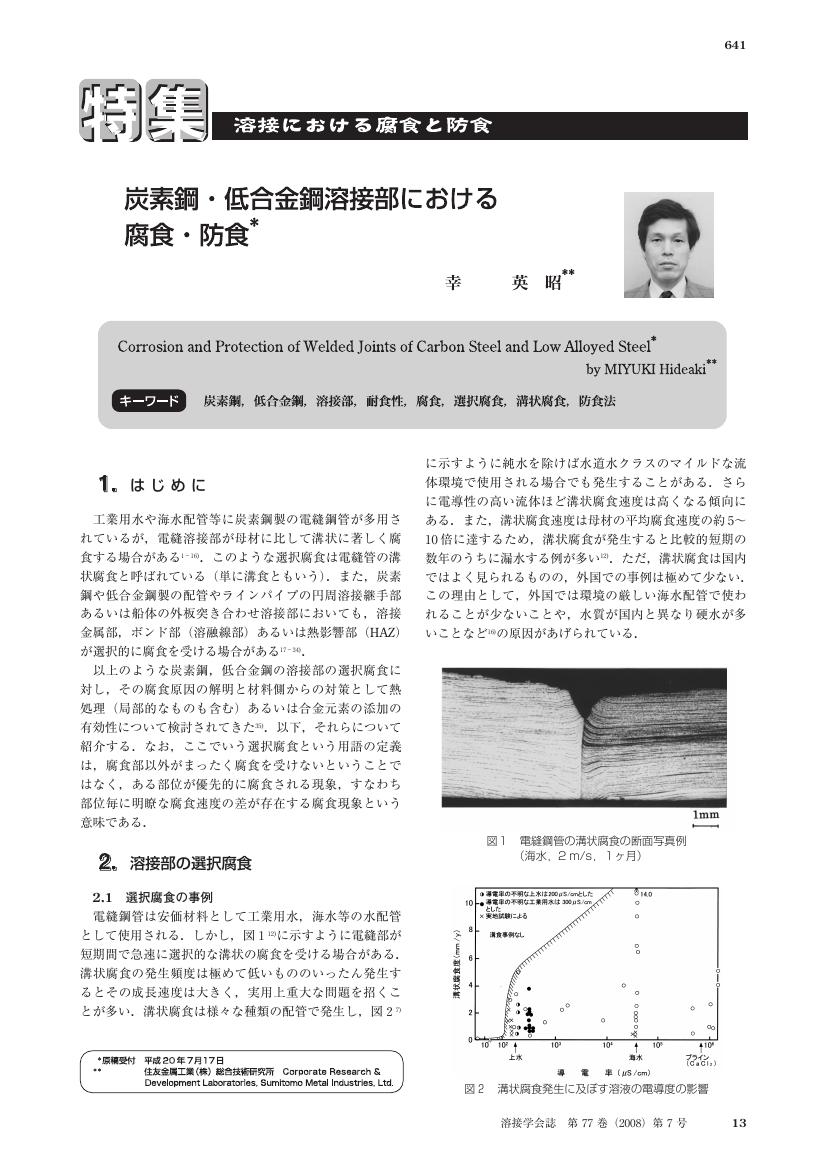

4 0 0 0 OA 炭素鋼・低合金鋼溶接部における腐食・防食

- 著者

- 幸 英昭

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.641-645, 2008 (Released:2012-10-05)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2 1 2

4 0 0 0 OA 新潟平野における都市の変容

- 著者

- 金坂 清則

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.252-295, 1975-06-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 103

- 被引用文献数

- 4 1

Many studies have been published to deal with Japan's urban growth which began at the Meiji era, but there seems to be very few works which focus its examination on the urban functions and city and region relationship on a meso-scale, and have a scope to develop into macro-scale study of the whole region. Since a regon exists as a part of the whole, attention to such a direction will be urgently needed.The writer intends to explain a historical change in the city and region structure in the Niigata Plain-the country's second largest plain-and its surroundings for the period of about seventy years since the early Meiji era. To this end the processes of forming the Ura Nippon Region must be unraveled dynamically and regionally, and location and the sphere of influence of urban functions, which may be classified into four categories-administrative, cultural, economic and transportational, are examined in relation to city size and distribution of cities. Parts of the results obtained are summarised as follows.1. In 1879 there were thirty-three cities and towns in the objective region, and thirty-four in 1935. Cities in 1879 are classified into three, ie. a city in Class I, four in Class II, and twenty-eight in Class III (See Figure 1).2. The four cities in Classes I and II were separated each other by 30 to 40 kilometres, and the distances between Class III cities were around 6 to 9 kilometres, the intervals being quite uniform. The outline of this structure had already been formed by the middle of the eighteenth century. Since that time most of those cities have had periodical fairs, and half of them were nuclei of textile and hardware industries which had been located at the rural settlements around them (See Figures 1 and 2).3. On this foundation the administrative and cultural institutions such as government offices and schools began to be located corresponding to city size at the early years of Meiji. At the same time economic activities, especially of modern manufacturing industies which tend to be unevenly distributed, began to be accumulated around those cities. The framework of established orders among cities was therefore not broken down but was solidified more as the time passed.4. Consequently larger cities genarally developed more in proportion to their scale. If the Zipf's rule is applied, the three largest cities had smaller scale than the rule's ideal value, and Class III cities larger than the same in 1887, and the case was reversed in 1935. As a result the difference in the scale of the largest and the smallest cities increased by 2.7 times during the period. This was also the process when the order among cities became rank-sized (Table 11).5. After the middle of the Meiji era the objective region was gradually subordinate to Tokyo, and formed into a part of the Ura Nippon Region. The trend was definitely fixed at the mid-Taisho years. The cities developed only slowly in this region, and their influence over the countryside remained weak. Therefore the countryside began to be controlled by the cities outside this region and by the outer realm. The large-scale landlordship was the most important internal factor to keep the rural country into stagnation.6. Another factor to bring about such change to the region was a drastic change in transportation: a shift from maritime and river-borne traffic to the modern railway. This should not be overlooked.

4 0 0 0 戦後の日本におけるゲーテ受容

戦後の日本におけるゲーテ受容について語るとき、最も重要なのは、『ファウスト』である。ゲーテの『ファウスト』の中核には悪魔との契約譚がある。したがって日本の作家が『ファウスト』文学を受容するときには、「悪魔との契約」という主題を日本の風土に馴染ませなければならない。ところがこれは決して容易なことではない。というのも日本人の多くは、「悪魔との契約」はもとより、悪魔の存在そのものを信じてはいないからだ。遠藤周作は小説『真昼の悪魔』(1980年)のなかで、日本人にとっての悪魔の間題に真正面から挑んだが、その試みは成功したとはいえない。これに対して三島由紀夫は「悪魔」ではなく「通り魔」のような「魔」を間題にし、より日本の現実に即した考察を行なった。しかもその「魔」の考察を三島はゲーテの『ファウスト』と結びつけ、三島の「わがファウスト」を書いた。それが彼の『禁色』と『卒塔婆小町』である。この2作品の中核をなすのは、美と醜の対立であり、メフィストには「醜」の役が与えられている。石川達三は『四十八歳の抵抗』において、ゲーテの『ファウスト』を下敷きにしながら、現代日本のサラリーマンの悲哀に満ちた生活をパロディ風に描き出した。ファウストのように人生をやり直そうと試みた主人公の試みは挫折せざるをえない。ファウストのように生きることは、現代の日本においては不可能だということを石川達三は示した。手塚治虫は生涯に3度、ゲーテの『ファウスト』を漫画化している。彼の諸作品の中心にあるテーマは、科学技術による地球環境の汚染であるが、このテーマは遺作の『ネオファウスト』に明瞭に表れる。ゲーテの『ファウスト』に出てくる人造人間ホムンクルスを手塚はクローン人間に置き換え、大量生産されたクローン人間による軍隊によって地球が壊滅する。『ネオファウスト』によって手塚は、漫画がどれほど強い時代批判力を持っているかを示すことに成功した。

4 0 0 0 OA (01)中国の大企業における主要株主の変化と国有資産管理の現状

- 著者

- 西村 晋

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F1-1-F1-8, 2019 (Released:2019-09-26)

中国の上場企業の株式所有構造の最大の特徴は,筆頭株主の株式所有比率が非常に高い傾向がみられる事である。特に,大企業では国有持株会社を介して政府に迂回所有されているケースが典型的である。政府が上場企業を迂回所有する仕組みは国有資産管理制度の中心的な仕組みの一つである。国有企業に対して民間や外資の持株比率を高め,国有持株会社の持株比率を低下させる改革である混合所有制改革が,2013年に決定され,2018年現在も改革の途上にある。改革の進展度合いにはかなりのバラつきがある。中央レベルの国有企業を見てみると,宝山鋼鉄やシノペックなどの重工業系の巨大企業では,未上場子会社に対して複数の民間投資家から出資を招く程度の改革にとどまっている。国有持株会社の支配権を維持しつつ複数の提携相手の民間企業に株式を分散できたケースとしては,チャイナユニコムを挙げることができる。しかしながら,今回の改革で,支配株主と中小株主との利害の対立という中国企業のガバナンスの基本的な構図が変化する訳ではない。

- 著者

- 宮崎 亮次 森 博幸 秋山 芳展

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.036-039, 2021 (Released:2021-01-29)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 大藪敏宏

- 出版者

- 富山国際大学

- 雑誌

- 富山国際大学子ども育成学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.6, 2015-03-31