- 著者

- Ryosuke Shibuya Yukari Takayabu Chie Yokoyama

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-044, (Released:2021-11-16)

Atmospheric patterns associated with wide-spread extreme precipitation events during the Baiu season over western Japan have a diversity in the record. Using an objective approach based on the empirical orthogonal function (EOF) analysis, this study introduces a classification of atmospheric parameters related to the wide-spread extreme precipitation events which are not directly caused by tropical cyclones. The number of a rain gauge observation stations that record extreme precipitation during the Baiu season over western Japan is equivalently proportional to the scores of the first two Principal Components, implying that there are two orthogonal controlling factors for the occurrence of wide-spread extreme precipitation. The first Principal Component is well correlated with a typical frontal dynamical structure as the enhanced westerly jet, the large gradient of the equivalent potential temperature, and the upper-level Rossby wave train injecting into a cyclonic anomaly at the north of the precipitation area. On the other hand, the second Principal Component is dominated by moisture fields with a low-level cyclone and no upper-level signal. This finding could provide a physical understanding of the diversity of atmospheric patterns causing wide-spread extreme precipitation over western Japan and physical insight into how it will change in the future climate.

- 著者

- 長沼 君主

- 出版者

- 清泉女子大学

- 雑誌

- 清泉女子大学紀要 (ISSN:05824435)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.XIII-XXIX, 2003-12-25

In extensive reading, graded readers, in which texts are classified into several levels according to their range of vocabulary, are often recommended to learners. In those texts, vocabulary is controlled, and "simplified" input is given to the readers to eliminate the difficulty they may face in their reading. However, simplification sometimes entails loss of variety and authenticity of expressions, and therefore may tend to be monotonous and less interesting for the readers. In this study, the frequency and coverage of basic vocabulary in an "authentic" novel are examined, and the percentage of, supposedly, "unknown" words are calculated. The result shows that the coverage of "known" words seems enough for readers to read texts with not so much attention to the detail understanding of the text, but rather to the pleasure of following the storyline. The use of authentic material in extensive reading thus seems promising, though further research is required to find about the cognitive process and strategies of the readers in reading authentic texts.

4 0 0 0 社会的ジレンマにおける集団協力ヒューリスティクスの効果

- 著者

- 神 信人 山岸 敏男

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.190-198, 1997

The purpose of this study is to test a new hypothesis for the group identity effects in social dilemmas, the effect that common group membership promotes cooperation. According to the proposed hypothesis, people prefer to cooperate with ingroup members because they expect reciprocal responses from ingroup, but not from outgroup members. In other words, people are considered to expect generalized reciprocity to exist within groups but not beyond group boundaries. Based on this hypothesis, it was predicted that the previously observed group identity effect-subjects facing a prisoner's dilemma cooperate more with an ingroup member than with an outgroup member-exists only when the partner shares the membership information. When the partner does not know that the subject shares the same group membership, group identity effect is predicted not to emerge. Result of an experiment with 78 subjects clearly supported this prediction and rejected alternative hypotheses based on psychological distance(Krammer & Brewer, 1984), social identity (Billig & Tajfel, 1973), and ingroup stereotype (Brewer, 1978).

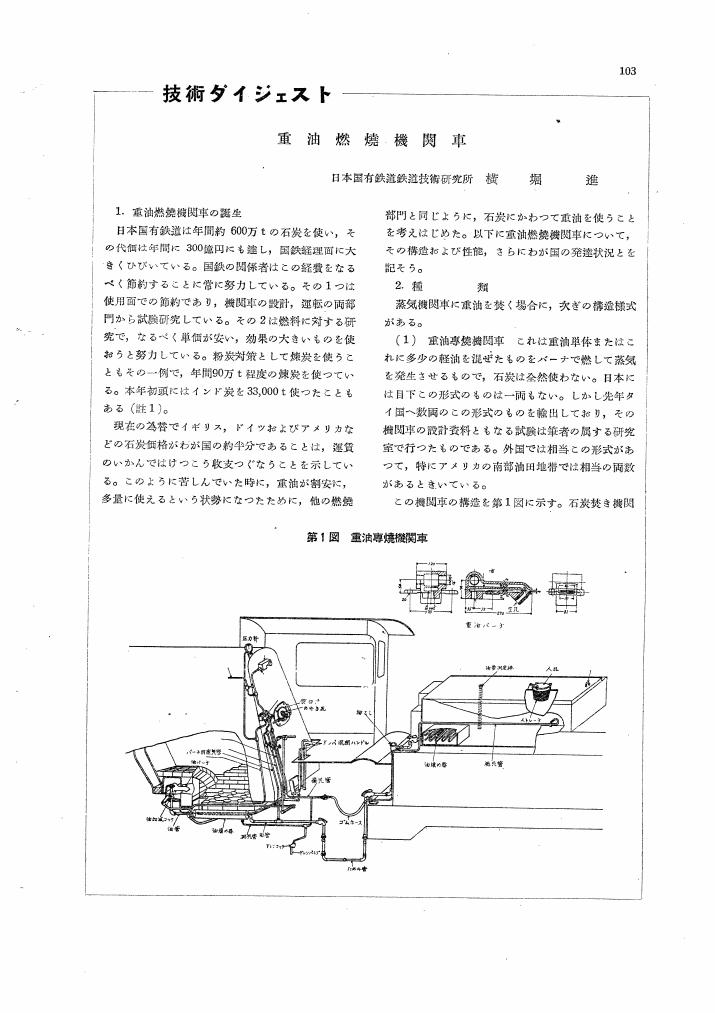

4 0 0 0 OA 重油燃焼機関車

- 著者

- 横堀 進

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.103-105, 1953-02-28 (Released:2010-06-28)

4 0 0 0 指組みと腕組みの遺伝性,利き手との関係および人類学的特徴について

- 著者

- 坂野 登

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 京都大学教育学部紀要 (ISSN:04547764)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.p47-63, 1986-03

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 音環境を再現するバーチャル散歩システムによる「ことばの観光地マップ」の作成

- 著者

- 松本 浩子 内田 敬 楊川 優太

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.6, pp.I_491-I_500, 2020 (Released:2020-04-08)

- 参考文献数

- 6

視覚障碍者の街歩き支援として「ことばの地図」を用いた音声ARアプリの実用化研究を進めてきた.しかし,歩行時は危険との隣り合わせで,初めて訪れる街で安全に使用し,正しく情報を理解することは困難である.そこで屋内で,音声ARアプリと実都市の臨場感を再現した環境音を用いたバーチャル散歩システムによる予習環境を試行している.将来的には,バーチャル散歩システムを改善し,晴眼者がガイドマップや Google「ストリート・ビュー」などで享受している疑似旅行・外出体験と同様の経験機会を,視覚障碍者に対して聴覚情報として提供する「ことばの観光地マップ」の作成を目指す. 本論文では,まずことばの観光地マップについて概説する.次に,実験計画・内容を示し,実験結果をまとめ,今後の展開を示す.

4 0 0 0 IR 現代ヨガが心疾患・肥満・乳がんサバイバーに与える効果─文献レビュー─

- 著者

- 久木元 由紀子 藤重 仁子 外村 晴美 五十嵐 淳介 前田 薫

- 出版者

- 森ノ宮医療大学 紀要編集部会

- 雑誌

- 森ノ宮医療大学紀要 = Bulletin of Morinomiya University of Medical Sciences

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.1-14, 2019-03-20

現在欧米で一般的に実践されている現代ヨガは、アーサナと呼ばれる身体的ポーズに力点をおいたもので、それに体の姿勢、呼吸法、そして瞑想を組み合わせた健康やフィットネスを目的とするエクササイズであり、また補完代替医療(Complementary and Alternative Medicine:CAM)の一療法とも位置づけされるのが一般的になっている。その医学的有効性についての期待も高まっていることから、本研究では、現代ヨガと補完医療における位置付けについて、心疾患・肥満・乳がんの医学的有効性について、エビデンスをレビューしたので紹介する。結果として、ヨガによって生活習慣を改善すると心疾患のリスク因子を低減できる可能性が高いこと、過体重者ではヨガの定期的な実施と体重増加の緩和が関連していること、乳がんサバイバーにおいて不安・うつ・QOLにおいて効果があることなどが示唆された。しかし、それらの効果が運動そのものによる効果なのかヨガに特異的な効果なのかについては明らかにされていないため、今後のさらなる検証を期待したい。

4 0 0 0 OA [鉄道作業局]規程類聚

- 出版者

- 鉄道作業局工務部

- 巻号頁・発行日

- vol.附録 明治三十四年九月現行, 1907

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年11月25日, 1911-11-25

4 0 0 0 京都大学学位録

- 著者

- 京都大学事務局庶務課調査掛 編

- 出版者

- 京都大学

- 巻号頁・発行日

- vol.自大正10年至昭和26年, 1952

4 0 0 0 OA 環状RNAを用いたローリングサークル型翻訳反応

- 著者

- 阿部 奈保子 阿部 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.005-010, 2017 (Released:2017-01-26)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

In an E. coli cell-free translation system, we found that a circular RNA containing an infinite open reading frame produced more translation product than its linear counterpart by two orders of magnitude, because a ribosome can work more effectively towards the elongation on circular RNA than it can on linear RNA. We then tested circular RNAs containing an infinite open reading frame could be translated in eukaryotic systems, in the absence of any particular element for internal ribosome entry, a poly-A tail, or a cap structure. We found that the circular RNAs also produced long peptides in eukaryotic translation systems, possibly owing to the rolling circle amplification mechanism.

4 0 0 0 親鸞の女性観

- 著者

- 源 淳子

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.146-147, 1976

4 0 0 0 OA 式・公式について

- 著者

- 内海 庄三

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.99-102, 1959 (Released:2021-10-01)

4 0 0 0 OA 新疆におけるイスラム教の定着 : 東チャガタイ汗国 : 新疆イスラム教小史 3

- 著者

- 丸山 鋼二

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 文教大学国際学部紀要 = Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University (ISSN:09173072)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.147-160, 2009-07-01

In 1513, when the Buddhism power was expelled from Hami(the eastern end of Xinjiang),Islamization in the Eastern Turkistan was completed. However, there was a time of big stagnation before. After Kara-Khan Dynasty was driven away from the eastern Central Asia by a non-Islam regime Kara Khitai at the beginning of the 12th century, Islam lost its superiority in the central part of the Silk-Road(Central Asia) for two hundred years. Islam confronted with the biggest crisis because of the prosperity of Buddhism and Nestorianism under the rule of a non-Islam power, the Mongol Empire. In 1420, the majority of the habitants in Turpan were Buddhists and a lot of Buddhist temples were built there. Mosques were face to face with Buddhist temples in Hami(Qmul). In the Eastern Chaghatai-Khan Dynasty, Islam got rid of predicament and reached its superiority in Eastern Turkistan.The Eastern Chaghatai-Khan Dynasty not only expelled the Buddhist power from Xinjiang and established Islam in Eastern Turkistan, but also popularized Islam Suffism. At the same time, Khwajas made large invasion from Central Asia. Khwajas maintained the political and economical power that was strong enough to control the Eastern Chaghatai-Khan Dynasty, which is called "the Age of Khwajas".

4 0 0 0 OA 障がい者が水泳と出会い, トップパラスイマーに至るまでの軌跡

- 著者

- 八尋 大 児玉 ゆう子 平田 竹男

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.4_347-4_356, 2020-10-01 (Released:2020-10-15)

- 参考文献数

- 13

Although there are some reports of the trajectory of swimmers becoming elite athletes, there are no reports on Para-Swimmers. In this study, the authors conducted semi-structured interviews with Japanese elite Para-Swimmers (seven men and three women) who participated in the Paralympics since the 1992 Barcelona Paralympics. As a result of the analysis, the background of the Para-swimmers identified three factors : places of practice, coaching, and participation in competition. Furthermore, each factor could be divided three periods as follows : (1) infancy, (2) junior high school and high school, (3) university and society. Analysis of the trajectory of Para-Swimmers revealed some important opportunities that were held in common. They were : to exercise with healthy people from an early age, to meet with leaders who drew out their abilities, and to participate in competition from an early stage when they were able to notice their abilities. As coaches, it is important to teach skills, as well as to create a pool environment that enables people to practice swimming regardless of age or disability. In addition, many results were obtained from this study that show that the order of these activities will play an important role in the community and social contribution promoted through swimming.

4 0 0 0 OA 鉱物・化学組成から読み取る火星の環境変動史

- 著者

- 関根 康人

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.10, pp.650-663, 2012-10-15 (Released:2013-02-20)

- 参考文献数

- 72

- 被引用文献数

- 1 1

近年の周回探査機による高解像度リモートセンシングデータや,着陸機による鉱物・化学組成のその場分析により,火星には1000を超える水に関連した堆積物層の露頭が存在することが分かってきた.これら露頭の鉱物・化学組成の解析により,火星の古環境変遷の概要が明らかになりつつある.約43−40億年前の火星では,地下もしくは表層での中性−塩基性の水と玄武岩との化学反応により,粘土鉱物や炭酸塩岩が形成していた.その後,約40−32億年前には,強酸性の表層水が蒸発する際に沈殿する硫酸塩岩やシリカ水和物の存在で特徴付けられる,酸化的かつ乾燥した表層環境に変化してきた.また,これ以降の時代では,液体の水は火星上の堆積物の形成において主要なプロセスではなくなった.本稿では,火星上に見つかった堆積物層の特徴やそれらの起源,環境変動を引き起こした原因,新たに浮かび上がった環境進化に関する謎や課題について議論する.

4 0 0 0 OA グレープフルーツジュースによる薬物相互作用

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.11, pp.71-73, 2008-12

深夜になり、周囲に人けも無くなったダイキン工業淀川製作所(大阪府摂津市)。工場内のグラウンドで合図の声が響くと、待ち構えていた者たちの間でビールかけが始まった。 まず、狙い撃ちにされたのは特機事業部企画部航空機担当課長の川村正行。バケツの水を浴びたように、たちまち全身びしょ濡れになった。

4 0 0 0 IR 近世日本における<現世主義>の成立

- 著者

- 阿満 利麿

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.p55-67, 1993-09

死後の世界や生まれる以前の世界など<他界>に関心を払わず、もっぱら現世の人事に関心を集中する<現世主義>は、日本の場合、一六世紀後半から顕著となってくる。その背景には、新田開発による生産力の増強といった経済的要因があげられることがおおいが、この論文では、いくつかの思想史的要因が重要な役割を果たしていることを強調する。 第一は、儒教の排仏論が進むにつれてはっきりしてくる宗教的世界観にたいする無関心の増大である。儒教は、現世における倫理を強調し、仏教の脱社会倫理を攻撃した。そして、儒教が幕府の正統イデオロギーとなってからは、宗教に対して無関心であることが、知識人である条件となるにいたった。 第二の要因は、楽観的な人間観の浸透である。その典型は、伊藤仁斎(一六二七―一七〇五)である。仁斎は、正統朱子学を批判して孔子にかえれと主張したことで知られている。彼は、青年時代、禅の修行をしたことがあったが、その時、異常な心理状態に陥り、以後、仏教を捨てることになった。彼にとっては、真理はいつも日常卑近の世界に存在しているべきであり、内容の如何を問わず、異常なことは、真理とはほど遠い、と信じられていたのである。また、鎌倉仏教の祖師たちが、ひとしく抱いた「凡夫」という人間認識は、仁斎にとっては遠い考えでもあった。 第三は、国学者たちが主張した、現世は「神の国」という見解である。その代表は、本居宣長(一七三〇―一八〇一)だが、現世の生活を完全なものとして保障するのは、天皇支配であった。なぜなら天皇は、万物を生み出した神の子孫であったから。天皇支配のもとでは、いかなる超越的宗教の救済も不必要であった。天皇が生きているかぎり、その支配下にある現世は「神の国」なのである。 しかしながら、ここに興味ある現象がある。儒教や国学による激しい排仏論が進行していた時代はまた、葬式仏教が全国に広がっていた時期でもある。民衆は、死んでも「ホトケ」になるという葬式仏教の教えに支えられて、現世を謳歌していたのである。葬式仏教と<現世主義>は、楯の両面なのであった。