2 0 0 0 OA 糖化ストレスと炎症・疼痛

- 著者

- 米井 嘉一

- 出版者

- 公益財団法人 国際全人医療研究所

- 雑誌

- 全人的医療 (ISSN:13417150)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.11-20, 2021-03-25 (Released:2021-04-02)

- 参考文献数

- 39

炎症・疼痛は,免疫ストレスが身体に作用した結果として生じる.ごく初期の段階では微小炎症として存在し,これは免疫ストレスとして動脈硬化など老化関連疾患の危険因子となる.免疫反応には酸化ストレス,糖化ストレスが影響を及ぼす.糖化ストレスによる非生理的な蛋白翻訳後修飾には次の二つの経路がある.第一は,還元糖・脂質・アルコールに由来する中間体アルデヒドが蛋白糖化最終生成物(advanced glycation end products:AGEs)を生成,さらにAGEsがマクロファージ表面のRAGE(receptor for AGEs)に結合し,炎症性サイトカイン産生が亢進する経路.第二は,ミトコンドリアのTCAサイクル障害を惹起し,フマル酸によるシステイン残基のサクシニル化によりS-(2-succinyl)cysteine(2SC)を生成する経路である.その結果,炎症・疼痛は増悪し,糖化ストレスがさらに強まるという「悪性サイクル」が存在する.現代はまさに「糖化ストレスと闘う時代」である.今後は,糖化ストレスについて理解を深め,適切な対応法を確立し,実践していくことが重要である.

- 著者

- 倉八 順子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.92-99, 1995-03-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 1

The purposes of this study were 1) to examine the effects of The Grammatical Approach with explicit explanation of grammatical rules (GA) on the transfer of learning, and 2) to investigate the effects of The Communicative Approach combined with individual communicative activities (CA) on learner's motivation to learn, and their recognition of self involvement. Sixty-eight sixth graders, all twins, with no prior experience of learning English, were assigned to one of the two above methods and were taught beginning English for ten hours. The results indicated that GA showed siginificant differences in the transfer of learning in the area of written skills, whereas CA produced higher results in getting information through listening. Also, the results showed that learners of CA were highly motivated by the individual communicative activities and a deeper recognition of self involvement in learning English.

2 0 0 0 OA 看護師の自己教育性尺度の開発

- 著者

- 野寄 亜矢子 清水 佐知子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.850-860, 2022 (Released:2023-03-10)

- 参考文献数

- 46

目的:看護師の自己教育性尺度を開発する.方法:概念分析より抽出した看護師の自己教育性の属性より看護師の自己教育性尺度項目を作成し,内容妥当性を検討し尺度原案62項目からなる質問紙を作成した.300床以上の医療施設に勤務する看護師1,080名に質問紙調査を実施し,尺度の信頼性と妥当性を検証した.結果:416名から回答が得られた.そのうち,259名を因子分析の対象とした.因子分析の結果,《自ら学ぶ力》《省察する力》《看護への興味と仕事の充実感》の3因子27項目が抽出された.尺度の信頼性の検討では,Cronbach’s α係数.945,再テスト法による級内相関係数.858であった.妥当性については,構成概念妥当性と基準関連妥当性で確認された.結論:看護師の自己教育性尺度を開発し,尺度の信頼性と妥当性が検証された.

2 0 0 0 OA 東アジアにおける大気の川の活動に対するENSOの季節的な遷移の影響

- 著者

- 直井 萌香 釜江 陽一 植田 宏昭 Wei MEI

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.3, pp.655-668, 2020 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 11 15

中緯度の細い水蒸気輸送帯は大気の川と呼ばれ、東アジアにしばしば重大な社会・経済的影響をもたらす。夏季東アジアにおける大気の川の活動は、先行する冬季エルニーニョの発達に大きく左右される一方で、冬季から夏季にかけてのENSOの季節的な遷移が大気の川の活動にどの程度影響するのかは、明らかになっていない。本研究では、大気再解析と高解像度大気大循環モデルによるアンサンブル実験の結果を用いて、ENSOの季節的な遷移と夏季東アジアにおける大気の川の活動の関係を調査する。先行する冬季のエルニーニョから夏季のラニーニャへと早く遷移した年には、エルニーニョが持続または衰退した年に比べ、西部北太平洋の下層の高気圧偏差がより北へ拡大することにより、東アジア北部でより多くの大気の川が通過する。この高気圧の北への拡大は、海洋大陸と赤道太平洋上の凝結熱加熱偏差に対する大気の定常応答と整合する。再解析と大気大循環モデル実験とでは、中緯度の大気の川と循環の偏差が生じる位置が南北にずれており、これにはサンプル数が限られることとモデルバイアスが影響している可能性があり、東アジアにおける大気の川に関連した地域ごとの自然災害リスクの季節的な予測には課題が残されていることを示唆している。

2 0 0 0 IR 第二次世界大戦期のポルトガル及びブラジルの中立政策の変遷と比較

2 0 0 0 地球の歩き方

- 著者

- 地球の歩き方編集室著作編集

- 出版者

- ダイヤモンド社 (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2018

2 0 0 0 OA ヤンキーうちなーぐちの言語社会学試論

- 著者

- 打越 正行

- 出版者

- 沖縄国際大学南島文化研究所

- 雑誌

- 南島文化 (ISSN:03886484)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.43-81, 2020

- 著者

- Rie Kurata Toru Kobayashi

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.QH-044, (Released:2023-05-26)

- 被引用文献数

- 1

Purple sweet potatoes are rich in the purple pigment anthocyanin. In recent years, it has been reported that the anthocyanin content of the same variety varies depending on the place of production. Therefore, to investigate the effect of soil temperature on the anthocyanin content of sweet potato tuberous roots, two types of covering materials, black and white mulch films, were used in the same field. The vines were planted in May, June and July; the cultivation period was set to 120–180 days and tuberous roots were harvested in September, October and November. The average soil temperature ranged from 22.9 to 26.5°C, with the white mulch having lower soil temperatures than the black mulch. The tuberous root yield increased with longer cultivation periods; the tuberous root yield in the May–November plot with a 180-day cultivation period was about twice that of the June–October and July–November plots with a 120-day cultivation period. The anthocyanin content of the tuberous root was negatively correlated with the average soil temperature; the test plots harvested in November had a higher anthocyanin content than the other test plots. In particular, the anthocyanin content of sweet potato cultivated in white mulch in July–November was about twice that cultivated in May–September. Although the factors that increase the tuberous root yield (prolonged cultivation period) are different from those that increase the anthocyanin content (lower temperature range), the tuberous root yield showed a larger effect on the total anthocyanin yield. Since the cultivation period needs to be prolonged to increase tuberous root yield, it would consequently increase the anthocyanin yield. The quality of the harvest was better under lower soil temperature as it led to an increase in the anthocyanin yield. Therefore, it was suggested that anthocyanin yields could be maximized by extending the growing season and harvesting at lower soil temperatures.

- 著者

- Toshihiko Sugiura Makoto Takeuchi Takuya Kobayashi Yuta Omine Itaru Yonaha Shohei Konno Moriyuki Shoda

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.QH-055, (Released:2023-05-26)

- 被引用文献数

- 1

Pineapples (Ananas comosus (L.) Merr.) are harvested throughout the year, with acid and soluble solid contents varying with season. However, there is a lack of knowledge about the relationship between the acid and soluble solid content and climatic factors. To investigate these relationships, we analyzed the acid and soluble solid content records of a large number of fruit harvested over 15 years from three production areas in Japan. Over the warm period (June to September) pineapple acid content was low, while over the cool period (December to April) it was high, regardless of the cultivar. Soluble solid contents were highest in June and lowest between September and March. Acid content at harvest inversely correlated with the temperature immediately before harvest, and the relationship modelled linearly with the mean temperature over the 10 or 20 days before harvest as a variable. The acid content of ‘N67-10’ is highly dependent on temperature, while that of ‘Okinou P17’ is stable regardless of temperature. The soluble solid content was affected by temperature over longer periods than the acid content and was modelled using a quadratic equation with the mean temperature over the 70–120 days before harvest as a variable. The approximate curve of soluble solid content peaked around 23°C. The majority of ‘Okinou P17’ fruit yielded a soluble solid content of > 15 °Brix over a wide temperature range (≥ 19°C), while the temperature at which most ‘N67-10’ fruit had soluble solid of > 15 °Brix was limited to a narrow range (22–23°C). Although the coefficients of both model equations were significant for all cultivars, the R2 of soluble solid content was smaller than that of acid content. These results contribute to understanding the relationship between acid and soluble solid content and temperature.

2 0 0 0 OA 1881-1885年のアメリカ茶葉市場における日中緑茶競争 ―日本領事報告を中心に―

- 著者

- 趙 思倩

- 出版者

- 関西大学大学院東アジア文化研究科

- 雑誌

- 文化交渉 : Journal of the Graduate School of East Asian Cultures : 東アジア文化研究科院生論集 (ISSN:21874395)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.147-173, 2015-11-01

Before Japanese green tea gained access to the American market, Chinese green tea essentially held a monopoly over the entire U.S market. Without any doubt China at that time was the major exporter of green tea to the U.S., with a market share of more than 90%. However, since the introduction of Japanese green tea into America in 1868, the predominant position of Chinese green tea became weakened. As Japanese tea began to share the market with Chinese tea, the competition between these two countries became more and more fierce, reaching its peak in the 1880s. New York and San Francisco were the largest trading ports in the U. S. and a large amount of imported tea was traded and transferred there. This paper, through examining a report of the Japanese Consul to the U.S., will examine the competition between Chinese green tea and Japanese green tea at these two ports

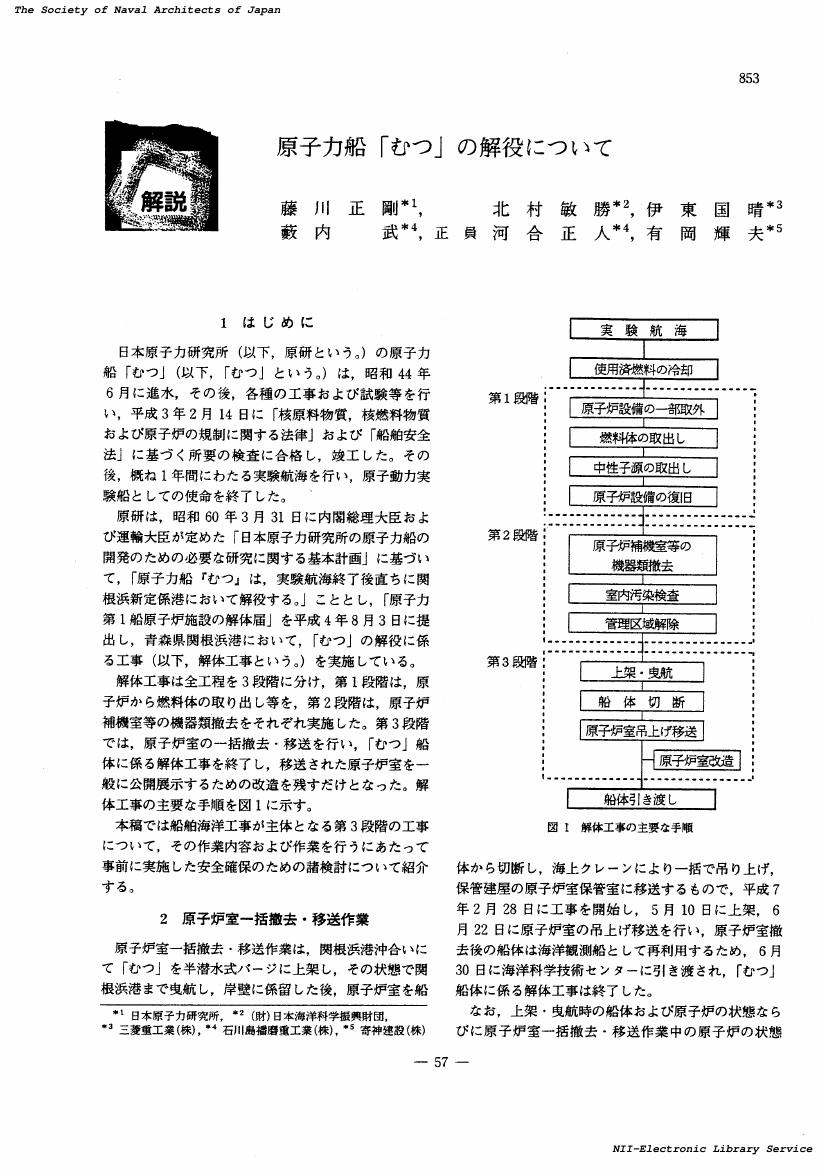

2 0 0 0 OA 原子力船「むつ」の解役について

- 著者

- 藤川 正剛 北村 敏勝 伊東 国晴 藪内 武 河合 正人 有岡 輝夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.797, pp.853-857, 1995 (Released:2018-02-25)

2 0 0 0 OA 大規模高次精度移流計算の複数GPUによる高速化と強スケーラビリティ

- 著者

- 杉原 健太 青木 尊之

- 出版者

- 一般社団法人 日本計算工学会

- 雑誌

- 日本計算工学会論文集 (ISSN:13478826)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.20100018, 2010-12-03 (Released:2010-12-03)

- 参考文献数

- 20

GPUは演算性能が高いばかりでなくメモリバンド幅も広いため, CUDAのリリースによって格子系の流体計算などさまざまな分野でGPUを用いた高速計算の研究(GPGPU)が行われるようになっている. 本研究では流体の移流現象を記述する移流方程式に対して1次~6次精度有限差分法や5次精度WENO法を適用し, GPUによる実行性能の検証および評価, 複数GPUでの新たな並列計算方法の開発, 大規模高次精度移流計算の複数GPUを用いた並列計算での高速化と強スケーラビリティの検証を行う. 本研究は東京工業大学 学術国際情報センターのスーパーコンピュータ TSUBAME Grid Clusterを利用して行われた. NVIDIAのCUDAを用いてGPU上に実装する上で, 以下の方法を導入する. Global memoryへのアクセス回数を低減するためにx, y方向のデータをSM内のShared memoryをソフトウェアマネージド・キャッシュとして利用し, 各Thread内で閉じているz方向のデータはThread内の変数(Register ファイル)に格納し, 計算の高速化を図る. 3次元的に計算空間分割しBlockの数を増やすことでSMの並列実行効率を高める. 3次元領域分割法によるGPU並列計算により並列数の増加に伴い, 境界bufferのデータサイズを減少させ通信時間を短縮させる. 計算領域を7つのKernelに分け非同期実行することによる「計算Kernel, Device-Host間通信, MPI通信」3つのオーバーラップ技法を提案する.本論文では演算密度(flop/byte)と実行性能との関係に注目した評価を導入し, 低次から高次精度の差分を用いた移流計算を例に評価の妥当性を検証した. 高次精度手法は低次よりも演算密度が高く実行性能を引き出し易いことが明らかになった. また, GPU並列計算では3次元領域分割を使用し, 7個のstreamによる非同期実行によるkernel関数, MPI, Device-Host通信のオーバーラップ技法の提案をした. これらにより, 高次精度移流計算において60GPUで7.8TFlopsという非常に高い実行性能を達成した. 本研究によって以下の新しい知見が得られた. GPUの実行性能は演算密度(flop/byte)で有効な評価ができる. Shared memoryを用いたデータの再利用により演算密度は高くなり実行性能が向上する. 1GPUの実行性能が1CPU coreに比べて数十~百倍高速であり, 複数 GPUの場合はMPI通信に加えてDevice-Host間通信も必要になるため計算時間の中で通信時間の占める割合が高く, 高速化におけるボトルネックになる. 複数GPU計算において, 3次元領域分割が有効である. 本論文で提案した技法は移流計算に限らず直交格子でのさまざまなステンシル計算(例えば拡散方程,Jacobi法等の反復解法)にも適用可能であり, 汎用性が高いといえる.

2 0 0 0 OA インクジェット技術によるペーパーマイクロ流体デバイスの開発

- 著者

- 石井 政憲 城戸 滉太 太田 力 柴田 寛之 山田 健太郎 鈴木 孝治 チッテリオ ダニエル

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.94-105, 2016-02-10 (Released:2016-02-13)

- 参考文献数

- 29

患者のすぐそばで行える医療診断 (その場診断) が重要であるという考えが,臨床現場において普及しつつある.近年,マイクロ流路を紙の上に設けることで,コストやユーザーの負担を抑えながら,実用に即した分析ができる検査チップを開発する研究が世界的に盛んである.2007年,Whitesidesらにより提唱されて以来注目を集め,現在ではmicrofluidic paper-based analytical devices (μPADs) の呼称が定着している.マイクロ流路と身近な素材である紙の組み合わせにより,複雑な操作を伴う分析や多重項目測定を,比色法や蛍光法,電気化学的手法などを用いて,低コストかつ簡便に行えるμPADsが数多く開発されている.μPADsは基材が紙であることから,主に印刷による作製技術が進歩を見せている.中でも,様々なデバイス生産で工業的にも活躍しているインクジェット技術が,μPADsの大量生産や機能性付与が可能なアプローチとして着目されている.本稿では,将来の実用化に期待の集まるμPADsの製作技術や応用例の現状について,特に汎用性の高いインクジェット技術に焦点を当てながら解説する.

2 0 0 0 OA 性犯罪捜査のための新たな精液判別法の開発

- 著者

- 濱野 悠也

- 出版者

- 京都府警察本部科学捜査研究所

- 雑誌

- 奨励研究

- 巻号頁・発行日

- 2019

本研究では体液種識別の指標としてDNAのメチル化を検出することで、従来の手法では検査不可能な場合に代替方法として用いることができる手法を開発することを目的とした。DACT1領域に対してメチル化感受性高精度融解分析を行ったところ、精液由来DNAの融解温度はおおむね74.5度であるのに対して、血液・唾液DNAはおおむね77.6度となり、その差は3度近くになることが分かった。精液と血液あるいは精液と唾液の混合体液のDNAについて同様の操作をしたところ、その混合割合に応じた同様の二峰性の融解温度が得られた。

- 著者

- 甲斐 勝二 Kai Katsuji

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学研究部論集 A:人文科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series A:Humanities (ISSN:13464698)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.5, pp.213-237, 2009-11

2 0 0 0 OA 安部公房研究:「他人の顔」「箱男」における自己と他者

- 著者

- 太田 草子

- 雑誌

- 日本文學 (ISSN:03863336)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, pp.103-123, 2018-03-15

2 0 0 0 OA 静物画と鑑賞者の距離 : ディドロのシャルダン批評をめぐって

- 著者

- 野口 榮子 Eiko Noguchi

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.1-15, 1997-02-20

2 0 0 0 OA 性的対立の来た道 往く道 : 自由集会「Sexual conflictや配偶者選択がもたらす種分化~最近の動向~」参加レポートとして(参加レポート1,<特集>種分化における性選択と性的対立)

- 著者

- 宮竹 貴久

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.313-315, 2009 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 6