2 0 0 0 京都大学におけるresearchmapとORCIDの活用事例

- 著者

- 古村 隆明 渥美 紀寿

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.5, pp.220-225, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)

京都大学では教員の教育・研究活動等の状況を公開するための教育研究活動データベースを運用している。本データベースでは,研究業績の一部をresearchmapと連携し,researchmapに登録された業績を取り込んでいる。また,京都大学での職歴や京都大学が発行した研究成果をORCIDに機関として登録することで,信頼性の高い情報として公開している。本稿ではこれらをどのように学内システムと連携しているかを紹介する。

- 著者

- 椿 智佳 横山 壱成 小宮 佑介 長竿 淳 有原 圭三

- 出版者

- 全日本鹿協会

- 雑誌

- 日本鹿研究 (ISSN:21850542)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.1, pp.2-9, 2022 (Released:2023-05-22)

近年、野生動物による被害、特に北海道におけるエゾシカによるものが増加傾向にあり、これらの動物は個体数維持のため捕殺される。一方、狩猟によって得られる野生動物の肉をジビエとして利用する動きが拡大している。エゾシカにおける新たな食肉としての価値を高めるため、その理化学特性と嗜好性の検討を行った。エゾシカ肉のドリップロスおよび高温加熱時のクッキングロスは牛肉と比較して有意に多かった。味覚センサによる呈味性比較の結果、エゾシカ肉は先味であるうま味の数値が低く、後味であるうま味コクの数値が高かった。エゾシカ肉を用いたソーセージを調製し、官能評価を実施した。このとき、豚肉を配合(0、25、50、75、100%)し、その割合を検討した。その結果、香り、味、外観、総合の項目において、エゾシカ肉が25%配合(豚肉75%)されたソーセージを好ましいと選択したパネリストが最も多かった。また、GC/MS 装置を用いたエゾシカ肉の加熱香気成分分析の結果、エゾシカ肉からアセトインやアセトアルデヒドが検出された。

2 0 0 0 OA 保存方法の違いが中国東北地方の梅花鹿肉品質に及ぼす影響

- 著者

- 田 来明 田 鑫 権 心嬌 付 暁霞 李 男 崔 鶴馨 胡 桂英

- 出版者

- 全日本鹿協会

- 雑誌

- 日本鹿研究 (ISSN:21850542)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.1, pp.49-52, 2020 (Released:2023-05-22)

本研究では、保存方法の違いによる鹿肉の品質に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。冷蔵および冷凍時のpH は5.54 〜 5.69 の範囲内にあり、肉質が良好であることを示していた。しかし、冷凍庫で保存することによって、大腰筋の赤色度と色度が低下した(P <0.0001、P = 0.001)。解凍した鹿肉は高い遊離水比率(P = 0.001)、滴下損失(P = 0.033)、と低い可塑性(P = 0.001)を持った。冷凍された鹿肉の品質が冷蔵肉より劣っていることが判明した。

2 0 0 0 OA 1930年代の国際観光政策で検討された観光関連施設整備構想

- 著者

- 砂本 文彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.259-264, 1997-10-25 (Released:2018-05-01)

- 参考文献数

- 44

The aim of this study is to make clear states of improvement programs of facilities in the tourist industry during 1930s. The Government established the Board of Tourist Industry and the Committee of Tourist Industry to attain foreign currency. They had suggested improvement programs so that facilities can construct resorts for foreign tourists. Therefore improvement programs of facilities had reflected their interests.

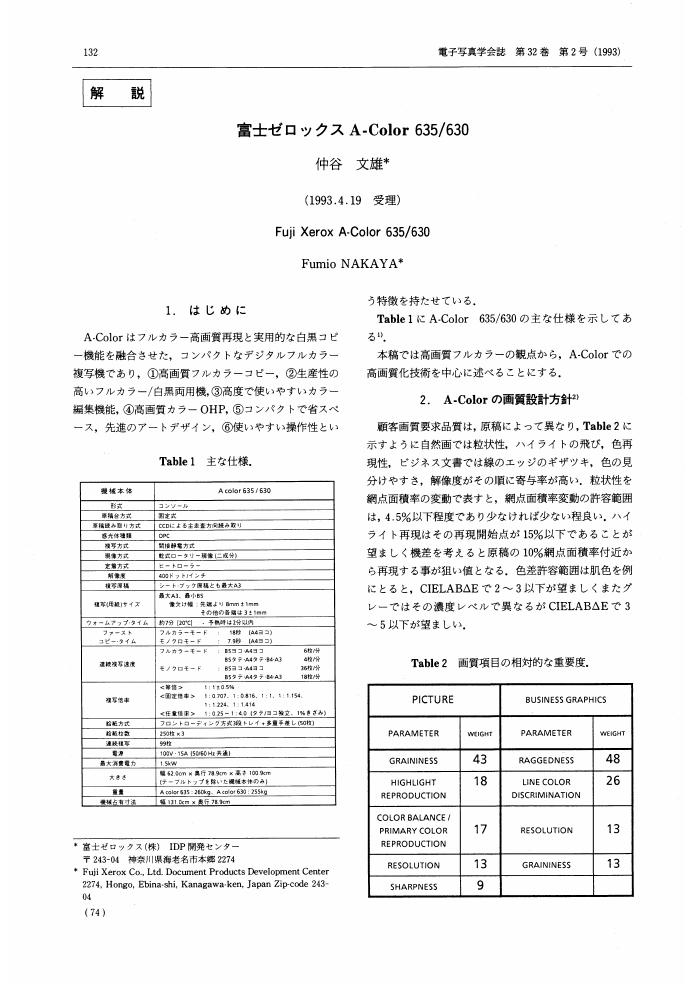

2 0 0 0 OA 富士ゼロックス A-Color 635/630

- 著者

- 仲谷 文雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 電子写真学会誌 (ISSN:0387916X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.132-137, 1993 (Released:2007-05-31)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA ネコにおけるヒトから向けられた視線の認識

- 著者

- 子安 ひかり 永澤 美保

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- pp.69.2.3, (Released:2019-07-18)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4 5

For animals living in groups such as some primates including humans and wolves, it is important to recognize the gaze of others and change their behavior accordingly. Dogs, which have a common ancestor with wolves, gained the ability to read human's gaze even though they are different species in the process of domestication. Although cats are originally solitary animals, cats sharing their living space with humans are frequently observed in modern days. Recent study showed that cats are likely to be able to detect the human gaze directed to themselves. In this study, we examined whether cats are able to recognize the human gaze and whether to change their behavior according to it. We investigated whether cats show different behaviors depending on the direction of the human gaze. As a result, when humans looked at the cats, the time which the cats looked back at the humans was shorter, regardless of familiarity and distance with the humans and the social situation. Also, when humans look at cats when the distance between individuals is short, the eyeblink frequency of cats increases. From these facts, it was shown that cats could recognize directedgaze from humans and change their behavior accordingly.

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1942年05月18日, 1942-05-18

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1939年08月24日, 1939-08-24

- 著者

- 水上 博司

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.22122, (Released:2023-05-25)

2 0 0 0 OA 芝生広場のある都市公園および広場の空間構成と利用者の行動

- 著者

- 西 康貴 大野 暁彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.481-486, 2023-03-31 (Released:2023-05-12)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

In recent years, the city parks have diversified and it’s a problem how we balance various activities in city parks. In this research, I focused on dynamic actions and static actions seen in city parks and open spaces. I studied field survey to clarify the human behaviors in the three parks, and analyzed the relationships between actions and spaces elements, user density. As a result, it appears that trees and furniture in grass square influence on activities. And installing them in grass or connecting with it directly, it could create places with dynamic action and static action. User density increase and exceed a certain density, static actions tend to occupy static actions in grass areas. It depends on their sizes and forms. Also, about user density, it is thought static actions tend to be over dynamic action in grass areas when it is over a certain density, and it depends on the areas of each park.

- 著者

- 李 娜栄 沈 秀華 古橋 綾 鈴木 賢 出口 真紀子 安谷屋 貴子

- 出版者

- 上智大学グローバル・コンサーン研究所

- 雑誌

- グローバル・コンサーン (ISSN:24345814)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.74-144, 2021 (Released:2021-07-16)

2 0 0 0 OA 動的モード分解による多次元時系列解析

- 著者

- 大道 勇哉 五十嵐 康彦

- 出版者

- 日本神経回路学会

- 雑誌

- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.2-9, 2018-03-05 (Released:2018-05-07)

- 参考文献数

- 13

多次元時系列データの中に潜む本質的な情報を取り出す手法として,動的モード分解と呼ばれる手法が注目されている.動的モード分解は流体解析の分野において提案された手法であるが,データの時空間的な特徴構造を抽出できるという利点から,今後さまざまな分野の研究において成果を生み出していくことが期待される.本稿では,動的モード分解の基本的なアルゴリズムと適用例について簡単に紹介する.

2 0 0 0 言語別南アジア文学ガイドブック

- 著者

- 粟屋利江 太田信宏 水野善文編

- 出版者

- 東京外国語大学拠点南アジア研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2021

2 0 0 0 OA 胎児娩出感をもった女性の分娩体験

- 著者

- 堀田 久美

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.15-24, 2003-06-30 (Released:2010-11-17)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 1

目的本研究は, 胎児娩出感をもった女性の分娩体験を明らかにし, 分娩時の女性の理解に向けた示唆を得ることを目的として行った。方法質的記述的研究方法を選択した。分娩後の女性, 18名に面接を行い, 分娩体験について自由に語ってもらった。面接の内容を逐語記録し, 胎児娩出感と分娩体験についての内容を質的に分析した。結果胎児娩出感をもった女性の分娩体験は, 自らの分娩を自己コントロールできたと自覚でき, 胎児との一体感を感じるものであり, 産んだという実感や分娩終了時の満足感および開放感と安堵感を感じさせるものであった。そして, 胎児の存在を自らの身体を通して感じることにより, 胎児の生命力に信頼をもてるとともに, 妊娠中からの連続したつながりの中で新生児に対する親近感をもちえている。また, 陣痛の苦痛を乗り越え分娩した自分に対し, 達成感や充実感をもたらし, 自らに備わっていた産む力を認識させるものでもあった。それは, 分娩を通して自己を受け入れ, 児を受け入れ, 分娩という出来事を確かに味わったという豊かな心情を生み出すものであった。結論胎児の娩出を, 自らの五感を通して感じ取っている女性がいた。女性たちにとって胎児娩出感をもつことは, 豊かな心情を生み出す大切なものであった。

2 0 0 0 神奈川近代文学館所蔵久生十蘭特別資料に関する文献学的研究

本研究は、神奈川近代文学館に所蔵される久生十蘭(一九〇二~五七)関係資料、すなわち、作品の草稿・原稿類、発表作品の切り抜きや手入れ資料、作品執筆に際し使用した雑誌・新聞記事など関連資料、同時代評、写真などの特別資料423点について、3年間の調査で詳細な記録を取るものである。また、作品の素材となった雑誌記事(作品毎に封筒に入れられていることが多い)と作品を照合することで、素材の確定や成立過程、推敲課程の跡付けを行う。上記特別資料は作者が死ぬまで手元に置いていたもので、直筆草稿や書き込みのある第一級の一次資料であり、多大な研究成果が期待できる。

2 0 0 0 OA 特集「魚道の評価」を読む

- 著者

- 東 信行

- 出版者

- Ecology and Civil Engineering Society

- 雑誌

- 応用生態工学 (ISSN:13443755)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.87-90, 2001-07-17 (Released:2009-05-22)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA 社会人基礎力育成のための「マーダーミステリー」の可能性に関する予備的調査

- 著者

- 大矢 薫

- 雑誌

- 新潟リハビリテーション大学紀要 = Niigata University of Rehabilitation Bulletin (ISSN:21890684)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.54-58, 2023-01-01

- 著者

- 吉見 明希

- 出版者

- Hokkaido University

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-25

北海道大学. 博士(経営学)

- 著者

- 髙坂 康雅

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.221-231, 2016 (Released:2018-09-20)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2

本研究の目的は,大学生活の重点によって大学生を分類し,自立欲求や全能感,後れをとることへの不安,モラトリアムの状態,学習動機づけの比較を行うことで,現代青年のモラトリアムの多様性を明らかにすることである。大学生624名を対象に質問紙調査を実施し,大学生活の重点7標準得点をもとにクラスター分析を行ったところ,4クラスターが抽出された。クラスター1は自己探求や勉強に重点をおき,自己決定性の高い学習動機づけをもっていた。クラスター2はいずれの活動にも重点をおいておらず,大学での活動に積極的に取り組めていない青年であると判断された。クラスター3はすべての活動に重点をおき,自立欲求や後れをとることへの不安をもち,内発的動機づけだけでなく,外発的動機づけももっていた。クラスター4は他者交流や部活動,サークル活動に重点をおき,全能感が強いが,学業とは異なる領域での活動を通して職業決定を模索していた。これらの結果から,クラスター1はEriksonが提唱した古典的モラトリアムに相当し,クラスター4は小此木が提唱した新しいタイプのモラトリアム心理によるモラトリアムであり,クラスター3は近年指摘されている新しいタイプのモラトリアム(リスク回避型モラトリアム)であると考えられた。

2 0 0 0 OA 声門下喉頭閉鎖術による誤嚥治療

- 著者

- 内田 真哉 足立 直子 西村 泰彦 牛嶋 千久 出島 健司

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.2, pp.121-126, 2008-02-01 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 4 4

Many patients with severe dysphagia are male, the larynx has often dropped, and even tracheostomy is sometimes difficult. During surgery to prevent aspiration in such patients, techniques that can be performed even in the presence of a dropped larynx are necessary. In addition, since complications are generally present in such patients, minimally invasive surgical techniques are desirable. Therefore, we developed a laryngeal closure method in the subglottic area that prevents postoperative suture failure and can also be performed in patients with a dropped larynx. This surgical technique was performed in patients with severe dysphagia.The subjects comprised 5 patients who had undergone this procedure more than 6 months previously. All were males aged ≥70 years and had demonstrated repeated episodes of pneumonia.In this surgical technique, laryngeal closure is performed in the subglottic area, and the dead space formed in the suture area is filled with an anterior cervical muscle flap. The status of ingestion before and after surgery and the course were observed and evaluated.There were severe complications in any patients. In all patients, the prevention of aspiration was achieved, and the status of ingestion improved.This surgical procedure may be an accurate aspiration-preventive technique that is minimally invasive and infrequently induces suture failure.