2 0 0 0 OA スパッタ法でイオン液体中に調製する金ナノ粒子:粒径決定因子は?

- 著者

- 西川 恵子 畠山 義清

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.185-191, 2013-04-10 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 31

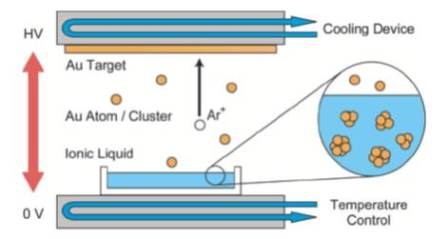

Sputter deposition of metals into a capture medium with extremely low vapor pressure is a simple and convenient method to generate the metal nanoparticles (NPs) without chemical reactions. By careful selection of the capture medium and its temperature, the size of synthesized NPs can be controlled. Sputtering conditions also play an important role in determining the size of NPs. We synthesized Au NPs in a standard ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate by systematically varying the sputtering conditions. It is proved that the temperature of the target and applied voltages have a strong influence on the size of Au NPs, while the working distance between the target and the surface of the capture media, sputtering time, and discharge current have little or no influence. Lower temperatures of the ionic liquid and of the target and higher applied voltage are desired for generating size-controlled smaller NPs.

2 0 0 0 OA 義務教育教科書の広域採択制の法定化をめぐる政策決定過程の分析

- 著者

- 大島 隆太郎

- 出版者

- 日本教育行政学会

- 雑誌

- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.88-104, 2018 (Released:2019-09-20)

- 参考文献数

- 11

In Japan, the textbooks used in compulsory education are selected regionally, which means that the same textbooks are used in all the compulsory education schools in the same area. This rule was established in the Act on Free Distribution of Textbooks for Compulsory Education Schools (Act No. 182 of 1963) in order to reduce the price of the textbooks and to reduce the strain on public finance, but when this Act was enacted, the regional selection had been a fait accompli. Before then, it is clear that the regional selection in compulsory education became a policy of the Ministry of Education by a report from the Central Council for Education (the CCE) on December 5, 1955,“Kyokasho-seido-no-kaizen-ni-kansuru-tosin (Report on reforming the textbook system)”. However, the report does not clarify why the regional selection became a policy or a means to reduce the strain on public finance at a later time. Based on the above, we need to assess the policy-making process of the regional selection in 1955, taking into account the relationship between textbook selection and public finance, especially the free distribution of textbooks. Therefore, this paper clarifies the decision-making process of trying to enact the regional selection in compulsory education, through analyzing the background of submitting questions to the CCE, deliberations at the CCE in 1955, and the adoption or rejection of the bills at the 24th session of the National Diet in 1956, in terms of the relationships between the regional selection and a financial problem.The conclusion of this paper is as follows. There were some reasons for adopting the regional selection in 1955, and two of them were important. From the educational point of view, in addition to the pretext to promote studying textbooks jointly, it was a fact that schools in the countryside did not have enough teachers to select textbooks separately. On the other hand, from the economic and financial point of view, there was an intention to reduce the educational expense of parents through lowering the cost of textbooks by means of selecting them regionally. Especially in this regard, the Ministry of Education had to take action on higher textbook price by some means. However, the Ministry of Finance opposed completely free distribution of textbooks for compulsory education, but approved free distribution to those in financial difficulties. Then, at the CCE, the administrators of the local board of education also required the free distribution to those in financial difficulties, and this suggestion appeared to be critical for the decision making. Consequently, the Ministry of Education had no choice but to adopt the limited free distribution and the regional selection in order to cope with the problem of textbook prices. In this way, following the report, the bill on textbooks, which included the regional selection, and the bill on the free distribution of textbooks for needy students in elementary school, which became the current act on the financial assistance for the encouragement of the attendance at school of the needy students in compulsory education (Act No.40 of 1956), were made and presented to the 24th session of the National Diet. Paying attention to this fact, adopting the regional selection system in compulsory education in the policy package at this point was more significant for reducing parents’ burdens than controlling educational contents. In that sense, the CCE’s decision in 1955 was a critical juncture in defining the free distribution policy of textbooks as the policy of making parents’ burden less. Namely, it could be regarded as not only the beginning of the free distribution of textbooks up to the present but also the point of fixing the course of the policy on the encouragement of attendance at school.

2 0 0 0 OA 妊娠における腎の形態学的変化

- 著者

- 江左 篤宣 永井 信夫 井口 正典 池田 智明 大鶴 栄史 井手 辰夫

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.7, pp.1215-1219, 1987-07-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 15

妊娠により水腎症が出現することは200年以上前から知られている. 我々は妊婦30例に対し腎の形態学的変化を無侵襲かつ簡便な超音波断層法を用いて経時的に観察し, また同時に尿化学的検査を行ない, 妊娠が腎に及ぼす影響についても検討した.1) 妊娠中の腎の計測値では健康成人に比べ厚径が増加していた.2) 妊娠中の水腎症の出現は妊娠中期から後期にかけて著明となり, その出現率は71%と高率であった.3) 妊娠中の水腎症の出現は左腎に比べ右腎に程度, 率ともに有意に高かった.4) 水腎症の程度と尿中BMG・NAG値との間に相関性を認めなかった.5) 水腎症の程度と妊娠中毒症の症状の間に関連性はなかった.6) 妊娠により出現した水腎症は分娩後約1カ月で正常に復すると考えられた.超音波断層法によって妊娠により水腎症が高率に出現することが証明された. しかし分娩後の回復は著明であり, 妊娠, 分娩という女性における生理学的環境の変化は腎の形態に一時的に水腎症を招来するものの妊娠中, 分娩後には機能的に影響を及ぼすことは少ないと考えられた.

- 著者

- Shinichiro MORISHITA Katsuyoshi SUZUKI Taro OKAYAMA Junichiro INOUE Takashi TANAKA Jiro NAKANO Takuya FUKUSHIMA

- 出版者

- Japanese Society of Physical Therapy

- 雑誌

- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)

- 巻号頁・発行日

- pp.R0023, (Released:2023-03-22)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 1

In recent years, the number of cancer survivors has been increasing each year due to advances in the early diagnosis and treatment of cancer. Cancer survivors present a variety of physical and psychological complications due to cancer and its treatment. Physical exercise is an effective nonpharmacological treatment for complications in cancer survivors. Furthermore, recent evidence has shown that physical exercise improves the prognosis of cancer survivors. The benefits of physical exercise have been widely reported, and guidelines for physical exercise for cancer survivors have been published. These guidelines recommend that cancer survivors engage in moderate- or vigorous-intensity aerobic exercises and/or resistance training. However, many cancer survivors have a poor commitment to physical exercise. In the future, it is necessary to promote physical exercise among cancer survivors through outpatient rehabilitation and community support.

2 0 0 0 高級言語マシンの実際

- 著者

- 箱崎勝也 山本昌弘著

- 出版者

- 産報出版

- 巻号頁・発行日

- 1981

2 0 0 0 OA イチゴアントシアニン色素の同定と高速液体クロマトグラフィーによる分析

- 著者

- 枳穀 豊 福原 公昭 斉藤 勲 太田 英明

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.118-123, 1995-02-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 6

ジャム用の加工原料として利用されている6種類のイチゴ果実(Fragaria×ananassa Duch.)すなわち'アメリカ''千代田''宝交早生''とよのか''タイオーガ''チャンドラー'種のアントシアニン色素を薄層クロマトグラフィで分離し,Rf値および分光学的特性を比較することで同定するとともに,逆相カラム(C-18)を用いる高速液体クロマトグラフィーによって各アントシアニン色素含量を定量した.(1) イチゴに含量されるアントシアニン色素の種類はイチゴ品種により差は認められず,シアニジン-3-モノグルコシド(Cy-3G),ペラルゴニジン-3-モノガラクトシド(Pl-3Ga),ペラルゴニジン-3-モノグルコシド(Pl-3G),シアニジン,ペラルゴニジンの5種類であった.(2) アントシアニン含有量については,調査した6品種の中で'チャンドラー'種が最も多く,これに対して,'アメリカ'種で最も少なかった.(3) 構成アントシアニンの比率は,供試品種でPl-3Gaが最も多く86%以上を占めていた.'アメリカ'種ではCy-3Gが12%と高く,'チャンドラー'種ではPl-3Gが9%を占めた.また,'千代田''宝交早生''とよのか'の各品種はアントシアニン含量および組成が比較的類似していた.

2 0 0 0 OA DNAと結び目理論

- 著者

- 下川 航也 ヴァスケス マリエル

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.237-242, 2011 (Released:2013-11-01)

- 参考文献数

- 36

2 0 0 0 OA 日本語の「配慮」の意味について 日本語と中国語の対照研究から

- 著者

- 辻 周吾

- 出版者

- 学校法人 京都外国語大学国際言語文化学会

- 雑誌

- 国際言語文化学会日本学研究 (ISSN:2424046X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.51-69, 2021 (Released:2022-01-06)

The purpose of this study is to clarify the characteristics of the meaning of “consideration” in Japanese through a contrastive study between Japanese and Chinese. It also aims to explore the cultural background of this word, such as attentive and concern. In this study, we used a corpus to organize Chinese words corresponding to the Japanese word “consideration”. The results showed that the Chinese words “zhao gu”, “kao lü”, “jian gu”, “guan xin”, “guan zhao”, “an pai”, “guan huai”, Through the contrastive study, it was found that “consideration” in Japanese covers situations that involve the speaker, such as natural phenomena and the environment. It can be said that the speaker is paying attention to a variety of possible situations. This kind of behavior seen in the Japanese word “consideration” shows the deep consideration and attentive in Japan and Japanese culture. On the other hand, being overly concerned about this and that can cause stress.

2 0 0 0 OA RO-Crateを用いた材料研究データのデータリポジトリへの登録

- 著者

- 田辺 浩介 松田 朝彦

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.497-502, 2021-12-18 (Released:2022-02-19)

- 参考文献数

- 13

研究データを保存するためのデータリポジトリには,データファイルに加えて,生成された研究データのコンテキストを表現するための複雑なデータ構造を扱うことが求められる.この課題を解決するための仕組みとして,「研究データパッケージング」という考え方が提案されている. 本発表では,提案されている研究データパッケージングフォーマットのひとつであるROCrateを用いて,データの作成者,装置・試料の情報,ファイル・ディレクトリの構成などの多様なメタデータを保持しながら,データリポジトリに対して機械的かつ大量のデータ登録を試行した事例を報告する.

2 0 0 0 日本再生に「痛み」はいらない

- 著者

- 岩田規久男 八田達夫著

- 出版者

- 東洋経済新報社

- 巻号頁・発行日

- 2003

- 著者

- 村上 民

- 出版者

- 学校法人 自由学園最高学部

- 雑誌

- 生活大学研究 (ISSN:21896933)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.22-35, 2020 (Released:2020-06-13)

- 参考文献数

- 33

本稿を含む3つの論考は、自由学園草創期(1921 年~1930年代前半)におけるキリスト教とそれに基づいた教育を、創立者羽仁もと子(旧姓松岡、1873–1957)・吉一(1880–1955)のキリスト教信仰との関係において検討することを目的とする。なかでも羽仁夫妻における「自由」と「独立」への関心に焦点をあてる。本稿では3つの論考に共通する問題意識を明らかにするとともに、最初の課題として松岡もと子、羽仁吉一の青年時代とキリスト教との出会いについて扱う。 羽仁もと子・吉一夫妻は、自身の信仰の事業として自由学園を設立した。その教育理念はキリスト教を土台としていたが、その最初期には直接的にキリスト教を標榜せず、当初は形の定まった礼拝も行われなかった。また、校名「自由」の意味をヨハネ伝との関係で定式的には語らなかった。羽仁夫妻は「自由」を自由学園の教育と宗教に深く関わるものとして、すなわち自由学園を名指すもの、決してとりさることのできないものとして堅持し、戦時下の校名変更の圧力に対してもこれに応じなかった。この「自由」は戦後もなお自由学園にとって問題(課題)でありつづけた。「自由」は自由学園の教育とキリスト教を考える上でキーワードとなるものだが、その含意は必ずしも自明ではない。 本稿を含む3つの論考では、「自由学園のキリスト教」を考えるために、まず自由学園の草創期(1921 年~1930 年代前半)を検討範囲とし、これを検討するために3 つの側面を取り上げる。 (1)松岡もと子、羽仁吉一の青年時代とキリスト教との出会い (2)羽仁もと子、吉一の出版事業とキリスト教との関わり (3)羽仁夫妻の「信仰の事業」としての自由学園創立とそのキリスト教

- 著者

- Takayuki Mizuno Haruka Seto Takahisa Nakane Yoshinori Murai Fumi Tatsuzawa Tsukasa Iwashina

- 出版者

- National Museum of Nature and Sciece (National Science Museum, Tokyo)

- 雑誌

- 国立科学博物館研究報告B類(植物学) (ISSN:18819060)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.57-64, 2023-05-22 (Released:2023-05-22)

- 参考文献数

- 25

One anthocyanin and three flavones were isolated from the flowers of Tripora divaricata (Lamiaceae). They were identified as delphinidin 3-O-[(6″′-E-p-coumaroylglucosyl)-(1→2)-(6″-E-p-coumaroylglucoside)]-5-O-(6″′-malonylglucoside), apigenin 7-O-glucuronide, scutellarein 4′-methyl ether 7-O-glucuronide, and acacetin 7-O-glucuronide. In addition, we measured absorption spectra of intact petal and the buffer solutions (pH 5.6) containing isolated compounds for elucidation of the blue violet color development in T. divaricata. The absorption spectral curve of the buffer solution containing isolated anthocyanin showed the blue violet. Its color was identical to that of the intact flowers. These results indicate that the intramolecular copigmentation of anthocyanin mainly occurred in the blue violet flowers of T. divaricata.

2 0 0 0 OA 明治期のアンデルセンについて

- 著者

- 石川春江

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)

- 巻号頁・発行日

- no.5, 1972-07-31

2 0 0 0 OA キスゲ属植物における送粉シンドロームの平行進化:交雑による遺伝子浸透仮説の検証

2 0 0 0 OA 警察官における虚血性心疾患の危険因子とその背景要因に関する検討

- 著者

- 塩崎 万起 宮井 信行 森岡 郁晴 内海 みよ子 小池 廣昭 有田 幹雄 宮下 和久

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.115-124, 2013 (Released:2013-08-15)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 5 6

目的:警察官は他の公務員と比べて心疾患による休業率が高く,在職死亡においても常に心疾患は死因の上位を占めることから重要な課題となっている.本研究では,A県の男性警察官を対象に,近年増加傾向にある虚血性心疾患に焦点をあて,各種危険因子の保有状況とその背景要因としての勤務状況や生活様式の特徴を明らかにすることを目的として検討を行った.対象と方法: 症例対照研究により,虚血性心疾患の発症に関連する危険因子について検討した.対象はA県警察の男性警察官で,1996–2011年に新規に虚血性心疾患を発症した58名を症例群,脳・心血管疾患の既往がない者の中から年齢と階級をマッチさせて抽出した116名を対照群とした.虚血性心疾患の発症5年前の健診データを用いて,肥満,高血圧,脂質異常症,耐糖能障害,高尿酸血症,喫煙の有無を両群で比較するとともに,多重ロジスティック回帰分析を用いて調整オッズ比を算出した.続いて,男性警察官1,539名と一般職員153名を対象に,横断的な資料に基づいて,各種危険因子の保有率およびメタボリックシンドローム (MetS) の有所見率,勤務状況および生活様式の特徴を年齢階層別に比較検討した.結果: 虚血性心疾患を発症した症例群では,対照群に比べて発症5年前での高血圧,耐糖能障害,高LDL-C血症,高尿酸血症の保有率が有意に高かった.多重ロジスティック回帰分析では高血圧(オッズ比 [95%信頼区間]:3.96 [1.82–8.59]),耐糖能異常 (3.28 [1.34–8.03]),低HDL-C血症 (2.26 [1.03–4.97]),高LDL-C血症 (2.18 [1.03–4.61]) が有意な独立の危険因子となった(モデルχ2:p<0.001,判別的中率:77.0%).また,警察官は一般職員に比べて腹部肥満者 (腹囲85 cm以上)の割合が有意に高く(57.3% vs. 35.3%, p<0.001),年齢階層の上昇に伴う脂質異常症や耐糖能障害の有所見率の増加もより顕著であった.45–59歳の年齢階層では個人における危険因子の集積数(1.8個 vs. 1.4個, p<0.01)が有意に高く,MetS該当者の割合も高率であった(25.0% vs. 15.5%, p<0.1).さらに,MetS該当者では,交替制勤務者が多く (33.6% vs. 25.4%, p<0.01),熟睡感の不足を訴える者 (42.5% vs. 33.7%, p<0.01),多量飲酒者 (12.8% vs. 6.3%, p<0.01)の割合が高くなっていた.結論:警察官においても高血圧,耐糖能障害,脂質異常症などの既知の危険因子が虚血性心疾患の発症と関連することが示された.また,警察官は加齢による各種危険因子の保有率およびMetS該当者の割合の増加が一般職員よりも顕著であり,その背景要因として,交替制勤務や長時間労働などの勤務形態と,飲酒や睡眠の状態などの生活様式の影響が示唆された.

2 0 0 0 OA 肝薬物代謝の最近の進歩 3. チトクロームP450

- 著者

- 高橋 芳樹 鎌滝 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.288-296, 2001-06-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 学校建築空間の一考察 潜在的カリキュラム論の視点から

- 著者

- 賀 暁星

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.146-161, 1989-04-30 (Released:2011-03-18)