2 0 0 0 OA 自然治癒力はこの方法で強く出来る 自然治癒力=自己治癒力+ホメオスターシスだった

- 著者

- 小林 常雄

- 出版者

- 日本良導絡自律神経学会

- 雑誌

- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.145-160, 2005-09-15 (Released:2011-10-18)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 村岡博の英語教育観とその教育実践方法

- 著者

- 古家 貴雄

- 出版者

- 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 教育実践学研究 : 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = Journal of Applied Educational Research (ISSN:18816169)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.169-178, 2021-03

戦前の教員養成機関において,学生に教師の教職的教養教育を提供したほぼ唯一の学校である東京高等師範学校の附属中学校の教員スタッフであった村岡博に焦点を当て,彼の英語教育観や英語教育実践について述べていきたい.そのために彼の教育や教員生活のキャリアの概略の説明から入り,彼の学校で実践されていた新教授法の論考,初学年の英語教育導入に関する論考等について見ていきたい.その中で述べられた村岡の英語教育に関する指導観や英語教育における特定なテーマに関する考え方について,その特徴を考察してみたい.

- 著者

- 税所 玲子

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.2-19, 2022-09-01 (Released:2022-10-20)

本稿では、イギリスのオックスフォード大学にあるロイタージャーナリズム研究所(Reuters Institute for the study of Journalism)が2012年から行っている国際比較調査『デジタルニュースリポート』のうち、日本の動向を中心に報告する。調査は46の国と地域で、デジタル化の進展によって人々のニュースへの信頼や、ニュースへの接触の仕方がどのように変わっているのかを調べたもので、2022年からNHK放送文化研究所もプロジェクトの一員となった。調査結果では、日本の特徴として、ニュースをソーシャルメディアで共有したり、「いいね」をつけたり、友人らと話をするなど、能動的に関わる人の割合が調査対象国の中で低かった。「ニュースへの信頼」は、全体の平均に近いものの、「自分が利用するメディア」と「その他のメディア全般」への信頼の度合にほとんど差がなく、いわゆる「マイメディア」を持たない日本人の姿も伺えた。ロイター研究所は、新型コロナウイルスの感染拡大など不透明さが増す社会の中で、特定のニュースを避けようとする動きが見られるのではないかとし、これを「選択的ニュース回避」(Selective News Avoidance)と呼んでいる。日本は「選択的ニュース回避」をする人は、世界と比べて相対的に少ないものの、2017年から2022年の5年の間に、数としては倍になっていることがわかった。また、積極的にニュース消費を行っていない、いわゆる「つながっていない」(disconnected)層は、アメリカと並んで世界で最も高い水準だった。

- 著者

- 松下 博宣 東京情報大学看護学部

- 雑誌

- 東京情報大学研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.1-11, 2022-09-30

本研究は,下総台地に鎮座する下総七年祭神社,藤原時平神社,天満宮等の配置形象に含意される意味を探索的に特定することである.下総三山の七年祭りに参加する9社,八千代市の時平神社4社,ならびに下総地域に点在する天満宮,天神社を実際に訪れ,神社の位置をGoogleマップ上にプロットして,神社群の位置(緯度,経度,標高)を特定し,各神社の由緒書を収集し,関連する史料を分析した.その結果,①三山七年祭神社パラレログラム,②八千代時平系神社群トライアングル,③天満宮ラインA,B,④下総道真信仰系レクタングルという神社の呪術的配置形象が空間的に構成されていることが明らかになった.本研究の発見にもとづき,これらの神社の配置形象が,同地域に特有の水害リスクを暗黙的に示唆する可能性について論考した。

2 0 0 0 OA 日本近代捕鯨史・序説 : 油脂間競争における鯨油の興亡

- 著者

- Jun Akamine 赤嶺 淳

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.393-461, 2023-03-03

本稿の目的は,かつての世界商品であった鯨油に着目し,水産業の近代化と水産資本の拡大という政治経済的文脈から日本における近代捕鯨の発展過程をあとづけることにある。20 世紀初頭に液体油を固形化する技術が発明されると,固形石鹸とマーガリンの主要原料としての鯨油需要が拡大し,良質な鯨油を廉価に大量生産するため,鯨類資源の豊富な南極海での操業がはじまった。1934/35 年漁期に日産コンツェルン傘下にあった日本捕鯨株式会社が日本初の捕鯨船団を派遣したのは,こうした鯨油需要にわく欧州市場に参入するためであった。第二次世界大戦以前,日本から南極海へ 7 漁期にわたって最大 6 船団が派遣されたが,いずれも鯨油生産を主目的とし,鯨肉生産は副次的な位置づけしかあたえられていなかった。GHQ の指導もあって戦後の南極海捕鯨では鯨油と並行して鯨肉の生産もおこなわれた。しかし,1960 年代に鯨類の管理が強化され,世界の鯨油市場が縮小すると,鯨肉生産の比重が高まっていった。本稿は,こうした歴史をあとづけたのち,今後の捕鯨史研究の課題として,①近代捕鯨の導入過程でロシアが果たした役割,②輸出産業としての捕鯨業の社会経済史的役割,③鯨油とほかの油脂間競争という 3 点を提示する。

- 著者

- 現代民俗学会 [編]

- 出版者

- 現代民俗学会

- 巻号頁・発行日

- 2009

2 0 0 0 遺傳 = The heredity

2 0 0 0 OA 立山衆徒が求めた加賀藩の外の権威

- 著者

- 福江 充

- 出版者

- 北陸大学

- 雑誌

- 北陸大学紀要 = Bulletin of Hokuriku University (ISSN:21863989)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.165-192, 2023-03-31

江戸時代初期、加賀藩前田氏は、立山衆徒(芦峅寺と岩峅寺の衆徒)を、のちに江戸幕府が本山末寺制度に基づいて日本の仏教界を統制する以前に、自藩の寺社奉行の支配下に治め、さらに立山衆徒に対し立山信仰に関わる宗教的諸権利を分与するかたちで認め、立山の実質的な管理をさせている。加賀藩のこうした政策は、同藩が立山・黒部奥山の広大な領域を誰にも邪魔されず独占的に支配するためのものであった。すなわち筆者は、加賀藩が立山・黒部奥山の軍事的重要性や鉱山資源・森林資源を有する場としての重要性、さらにはマイナス要件として、隣藩や江戸幕府との間で国境問題が勃発しかねない不安定な地域であることなどを強く意識するあまり、幕府の宗教界に対する統制よりも先んじて、立山衆徒を自藩の支配下に治め、彼らと各宗派の本山との間に本末関係を一切結ばせず、幕府の影響が直接的に及ばないようにする目的があったと推察している。そのため、以後、立山衆徒は他の寺社とは本末関係を結ばず、比叡山とは一切関係のない「無本山天台宗」或いは「天台宗門一本寺」を称して宗教活動を行っていった。しかし、加賀藩の政策に反して、長い江戸時代のなかで立山衆徒は加賀藩に徹頭徹尾支配されながらも、それとは別に加賀藩の外の権威を得ようとする動きが度々見られ、筆者はそうした行動が、いずれも近世の立山信仰の展開に大きな意義を持っていると考えている。そこで本稿では、立山衆徒が加賀藩の外の権威に関わった事例として、芦峅寺十三郎が京都吉田家から神道裁許を受けた件(第 1 章)、芦峅寺衆徒と武家の権威に関する件(第2 章・第 3 章)、岩峅寺衆徒が立山大先達の免許状を捏造した件(第 4 章)、岩峅寺衆徒と公家・門跡寺院の権威に関する件(第 5 章)の四つを題材に取り上げ、それらの実態と意義を立山信仰関係の古文書史料から分析し、最後に、以上の事例をとおして加賀藩の立山支配の在り方を考察した。

- 著者

- NOBORU ADACHI HIDEAKI KANZAWA-KIRIYAMA TAKASHI NARA TSUNEO KAKUDA IWAO NISHIDA KEN-ICHI SHINODA

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.1, pp.13-22, 2021 (Released:2021-04-27)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 1 7

Starting 16000 years ago, the Neolithic lifestyle known as the Jomon culture spread across the Japanese archipelago. Although extensively studied by archaeology and physical anthropology, little is known about the genetic characteristics of the Jomon people. Here, we report the entire mitogenome and partial nuclear genome of skeletal remains from the initial Jomon period that were excavated from the Higashimyo shell midden site at Saga City, Kyushu Island, Japan. This is the first genome analysis of the initial Jomon people of Kyushu Island. These results provide important data for understanding the temporal transition and regional differences of the Jomon people. The mitochondrial DNA and Y-chromosome haplogroups were similar to those found in the previously reported later Jomon people. Moreover, comparison of three nuclear genomes from the initial to final Jomon periods indicated genetic continuity throughout the Jomon period within the Japanese archipelago with no significant evidence of admixture. This indicates that the genetic differentiation found among the Jomon people was promoted by the progression of regionalization throughout the Jomon period. Further accumulation of high-quality Jomon genome data spanning a wide range of regions and ages will clarify both intimate regional and temporal differences of the Jomon people and details of their admixture history with rice farmers, as suggested by Jomon mitochondrial genome data. The results obtained from this study provide important information for further analysis.

2 0 0 0 元徳元年の「中宮御懐妊」

- 著者

- 百瀬 今朝雄

- 出版者

- 神奈川県立金沢文庫

- 雑誌

- 金沢文庫研究 (ISSN:04531949)

- 巻号頁・発行日

- no.274, pp.p1-13, 1985-03

2 0 0 0 OA 新約聖書「ヨハネの第三の手紙」にみられる裏返し構造

- 著者

- 大喜多 紀明

- 出版者

- 『人文×社会』編集委員会

- 雑誌

- 人文×社会 (ISSN:24363928)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.451-459, 2021-03-15 (Released:2021-06-07)

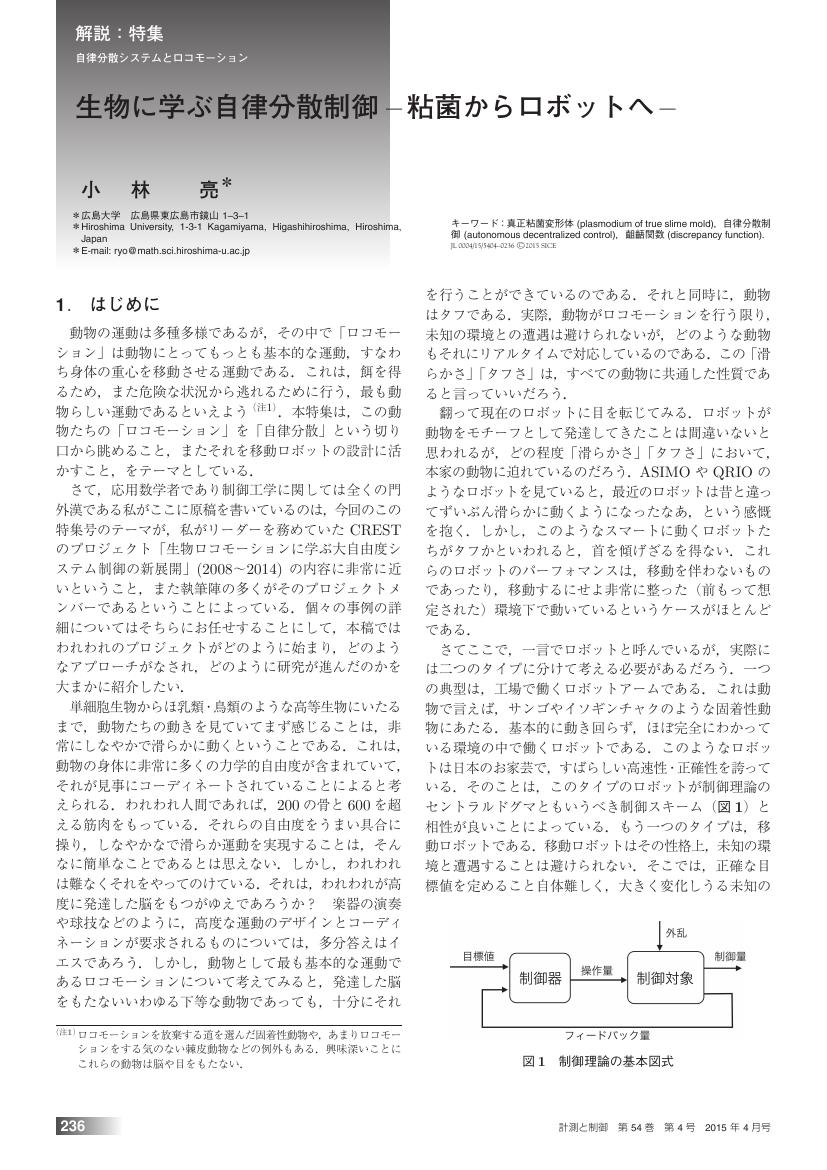

2 0 0 0 OA 生物に学ぶ自律分散制御-粘菌からロボットへ-

- 著者

- 小林 亮

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.236-241, 2015-04-10 (Released:2015-05-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 女子高校生の「文」「理」選択の実態と課題

- 著者

- 河野 銀子

- 出版者

- 科学技術社会論学会

- 雑誌

- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.21-33, 2009-10-20 (Released:2021-08-01)

- 参考文献数

- 41

This research is to examine the advancement towards women in science-related jobs or fields in university from the viewpoint of gender. The results of TIMSS and PISA show that Japanese students in primary and junior high school are rated highly compared to international standards. However, it is undeniable that many of them carry negative attitudes towards science. It also appears that female students tend to have a much more negative image of science than their male counterparts in Japan. One possible reason for this is the lack of an appropriate environment both at school and at home. Actually, the result of the questionnaire, which I conducted in 2004, clearly reveals that people have a natural tendency to emphasize gender-based courses for students. When they choose their academic courses in high school days, people around motivate males to take ‘science courses’ and females to take ‘humanities.’ It is necessary that we improve the situation for the female students who are blindly led to take ‘humanities’ as their academic course choice. My conclusion of this research is that we need to provide female students with enough support when choosing their course and reevaluate the course selection framework itself.

2 0 0 0 OA 赤目砂鉄を原料とするたたら製鉄の再現と原料砂鉄の産地特定について

- 著者

- 木浪 信之

- 雑誌

- 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 = Otsuma journal of social information studies (ISSN:13417843)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.105-111, 2019-12-30

- 著者

- 渡部 瑞希

- 出版者

- 観光学術学会

- 雑誌

- 観光学評論 (ISSN:21876649)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.21-35, 2017 (Released:2020-01-13)

これまでの観光研究では、観光客がまなざしの対象とする真正性(オーセンティシティ)について議論を重ねてきた。それは、 客観的・本質的な真正性を想定し、観光の場における商品や出し物を虚偽だとする本質主義的な議論から、観光対象物の真正 性を構築するのは誰かというポストコロニアルな批判を含んだ構築主義的な議論、観光客個人の観光経験に焦点を当てる実存 主義的議論や、ホストとゲストのコンタクト・ゾーンで生じる観光経験の真正さに着目する議論まで多岐に渡る。 本稿では、これらの議論を再考察し真正性の否定と探求を継続させるテキストであったことを読み解くことで、観光対象物 というモノが、その虚偽性を暴かれたとしても真/偽の判断のつかない「公然の秘密」によって成り立っていること、この真 /偽の決定不可能性ゆえに、真正なるものが、永遠に探求される魅惑的な消費対象となることを明らかにする。本稿ではこれを、 真正性のリアリティとして提示する。また、その具体的事例として、カトマンズの観光市場、タメルで売られている「ヒマラ ヤ産の宝石」を取り上げながら、真正性のリアリティについて説得的に提示する。

2 0 0 0 OA 戦後長崎における「不法占拠」バラック地区

- 著者

- 大平 晃久

- 出版者

- 長崎大学教育学部

- 雑誌

- Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki University, Combined Issue (ISSN:21885389)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-15, 2020-03-01

長崎大学教育学部社会科学論叢 通巻 第82号(Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki University: Social Science, Vol.82)

2 0 0 0 OA メサドンの臨床薬物動態

- 著者

- 国分 秀也 冨安 志郎 丹田 滋 上園 保仁 加賀谷 肇 鈴木 勉 的場 元弘

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.401-411, 2014 (Released:2014-10-08)

- 参考文献数

- 85

- 被引用文献数

- 4 2

2013年3月に, 本邦でもメサドン内服錠の臨床使用が開始された. メサドンは, モルヒネ等の他のオピオイドと異なる薬理作用をもち, 呼吸抑制およびQT延長といった重篤な副作用を発現することがある. その原因の1つとして, 体内薬物動態が非常に複雑であることが挙げられる. メサドンは大半が肝臓で代謝されるが, その代謝酵素はCYP3A4, CYP2B6およびCYP2D6など, 多岐にわたる. また, 自己代謝誘導があること, アルカリ尿で排泄が遅延すること, 半減期が非常に長く定常状態に到達するまでに長時間要すること等の問題がある. これらの複雑なメサドンの薬物動態を十分に理解して使用されなければ, 血中メサドン濃度が一定に保たれず, 一過性に上昇することによる重篤な副作用が起きる可能性がある. 本論文では, 臨床医師あるいは薬剤師がメサドンを安全に臨床使用するために必要な薬物動態についてまとめた.

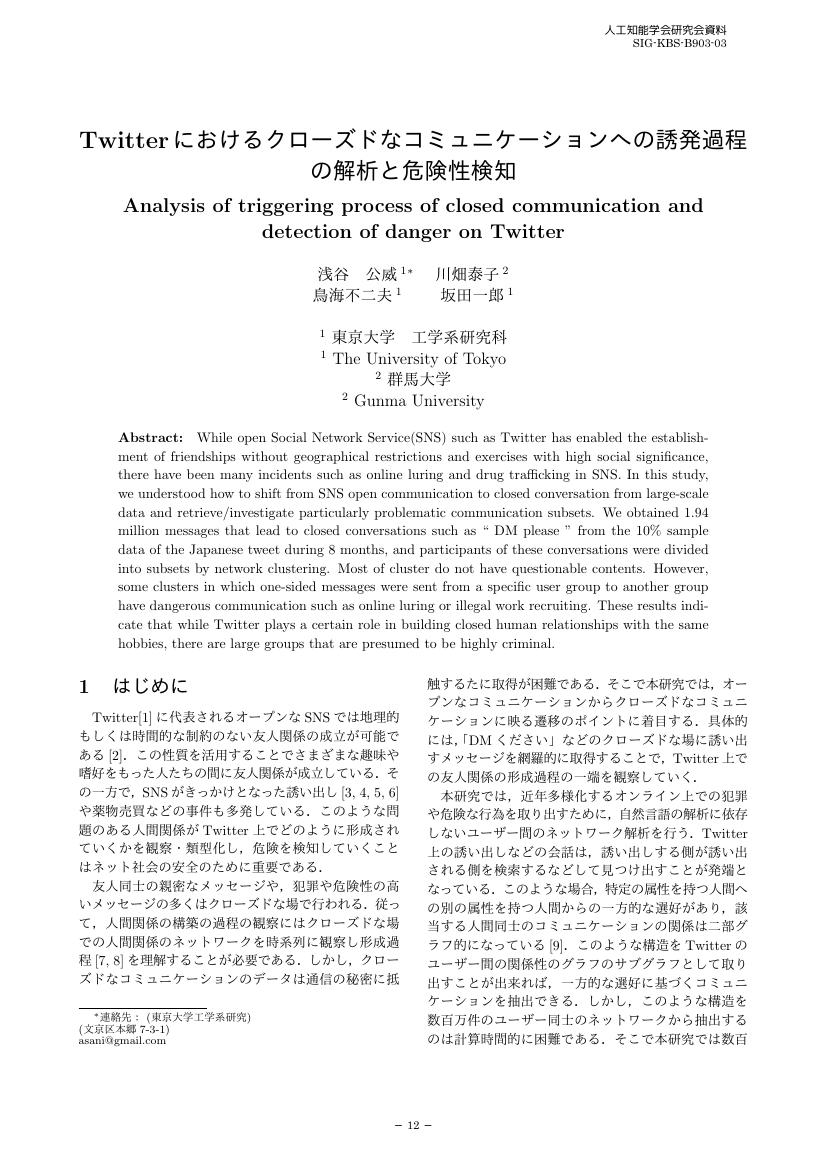

2 0 0 0 OA Twitter におけるクローズドなコミュニケーションへの誘発過程の解析と危険性検知

- 著者

- 浅谷 公威 川畑 泰子 鳥海 不二夫 坂田 一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会研究会資料 知識ベースシステム研究会 119回 (2020/3) (ISSN:24364592)

- 巻号頁・発行日

- pp.03, 2020-03-01 (Released:2021-06-09)

2 0 0 0 OA 原因は気温高,CO2濃度増は結果(話題)

- 著者

- 槌田 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.266-269, 2010-04-05 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 17