2 0 0 0 OA 胃梅毒の1例

- 著者

- 中山 真緒 勝部 隆男 加藤 博之 坂本 輝彦 山田 理恵子 芳賀 駿介 久原 浩太郎 今野 宗一 村山 実 臼田 敦子 塩澤 俊一 吉松 和彦 島川 武 成高 義彦 小川 健治

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部

- 雑誌

- Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:13489844)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.68-69, 2007-06-07 (Released:2013-08-21)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

症例は47歳,男性。3型胃癌の診断で紹介されたが,上部消化管内視鏡検査で幽門前庭部から胃体部にかけて易出血性の不整な多発潰瘍を認め,胃梅毒を疑った。生検組織でTreponema pallidumを確認し,Benzylpenicillin benzathineによる駆梅療法を施行した。症状は速やかに改善し,潰瘍も瘢痕化,治癒した。 胃梅毒の内視鏡所見は特徴的で,本症の存在を念頭において内視鏡検査を行うことが重要と考えられる。

2 0 0 0 OA スポーツ場面におけるプレッシャーによる心理生理的影響とパフォーマンスの関係

- 著者

- 堀川 雅美 八木 昭宏 Masami Horikawa Akihiro Yagi

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.47-60, 2007-12-10

2 0 0 0 日本語東京アクセントの成立

2 0 0 0 OA 日本語アクセント史の再検討:文献資料と方言調査にもとづいて

- 著者

- 平子 達也

- 出版者

- 京都大学 (Kyoto University)

- 巻号頁・発行日

- 2015-03-23

新制・課程博士

2 0 0 0 国語のアクセントの時代的変遷

- 著者

- 金田一 春彦

- 出版者

- 至文堂

- 雑誌

- 国語と国文学 (ISSN:03873110)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.10, 1960-10

- 著者

- 片岡 真伊 Mai KATAOKA カタオカ マイ

- 出版者

- 総合研究大学院大学文化科学研究科

- 雑誌

- 総研大文化科学研究 (ISSN:1883096X)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.83-101, 2016-03

本稿は、第二次世界大戦後に日本文学の英訳に貢献したエドワード・サイデンステッカー(1921–2007)が、川端康成の小説「伊豆の踊子」を英訳・再翻訳するにあたり、どのように異なる翻訳手法を用いたかを考察したものである。サイデンステッカーはコロラドに生まれ、大学で英文学を専攻した後、第二次世界大戦中にアメリカ海軍日本語学校で日本語を学んだ。アメリカ海兵隊の一員として日本の地に初めて足を踏み入れた後、終戦後に一旦外交官を志すもののその道を諦め、英語圏での日本文学の紹介に尽力した。サイデンステッカーが手掛けた翻訳作品のうち、川端文学は彼の翻訳作品群の中核をなすものであり、中でも「伊豆の踊子」は、初期に取組んだ翻訳作品として、また改訂を行なった最後の翻訳作品として、サイデンステッカーの翻訳手法を検討していくうえで欠くことの出来ない作品である。サイデンステッカーによる「伊豆の踊子」の最初の英訳は、1954年に『アトランティック・マンスリー』の『パースペクティヴ・オブ・ジャパン』と呼ばれる付録冊子に掲載された。大胆な起点テクスト(ST: source text、原文)の削除や省略、調整などを特徴とするサイデンステッカーの訳は、誌内の限られたスペースに掲載するという編集者により課せられた条件のためのみならず、日本のことをほとんど知らない一般読者層を想定した、英語圏でも受容されやすい文体や形式への抄訳・変更を行っている。しかし、サイデンステッカーは、1997年にThe Oxford Book of Japanese Short Storiesのため、「伊豆の踊子」を再翻訳している。この改訳版の英訳文は、省略部分を元に戻し、また加筆を取払うことにより、原文に寄り添った英訳へとその姿形を変えている。このような変化を含む二つの異なる版の翻訳を比較検討することにより、本稿では、訳者自身が言うところの「読者を甘やかす」翻訳から「几帳面な」翻訳への推移を、主に周縁のエピソードや登場人物の削除、そしてテクスト内の異文化要素(CSIs: Culture Specific Items)に焦点をあて考察する。また、こうしたアプローチに反映されている翻訳者の姿勢の変容についても触れ、翻訳者としてのスキルの向上や原文解釈の深化、そして英語圏での日本文化の認知のされ方の変化などを含む、訳文および翻訳者を取り巻く文化的・社会的背景が翻訳に与えた影響についても論じる。This paper will explore how the translation strategy of Edward G. Seidensticker (1921–2007) shifted between his two English versions of "The Izu Dancer" (1954 and 1997). As an undergraduate at the University of Colorado, he majored in English Literature. Seidensticker joined the Navy Japanese Language School during World War II and went to Japan as a member of the U.S. Marine Corps. After the War ended, he gave up the idea he had of becoming a diplomat and started to translate modern Japanese fiction. The literature of Kawabata Yasunari was one of his focuses throughout his career; among the works he translated, "Izu no odoriko" 伊豆の踊子 (The Izu Dancer) is of particular importance. It was the very first Kawabata translation that Seidensticker attempted, and since he revised it at the end of his career, it shows his changing approach and method as he matured as a translator.Seidensticker published his first English rendition of Kawabata's "Izu no odoriko" in Perspective of Japan: An Atlantic Monthly Supplement in 1954, early in his career as a translator. Bold omissions, interpolations and modulations of the ST (source text, i.e. original text) were made in order to fit the work into the limited space given to him by the editor, but also to tailor it into a more accessible literary form for general readers of that time, who still knew little about Japan. In 1997, however, he retranslated "The Izu Dancer", this time as an unabridged translation for The Oxford Book of Japanese Short Stories. All omitted parts were restored, interpolations removed, and further changes were made to bring the TT (target text, i.e. translated text) closer to the ST.By comparing these two English translations of "The Izu Dancer," this paper will illustrate the ways in which Seidensticker's 1997 translation strategy had shifted from that of 1954, focusing on omissions of subsidiary episodes and characters, and the treatment of culture-specific items (CSIs). I will also demonstrate how a translator's attitude towards translation can change over time along with the maturation of skills, change in understanding of the ST, and more crucially, the social and cultural context of the time when a work is being translated.

2 0 0 0 OA 近代文学関係定期刊行物の総合的研究

2 0 0 0 OA 統合失調症患者の社会生活技能と自尊感情の因果関係

- 著者

- 國方 弘子 中嶋 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.1_67-1_71, 2006-04-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 27

本研究は,統合失調症患者の社会生活技能と自尊感情の因果関係を明らかにするために,地域で生活する患者61名の縦断データを用いて,社会生活技能と自尊感情の因果関係モデルを作成し,モデルのデータへの適合を検討した。結果,統合失調症患者の高い社会生活技能は自尊感情の高さを規定するが,高い自尊感情をもっていることが統合失調症患者の社会生活技能を良好にするわけではないということが示された。本研究の成果は,統合失調症患者がより良い自尊感情を得るには,社会生活技能を高めたり維持することが有効な方法の一つであるというエビデンス(evidence)を得たことであるが,今後,統合失調症患者の自尊感情が変容するプロセスについて質的な研究が必要である。

2 0 0 0 OA 最新小樽区土地台帳 : 附・熊碓村高島村塩谷村

- 著者

- 丸藤宇三郎, 若松貞朗 編

- 出版者

- 渡辺久太郎

- 巻号頁・発行日

- 1920

- 著者

- 泉 太郎 堀 里子 佐藤 宏樹 三木 晶子 澤田 康文

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.132, no.5, pp.617-627, 2012 (Released:2012-05-01)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

Aggravation of asthmatic response (asthmatic attack, 2 cases) and adverse events (tremor, 1 case) due to a switch from a brand-name tulobuterol tape to a generic tape were recently reported. These changes disappeared after reformulation from generic to the brand-name tape. To investigate this issue, we conducted a questionnaire survey on changes of asthmatic response, adverse events and product usability due to a switch between tulobuterol tapes. We identified 44 cases (18 from doctors, 26 from pharmacists) in which changes of asthmatic response or adverse events had occurred due to a switch between tulobuterol tapes. Aggravation of asthmatic response had occurred in 30 cases and adverse events in 21 cases due to switch from brand-name tulobuterol tape to generic tape. As regards change of product usability, we obtained 96 relevant responses (18 from doctors, 78 cases pharmacists), and the major response was that generic tulobuterol tape peeled off the skin more easily than did the brand-name tape (60 cases). These results suggest that changes of asthmatic response, adverse events and product usability should be carefully monitored when switching tulobuterol tapes.

2 0 0 0 IR ロシアにおける風刺アニメ-60~80年代の作品を中心に-

- 著者

- 笹尾 道子

- 出版者

- 岩手大学人文社会科学部

- 雑誌

- 言語と文化・文学の諸相

- 巻号頁・発行日

- pp.17-29, 2008-03-21

スタレーヴィチが始めたロシアのアニメーションはおもに大人向けで,昆虫を主人公にした不倫ものなどであった。革命後の1919年に彼がフランスに亡命するとともに,アニメーション制作は一時中断する。彼が考案した撮影技術が誰にも伝えられることなく西側に持ち出されたからである。ソビエト時代の1920年代に,ジガ・ヴェルトフらにより復活するが,初めのうちはおもに革命プロパガンダ用のものであった。そのうちにプロパガンダ臭のない,子ども向けのアニメも作られるようになる。第二次大戦中は再びプロパガンダ用のアニメが主流となる。ソビエトのアニメ作品が西側に知られるようになるのは,第二次大戦後のことである。民話や童話を題材にしたロシア独特の作品は,ストーリーの面白さ,色彩のあざやかさ,芸術性の高さで世界を驚かせた(『せむしのこうま』『雪の女王』など)。1960年代から80年代はソビエトアニメ全盛期である。多数の子ども向け作品だけでなく,現代社会を風刺したおとな向け作品も作られるようになった。ソビエトのアニメは,世界各地のアニメ祭で数々の賞を受賞するようになる。多数の優れた作品が生み出された背景には,国が出す豊富な資金があった。こどもの情操教育にアニメが果たす役割を国が認めていたためである。アニメーターたちは,資金の調達に奔走することもなく,じっくり時間をかけて制作できた。そのかわり企画投階から検閲があり,検閲とのかけ引きに時間をとられることが多かった。比較的簡単に上映にこぎつけた作品もあれば,多くの修正を余儀なくされたもの,完成後に上映が事実上制限された作品もあった。西側社会を風刺したものも,その時の情勢によっては企画が通らないこともあった。検閲のきまぐれに翻弄されながらも,ソビエトのアニメーターたちはしたたかに社会風刺を作品のあちこちにこめた。本論では,社会批判や風刺がこめられている作品のいくつかを時代に沿って取り上げ,特徴を分析する。また最近検閲の実態も明るみに出始めており,アニメーターと検閲とのかけ引きについても触れていく。

2 0 0 0 OA スキー術

- 著者

- 山口十八, 金井勝三郎 著

- 出版者

- 大日本新聞学会出版部

- 巻号頁・発行日

- 1916

- 著者

- 高橋 純平 松本 拓也 伊藤 孝紀

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.112-112, 2011

名古屋駅周辺地区を対象地区とし、来街者や宿泊客にアンケート調査を行うことにより、「プレイス ブランディング(Place Branding)」における名駅地区の固有な空間資源を明らかにすることを目的とする。得られた回答から、名駅地区においてハード面の「A.基盤装置」として、高層ビル等の施設や交通機関等のインフラ、ソフト面の「C.コミュニケーション装置」として、飲食店の多さや各施設のサービスが固有な空間資源といえ、また双方をつなぐ「B.演出装置」としてナナちゃん人形があげられる。しかし、「B.演出装置」に対する来街者や宿泊客の評価は低く、今後は「B.演出装置」を中心とした取組みを行うことが必要といえる。

2 0 0 0 OA 地球球体説の系譜

- 著者

- 織田 武雄

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.5, pp.379-391, 1953-12-30 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA 雇い人の死(ロバート・フロスト)

- 著者

- 松田 誠思

- 出版者

- 親和女子大学英語英文学会

- 雑誌

- 親和女子大学英語英文学 = Shinwa Studies in English Linguistics and Literature (ISSN:09112820)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.96-107, 1988-12-21

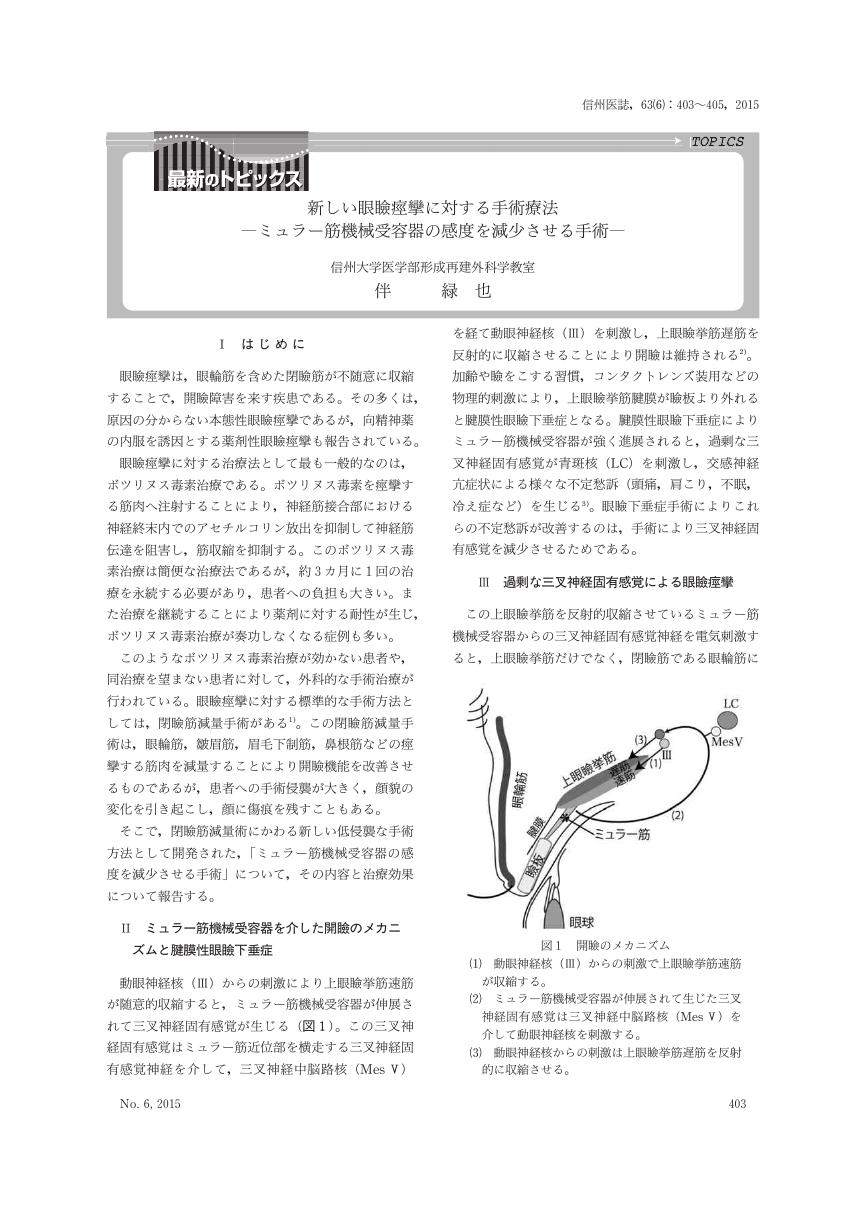

2 0 0 0 OA 新しい眼瞼痙攣に対する手術療法-ミュラー筋機械受容器の感度を減少させる手術-

- 著者

- 伴 緑也

- 出版者

- 信州医学会

- 雑誌

- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.6, pp.403-405, 2015-12-10 (Released:2016-01-22)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 低酸素(高地)トレーニングの効果を高める至適条件に関する研究

2 0 0 0 Wikidataと知識ベース

- 著者

- 大向 一輝

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.761-765, 2020-11-01 (Released:2020-11-02)

2 0 0 0 公理主義的経済学の誕生--ウィ-ンとケンブリッジ-上-

- 著者

- 浅田 彰

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.p1-21, 1983-09