- 著者

- 田中 厚子 高井 史比古 西川 幸江 本田 孝行 川本 敦子 中島 勇 堀越 節子 小川 隆司

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.7, pp.269-275, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)

日本EPI協議会のワーキング活動において,IPランドスケープをテーマに,知財関連の解析手法について研究を行った。テーマとしては炊飯器を題材に,3チームに分かれ,それぞれが異なる炊飯器メーカーを担当した。国内市場をターゲットに分析を行い,市場におけるポジションの確認や,事業戦略,経営層への提言を検討した。各チームでまずは市場における外部要因を確認し,ベンチマークを行った上で,SWOT分析,ファイブフォース分析,ポジショニング分析,特許分析,テキストマイニング,ワードクラウド等の手法を駆使し,それぞれの結論へと導いた。本稿では,研究活動を通して得られた分析手法の知見を紹介する。

2 0 0 0 OA 地熱発電を用いた日本の新たな電力政策と地熱税

- 著者

- 川本 勝

- 雑誌

- 尚美学園大学総合政策論集 = Shobi journal of policy studies, Shobi University (ISSN:13497049)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.15-34, 2015-12-25

日本の地熱資源は豊富で、日本の地熱発電メーカーは世界有数の技術力と実績を持っているが、日本国内の地熱発電の開発は全く遅れている。しかし、火力発電を地熱発電に置き換えることによって、エネルギー自給率やCO2排出量を大幅に改善でき、また、安定したベースロード電源を得ることもできる。地熱発電を促進するためには、「地熱源探索の国家プロジェクト」と「地熱源探索に関する新技術の開発」および「地熱源の共同利用の促進」が重要な政策である。火力発電を地熱発電に置き換えることによって、電気料金の抑制と「地熱税」の導入が可能である。地熱税は消費税に匹敵するほどの豊富な税収源で、「地熱発電促進事業」のための「特別会計」を新設することができる。

2 0 0 0 OA COVID–19の神経症状と予後

- 著者

- 川本 未知

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.6, pp.S129, 2021 (Released:2021-10-10)

2 0 0 0 OA 文化資本と社会関係資本の関連性:クラシック音楽祭参加者への調査によるアプローチ

クラシック音楽祭を題材に文化資本と社会関係資本との関連性について検討した.また,その主題と関連する芸術至上主義的態度,音楽祭への参加と人々のアイデンティティや精神的健康についても検討した.主な調査としては,「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」の一般のオーディエンスを対象とした調査と,中学生向けのプログラムに参加した中学生を対象としたパネル調査を行った.中学生調査では,発達過程の状態を知ることができる.主な結果として,クラシック音楽への初期接触と,クラシック音楽の好み,および,地域活動や地域への評価との間に関係があることが明らかになった.

2 0 0 0 OA 大学アメリカンフットボール選手における輻輳近点の変化に関する事例報告

- 著者

- 箱﨑 太誠 川本 将太 﨑濱 星耶 倉持 梨恵子

- 出版者

- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会

- 雑誌

- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.189-195, 2021-04-30 (Released:2021-08-19)

- 参考文献数

- 17

本研究は日本の大学アメリカンフットボール選手を対象に,頭部衝撃の影響が評価できる輻輳近点の測定を合宿期間中における2回の練習それぞれの前後(4時点),秋季リーグ戦の2試合それぞれの前日と翌日(4時点),及びベースライン値の測定を含めて9時点で実施した.その結果,ベースライン値と比較して,合宿の練習後や試合翌日に輻輳近点が有意に増加していた.今後は頭部衝撃の曝露量を定量化し,輻輳近点への影響を調査していく必要がある.

2 0 0 0 OA 低炭素・循環型社会に対応した廃棄物焼却施設のベンチマーキング研究

- 著者

- 鈴木 和将 大畠 誠 川本 克也

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会論文誌 (ISSN:18835856)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.157-171, 2012 (Released:2012-09-22)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

近年,ごみ焼却施設は,公衆衛生の向上,環境保全といった目的だけでなく,地球温暖化防止,資源・エネルギー消費の抑制等,低炭素・循環型社会に果たす役割が強く求められている。本研究は,ごみ焼却施設の低炭素・循環型社会への適合性を評価する手法の開発を目的として,15の焼却施設に対してLCA等の詳細調査を行い,評価指標の検討を行った。その結果,評価指標として,投入されるエネルギー量,CO2排出量,搬出残渣量等を抽出した。また,施設から外部へ供給する電気と熱という質の異なるエネルギーを同じ尺度で評価できる,外部へのエネルギー供給率を指標として提案した。さらに,これらの指標を用いて,発電効率の高い97焼却施設に適用評価し,ベストプラクティスである焼却施設の実態を把握するとともに,ベンチマーキングの基礎情報を得ることができた。また,これらの結果をわかりやすく示すことができるスコアリングおよび表示方法を提示した。

- 著者

- 川本 玲子

- 出版者

- 一橋大学大学院言語社会研究科

- 雑誌

- 言語社会

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.128-146, 2009-03

2 0 0 0 OA 自ら経験したヤマカガシ頸腺毒による眼障害

- 著者

- 川本 文彦 熊田 信夫

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.211-212, 1989-09-15 (Released:2016-08-26)

- 被引用文献数

- 3 5

A case report of eye-injury accidentally caused by the cervical gland venom from a snake, Rhabdophis tigrinus was described. The male patient was one of the authors of this report, aged 36 years, who was injured at his right eye during handling snakes captured for his laboratory work. About 5min after the accident, very frequent blinks followed by massive epiphora occurred in the injured eye. He recognized strong conjunctival injection with foreigh-body sensation in the eye. Irrigation with tap water had no effect, but repeated irrigation with a commercial eye-lotion reduced the symptoms. Three hours later, he could open the right eye, although corneal opacity disturbed his vision. Conjunctival injection disappeared within 4hr, but strong foreign-body sensation still remained. He was diagnosed at hospital as descemetitis with corneal opacity by the snake venom entered the eye. He was treated with chloramphenicol- and flavineadenin dinucleotide ointments. Clinical symptoms improved rapidly and disappeared within 3 days.

2 0 0 0 OA エキソソーム・インテグリン:機能制御と疾患との関連

- 著者

- 島岡 要 朴 恩正 川本 英嗣 阿栄 高娃

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.596-602, 2019 (Released:2019-08-09)

- 参考文献数

- 19

要約:インテグリンは細胞の表面に発現する接着分子で,白血球では血管内皮との接着や炎症組織への遊走,血小板では凝集と血栓形成,またいくつかの腫瘍細胞では浸潤や転移に関与している.細胞が放出するエキソソームなどの細胞外小胞(extracellular vesicles)は,細胞間コミュニケーションの新たなプレーヤーとして注目されているが,その表面には機能的なインテグリンが存在する.本稿では最近明らかになりつつあるエキソソーム・インテグリンの機能と病態への関与について解説する.

2 0 0 0 OA 『東京名物百人一首』清水晴風著

- 著者

- 川本勉

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)

- 巻号頁・発行日

- no.69, 2008-10-24

2 0 0 0 OA 我が国の最近10年間における食中毒発生動向

- 著者

- 川本 伸一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.1-15, 2017-01-15 (Released:2017-01-24)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2 2

Food poisoning is a serious threat to public health. During the past decades, society has undergone significant lifestyle changes, including the use of new methods for processing and preparing foods. Surveillance of food poisoning has been emphasized because of the centralization of food production and increased international trade and tourism. The responsibility for food safety has moved from individuals to industries and governments, and these changes have created the potential for outbreaks of food poisoning. In this paper, I provide an overview of the current trends in food poisoning in Japan from 2006 to 2015, focusing on prevalence and mortality with respect to food preparation facilities, causative agents and the food sources involved. This review is based on food poisoning statistics collected in Japan, published by the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. An English version of all figures and tables in this paper is presented in the Appendix.

2 0 0 0 地下都市(トルコ共和国デリンクユ)の住環境に関する研究

本研究ではトルコ・カッパドキア地方にあるデリンクユ古代地下都市を対象として、その住環境および安定性についてまとめたものであり、次の順次で研究成果をまとめている。1) カッパドキア地方の地理、地質、気候、火山活動、地震活動等についてまとめ、地下都市成立要因を昼夜の温度差、建材となる樹木が少ない、地質的には掘削しやすい凝灰岩、地震からの避難等の理由と考える事ができることを明らかにした。2) この地方の歴史背景についてまとめた。歴史背景においては、敵からの迫害や周辺国からの侵略から身を守る為に地下に住んだ事の可能性が高いことを示した。3) カッパドキア地方の地下都市に存在する凝灰岩について既存の実験結果と今回行った実験についてまとめ、さらに凝灰岩の長期、短期特性について収集および整理した。また、地下都市の存在する岩盤の評価も行った。4) 考古学的見解から、カッパドキア地方を中心にこの地域の鉱山活動についてまとめ、カッパドキア地方周辺の遺跡の出土品と鉱山活動から、この地方において地下空間利用は少なくとも紀元前3000年頃までさかのぼることと結論づけた。5) カッパドキア地域の地下空間利用は1500年前よりも以前であることを紹介し、現代における地下空間利用事例として貯蔵施設,(果物、野菜、ワイン)、地下工場、半地下ホテルやレストラン、半地下住居、地下野菜栽培施設を紹介し、そのメリット・デメリットを論じた。6) デリンクユ地下都市に関して空間形態の分析を行い、実験データをもとに、換気シャフトおよび地下7階ホールの短期、長期安定性についてまとめ、なぜ今日まで地下都市が残っていたのかを力学的に明らかにした。7) 住環境に対して本研究で行った計測結果にもとづいて地下都市の換気シュミレーションを実施し、地下都市内部の発熱要素は換気に影響を与える事がなく、外気温が換気に大きく影響を与えており16℃以下という条件で換気が行われていたことを示した。特にこの地方は、年間を通して夜には16℃以下となり換気を損なうことはないことが明らかになった。これらの調査・分析・解析結果からデリンクユの空間形態および1万人以上の人々が生活する事のできる地下都市の換気構造を明らかにし、また、有限要素法解析から、地下都市が安定している事を明確にした。

2 0 0 0 OA 一流書家の揮毫における運筆の特徴に関するバイオメカニクス的事例研究

- 著者

- 川本 竜史 河内 利治 宮城 修 田中 博史 高橋 将

- 出版者

- 日本バイオメカニクス学会

- 雑誌

- バイオメカニクス研究 (ISSN:13431706)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.1-7, 2020 (Released:2020-07-03)

- 参考文献数

- 6

The purpose of the present case study was to clarify calligraphic skill of a Japanese calligrapher quantitatively. For this purpose, the brushwork of an expert calligrapher was kinematically compared with that of a novice as well as an intermediate. Three subjects (an expert calligrapher, an intermediate, and a novice) participated in the experiment. A motion capture system was used to capture the motion of a brush during writing a kanji on a Japanese writing paper. As results, absolute writing speed tended to fasten and the variability of the vertical displacement of a brush decreased along with the calligraphic skill. The frequency analysis of the horizontal velocity of a brush revealed that a dominant region shifted toward a low-frequency direction in the expert in comparison with the intermediate although their absolute writing speeds were not significantly different. These results suggest that the expert calligrapher could move the brush with rather slow than rapid change of velocity on the horizontal plane accompanying with lowering the vertical brush displacement.

2 0 0 0 インターネット広告におけるキーワードに基づく広告文の自動生成

- 著者

- 脇本 宏平 川本 峻頌 張 培楠

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

- 著者

- 山本(前田) 万里 廣澤 孝保 三原 洋一 倉貫 早智 中村 丁次 川本 伸一 大谷 敏郎 田中 俊一 大橋 靖雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.23-33, 2017-01-15 (Released:2017-01-24)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3 2

内臓脂肪を減少させメタボリックシンドローム(MetS)を予防する食品は有用であり,MetS改善作用の評価は,農産物単品にとどまってきたため,日常消費される組み合わせ食品としての有用性の検証が必要である.肥満傾向を有する健常な成人の昼食に,機能性農産物を組み合わせた機能性弁当を継続摂取させ,機能性農産物を使用していないプラセボ弁当を摂取した場合と比較して,腹部内臓脂肪の減少効果について検証した.BMIが25以上30未満および内臓脂肪面積が100cm2以上の肥満傾向を有する健常な成人を対象に,ランダム化プラセボ対照試験を行った.被験食品は,機能性農産物を使用した「おかず」,「べにふうき緑茶」および「米飯」(50%大麦ご飯および玄米),プラセボ対照食品は,機能性農産物を使用しない「おかず」,「茶」(麦茶)および「米飯」(白飯)であり,3因子の多因子要因1/2実施デザインを採用して,試験群は機能性の「おかず」「茶」「米飯」それぞれ1要素のみ被験食品とする3群とすべての機能性要素で構成される被験食品1群の計4群とした.平日の昼食時に12週間摂取した.主要評価項目は,内臓脂肪面積,副次評価項目は,ヘモグロビンA1c (HbA1c),グリコアルブミン,1,5-AG(アンヒドログルシトール)などとした.159名が登録され中途脱落はなかった.全期間の80%以上の日で弁当の配布を受けたPPS (Pre Protocol Set)解析対象者は137名であった.試験に入ることによる効果はPPSで-8.98cm2と臨床的にも統計的にも有意であった(p=0.017)).主要評価項目のサブグループ解析の結果,試験開始時の内臓脂肪面積が中央値100∼127cm2の被験者で,被験米飯の効果はPPS で平均-7.9cm2であり,p値は0.053とほぼ有意であった.被験米飯については女性でも有意な(平均値-14.9cm2,p=0.012)減少効果が観察された.副次評価項目では,1,5-AG に関してべにふうき緑茶の飲用で有意差が認められた.また,安全性に関して特筆すべき問題は生じなかった.食生活全体の変化と機能性農産物を使用した機能性弁当の連続摂取により,内臓脂肪面積の低減効果等の可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 深層強化学習による推薦システム

- 著者

- 川島 崇 川本 峻頌 積田 大介 下山 翔 宗政 一舟 友松 祐太 林 邦興 高木 友博

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

- 巻号頁・発行日

- pp.1E201, 2018 (Released:2018-07-30)

近年,インターネット上でユーザに対して店舗の紹介を行うサービスが増えてきている.各サービスでは同時に,ユーザの嗜好に合った店舗を表示させる分析が幅広く行われてきている.推薦の分野ではユーザのクリック情報が十分に存在する時には協調フィルタリングが高い性能を誇る.一般的にユーザ×アイテムの行列を作成した際データスパースの問題が発生するので新規ユーザに対応することが難しい.また十分にデー タが得られなかった場合,バンディットアルゴリズムなどを応用しているケースが見られる.バンディットアルゴリズムは各アームを十分に試行してそれぞれから報酬を得ることで学習を進めていくためアイテム数が多くなった場合に全てを学習するのは実質的に不可能である.新たなユーザが出てきた時に十分にデータを集める必要性は協調フィルタリングと同様の問題がある.上記の問題を解決すべく本稿では強化学習の価値関数の更新に多層ニューラルネットを用いた深層強化学習による推薦システムの提案を行う.

2 0 0 0 iFACe:デジタルアニメ声優体験システム

- 著者

- 四倉 達夫 川本 真一 松田 繁樹 中村 哲

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.12, pp.3847-3858, 2008-12-15

声優経験のない参加者が,プロの声優のアフレコした発話アニメーションに近いリップシンク精度で,デジタルアニメキャラクタの発話と同期したアニメーションを体験できる,インタラクティブ発話合成システム<i>iFACe</i>を提案する.iFACeはリップシンクアニメーションを素早く生成するため,参加者から収録した台詞音声のタイミングに合わせてCGキャラクタ発話アニメーションを生成する,プレスコ方式を用いている.本システムは,参加者が選択した台詞情報と台詞に対応した音声を入力とし,雑音環境下でも推定精度の高い音素アラインメントを行い音素と音素継続長を求める.次にさまざまなスタイルのカートゥーンキャラクタにあうキーフレームの作成を行う.出力したキーフレームから,ブレンドシェープアプローチによるGPUを使ったリアルタイム発話アニメーションと音声を同期し出力を行う.本システムは日本科学未来館に5日間のデモンストレーションを行い,主観評価実験から,74%の回答者が,ゲームとして声優体験システムで遊んでみたいと示し,エンタテインメントシステムとしての有効なコンテンツであることが示された.In this paper, we propose a novel interactive lip-sync animation system for entertainment that works with players' voices and transcriptions as input and provides following: Robust speech recognition for a wide range of consumers in noise environments; smoothing lip-sync animation for cartoon characters; and blend-shaped based technique common in CG production real-time lip-sync animation on graphics hardware. We demonstrated and evaluated our system at National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) for five days. The evaluated results showed that our system was effective contents for entertainment use.

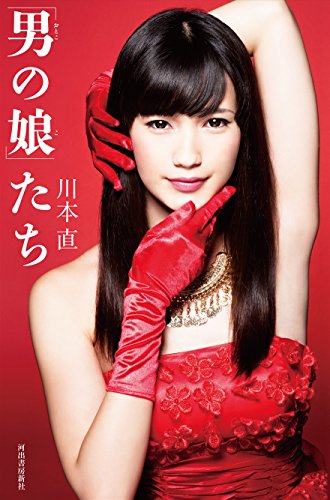

2 0 0 0 「男の娘 (おとこのこ)」たち

2 0 0 0 OA 入院患者にとってのカーテンの役割を考える

2 0 0 0 自殺に対するスティグマ尺度日本語版作成の試み

- 著者

- 川本 静香 川島 大輔 白神 敬介 川野 健治

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- 2019

- 被引用文献数

- 2

<p>The aim of the current study was to investigate the validity of the Japanese version of the SOSS. We translated the 58 SOSS items into Japanese, after receiving permission from the creator. A total of 1909 individuals from the general public, who were not suicide bereaved, responded to the Japanese version of the SOSS through an internet survey. The factor structure observed was similar to prior research. Cronbach's α for the three factors demonstrated appropriate internal consistency. The Japanese version of the SOSS was confirmed through factor analysis to be valid and reliable.</p>