- 著者

- 瀬能 美代子 鈴木 芳江 竹村 晶子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.265, 2006

<b><はじめに></b>日本の女性雇用者数は増加傾向にあり、働きつつ妊娠、出産、育児を続ける女性をサポートする法整備がなされている。しかし、これらのことが女性の就労の妨げとなっていることは少なくない。今回当院で分娩した褥婦の就業状況及び法制度の知識、利用状況を知り、看護者としてどのような援助が必要なのかを考えるため、アンケート調査を実施した結果、法的制度の周知度と利用状況などを知ることが出来たので、ここに報告する。<br><b><研究目的></b> <BR>当院産婦人科外来利用者を対象に労働基準法第6章の2の知識及び、利用状況について質問紙法を用いて調査し、その実態の把握を試みる。<br><b><研究方法></b><br> (1)期間<br> ・平成17年9月-平成17年11月の2ヶ月間<br> (2)対象<br> ・当院産婦人科外来に産後1ヶ月健診に訪れた褥婦100名<br> (3)方法<br> 労働基準法第6章の2の知識と利用状況を把握するためのアンケ?トを作成し、同意のもと記入後、手渡しにて回収。統計をとる。<br><b><倫理的配慮></b><br> アンケートは無記名とし研究目的と共にこの研究以外に使用しないことを説明し同意を得て実施。<br><b><結果></b><br>育児担当者は母(自分)97名であり、妊娠発覚時の就業者は73名である。<br>(1)雇用形態<br>正社員30名(41%)、準社員8名(11%)、パート21名(29%)、アルバイト7名(10%)、事業主(自営)3名(4%)、その他4名(5%)<br>(2)妊娠発覚後の就業状況仕事を辞めた46名(63%)、産後休暇をとり継続2名(3%)、産前・産後休暇をとり継続4名(5%)、産前・産後・育児休暇をとり継続18名(25%)、休暇をとらずに継続3名(4%)対象者全員に働く女性の妊娠・出産育児に関する制度について調査した(表1)利用状況(予定を含む)(表2)<br><b><考察></b><br>産前の就職状況は73%に対し、妊娠中及び産後仕事を辞めたのは63%であった。青木1)らは、「わが国においては、近年女性の社会進出が著しいものの、今なお男は仕事、女は家事、育児、という性(別)役割分担が根強いもの事実である」と述べている。育児の中心は母親であるとの結果からも、推測ができる。産前・産後休暇・育児休業の制度は6割強の周知度に対し、その他の制度に関しては1_から_2割程度の周知である。「産前休暇」「産後休暇」「育児休業」については制度を利用しようとする状況があるものの、利用者は周知度よりも低いことがわかる。(グラフ1)。つまり知っていても利用できない現状であるとわかる。正職員以外の就業者が5割以上いることから雇用形態によっては制度が利用できないことも考えられる。<br> <b><おわりに></b><br>今回の調査により法的制度の周知が進んでいない現状が明らかになった。そこで、私達看護者が法的制度の知識普及に努め、妊婦、産婦が働きながら安心して妊娠、出産、育児を両立できるよう支援していくことが今後の課題といえる。<br> <b><引用文献></b><br>1)助産学大系5 母子の心理・社会学 青木康子 加藤尚美 平澤美恵子p99、p39、<br><b><参考文献></b><br>1) 厚生労働省平成17年3月28日「平成16年版 働く女性の実情」<br>http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0328-7a.html#zu1-9<br>2) 国民衛生の動向2003年

1 0 0 0 ディーゼル車抑制策による大気汚染物質の削減効果

- 著者

- 大野 栄治 森杉 壽芳 高木 真志 鈴木 慎治

- 出版者

- 社団法人 環境科学会

- 雑誌

- 環境科学会誌 (ISSN:09150048)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.29-37, 1997

わが国では,ほとんどの大気汚染物質は度重なる規則によって減少しているが,NOxについては増加傾向にある。このNOx問題の主な原因はディーゼル車の増加にあるといわれているが,ディーゼル車は経済優先政策により税制面(特に自動車用燃料に関わる税)においてガソリン車よりも優遇されている。したがって,汚染者負担原則に従うならば,NOx問題を解決するためには軽油税を引き上げるなどしてディーゼル車を減らすべきであると考えられる。そこで本研究では,軽油税の引き上げやディーゼル車の車齢制限策などのディーゼル車抑制策によるディーゼル車台数および大気汚染物質(窒素酸化物NOx,一酸化炭素CO,炭化水素HC,浮遊粒子状物質SPM)の排出動向を分析するためにコーホート型ディーゼル車普及率予測モデルを構築し,種々のディーゼル車抑制策の効果を検討した。分析の結果,NOxのみならず他の大気汚染物質(CO,HC,SPM)の削減効果もあり,また比較的人々の合意が得られ易いという観点から,軽油税(軽油価格)の引き上げが最も適当であるとした。

1 0 0 0 OA 内燃機関のオイル消費に及ぼす潤滑油蒸発特性の影響

- 著者

- 鈴木 崇士 小山 崇 山守 一雄 植松 裕太 平野 聡伺 石崎 超矢 和田 浩太朗

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.1285-1291, 2021 (Released:2021-11-25)

- 参考文献数

- 12

エンジンオイルの基油低粘度化は省燃費に大きく寄与する.一方,軽質な基油が増加するため蒸発起因のオイル消費増加が懸念されるが,蒸発性指標NOACKでは予測が困難な場合がある.本研究では蒸発速度を示す物性値に着目しボア壁温付近における飽和蒸気圧と蒸発起因のオイル消費の相関が高いことを明らかにした。

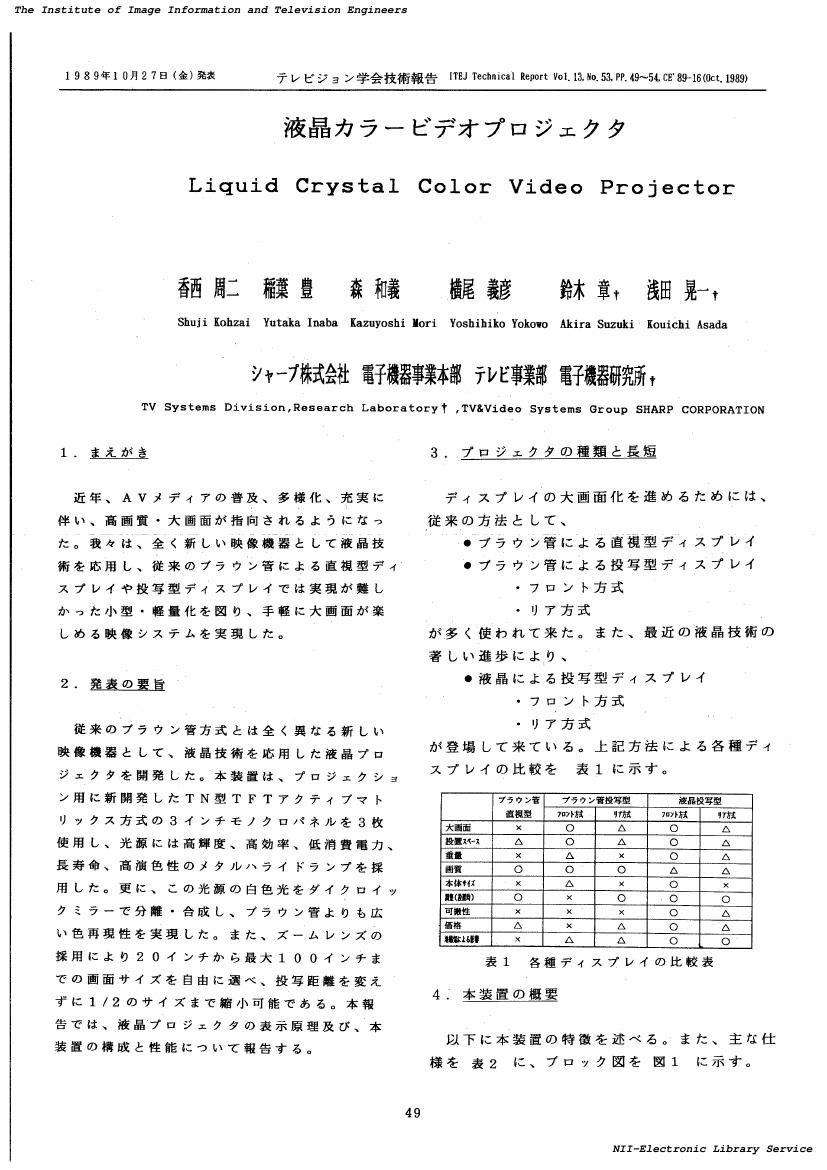

1 0 0 0 OA 液晶カラービデオプロジェクタ

- 著者

- 香西 周二 稲葉 豊 森 和義 横尾 義彦 鈴木 章 浅田 晃一

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.53, pp.49-54, 1989-10-27 (Released:2017-10-06)

1 0 0 0 重度脳卒中患者に対する部分免荷トレッドミル訓練の効果

- 著者

- 鈴木 琢也 小口 和代

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.P032, 2008

【目的】近年,脳卒中患者の歩行の獲得に部分免荷トレッドミル歩行訓練(以下,BWSTT)が注目されている.しかし,BWSTT後の即時効果の報告は少ない.療養病床入院リハ中の発症後5ヶ月の重度脳卒中患者にBWSTTを施行し,訓練前後の歩行速度・歩行率・股関節伸展角度を検討した.<BR>【症例】64歳男性.脳底動脈閉塞による脳梗塞.Brunnstrom recovery stage test右上肢2・下肢2・手指2,左上肢5・下肢6・手指6.深部覚右上下肢重度鈍麻.FIM運動32点・認知30点・合計62点.<BR>【方法】BWSTTは懸荷モード12m/分で25m歩行を,5分間の休憩を挟んで2回実施した.実施前・直後・2日後に,5m平地歩行(左サイドケイン・右長下肢装具を使用し軽介助)を家庭用ハイビジョンデジタルビデオカメラ(Canon社製)で撮影した.計測の妥当性を検討するため,直後のみ三次元動作解析システムKinemaTracer(キッセイコムテック社製)で同時撮影した.歩行路の中央5歩分の右下肢イニシャルコンタクト時の左股関節伸展角度を検討した.マーカーをつけた腸骨稜と大転子の軸と大転子と膝関節外側上顆の軸で角度を計測した.統計学的処理にはANOVA(有意水準5%)を用いた.<BR>【結果】歩行速度は実施直前5.2m/分,直後5.3m/分,2日後6.5m/分.歩行率は実施前18.6歩/分,直後26.3歩/分,2日後27.4歩/分.股関節伸展角度は,実施前平均-3.6°,直後平均10.8°,2日後平均-3.8°で,直後に有意に増加していた(p<0.05).動作解析システムでの計測値でもほぼ同値であった.<BR>【考察】BWSTTについて寺西らは,膝折れや膝過伸展,股関節伸展不十分などによる歩行異常・不能症例に対して課題指向的歩行訓練実現を可能にすると述べている.多くの先行研究では,効果として歩行速度・歩行率増加が報告されている.本症例でも歩行速度・歩行率増加の効果は,2日後でも持続していた.一方で股関節伸展効果は即時的でキャリーオーバーしなかった.股関節伸展が増大した要因は,懸垂により体幹伸展を促せたことと,トレッドミルにより左下肢の踵からつま先へ重心移動がスムーズに行えたことが考えられた.以上よりBWSTTはアライメントへの効果より歩行周期への効果の方が持続的であることが推測された.<BR>【まとめ】重度脳卒中患者にBWSTTを施行し訓練効果を検討した.アライメントと歩行周期への効果を認め,後者はより持続的であった.動作解析装置のない環境でも,今回のように簡易な歩行評価項目なら,家庭用ビデオ撮影で十分検討が可能である.今後さらに慢性期・重度脳卒中症例にBWSTTを適用し,効果発現機序について検討したい.<BR>

1 0 0 0 宇宙飛行体の熱気体力学

- 著者

- 久保田弘敏 鈴木宏二郎 綿貫忠晴著

- 出版者

- 東京大学出版会

- 巻号頁・発行日

- 2002

1 0 0 0 OA 過剰リン食によるラット体内のカルシウム, リンおよびマグネシウムの動向について

- 著者

- 秋元 誠 鈴木 和春 遠藤 幸江 五島 孜郎

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.79-86, 1986 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4 4

過剰P食投与による変化を, 初体重約110gの Wistar 系雄ラットを用いて40日間観察したところ, 体重増加量および飼料摂取量は, 過剰P食の影響により, 過剰P食群 (EP) が正常P食群 (NP) に比し低値を示した。EP食によりPの吸収率は増加し, Mgのそれは逆に低下した。尿中のCa, PはEP食で明らかに高い排泄率を示した。飼料を交換することによる変化は, P, Mgについては交換直後にみられ, Caは10日から15日間ぐらいの日数を要した。腎臓Ca濃度は, EP群がNP群の約160倍, P濃度は約3倍という高値を示した。EP群の血清P濃度は, NP群に比し上昇傾向を示し, CaおよびMg濃度は低下した。

1 0 0 0 心理学

- 著者

- 鈴木常元 [ほか] 編

- 出版者

- 新曜社

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 OA 準静電界を用いたHMD内での気配の知覚方法の提案

- 著者

- 鈴木 謙太 阿部 洸也

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2019論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.359-361, 2019-09-13

現実空間では,後ろに人が立っている時などに,「人が居る」とわかることがある.それは電界の1つである準静電界が体毛を刺激する事により認識できている. しかし,HMDを用いたコンテンツでは視覚 / 聴覚のみを使い他者を認識するので、気配の知覚をすることが出来ない. そこで,我々が提案するのは3D空間内の状況により,準静電界を発生させることで気配の知覚を促すシステムである.

- 著者

- 鈴木 昭広 平井 裕康 岩波 悦勝 川向 みさき 佐野 克敏 舘岡 一芳 朝井 裕一 木村 仁美 國澤 卓之 横田 啓 岩崎 寛

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.57-65, 2006-01-13

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 1

定期手術患者445名の手術室入室時に, 前投薬の有無, 術前点滴の有無, 入室時の服装, 入室方法 (歩行, 車椅子, ベッド) を自由に選択させる試みを多施設で行った. 前投薬は全体の40%が希望した. 前投薬を施行しない場合, 入室時の不安度を示すVASは有意に増加した. 血圧はどの群でも入室時に増加した. 歩行入室の場合, 心拍数も有意に増加したが臨床的に重要な変化とはいえなかった. 点滴の有無は脈拍数に影響しなかった. 今回の試みに対する満足感を示すVASは89±16mmと高値であった. 患者の希望を最大限尊重し, 叶えられない事項については十分に説明を行うことで患者の満足感を向上させることができ, 安全な入室が行えると考えられた.

1 0 0 0 実習形態の違いが検査測定項目の経験値に与える影響

- 著者

- 下田 武良 川﨑 東太 鈴木 あかり 森田 正治 永井 良治 岡 真一郎 中原 雅美 池田 拓郎 髙野 吉朗 金子 秀雄 江口 雅彦 柗田 憲亮

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.132, 2016

<p>【目的】</p><p>本学では2010年より、クリニカル・クラークシップ(以下CCS)での臨床実習を関連施設で開始した。CCSとは従来の「患者担当型・レポート重視型」の指導形態から「見学・模倣・実施」の段階を経て、診療を経験する「診療参加型」の臨床実習である。実地の経験を積むことが臨床実習の役割であり、チェックリストを用いたCCSは経験値向上に有利であるとされている。そこで今回、CCSと従来型臨床実習の各検査測定項目における経験の有無について調査したので報告する。</p><p>【方法】</p><p>対象は、CCS方式である関連施設(急性期2施設、回復期1施設)で臨床実習を終了した37名、従来型方式である外部施設で臨床実習を終了した44名の学生とした。なお、各施設における学生間の学業成績に差はなかった。外部施設の選定基準は、主な対象疾患が中枢神経領域および運動器領域であり、施設区分が急性期もしくは回復期の病院とした。調査期間は2013年10月から2014年8月とし、各期8週間の臨床実習終了後にアンケート方式で調査した。アンケート内容は、臨床実習で検査・測定を行った疾患領域別の人数、および本学が使用しているCCSチェックリストの検査測定技術項目(40項目)の経験の有無とした。アンケート集計結果よりCCS群、従来型臨床実習群の一人当たりの疾患領域別経験人数、各検査測定項目の経験率を比較した。</p><p>【結果】</p><p>一人当たりの疾患領域別の経験人数では、CCS群が中枢神経領域6.5±5.2人、運動器領域7.2±5.4人、呼吸・循環器領域2.0±4.2人、その他0.7±1.6人、合計16.4±12.1人であった。従来型臨床実習群が中枢神経領域2.4±2.5人、運動器領域3.9±6.7人、呼吸・循環器領域1.7±4.6人、その他0.2±0.8人、合計8.2±11.5人であった。各検査測定項目の経験率では、CCS群が平均92.7±10.9%で、上腕周径、MMT(肩甲帯・手関節)を除く全ての項目が80%以上であった。従来型臨床実習群が平均81.6±17.4%で、上肢全般、頸部・体幹のMMT、ROM-t項目ならびに片麻痺機能検査において経験率が80%以下の結果となった。</p><p>【考察】</p><p>今回の調査では、中枢神経領域、運動器領域の検査測定を実施した経験人数に、大きな差がみられた。患者担当型である従来型臨床実習群に対し、診療参加型であるCCS群では、多くの疾患に対し検査測定の実施が可能となる。これらの結果から、各検査測定項目の経験率においても、上肢全般、頸部・体幹のMMT、ROM-t項目や片麻痺機能検査に差がみられたと考えられる。また、チェックリストを用いることで、指導者や学生に経験することの意識が働き、広い範囲で検査測定項目の実施に反映されたと考えられる。</p><p>【まとめ】</p><p>CCSは同じ測定項目であっても複数の患者に対して繰り返し経験でき、技術項目修得の向上が期待される。経験豊富なセラピストが理学療法をスムーズに進められるのも経験値の高さによるものであり、学生も経験を積み重ねることで臨床的感性の向上を期待したい。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>本研究はヘルシンキ宣言に基づき、対象者には事前に紙面および口頭にて研究内容を説明し、同意を得たうえで実施した。</p>

1 0 0 0 DB菌・市場食品残渣の良質堆肥化

1次発酵乾燥粉末30〜40%に対して副資材は木質破砕物を60〜70%混合し、DB菌を添加した2次発酵肥料の品質を調査したところ、下記のような結果を得た。(1)魚臭ほとんどなくなり、低水分で清潔感が増し使用しやすい。(2)適度の肥料分と微量要素がバランスよく含有している。(3)肥料中にDB菌1g中10(4)個が含有し、ほ場へ移植されるため、根張り、作物生育促進、病虫害防除および連作障害を予防する。(4)DB菌・土壌改善により地力が高まり、作物の品質向上および収穫量が増加する。(5)作物の長期保存による品質低下を防ぐ。(6)人畜無害である。

- 著者

- 上平 崇仁 鈴木 望果 星野 好晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.66, 2019

<p>デザインにおいて、問題解決の前に、問題自体を問うことは、既にある価値観や信念に対して疑いの目を向け、思考の枠組みを切り替えるための重要であるが、あまり学習の中では重視されていない。本稿では、学校や企業などのデザイン学習者を主対象とした、多角的な視点から「問い」を生成するための発想ツールについて報告する。研究の目的は、前提を乗り越えるための問い方の技法に関しての検討を行い、誰でも使えるようなツールのデザインを行うこと、及び、そのツールの評価を行い、有用な知見を見出すことである。先行事例としてのHow might we Question、弁証法、ロールプレイイング法を組み合わせて、問いの発想ツール「委員長とギャル」の開発を行った。当該ツールの試験運用を行った結果、ロールプレイを行ったことで通常の発想法では生まれない突飛な発言が自然に生まれていたこと、一旦否定をはさむことで暗黙の前提を破壊することができたこと、この2点から参加者が楽しみながら発想に利用することができることを確認した。</p>

1 0 0 0 東国山間村落の開発と「縁者」の世界--『熊谷家伝記』の検討

- 著者

- 鈴木 国広

- 出版者

- 日本大学人文科学研究所

- 雑誌

- 日本大学人文科学研究所研究紀要 (ISSN:02866447)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.p1-24, 1989

1 0 0 0 藻類学最前線 激変する真正紅藻綱の分類

- 著者

- 鈴木 雅大

- 出版者

- 日本藻類学会

- 雑誌

- 藻類 = The Japanese journal of phycology (ISSN:00381578)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.166-171, 2014-11-10

1 0 0 0 OA 「第3回・第4回大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

- 著者

- 谷 聖一 佐久間 拓也 筧 捷彦 村井 純 植原 啓介;中野由章 中山 泰一 伊藤 一成 角田 博保 久野 靖 鈴木 貢 辰己 丈夫 永松 礼夫 西田 知博 松永 賢次 山崎 浩二

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム2016論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.7-14, 2016-08-15

情報入試研究会と,情報処理学会情報入試ワーキンググループは,2013年と2014年に引き続き,2015年と2016年に「大学情報入試全国模擬試験」を実施した.「大学情報入試全国模擬試験」の目的は,「どのような試験方法、どのような範囲・内容・水準の問題が適切であるかについて意見を交換し、その成果として具体的な入試問題の試作を行い世の中に公開すること」ことであった.2015年実施の模試には約2000名の高校生が,また,2016年実施の模試には約750名の高校生が参加した.本報告では,その実施概要と結果について報告する.適切な範囲・内容・水準を確立するためのの議論の素材となりうる具体的な入試問題を提示したという点で,目的をある程度達成できたといえる.

1 0 0 0 「第3回・第4回大学情報入試全国模擬試験」の実施と評価

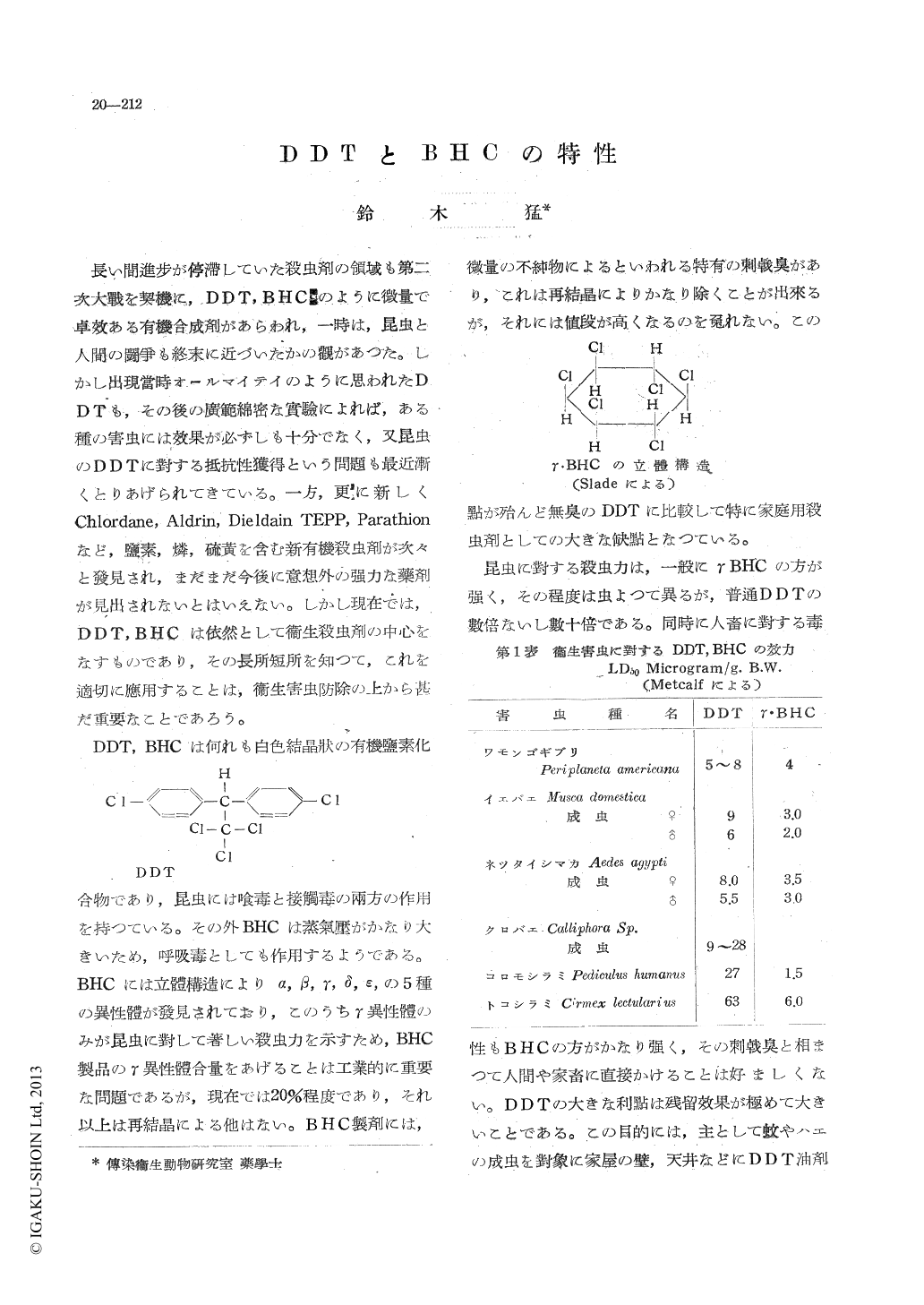

1 0 0 0 DDTとBHCの特性

長い間進歩が停滯していた殺虫剤の領域も第二次大戰を契機に,DDT,BHCのように微量で卓效ある有機合成剤があらわれ,一時は,昆虫と人間の闘爭も終末に近づいたかの觀があつた。しかし出現當時オールマイティのように思われたDDTも,その後の廣範綿密な實験によれば,ある種の害虫には效果が必ずしも十分でなく,又昆虫のDDTに對する抵抗性獲得という問題も最近漸くとりあげられてきている。一方,更に新しくChlordane,Aldrin,Dieldain TEPP,Parathionなど,鹽素,燐,硫黄を含む新有機殺虫剤が次々と發見され,まだまだ今後に意想外の強力な藥剤が見出されないとはいえない。しかし現在では,DDT,BHCは依然として衞生殺虫剤の中心をなすものであり,その長所短所を知つて,これを適切に應用することは,衞生害虫防除の上から甚だ重要なことであろう。 DDT,BHCは何れも白色結晶状の有機鹽素化合物であり,昆虫には喰毒と接觸毒の兩方の作用を持つている。その外BHCは蒸氣壓がかなり大きいため,呼吸毒としても作用するようである。