- 著者

- 鈴木 勝彦 賞雅 朝子 土屋 卓久 深海 雄介 折橋 裕二 新城 竜一

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.68, 2021

<p>182Wは消滅核種182Hfのβ壊変によって生成される。ハワイ,サモアなどの海洋島玄武岩には現在のマントル値に対して低い182W同位体を持つ。本研究では、地球初期のコア分離において、第一原理自由エネルギー計算により、コア-マントル境界P-T条件においても、Wは液体金属相に強く分配され、Hfは溶融ケイ酸塩に留まることが明らかになった。このようなHf-Wの分別により、コアは182Hf /182W比が低くなり,その結果コアは182Wの低い特性を持つことになる。本研究ではさらに,エチオピア玄武岩のW同位体比組成を分析した。その結果,エチオピア玄武岩は,現在の平均的なマントルに比べてわずかに負のμ182Wを示した。この結果と上記の第一原理計算によるコアの低い182W同位体を考え合わせると,ハワイ,サモアの玄武岩やエチオピア玄武岩は182W同位体値の低いコア成分を含んでいる可能性が高いことを示唆する。</p>

1 0 0 0 OA 理学療法における自主トレーニングの重要性を考える

- 著者

- 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.1-2, 2020 (Released:2020-12-28)

Self-training must be carried out for the purpose of deriving the correct problem by physical therapy evaluation and solving the problem. As, the physical therapist must be able to properly provide the necessary self-training for the patient himself. The physical therapist must also check whether the patient is properly performing self-training. We believe that proper self-training will help restore motor function.

1 0 0 0 OA 睡眠時ブラキシズムの基礎と最新の捉え方

- 著者

- 鈴木 善貴 大倉 一夫 松香 芳三

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本睡眠歯科学会

- 雑誌

- 睡眠口腔医学 (ISSN:21886695)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.10-21, 2016 (Released:2019-12-20)

- 被引用文献数

- 1

Sleep Bruxism (SB), which has been thought to have various harmful influences to stomatognathic system, is a disease with jaw movement accompanied by excessive occlusal force during sleep. The physiological masticatory muscle activity, which can be observed several times at night even in healthy people, is recently referred to as rhythmic masticatory muscle activity (RMMA) as a biomarker to diagnose SB. Patients who exhibit RMMA over 4 times per hour are diagnosed with SB. It has been suggested that RMMA might be caused by primary factor (brain activation) and/or secondary factor (e.g. sleep apnea, REM behavioral disorder). During RMMA event, phasic or/and tonic masticatory muscle contractions are performed and jaw movement, such as clenching at eccentric jaw position and grinding exceeding canine edge to edge, are specifically observed by recent studies. These jaw movements may cause various signs (e.g. tooth attrition, masticatory muscle pain). However, these signs can be due to other multiple factors( e.g. tooth, daytime oral habits), so it is hard to establish a causal link between SB and the signs. SB has been diagnosed by electromyography, clinical signs and questionnaire. In order to improve the validity of SB diagnostic methods, grading system is recently applied; polysomnography with audio-video recordings, clinical signs, and questionnaire define “definite,” “probable,” and “possible” SB respectively. Since there is still no definitive treatment for SB, dental clinicians have been performing symptomatic therapy such as splint therapy, pharmacotherapy, and behavioral therapy. Splint therapy is the most commonly used therapy on SB patients, but its potential side effects, e.g. worsening sleep breathing disorder, have been reported. Therefore, behavioral therapy, such as sleep hygiene measure and relaxation, needs to be performed first. Unlink the primary SB, the secondary factor might lead to not only negative effect but also positive influences such as activating secretion or diffusion of saliva in gastroesophageal reflux disease patients and releasing stress. Therefore, for the case caused by the secondary factor, dentists should consult with medical specialists from different fields to review and examine the case.

1 0 0 0 OA 稲麹と酒造り

- 著者

- 小泉 武夫 鈴木 昌治 野白 喜久雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.476-478, 1984-07-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 5

古い文献によれば, 稲贅花 (オンクワ) と呼ばれる稲穂の上に生ずる稲麹を素種として麹造りを行なっていたという。種麹の変遷とも関連して, この稲麹が酒造りに果たした役割は興味のあるところである。最近, 稲麹について調査研究をされた筆者にその周辺を解説していただいた。

1 0 0 0 頸損父ちゃんの備忘録

- 著者

- 鈴木 太

- 出版者

- 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

- 雑誌

- リハビリテーション・エンジニアリング (ISSN:13423444)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.8-11, 2018

1 0 0 0 OA 次世代赤外線天文衛星SPICA: 計画中止の経緯と今後の見通し

- 著者

- 山村 一誠 金田 英宏 小川 博之 中川 貴雄 松原 英雄 山田 亨 鈴木 仁研 尾中 敬 河野 孝太郎 SPICAチーム YAMAMURA Issei KANEDA Hidehiro OGAWA Hiroyuki NAKAGAWA Takao MATSUHARA Hideo YAMADA Toru SUZUKI Toyoaki ONAKA Takashi KOHNO Kotaro SPICA Team

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)

- 雑誌

- 第21回宇宙科学シンポジウム 講演集 = Proceedings of the 21st Space Science Symposium

- 巻号頁・発行日

- 2021-01

第21回宇宙科学シンポジウム (2021年1月6日-7日. オンライン開催)

1 0 0 0 食品中の残留農薬のリスクコミニュケーションプログラムの評価

- 著者

- 穐山 浩 高木 彩 井之上 浩一 鈴木 美成 伊藤 里恵 涌井 宣行 浅井 麻弓 杉浦 淳吉

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.187-192, 2021-12-25 (Released:2021-12-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

食品中の残留農薬に関する正確な知識を促進するために,残留農薬のリスクコミュニケーションに関するシンポジウムプログラムをWeb開催した.リスクコミュニケーションプログラムは,プログラム前後のオンラインアンケート調査を使用して統計学的に評価した.105名の有効な参加者のアンケートを回収した.リスクコミュニケーションプログラムは,プログラム後のアンケート結果の分析により,プログラム後の理解と関心の点において効果的であったことが示された.プログラム前の残留農薬のリスク認知や安全性評価の認知は,残留農薬の基準値を確立に関する認識と有意に正の相関性があった.プログラム後のリスク認知はプログラム前よりも有意に高く,プログラムによりリスク認識が増加したことが示唆された.重回帰分析では,プログラム前に残留農薬の安全性評価に関する意識や基準値設定に対する認知が高い参加者ほど,プログラム後の理解度やリスク認知が高くなることが示唆された.

1 0 0 0 液晶カラービデオプロジェクタ

- 著者

- 香西 周二 稲葉 豊 森 和義 横尾 義彦 鈴木 章 浅田 晃一

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.53, pp.49-54, 1989

1 0 0 0 IR 「牛頭天王縁起」に関する基礎的研究 (中西健治教授退職記念論集)

- 著者

- 鈴木 耕太郎

- 出版者

- 立命館大学人文学会

- 雑誌

- 立命館文學 = The journal of cultural sciences (ISSN:02877015)

- 巻号頁・発行日

- no.630, pp.754-762, 2013-03

1 0 0 0 53. 産痛の新しい概念と産痛分析

- 著者

- 鈴木 武徳 金杉 武

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, 1957

- 著者

- 鈴木 伸幸 水谷 潤 加藤 賢治 近藤 章 八木 清

- 出版者

- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

- 雑誌

- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.737-740, 2020-04-20 (Released:2020-04-20)

- 参考文献数

- 3

近年,Lateral Interbody Fusion(LIF)手技の発展により,脊椎手術の手術時間と出血量の軽減が実現されている.しかし,その合併症の1つとして分節動脈損傷がある.今まで椎体側面の分節動脈の走行は研究され,注意喚起がなされてきたが,椎体前方でも,前方レトラクターの設置やAnterior Column Realignment(ACR)手技の際には重要であり,L1/2では89.1%,L2/3では81.0%,L3/4では34.5%と高頻度に分節動脈が椎間板と交差しておりこれらの手技の際には注意が必要である.

- 著者

- 三島 江津子 岡戸 洋 加藤 さおり 櫛原 秀之 黒田 純子 榊原 隆志 首代 みどり 鈴木 厚志 松岡 加恵 宮坂 朋恵 渡辺 法男 横田 学 板倉 由縁 鈴木 照美 斉藤 寛子

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.403-408, 2009 (Released:2010-08-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

When pharmacists provide drug guidance to in-patients,they are often asked about health foods such patients are regularly taking in expectation of anti-cancer effects.However,pharmacists cannot always answer these questions based on scientific evidence.To further evaluate the efficacy of health foods for this purpose,we did a survey of the literature concerning 5 frequently used health foods said to have anticancer effects using the PubMed and Ichushi search services,obtaining 1,300 papers from the former and 1,142 papers from the latter.However among them,we could not find any providing data from randomized controlled trials and thus there was no clear scientific evidence,though some of the papers noted an improvement in the quality of life of patients.In conclusion,when pharmacists provide guidance on health foods to patients and their families,it is important for them to collect detailed information and evaluate them on a scientific basis.

1 0 0 0 OA 小児外科的疾患患者のための性教育を含めた疾患の理解に関する研究

本研究の目的は、小児外科的疾患患者が「性」を含めて自身の疾病を理解しその子なりの自立した生活が送れるように支援することであった。その目的達成のために①「小児外科的疾患患者に対する性教育」について現状把握、問題の明確化、② 当該患者の性教育を中心とした疾患理解のニーズの抽出とプログラム骨子作成、③「小児外科的患者における性教育を中心とした疾患理解のためのプログラム」作成を行った。その結果、性教育を含め系統だった疾患の説明は受けておらず、早期からの病名告知を望んでいた。一方で、本邦における性教育の現状を調査し性教育に必要な要素を抽出した。この結果を踏まえてプログラムを作成した。

1 0 0 0 アスパラガス新品種「ハルキタル」および「春まちグリーン」の育成

- 著者

- 園田 高広 金山 貴明 鈴木 誉子

- 出版者

- 福島県農業試験場

- 雑誌

- 福島県農業試験場研究報告 (ISSN:03887723)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.11-18, 2006-08

(1)アスパラガス新品種「ハルキタル」および「春まちグリーン」を育成した。(2)「ハルキタル」は、生産ほ場の「メリーワシントン500W」の中から若茎の形質が優れていたことで選抜された優良雌株9307と、「メリーワシントン500W」と「Gijnlim」自殖一代の後代から選抜された超雄株9701を交配して得られた全雄一代雑種である。(3)ほ場試験の結果、「ハルキタル」は「UC157」よりも規格内収量が多く、若茎頭部のしまりが緊密で、若茎のアントシアニンの発現が少なく、揃いが良かった。また、アスパラガス斑点病の発生程度は、「UC157」よりも少なかった。(4)「春まちグリーン」は、「信濃ヨーデル」から若茎が太いことで選抜された優良雌株9436と、「Gijnlim」の自殖後代から選抜された優良雄株9324を交配して得られた一代雑種である。(5)ほ場試験の結果、「春まちグリーン」は、「UC157」よりも萌芽が遅く、若茎が太かった。

1 0 0 0 IR <症例報告>アメーバ性肝膿瘍の1例

- 著者

- 佐野 主一 立川 博邦 木之瀬 正 相野田 隆雄 宮崎 吉規 山本 安幸 池田 昌弘 赤羽 賢浩 藤野 雅之 鈴木 宏

- 出版者

- 山梨医科大学医学会

- 雑誌

- 山梨医科大学雑誌 = 山梨医科大学雑誌 (ISSN:09120025)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.125-130, 1988

症例は58歳男性,海外渡航歴なし。右側腹部痛,発熱を主訴に昭和60年10月当科入院。入院時検査所見では WBC 28300,CRP 6(+),梅毒反応陽性,HBs抗体陽性であった。US,CTで,肝右葉に径7cmと4cmの中心部壊死を思わせる局在性病変を認め,肝膿瘍と診断。ドレナージ施行。膿汁の鏡検でEntamoeba histolyticaを確認。内視鏡検査にて腸管病変は確認し得なかったが,糞便の鏡検でも同様の原虫を認めた。このため metronidazole 1500mgを18日間,tinidazole 2000mgを11日間投与した結果自覚症状は消失し,白血球数も正常化し,CT上膿瘍腔の縮小化も認めた。現在は再発なく外来通院中である。近年アメーバ性肝膿瘍は男性同性愛者に多発すると報告されているが,本例では確認し得なかった。

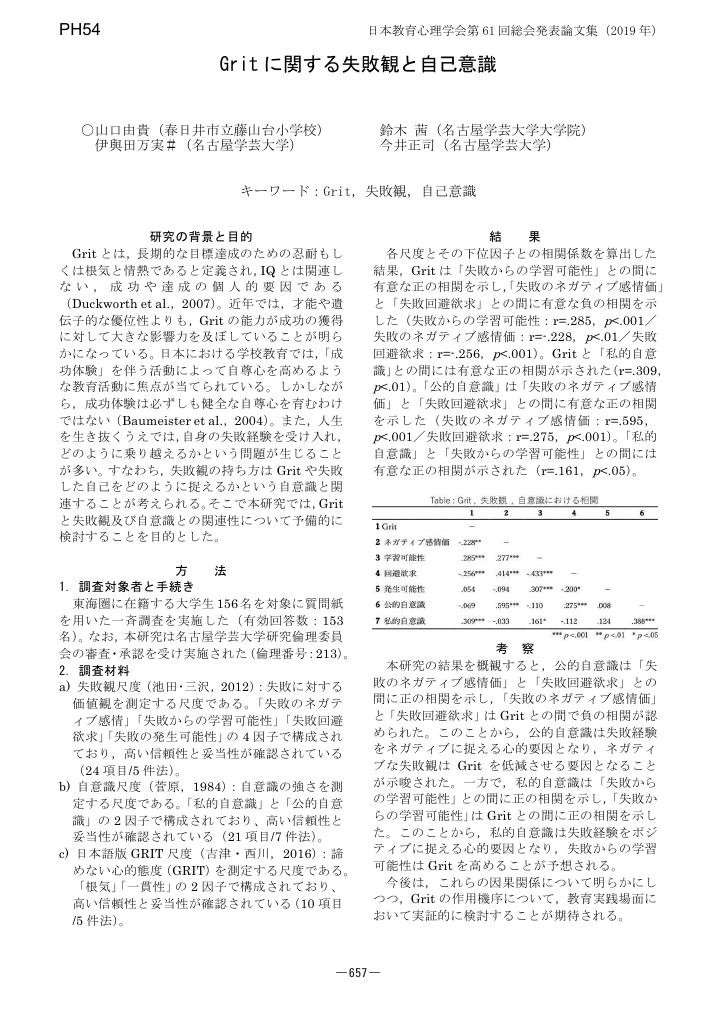

1 0 0 0 OA Gritに関する失敗観と自己意識

- 著者

- 山口 由貴 鈴木 茜 伊與田 万実 今井 正司

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第61回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.657, 2019 (Released:2020-03-21)

1 0 0 0 X線トポグラフィその場観察

Described briefly are the present status of the experimental apparatus installed at the topography station and some user experimental results. At this station, it is possible to do the real time observation using VTR recording of topographic images of crystals either by direct method (saticon TV) or by indirect method (fluorescent film+TV) . Spot indexing of the Laue pattern and quick setting of the specimen orientation by computer has been developed. Many users have done various experiments since 1982 under various environmental conditions using white synchrotron radiation from normal bending magnet (BL-15) and wiggler magnet (BL-14) . Some examples of dynamic observations of the crystal imperfection, melting or solidification phenomenon, phase transition, and wall motion of the magnetic domain are shown.

- 著者

- 宍戸 俊英 榎本 香織 藤田 直之 鈴木 敦 林 建二郎 野村 昌史 板谷 直 多武保 光宏 渡辺 和吉 野田 治久 桶川 隆嗣 奴田原 紀久雄 東原 英二

- 出版者

- 社団法人日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.3, pp.543-550, 2008-03-20

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 3 2

(目的) 前立腺肥大症患者に対して実施した, ホルミウムレーザー前立腺核出術 (HoLEP) と経尿道的前立腺切除術 (TUR-P) による治療効果を比較検討した.<br>(対象と方法) 2004年4月から2006年3月までの間にTUR-Pを施行した患者41人 (平均年齢69.2±7.3歳) と, 2005年12月から2007年2月までの間にHoLEPを施行した患者46人 (平均年齢68.2歳±7.5歳) の計87人を対象とした.<br>(結果) 両群間に患者年齢, 術前のIPSS, QOL index, 残尿量, 最大尿流率, 平均尿流率, 推定前立腺容積に有意差はなかった. ヘモグロビンの低下はTUR-P群1.91±1.3, HoLEP群1.15±1.2 (P<0.05) とHoLEP群で有意に少なかった. 手術時間はTUR-P群で118.3±369分, HoLEP群161.9±65.0分とHoLEP群で有意に長かった (p<0.001). 切除重量はTUR-P群が29.3±13.3g (10~55), HoLEP群34.8±33.4g (5~148) で有意差はなかった (p=0.337). カテーテル留置期間 (115.2±27.5vs52.1±29.6時間p<0.001) および入院期間 (9.4±2.2vs6.6±2.3日p<0.001) はHoLEP群で有意に短かった. また, 術後3ヵ月目のIPSS, QOL index, 残尿量, 最大尿流率, 平均尿流率に有意差を認めなかった.<br>(結論) HoLEPはBPHによる下部尿路閉塞に対し, TUR-Pと同等の治療効果を認めた. またTUR-Pに比べ出血が少なく, カテーテル留置期間や入院期間も短かった. HoLEPはTUR-Pの代替治療になり得る有力な治療選択肢であると考えられた.

1 0 0 0 日常的視覚探索場面における手がかりの効果:加齢と時間圧による検討

- 著者

- 原田 悦子 鈴木 航輔 須藤 智

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2016

視覚的探索は日常的にもしばしば発生する活動であるが,同一のダミー項目が複数ある中からターゲットを見出す実験室課題とは異なり,日常では,個々別々のダミー項目の中から一つのターゲットを探し出す課題である.そこで本研究では,「本棚から特定タイトルの本を選び出す」課題を作成し,その視覚探索過程において,経験的手がかり(ターゲット発生確率の偏り)もしくは意味的手がかり(カテゴリーによる位置情報の付加)を加えた場合の効果を,手がかりに合致する優先条件/合致しない非優先条件の比較から検討することを目的として,時間圧の付加ならびに加齢効果を分析した.その結果,若年成人では両手がかりとも通常条件,時間圧下条件のいずれでも有効な促進効果を示したが,高齢者の時間圧下では,意味的手がかりにおいて「非優先領域への探索」を抑制することが示された.問題解決場面における手がかり利用と目標維持の関係性について考察する.

- 著者

- 鈴木 恒之

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.886-888, 1999-03-25 (Released:2017-08-22)