2 0 0 0 OA 秦漢時代の書体の諸相

2 0 0 0 OA 章草の名義をめぐる一試論

- 著者

- 山元 宣宏

- 出版者

- 書学書道史学会

- 雑誌

- 書学書道史研究 (ISSN:18832784)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.18, pp.87-102, 2008-09-30 (Released:2010-02-22)

- 著者

- 菊田 千景 川西(朝岡) 正子 大谷 弥里 杉本 温美

- 出版者

- The Japanese Society of Applied Glycoscience

- 雑誌

- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.287-293, 2009

- 被引用文献数

- 4

世界各国から集めたジャガイモを日本の気候風土に合わせて栽培した,テイスティングポテトと呼ばれる10品種のジャガイモ(アンデスレッド,インカのめざめ,ジャガキッズパープル,ビオレッタ,タワラムラサキ,デストロイヤー,十勝こがね,ヨーデル,シェリー,シンシア)を,2°Cで2カ月ならびに7カ月貯蔵し,それらから単離した澱粉の理化学的特性に及ぼす低温貯蔵の影響を調べた.分析した項目は,粒度分布,X線回折,ラピッドビスコアナライザー(RVA)による糊化特性,示差走査熱分析,リン含量,アミロース含量,溶解度および膨潤度,酵素分解ならびに走査電子顕微鏡による観察である.テイスティングポテトの澱粉は,低温下での貯蔵期間が延長することにより,X線回折図形はB図形のままで変化がなかったが,RVAのセットバック,酵素分解性ならびにアミロース含量が増加する傾向にあった.しかし,その他の理化学的特性は,品種により変動はさまざまで,一貫性がほとんどなく,各品種の原産地などとの関連についても認められなかった.

2 0 0 0 IR オリエントへの道 : ドイツ帝国主義の社会史

- 著者

- 小口 孝司

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.175-183, 1991

The present study examined relationships between self-disclosure, negative child-rearing attitudes of mothers and self-disclosure of children, and between self-disclosure of children and their adjustment to their classes. A causality (self-disclosure of mother would facilitate self-disclosure of children, negative child-rearing attitudes of mothers would inhibit self-disclosure of children, and self-disclosure of children would facilitate their adjustments to their classes) was also investigated. Subjects were 135 primary school and junior high school students. They filled out self-disclosure questionnaires for children, self-disclosure questionnaires for their mothers, and mother child-rearing attitudes scales. Their teachers checked their adjustment to their classes. The relationships and the causality were confirmed, except between negative child-rearing attitudes of mothers and self-disclosure of children. These were caused by the fact that child-rearing attitudes consisted of two factors. One factor facilitated self-disclosure of children and the other inhibited it.

2 0 0 0 IR 持続可能なコミュニティと自己変容をもたらす教育

2 0 0 0 「かわいそう」という感情をめぐって

- 著者

- 田村 京子

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.123-132, 1999-10-01

With regard to the social welfare of disabled persons, I will consider the relationship between feelings of pity for them and discrimination against them. In Japan, most people today who have not been in close contact with disabled persons feel pity for them. Is this feeling of pity an expression of discrimination against them? In this paper, I will describe and analyze the nature of this feeling and make the following points: 1) A feeling is experienced passively, so we cannot modify it at the same time that we are feeling it. Therfore, feelings of pity for disabled persons are not in themselves equivalent to discrimination against them. It is possible to interpret them as such, but this interpretation only presents discrimination as a problem without a solution. 2) Referring to Arbert Memmi's definition of discrimination in context of racism, I will consider the way in which discrimination is the result of a relationship between individuals and society. Discrimination shuld be understood at the social level, namely in its relationship to social structure and social organization. Only then can we find measures to resolve it. 3) Pity for persons with disabilities is no more than a groundless conviction held by non-disabled persons, and is a reflection of the lack of communication between these two groups. 4) We should start from the fact that people, both with and without disabilities live in the same world at the same time, and thus learn to naturally accept heterogeneuty and variety in people.

2 0 0 0 OA 中原中也の宮沢賢治受容に関する一考察

- 著者

- 古賀 晴美

- 出版者

- 梅光学院大学

- 雑誌

- 日本文学研究 (ISSN:02862948)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.107-115, 2004-01-30

2 0 0 0 OA 作家と自殺 : 薄幸の歌人江口きちの作品とその生涯

- 著者

- 清水 敦彦

- 出版者

- 足利短期大学

- 雑誌

- 足利短期大学研究紀要 (ISSN:03893278)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.a1-a12, 2007-03-01

「作家と自殺 太宰治について」と題してその考察を試みたのは、かなり以前のことで、前任の短期大学勤務中で、家政科の「教育心理学」や食物栄養科の「精神保健」(当時「精神衛生」という名称であった)などを担当しつつ、群馬大学の医学部精神神経科の医局に所属し、精神科臨床に取り組んでいた頃である。特に統合失調症(当時は精神分裂症と呼でいた)の青年期の患者に焦点をあてていたが、当時勤務する大学の学生に躁うつ病の患者がおり、その学生が「自殺したい」と訴えてきたことにより、自殺という言葉にも興味を持ち、さまざまな文献にあたった。そうした中にあって、岩手大学教授で教育心理学を担当しつつ、石川啄木の研究をしていた大沢博著『啄木の病跡』を読み、また、福島章著『天才の精神分析』に触れ、病跡学(pathographie)という言葉を発見した。その後、日本病跡学会のあることを知った。そして足利短期大学へ赴任してから『栃木いのちの電話』のあることを知り、自殺に関する関心も高まり、「作家と自殺」や「文学と自殺」に興味を持ち続けてきた。この論文では、二十五歳の若さで自殺した「薄幸の歌人江口きち」のただ一冊の著書『武尊乃麓(ほたかのふもと)』に基づいて、その作品と生涯についての考察を試みたのである。

- 著者

- 山川 純次 川瀬 雅也 斎藤 直

- 出版者

- 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 日本鉱物科学会年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.236-236, 2010

β-ウラノフェン, Ca(UO2)2(SiO3OH2)·5H2O は産出が稀な含水カルシウムウラン珪酸塩鉱物で,ウランに富む鉱物の酸化により生成すると考えられている。今回,鳥取県東伯郡湯梨浜町方面(かたも)に存在した東郷鉱山方面坑道(1966 年閉鎖)の内壁から1961 年(昭和36 年)4 月に採集されたサンプルについてエネルギー分散γ線スペクトルを測定し核種を同定したので報告する。γ線スペクトルの測定には,大阪大学ラジオアイソトープ総合センター豊中分館・測定室に設置されているγ線スペクトル測定装置を使用した。得られたγ線スペクトルの解析を定性的に行い試料中の放射性核種の同定を行った。その結果,238U 系列の核種のみが同定された。今後はこの試料の化学組成,IR スペクトル吸収特性,結晶構造などを検討し,東郷鉱山産β-ウラノフェンの鉱物学的特徴を検討して行きたい。

2 0 0 0 OA 短距離走スタートにおけるスターティングブロックに加えられた力とブロッククリアランスの関係

- 著者

- 篠原 康男 前田 正登

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.13007, (Released:2013-10-11)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 3

The forces applied to the starting blocks are an important aspect of a sprint start. For achieving the most effective start, however, the relationship between these forces and block clearance has not been clarified. In this study, an experiment was conducted with collegiate sprinters in order to elucidate this relationship. The 19 male participants performed a start dash from the blocks as in a typical sprint race, and the forces applied to the front and rear starting blocks, as well as to the ground during the first step, were measured with force plates. The following results were obtained. Based on the impulses applied to the starting blocks, the horizontal impulse component had a greater effect than the vertical impulse component at block clearance. Furthermore, at block clearance, the horizontal component of the impulse applied to the front block accounted for a large proportion of the total horizontal impulse applied to the starting blocks. However, there was a significant correlation between the horizontal component of the impulse applied to the rear block and the total horizontal impulse applied to the starting blocks. The horizontal component of the impulse was affected by the duration of force application to the blocks. Moreover, the horizontal component of the impulse applied to the starting blocks was unrelated to block placement. This indicates that the component was affected by the position of the sprinter relative to the front and rear blocks. Lastly, the horizontal impulse component at block clearance affected the sprint start until grounding of the first step, after which this relationship differed according to the starting strategy and grounding skill of individual participants.

2 0 0 0 IR 永長大田楽における遺族と民衆

- 著者

- 兪 貞順

- 出版者

- 新潟大学

- 雑誌

- 現代社会文化研究 (ISSN:13458485)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.159-174, 2003-07

2 0 0 0 平安後期の摂関家と「公的家」

- 著者

- 佐藤 健治

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.591, pp.1-18, 1997-08

- 著者

- 足利 学

- 出版者

- 藍野大学

- 雑誌

- 藍野学院紀要 (ISSN:09186263)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.27-33, 2001

本研究は健常成人のストレス・マネジメントに関する2つの研究から成り立っている。第1研究では,セルフ・コントロールスケジュール(Rosenbaum)を332名の健常成人に実施し,本検査の因子構造を明らかにした。因子分析の結果,本尺度は3因子20項目,すなわち消極的対処行動,気分転換対処行動,および実践的対処行動の3つの対処行動を抽出した。本検査の標準化に関しては,さらに妥当性の検証などの詳細な検討が必要であると考えられるが,わが国においてストレス対処行動を測定する尺度の一つとして有用であると考えられる。第2研究では,第1研究で得られたストレス対処行動尺度およびエゴグラム(TEG)を299名の健常成人に実施し,ストレス・マネジメントの観点から,対処行動別にストレスヘの対処方法について考察を加えた。

2 0 0 0 IR 埼玉特殊アクセントの崩壊過程

- 著者

- 吉田 健二

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- no.111, pp.p100-90, 1993-10

2 0 0 0 IR 中国地方の活断層と地震による地盤災害

- 著者

- 藤村 尚 奥村 晃史

- 出版者

- 地盤工学会

- 雑誌

- 地盤工学会誌 = / the Japanese Geotechnical Society (ISSN:18827276)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.22-25, 2011-05-01

- 参考文献数

- 12

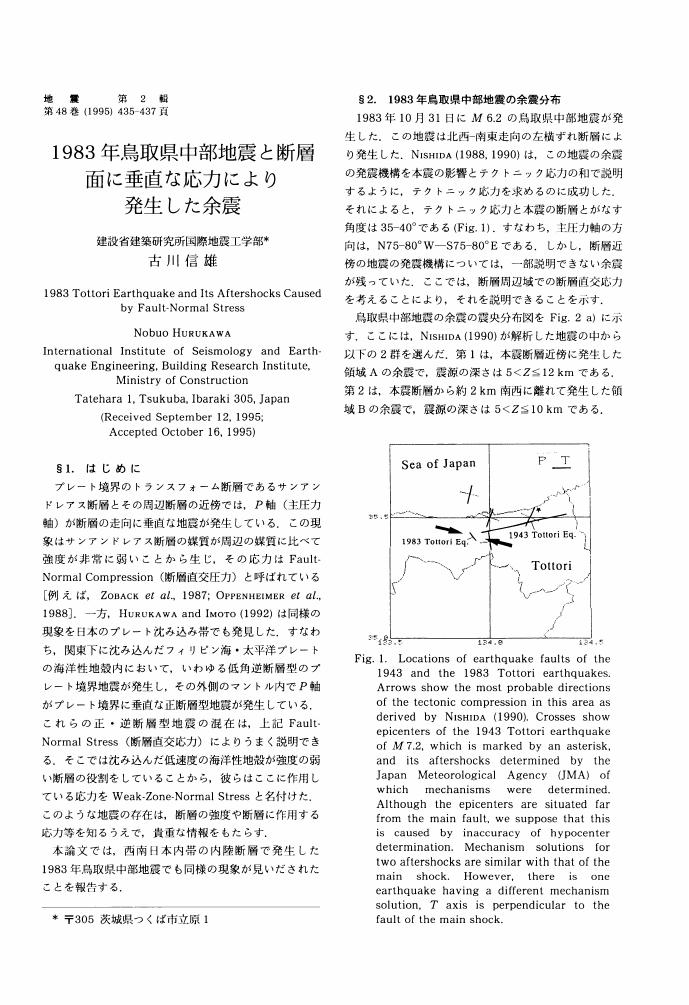

This article reports the distribution of active faults and ground disasters which have caused by earthquakes in Chugoku district. In the district, the occurrence of earthquakes is less frequent than other areas in Japan. However, so far, Tottori Earthquake and Tottori Seibu Earthquake, both of which exceeded magnitude 7.0, hit Tottori prefecture, northern Chugoku region, in 1943 and 2000 respectively. Ground disasters due to the two severe earthquakes are reported herein, such as liquefaction and landslides, after explaining the major active faults distributed in Chugoku district.

2 0 0 0 OA 1983年鳥取県中部地震と断層面に垂直な応力により発生した余震

- 著者

- 古川 信雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.435-437, 1995-11-25 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 山陰地域の地震活動

- 著者

- 西田 良平 松山 和也 西山 浩志 野口 竜也

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 地震工学研究発表会講演論文集 (ISSN:18848435)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.141-144, 2001 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 11

山陰地方において、日本海沿岸に沿って第四紀火山 (大山・三瓶山) が分布し、地震活動帯も活動域と空白域が交互に形成されている。主な活動域としては鳥取地震 (1943, M7.2) が発生した鳥取県東部中部、鳥取-島根県境付近、三瓶山・広島県北部付近、島根県中部西部の活動域があり、また空白域として大山付近、島根県東部が見られる。この形状は地震活動が地殻上部の構造によって規制されていることが推定される。特に、2000年鳥取県西部地震の震源域は島根県東部地域の地震活動の空白域と、大山火山付近の空白域に挟まれた地域で、地震活動が活発な地域である。すなわち、山陰海岸に沿った第四紀に活動していた2つの火山の間であり、地震活動域と空白域の存在が、地下構造と溶融体、地震活動と溶融体を研究する上で重要な地域である。

2 0 0 0 七面鳥の後胸気嚢の欠如に関する発生学的研究

- 著者

- 門崎 允昭

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.97, pp.1-8, 1975

肺•気嚢系が解明されている鳥類の中,七面鳥だけが後胸気嚢を欠いており,この点特異的である。従って,筆者は七面鳥の後胸気嚢の欠如の過程を発生学的に観察した。後胸気嚢は通例第2PV,あるいはその近傍の気管枝(通例3次気管枝)から発生する気嚢であるが,七面鳥ではいかなるステージにおいても,これらの気管枝からは気嚢の発生が見られなかった。なお,第2PVは分枝を発生し,近傍の気管枝とともに腹気嚢の回帰気管枝と吻合することを確認した。ふ化後の七面鳥の2次気管枝は,その位置的関係からADs,PDs,PVs,PLsの4群に大別されるが,発生時期からも4群に大別するのが合理的であり,さらに同一群に属する気管枝の発生順序も肺内に近い方から順次発生することを確認した。前胸気嚢に交通している気管枝の中,第3AD以外の総ての気管枝,および腹気嚢に交通している気管枝の中一次気管枝以外の総ての気管枝は,いつれも気嚢から肺側に発生してきた.いわゆる回帰気管枝である。さらにこれら回帰気管枝のmain ductは,筆者が成鳥における肺の形態学的記載で,confluent bronchusとした部分に相当する。これらmain ductは通例,ガス交換能を有する呼吸細気管枝を欠いているので,発生的にも機能的にも気嚢の領域と考えられる。ふ化後の肺にラテックスを注入した鋳型において,鈍縁から肋骨面の前方部を経て内臓面の後方部にかけての気管枝に,一連の不連続面が往往見られるが,この部分が発生学的にはADsとPDs•PVsとの吻合面に一致することを確認した。

2 0 0 0 OA TKM(技術ナレッジマネジメント)の構築(<特集>技術経営と知識経営の共進化)

- 著者

- 寺本 義也 山本 尚利

- 出版者

- 日本情報経営学会

- 雑誌

- 情報系 : OA学会論集 (ISSN:13492861)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.4-13, 2006-09-15