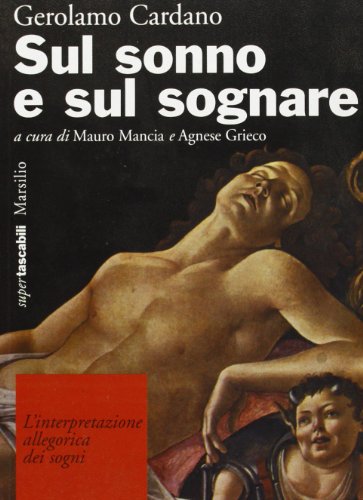

2 0 0 0 Sul sonno e sul sognare

- 著者

- Girolamo Cardano édités traduits et annotés par Jean-Yves Boriaud

- 出版者

- L.S. Olschki

- 巻号頁・発行日

- 2008

2 0 0 0 OA 日韓共同遺産としての朝鮮通信使遺産の保存活用

- 著者

- 三宅 理一

- 出版者

- 藤女子大学

- 雑誌

- 人間生活学研究 (ISSN:13467069)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.19-24, 2011-03

- 著者

- 平井 儀彦 山田 稔 津田 誠

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.436-442, 2003-12-05

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 3

登熟期の気温の違いがポット栽培したイネ個体の暗呼吸量と穂の乾物成長に及ぼす影響を定量的に検討するため,4月,5月,6月の3時期に播種することで登熟期の気温を変え,気温の差が登熟;期の暗呼吸速度と乾物生産に及ぼす影響を調査した.出穂日は4月播種では8月4日で,5月と6月播種ではそれぞれ4月播種より14日と28日遅かった.4月播種における出穂後6日目〜19日目の平均気温は,5月と6月播種より約4℃高かった.回帰法により成長呼吸と維持呼吸を推定すると,穂の暗呼吸速度は主に穂の成長に関わっており,穂の維持呼吸は4月播種と5月播種では高く,6月播種で低かった.茎葉部の暗呼吸速度は主に穂への炭水化物の転流に関わっており,茎葉部の維持呼吸は4月播種と5月播種で高く,6月播種で低いと推定された.つまり,出穂期の違いによる平均気温の上昇は必ずしも維持呼吸を増大させないことが示唆され,維持呼吸は登熟期の気温に直接影響されるだけでなく,それまでの生育前歴によっても変わると考えられた.また,穂の乾物成長は維持呼吸の増加にともなう暗呼吸量の増大によって低下することが定量的に示された.

2 0 0 0 OA 学校図書館関連文献の動向

- 著者

- 堀川 照代

- 出版者

- 島根県立大学短期大学部

- 雑誌

- 島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.151-160, 1990-03-30

2 0 0 0 『学校図書館の手引』にみる戦後初期の学校図書館論の形成

- 著者

- 中村 百合子

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.105-124, 2005-09-20

本稿では, 1947年から1948年に, 日米の関係者の協働によって編集された『学校図書館の手引』の内容・記述を, 複数の日本人の編修委員が当時目にしたと述べていた米国の8冊の図書と対照させながら, 分析した。特に第2章第1節「設置の基準」と第4章第2節「図書および図書館利用法の指導」には, 当時の米国の図書の影響がはっきりと認められた。しかしその他の章や節, たとえば第3章「学校図書館の設備」;第4章第1節「図書委員の構成と活動」;同第3節「読書指導の実施」;同第5節「学級文庫の指導」;同第6節「読書会・発表会の開催と読書クラブの奨励」;同第9節「図書の増加と図書費の問題」では, 日本人執筆者の判断によると考えられる記述が目立った。つまり, 『学校図書館の手引』には, 米人ライブラリアンの指示や, 当時の米国の学校図書館に関する図書の内容・記述が反映されていたが, そればかりではなく, 日本人の執筆者各人の経験や専門分野の知識も少なからず反映されていた。

- 著者

- 遠藤 愛

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.116-126, 2008-03-30

本研究では,特殊学級の教師を対象に,自閉性障害と診断された生徒に対する指導行動を改善する上で有効なフィードバックの検討を行った。具体的には,教師の抵抗感を高めないことを考慮し,教師の指導行動を評価対象とせず,教師の指導場面に類例した「放課後支援」を実施する学生支援スタッフの指導場面を評価対象として,教師に対し2種類の間接的フィードバック(書面によるフィードバックとビデオによるフィードバック)を実施した。その結果,ビデオによるフィードバックの導入後,教師の指導行動が肯定的に変容し,対象生徒の行動も改善した。同時に,教師が行った特定の生徒への指導により,指導効果が期待されていなかった他生徒にも積極的な授業参加が認められた。

2 0 0 0 アマルナ文書の電子化―文字研究・言語研究を目指して―

- 著者

- 高橋 洋成

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.6, pp.1-7, 2013-07-27

本報告は,紀元前 14 世紀のエジプトとパレスチナとの間でやり取りされた書簡 (アマルナ文書) の電子化について,これまでの経緯,現状および将来の展望について報告する.具体的には,TEI/XML を利用して画像・文字・翻字・言語解釈の各データを有機的に関連付ける方法と,作成されたデータを開かれた言語研究のネットワーク (LLOD) に参加させていく必要性について述べる.This paper describes the background and current approach to the digitalization of Amarna letters, most of which were diplomatic documents between Egypt and Palestina in 14 BCE. Using TEI/XML, images, cuneiforms, transliteration and linguistic analysis are systematically combined, which in turn are intended to contribute to the open network of linguistic studies, called LLOD.

- 著者

- 中島 健介 末松 憲治 谷口 英司 竹田 英次 辛坊 俊行 佐々木 善伸 高木 直

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. MW, マイクロ波 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.557, pp.1-5, 2000-01-20

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

近年, 移動体通信の普及により, 携帯電話等で使用されるL帯マイクロ波デバイスの小形化, 低コスト化が進んでいる.ここでは, これらデバイスを利用した低コストな移相器モジュール構成を提案する.この移相器モジュールは, GaAs SW-BANKとチップインダクタ / チップコンデンサで構成されたハイパスフィルタ / ローパスフィルタ切換え形の移相回路を低コストなガラエポ基板上に構成したものである.本構成によるL帯5ビット移相器モジュールを試作した結果, 従来のGaAs-MMIC移相器と比べ, GaAs半導体基板の総面積を約1 / 6に低減でき, また, サイズ, 性能ともに同程度の良好な結果が得られた.

2 0 0 0 OA X線タルボ干渉計を用いたX線位相微分顕微鏡の開発とその応用

2 0 0 0 OA 第一次世界大戦期に於ける国際間書籍の譲与及び鹵獲についての研究

さまざまな携帯端末が、「本」の形を大きく変えようとしている。紙に印刷された「本」は、いずれ失われる時が来るのであろう。第一次世界大戦が始まったちょうど百年前、「本」は、知識や技術を伝えるためにはなくてはならないものであった。そして、その「本」を巡って焚書が行われ、また「本」によって国の運命が左右されるということが起こったのである。第一次世界大戦は、有線、無線による通信網の発達を促し、それまでの時代と一線を画すグローバル化の契機となった。我が国は青島の攻撃を行うことでドイツ総領事に置かれた書籍を鹵獲した。そして、同時にドイツが攻撃したルヴァン大学の図書館の再興のために書籍が寄贈された。

2 0 0 0 IR ユマニストたちのオスマントルコ遍歴

- 著者

- 長谷川 光明

- 出版者

- 東京都立大学人文学部

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- no.355, pp.111-134, 2004-03

2 0 0 0 OA シェイクスピアの描いた未熟な母親

- 著者

- 森 順子

- 出版者

- 人間環境大学

- 雑誌

- 人間と環境 (ISSN:21858365)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.31-43, 2011-11-15

シェイクスピアは『ジョン王』、『リチャード三世』、『コリオレーナス』において未熟な母親を描いている。未熟さはわが子との関係において生じる。いずれも未熟さに対し無自覚に生きた母親たちである。自分のこころを省みることのない母親は、こどものこころを慮ることもできない。しかし、この未熟な母親をこどもは受けとめる。そのこどもの姿をとおして見えてくるものがある。シェイクスピアの視線である。未熟な母親を切り捨てず、一人の人間として見つめる視線である。愚かな生き方をしてしまった人間に対する憐憫のこもった視線である。母子関係の観点から未熟な母親像を考察する。

2 0 0 0 OA 『ハムレット』と時代 -『ハムレット』論 第二部-

- 著者

- 川中子 弘

- 出版者

- 早稲田商学同攻会

- 雑誌

- 文化論集 (ISSN:09184589)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.398-220, 2007-03

論文

- 著者

- 山田 慎人

- 出版者

- 武庫川女子大学英文学会

- 雑誌

- Mukogawa literary review (ISSN:13409441)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.57-92, 2012

- 著者

- 山田 慎人

- 出版者

- 武庫川女子大学英文学会

- 雑誌

- Mukogawa literary review (ISSN:13409441)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.57-92, 2012

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1939年03月09日, 1939-03-09

2 0 0 0 OA 中学生の不登校傾向と幼少期の父親および母親への愛着との関連

- 著者

- 五十嵐 哲也 萩原 久子

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.264-276, 2004-09-30

本研究では, 中学生の不登校傾向と幼少期の父母への愛着表象との関連を検討した。480名の中学生を対象とし, 以下の結果が得られた。1)「別室登校を希望する不登校傾向」は主に母親の「安心・依存」と「不信・拒否」, 「遊び・非行に関連する不登校傾向」は両親への「安心・依存」と「不信・拒否」が関連していた。また, 「在宅を希望する不登校傾向」では異性親への「安心・依存」と「不信・拒否」が関連していた。一方, 「精神・身体症状を伴う不登校傾向」は, 「分離不安」との関連が強かった。2)女子では, 幼少期の母親への愛着がアンビバレントな型である場合や, 父母間の愛着にズレが生じている場合に不登校傾向が高まる傾向が示された。女子はこうした家族内における情緒的不安定性への感受性が強く, 不登校傾向を示しやすいと言える。3)男子では, 「在宅を希望する不登校傾向」得点が高く, 幼少期の父母両者に対する愛着の「不信・拒否」と関連があることが特徴的であった。これは青年期以降の社会的ひきこもりに見られる状況と一致しており, 登校しながらも在宅を希望している男子の中に, 思春期時点ですでに同様の傾向が示されていると言える。