- 著者

- 山田 俊弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 37 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.448-449, 2013-09-06 (Released:2018-05-16)

科学者が科学教育政策に関与する場面はいろいろ想定される。本稿では戦前から戦後初期にかけての地質学者と地学教育の関係についての事例を追い,その地学教育論の変遷,教育改革に果たした役割を検討する。この作業によって,一見断絶しているかにみえる戦中-前後期の議論の連続性を明確にする一方,特に「地学」という教育上のカテゴリーの形成と学問領域の認知(境界画定)との関係に注目しつつ,不連続性の側面,言い換えると戦後地学教育の新規性について議論する。

1 0 0 0 OA 地質学者小林貞一の「ジオサイエンス」概念の背景

- 著者

- 山田 俊弘

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2016年大会

- 巻号頁・発行日

- 2016-03-10

日本地球惑星科学連合の英語表記は Japan Geoscience Union となっており,Geo (地球)関連学会の連合組織であることを示唆している.言い方をかえれば earth science のことであるが,これは戦後発足した地学教育の「地学」earth sciences に通じる.「地学」には天文分野も含まれており,ある意味では現在の「地球惑星科学」に近い内容だからである.しかしこうした領域設定がどのような背景で1940年代の時点で出て来たのか必ずしも十分に説明されていない.戦後地学教育の成立に主導的な役割を果たした地質学者の一人小林貞一 (1901–1996) の足跡を追うことによってこの問いに答えられないか検討してみたい. 小林が1942年に公にした地学教育の振興策についての論考ではすでに「地学を地球を対象とする諸学の総称と解するのが最も適切であろう」として,地球を宇宙の一天体として見る天文学や,固体地球物理学,海洋学,気象学まで含めていた (小林 1942: 1474).戦後になるとその主張は明確化し,「地学」とは「地球の科学 (Earth Sciences) の事である」として,古今書院の地学辞典 (1935) や旧制高校の地学科の内容を例に,地質学を主体としつつ地球物理や測地,地球化学,天文気象,気候,海洋,湖沼等を含めた分野と定義した (小林 1946 : 17).同じ時期に地学教育を推進した藤本治義 (1897–1982) が地質学鉱物学を中心に「地学」を考えていたことをみれば,小林の認識の新しさがわかる. このような小林のある種の確信に満ちた主張の背景には1930年代までに知られるようになってきた宇宙の進化や太陽系の形成についての諸説があったと考えられる. たとえば天文学者の一戸直蔵 (1878–1920) が翻訳したアレニウス (Svante August Arrhenius, 1859–1927) の関係書は,『宇宙開闢論史』(小川清彦と共訳)(1912年),『宇宙発展論』 (1914年),『最近の宇宙観』 (1920年) と出版されていた.一方,京都帝大で宇宙物理学の分野を開拓した新城新蔵 (1873–1938) の天文関係書には,『宇宙進化論』 (1916年),『天文大観』 (1919年),『最新宇宙進化論十講』 (1925年),『宇宙大観』 (1927年) などがある.またハッブル (Edwin Powell Hubble, 1889–1953) の The Realm of the Nebulae が『星雲の宇宙』として翻訳されたのは1937年のことだった(相田八之助訳、恒星社). 小林が京都時代に新城の一般向けの講演を聞いたかどうかわからないが,1930年代にアメリカで在外研究をした際に,ヨーロッパを含む多くの博物館を見学したことも考慮に入れると,このころまでの地球像の提示が宇宙や太陽系の生成を含むものになっていたことを実感していたことが彼のジオサイエンス観の背景にあったと推測されるのである.引用文献小林貞一 1942: 地学の特質と教育方針, 地理学, 10, 1473-1494.小林貞一 1946: 地学とは何ぞや, 地球の科学, 1-1, 17–19.

1 0 0 0 大学院博士課程修了者のキャリア形成に関する調査研究

大学院博士課程修了者の就業状況については、近年、「ポスドク問題(若手研究者問題)」としてマスコミ等で社会問題化されているものの、大学院重点化政策が開始される1990年代までは博士課程在学者数が3万人未満にとどまり、対象者へのアプローチが困難であったことも影響し、未解明な部分が多い。そこで本研究では、インターネットによる調査票調査から収集された調査データを用いた計量分析(定量的手法)とインタビュー調査(定性的手法)を組み合わせた実証分析を行うことで、博士人材のキャリアパスの実態を多角的に捉えることを試みる。

1 0 0 0 OA 頸部手術に伴い発生した術後乳糜瘻に対する治療例の検討

- 著者

- 小川 利久 辻 英一 林原 紀明 丹羽 隆善 多田 敬一郎

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.12, pp.2869-2873, 2015 (Released:2016-06-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 4

頸部手術の際,胸管損傷により発生する乳糜瘻の頻度は1.0-2.5%と報告されており,低頻度ではあるが起こりうる.しかし,本邦における報告は極めて限られていて,詳細は不明である.われわれが行った380例の甲状腺癌手術,頸部リンパ節手術症例を対象に検討した.頸部郭清を伴う甲状腺乳頭癌手術症例は314例で,うち5例(1.6%)に,また頸部リンパ節生検や摘出術は66例あり,うち2例(3%)に術後乳糜瘻が発生した.いずれも左側の頸部郭清やリンパ節生検であった.乳糜胸水を認め胸腔ドレナージを要した症例は2症例であった.治療は,軽度な症例は脂肪食制限のみで治癒したが,一方で再開創・胸管結紮を行い治癒した症例は5例あった.近年,オクトレオタイドによる全身治療で治癒した2症例を経験した.オクトレオタイドは安全で有効な治療法と思われた.

1 0 0 0 OA 野球スコアブックの画像解析(Part 1)

- 著者

- 成清 勝博 井上 直紀 田原 光

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 広島商船高等専門学校

- 雑誌

- 広島商船高等専門学校紀要 (ISSN:18839908)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.83-86, 2012-03-31 (Released:2023-11-17)

The paper introduces a processing of the images of the baceball scoer book. Rules of the baseball look simple; pitching, catching, hitting, running, etc. However it is very complicated game in fact. Recording a game is done by writting a score book. It needs high skills for accurate records. Therefore undestanding the game from the written score book is also difficult. We started the analysis of the score book to get the average of each batter.

1 0 0 0 OA 国立公文書館 内閣文庫蔵『花上集鈔』乾巻の本文(翻刻)

- 著者

- 朝倉 和

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 広島商船高等専門学校

- 雑誌

- 広島商船高等専門学校紀要 (ISSN:18839908)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.178-158, 2012-03-31 (Released:2023-11-17)

1 0 0 0 OA 大阪工業試験所の初代所長・荘司市太郎 ――100 年前の国立研究所の運営

- 著者

- 本庄 孝子

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.303, pp.230-242, 2022 (Released:2023-11-17)

1 0 0 0 OA 店舗外観・内装・陳列方法の保護の競合関係

- 著者

- 中山 真理子

- 出版者

- 日本弁理士会

- 雑誌

- 別冊パテント (ISSN:24365858)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.29, pp.193-212, 2023 (Released:2023-11-17)

店舗の外観・内装・陳列方法の保護の可否と状況について、不正競争防止法に関する判例と意匠及び商標の出願・登録例を見ながら考察を行った。商品・サービスそのもの以外の周辺の要素も生かしてブランディングを発揮し差別化を図ることが競争力を高めるにあたり重要となってきている昨今の状況において、非登録型制度と登録型制度をうまく活用し、今後より柔軟で効果的な保護が図られ、強みを発揮できる環境となっていくことが期待される。

1 0 0 0 OA 限定提供データとAI ―我が国のデータ戦略の経緯と課題―

- 著者

- 林 いづみ

- 出版者

- 日本弁理士会

- 雑誌

- 別冊パテント (ISSN:24365858)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.29, pp.131-149, 2023 (Released:2023-11-17)

我が国は、データ利活用の促進に向けた環境整備の一環として、限定提供データ制度を創設した。本稿では同制度創設の背景、運用指針の改訂及び制度施行後3年の見直し議論について概観する。また、データ共有が直面する主な障壁と、これらに対処しようとする欧州データ戦略に基づき2022年に発表されたデータ法案及びEHDS法案を紹介し、日本のデータ戦略への示唆について検討する。

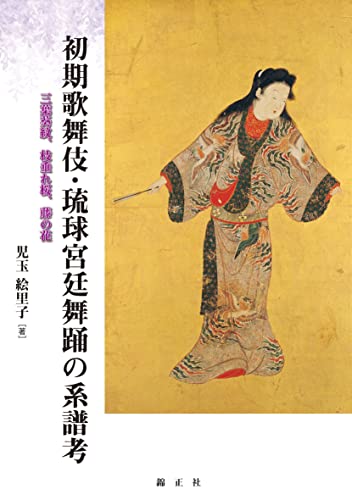

1 0 0 0 初期歌舞伎・琉球宮廷舞踊の系譜考 : 三葉葵紋、枝垂れ桜、藤の花

- 著者

- 山田 俊弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, pp.188, 2019-07-10 (Released:2020-01-30)

1 0 0 0 OA 灰汁の消毒力に關する研究

- 著者

- 谷野 正木

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 綜合獸醫學雑誌 (ISSN:2186019X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.117-120, 1944-06-20 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 準ミリ波通信について

- 著者

- 二宮 康明 中村 嘉男

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.7, pp.607-610, 1975-07-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 救急救命士のキャリア形成志向とバーンアウトの関係

- 著者

- 福岡 範恭

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急救命学会

- 雑誌

- 救急救命士ジャーナル (ISSN:2436228X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.80-88, 2022-06-15 (Released:2023-06-07)

- 参考文献数

- 27

【目的】消防機関の救急救命士における専門職としてのキャリア形成には課題があるだけでなく,蓄積された重層的なストレスとの関係が考えられる。本研究では,専門職としてのキャリア形成志向とバーンアウトの関係について検討した。【方法】Webアンケートにより取得したデータからキャリア形成志向3群(キャリア非形成者群,消防組織内キャリア形成者群,消防組織外キャリア形成者群)に分類し,Kruskal-Wallis検定,多重比較,生成的コーディングにより分析した。【対象】2017年に取得したWebアンケートデータから,消防機関に属する救急救命士を対象とした(n=190)。【結果】バーンアウト下位尺度の得点平均で3群の得点平均に有意差(p<0.001)が認められた。【結論】キャリア形成志向よりもキャリア非形成志向の救急救命士ほどバーンアウトに至る可能性がある。また,消防機関に属する救急救命士のバーンアウトは,個人的達成感の低下を基調としていることが示唆される。

1 0 0 0 OA 群衆密集度ならびに複数階を有する建築物がAED取得に要する時間に与える影響

- 著者

- 杉木 翔太 喜熨斗 智也 羽田 克彦 櫻井 勝 原 貴大 武田 唯 中川 洸志 田中 秀治

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急救命学会

- 雑誌

- 救急救命士ジャーナル (ISSN:2436228X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.39-44, 2021-06-15 (Released:2023-06-08)

- 参考文献数

- 13

【目的】群衆密集度が高い状況や,複数階を有する建築物において自動体外式除細動器(automated external defibrillator,以下AEDと略す)が到着するまでの時間の関連性を検討すること。【方法】模擬傷病者発生場所とAED設置場所の往復200mの道程にて,混雑群(10m四方に70名以上)と閑散群(10m四方に10名以下)のAED取得に要する時間を測定し,両群の往復時間について,t検定を用いて比較した。また,1階から6階までの階段にて,模擬傷病者発生場所からAED設置場所までの往復時間を各階層で計測した。【結果】混雑群は往復平均時間が有意に延伸した(混雑群 vs 閑散群;127.8±10.6秒 vs 102.7±6.5秒,p<0.001)。また,階層が上がるほど往復平均時間は延伸したが,いずれの階も往復2分以内にAEDの確保が可能であった。【結語】群衆密集度や上下の移動は,AED到着までの時間に影響を及ぼすため,高い群衆密集度が予想される場合やAEDを設置する建築物を考慮して,AEDの戦略的な配置が重要であると考える。

1 0 0 0 IR 日本語複合動詞の言語類型論的意義

- 著者

- 影山 太郎

- 出版者

- 国立国語研究所

- 雑誌

- 国語研プロジェクトレビュー (ISSN:21850119)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.8-18, 2014-06

日本語の語形成の中でも言語類型論の観点から注目される2種類の複合動詞-名詞+動詞型と動詞+動詞型-の性質を述べた。名詞+動詞型の複合動詞については,時制付きの定形文では生産性が低いが,動詞が時制のない非定形になると生産性が増すことを指摘した。これは,複統合型言語の名詞抱合には見られない制約である。他方,動詞+動詞型複合動詞の特異性は,前項動詞が後項動詞を意味的に修飾する「主題関係複合動詞」ではなく,前項動詞が複合動詞全体の項関係を支配し,後項動詞は前項動詞が表す事象に対して何らかの語彙的アスペクトの意味を添加するという特殊なタイプの「アスペクト複合動詞」に求められることを様々な考察から論じた。

1 0 0 0 OA カメレオンコードを用いた蔵書点検:「スマート蔵点」による業務効率化

- 著者

- 関根 博之

- 出版者

- 日本看護図書館協会

- 雑誌

- 看護と情報:日本看護図書館協会会誌 (ISSN:13403753)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.37-43, 2023-03-31 (Released:2023-07-01)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 伊丹市内で発見された外来クワガタムシ

- 著者

- 田中 良尚

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.31-33, 2017-03-31 (Released:2019-11-11)

- 著者

- 鳥居 大和 菊 雅美 水谷 法美 中村 友昭

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.17, pp.23-17098, 2023 (Released:2023-11-01)

- 参考文献数

- 2

河口閉塞は流域の氾濫の危険性を高めるため,対策が必要である.河口閉塞対策として,大規模河川では導流提や防潮堤が建設されているものの,中小河川を対象とした対策工の検討はほとんどされていない.そこで,本研究では,礫浜に接続する中小規模河川の河口閉塞対策工として沿岸方向に連杭を設置し,対策工が地形変化に及ぼす影響や,対策工の有効な配置形態について水理模型実験にて検討した.その結果,対策工を初期汀線近傍に千鳥状に配置することで,対策工がない場合に比べて,バームの形成や汀線位置,砕波地点を沖に移動させることがわかった.さらに,千鳥状に配置した対策工は,陸上への礫の堆積を抑制し,地形の平衡化を遅延させる効果が認められた.

1 0 0 0 OA 地域の学級閉鎖情報の即日公開が感染症予防行動に及ぼす効果に関する基礎的研究

- 著者

- 有馬 昌宏 西條 毅

- 出版者

- 一般社団法人 地域安全学会

- 雑誌

- 地域安全学会論文集 (ISSN:13452088)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.79-86, 2011-03-22 (Released:2018-04-16)

- 参考文献数

- 12

Recently several local authorities have just begun providing local residents with school classes closure information by utilizing GIS in anticipation of residents’ preventive actions against influenza epidemic. In this paper, the authors try to verify the effects of prompt feedback of GIS-based school classes closure information on residents’ reaction through conducting a questionnaire survey in Miki city, Hyogo prefecture. The survey results show that residents’preventive actions are further promoted by giving information on a school district map rather than by giving information without such a map.