1 0 0 0 カトリック教育研究

- 著者

- 日本カトリック教育学会

- 出版者

- 中央出版社

- 巻号頁・発行日

- 1984

1 0 0 0 OA 書評: 絶対微小 日常生活を量子論で理解する」マイケル・D・フェイヤー著,丑田,

- 著者

- 小林 一雄

- 出版者

- 日本放射線化学会

- 雑誌

- 放射線化学 (ISSN:21880115)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, pp.75, 2013 (Released:2021-10-29)

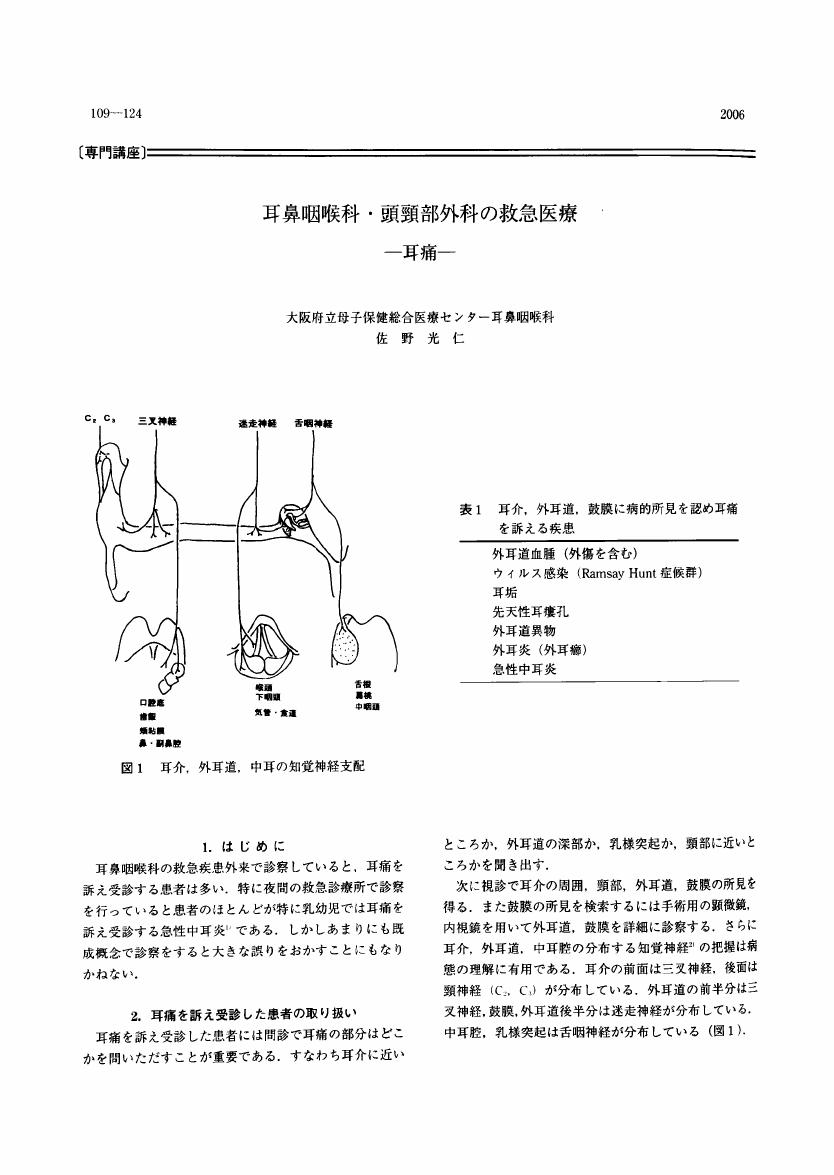

1 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科•頭頸部外科の救急医療 耳痛

- 著者

- 佐野 光仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.2, pp.124-127, 2006-02-20 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 金鑛業と村落生活

- 著者

- 小葉田 淳

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.5-6, pp.59-70,A6, 1952-01-15 (Released:2009-04-30)

- 参考文献数

- 13

Until 15th Century gold mining industry in Japan had mainly consisted in alluvial mining. It was in 16th Century that ways and means for digging deep mines and getting refined gold from ores developed. The Gold Mine of Kahi, in the former territory of the Takeda family, and the Surugaroku Gold Mine, in the former territory of the Imagawa family, were two of the first mines of this kind in the country.As for the two gold mines treated in the present paper, i, e., the Umegashima Gold Mine and the Igawa Gold Mine, both located in Abegun, Suruga, they too seem to be examples of the same kind. In the early part of 17th Century, when precious metal mining was at its height in our country, these two gold mines were developed under the direct management of the shogunate, but this situation had continued only less than 10 years.Both the Umegahima village and the Igawa village are situated in small valleys in the upper reaches of the Abe river and the Oi river respectively, and produce a small amount of wheat and other grains. After the gold mining in a comparatively large scale had become a thing of the past, the villagers took to placer mining, calling it “Oppori” in the case of disposing of remaining ores in old mines and “Sawanagashi” in the case of placer mining along the river-sides.Since the latter part of 17th Century, the tradesmen from Sumpu had occaisonally contracted for the mining but in such a case too, it was the village people who offered labor as miners or handy men. However, in most cases, villagers were directly engaged in mining under the so-called, village contract and paid to the shogunate taxes called “Oppori-eki”.Many were engaged in alluvial gold mining between harvest times but there were some who made “Oppori” in the old mines of Hikagezawa in the Umegashima village their occupation, and became almost specilized gold-diggers.In modern times, what with technical advancement in agricultural production, particularly in cultivation of crops as merchandise, and growing commercial traffic in fire-wood and timber, alluvial mining industry had gradually lost its meaning in the village life. Of course, decrease in the produced amount of gold contributed toward this phenomenon.Thus, in the Meiji era, the population in the abovementioned two villages increased remarkably despite the fact that production of grains went down. and articles of food had to be brought in from outside in great quantity.

1 0 0 0 OA 木材保護塗料の耐候性能評価-市販塗料43種類の屋外暴露4年間の性能変化-

- 著者

- 石川 敦子 片岡 厚 松永 正弘 小林 正彦 神林 徹 川元 スミレ 木口 実

- 出版者

- 公益社団法人 日本木材保存協会

- 雑誌

- 木材保存 (ISSN:02879255)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.72-80, 2016 (Released:2016-06-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4 3

2009年に市販されていた木材保護塗料43種類(水性6種類:各2色,油性15種類:各2色,油性1種類:1色)をスギ(Cryptomeria japonica D. Don)心材に塗装し,屋外暴露試験(つくば市,南面45度傾斜)を4年間実施して,各塗料の耐候性能を比較した。その結果,撥水度については,暴露12ヶ月目までは全ての塗料が塗替え目安の80%を上回っていたが,24ヶ月目までに全43種類中19の塗料が80%を下回ること,また,含浸形と半造膜形塗料は撥水度の低下傾向や劣化の形態が比較的似ていることが明らかになった。屋外暴露期間中の変色について統計的に解析したところ,明色系(ライトカラー)の塗料の方が濃色系(ダークカラー)の塗料よりも変色が大きい傾向が示された。さらに,今回測定した2009年市販塗料は,2004年に購入した市販塗料よりも,屋外暴露による変色と撥水度の低下が少ない傾向があること等が明らかになった。

1 0 0 0 OA BBCの新ガバナンス体制 特許状更新と新たな規制監督システム

- 著者

- 田中 孝宜

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.28-37, 2018 (Released:2018-03-21)

イギリスの公共放送BBC存続の基本法規に当たる特許状が2017年1月更新された。特許状の更新に当たってBBCのあり方が議論される。議論のたたき台として政府が2015年7月に公表した「グリーンペーパー」では、「BBCの使命、目的、価値」、「BBCの事業範囲およびその対象」、BBCの財源」、「BBCの管理体制」の4つの主題を軸に一般から意見募集が行われた。意見公募では、デジタル時代に合わせてBBCが事業や予算規模を拡大することについて69%が賛成し、60%の人が受信許可料制度の変更は必要ないとした。こうした中で、今回の特許状更新での最大の変更はBBCのガバナンス、統治システムであった。前回の特許状ではBBCの内部に監督機関のBBCトラストを設置したが、今回はBBCトラストを廃止し、初めて外部の独立規制機関Ofcom(Office of Communications)がBBCの規制・監督を担うことになった。Ofcomではまず、BBCを規制する『運営枠組み』を示し、その後、具体的な量的基準を示した『運営免許』を10月に公表した。OfcomはBBCの業績評価を行い、BBCが新たなサービスを計画する場合Ofcomが決定権を持つなど、制度上は強い権限を持つことになった。本稿は、特許状更新議論の過程を振り返るとともに新ガバナンス体制のあり方を整理するものである。

- 著者

- 鈴木 哲

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.7, pp.555-574, 1967-07-01 (Released:2011-10-14)

- 参考文献数

- 83

1 0 0 0 OA 八・九世紀の神社造営 官社としての神社の成立とその衰退

- 著者

- 丸山 茂

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.29-55, 2017 (Released:2018-07-12)

1 0 0 0 重金属の移行制御による汚染農地での穀物の持続生産に資する栽培管理

1 0 0 0 津軽安藤氏研究の一視角

- 著者

- 鈴木 満

- 出版者

- 秋田大学史学会

- 雑誌

- 秋大史学 (ISSN:0386894X)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.1-16, 2016-03

1 0 0 0 OA 言語行為への言語学的接近―権利・きもち・非流ちょう性・面白さをめぐって―

- 著者

- 定延 利之

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.4-17, 2019-03-31 (Released:2019-04-23)

- 参考文献数

- 25

言語学は「基本は音声言語」という理念を掲げながら,実際には文字言語研究に集中してきた.音声や音韻の研究と,会話分析的・エスノメソドロジー的な研究の間にあって,いわゆる「言語学的」な音声言語研究は大きく欠落している.では,語句の形式・構造・意味にこだわる伝統的な言語学の姿勢で音声言語を眺めても,何も見えてこないのだろうか? ここでは,筆者自身の研究をもとに,音声言語の中心をなす言語行為を論じるための有用な四つの観点として,「権利」「きもち」「非流ちょう性」「面白さ」を提案してみたい.

1 0 0 0 OA 海洋深層水由来珪藻抽出物のHyaluronidase阻害活性

- 著者

- 久保 義博 小善 圭一 瀬戸 陽一

- 出版者

- DEEP OCEAN WATER APPLICATION SOCIETY

- 雑誌

- 海洋深層水研究 (ISSN:13458477)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.71-76, 2002-12-20 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 10

富山湾の深層水から単離した珪藻Nacicula directa (W.Smith) Ralfs (以下N. directaと略す) の水抽出液にhyaluronidase阻害活性が認められることを明らかにした.水抽出液のエタノール不溶性画分におけるhyaluronidaseの50%阻害濃度 (以下IC50と略す) は28μg/mlを示し, 市販の抗アレルギー剤として有効性が注目されているクロモグリク酸ナトリウム (以下DSCGと略す, IC50: 110μg/ml) より4倍も高いことが明らかになった.また, エタノール不溶性画分に含まれるhyaluronidase阻害成分は熱や広い範囲のpHに対して安定であった.このようなことから, N. directaのエタノール不溶性画分はアトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー性疾患の新しい治療薬の可能性を示唆しているように思われる.

1 0 0 0 OA 地域でシャマンとして生きるとは : 中国内モンゴルのシャマニズムの再活性化より

- 著者

- 趙 芙蓉

- 出版者

- 日本生活学会

- 雑誌

- 生活学論叢 (ISSN:24332933)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.13-24, 2011-03-31 (Released:2021-03-29)

The study object of this research is to consider a reactivation of shamanism in Horchin region of Inner Mongolia, China. Furthermore, it is to investigate an individual in its region living as a shaman. Horchin Shaman is one of the streams of Mongolian Shamanism. There was a conflict with Tibetian Buddhism which was introduced to in Horchin region in the 16^<th> century. The conflict was accomplished into assimilation later on. After foundation of People's of Republic of China, it was considered as "superstitious" and especially, the Cultural Revolution was imposed on it severely. The reactivation has been recommenced since 1980^<th>. Through the process of reactivation there was emerged animal spirits which called as "pseudo" and "original" in the folk verbal remarks. In the case work of this research work, there are three young shamans who becomes the pupil of a well known shaman and they are aiming to the "original" by obtaining "shitogen". It is considers that there exists a process such as to accept an animal spirit in the conflict with the reality. Shamans are maintaining their relation with shitogen, although, they exist as an individual who is living their life that based on the complicated continuous actions in the local logical model.

1 0 0 0 OA 胃癌抗癌剤治療中の有害事象に対する十全大補湯投与の経験

- 著者

- 利野 靖 湯川 寛夫 山田 六平 佐藤 勉 稲垣 大輔 藤川 寛人 長谷川 慎一 大島 貴 吉川 貴己 益田 宗孝 今田 敏夫

- 出版者

- 日本外科系連合学会

- 雑誌

- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.62-66, 2013 (Released:2014-02-28)

- 参考文献数

- 9

【目的】十全大補湯は病後の疲労倦怠,食欲不振,貧血に処方される漢方薬の一つである.再発胃癌の抗癌剤治療中の白血球減少,貧血,食思不振に悩んでいた症例に十全大補湯を処方したところ改善した症例を経験した.そこで胃癌の診断で抗癌剤治療を施行した症例で十全大補湯を処方した症例をretrospectiveに解析し,抗癌剤の副作用の発現率を検討することとした. 【対象と方法】進行再発胃癌の診断で抗癌剤治療を施行した症例で31例に十全大補湯を処方した.抗癌剤の副作用発現と,十全大補湯の副作用について検討した. 【結果】十全大補湯が不味くて飲めない症例が1例.17例の血液毒性では,11例(64.7%)でGradeの低下がみられ,有効と判定した.10例の非血液毒性(食思不振,倦怠感など)では,7例(70.0%)で効果がみられた. 【結語】抗癌剤治療の副作用に十全大補湯は有効であることが考えられた.

- 著者

- 北條 勝貴

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.13-27, 2016-05-10 (Released:2021-05-31)

アジア史の局面には、平地における水田経営から王権、領域国家へと展開した権力、および同一の文化を共有する集団が、狩猟や焼畑を生業とする山地の集団・文化を疎外する言説が確認される。ヤオ族の持つ漢文文書『評皇券牒』は、かかる山地/平地のカテゴリー生成における神話=歴史、民族的アイデンティティーと、その忘却の意味を考えさせる。それは、定住社会の幻想と稲作至上主義に束縛され続ける、「日本文学」「日本歴史」の歪さをも暴露することになる。

- 著者

- 影山 奎斗 辻岡 凌玖 畑崎 海翔

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.3, pp.NL3_12-NL3_15, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 奥 愛

- 出版者

- 日本地方財政学会

- 雑誌

- 日本地方財政学会研究叢書 (ISSN:24367125)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.47-66, 2022 (Released:2023-03-26)

- 参考文献数

- 27

本稿では,日本の自治体がエネルギーの地産地消を目指し,再生可能エネルギー供給事業に関わる際に直面するリスクへの対応について,アメリカのカリフォルニア州のCCA(Community Choice Aggregation)を事例に取り上げ検討した.CCAは電気料金を低くしながらも再生可能エネルギーの比率を高め,住民の理解を推進するインセンティブが働く設計になっている.本稿で取り上げた事例では,積極的な情報開示や補助金に依存しない事業収益での活動,地域電力会社との役割分担がなされている.また,価格変動リスクに対しては,緊急時,長期,常時の3つの局面に応じた対応が行われている.さらにリスクを減らすための対応としては,規模の経済を目指すことが有効であり,オプト・アウト方式の導入により顧客が増加すれば,電力調達で価格交渉力を強め,安定した財政基盤を築くことができる.連携については,日本では自治体新電力に都道府県が関与しながら進めていく方法が考えられる.本稿は,日本の自治体新電力にとって参考となる再生可能エネルギーの導入に伴うリスク対応策について,CCAを事例に用いた分析を通じ,地域住民の合意に基づく意思決定が行われ,各地域が水平連携し,代表組織との垂直連携を進めながら,自律的な地方自治が形成されている動きも明らかにした.

1 0 0 0 OA 太陽光発電所におけるパネル破損とカラス属の飛来頻度との関係

- 著者

- 白井 正樹 太田 文彦 菅野 純弥 伊藤 憲彦 中島 慶人 竹内 亨

- 出版者

- 日本ペストロジー学会

- 雑誌

- ペストロジー (ISSN:18803415)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.19-23, 2022-03-25 (Released:2023-03-25)

- 参考文献数

- 26

太陽光発電所では,カラス属の落石によるものと思われる太陽光パネルの破損が確認されており,パネル破損の発生メカニズムを理解するために,米倉山太陽光発電所(山梨県甲府市)でカラス属の飛来頻度とパネル破損の関係を調査した.ビデオカメラによるカラス属の飛来観測を2つの調査区画(区画A,B)で,2期(第1期:2017年10月24日-2018年1月18日, 第2期:2018年1月19日-3月9日)に亘ってのべ3,792時間行った.調査の結果,飛来頻度が最も多かった第2期・区画B(41個体/時)でのみパネル破損が確認され,パネル破損やパネル上の石の残留の発生確率はカラス属の飛来頻度と正の相関関係が認められた.本研究から,カラス属の飛来頻度が増加すると太陽光パネルの破損するリスクが上昇することが示唆された.

1 0 0 0 OA 太陽光発電事業に対する地域住民の賛否態度の規定要因に関する研究

- 著者

- 前川 陽平 錦澤 滋雄 長岡 篤 村山 武彦 竹島 喜芳 安本 晋也

- 出版者

- 一般社団法人 日本計画行政学会

- 雑誌

- 計画行政 (ISSN:03872513)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.29-36, 2023-02-15 (Released:2023-03-10)

- 参考文献数

- 16

In recent years, there have been conflicts with local residents in Japan over issues such as landscape and disaster risk caused by the construction of solar-PV facilities. In order to promote the suitable installation of solar-PV facilities in the future, it is necessary to clarify resident attitudes toward such facilities, not only in the planning stage but also in operation. In this research, a questionnaire survey was conducted among local residents living near a solar-PV facility in operation (that had had conflicts in the planning stage) at Mt. Tsukuba, in Tsukuba city. In addition, a model of resident attitude formation toward the facility was constructed and its determinants were clarified. As a result, it was found that the felt annoyance due to landscape change had a statistically significant relationship with the negative attitude to the project. Moreover, it was also demonstrated that the installation in Mt. Tsukuba was a significant correlated factor with the felt annoyance due to landscape change. The analysis confirms that it is important to avoid installation in mountainous forests of special value to residents, such as Mt. Tsukuba, in order to improve the acceptance from local communities toward solar-PV projects.