1 0 0 0 OA マレーシアとシンガポールの上座仏教徒のインド仏教聖地巡礼と仏教徒たちの実践

- 著者

- 黄 蘊

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第52回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.141, 2018 (Released:2018-05-22)

本報告は、マレーシアとシンガポールの上座仏教徒たちのインド仏教聖地巡礼について、その背景、意義、その行為に隠されている意味について分析することを目的とする。本報告は、マレーシアとシンガポールの上座仏教徒はどういう目的、何をめざしてインドの仏教聖地に赴いているのかを考察し、またそこからこの両国における上座仏教はどのような過程を経て自己完成に向かっているもしくは向かおうとしているのかを明らかにしていきたい。

1 0 0 0 OA 「繋ぐ者」の連帯と開かれた交渉の場 : 現代インドを生きる仏教徒たちの改宗運動と生活世界

- 著者

- 根本 達

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.345-366, 2013-12-31 (Released:2017-04-03)

- 被引用文献数

- 1

本論では後期近代の特徴が見られるインドの中間集団として、宗教社会運動の中で再創出されてきたナーグプル市の仏教徒(「不可触民」)集団を取り上げ、ヒンドゥー教から仏教への改宗運動に取り組む仏教徒活動家と、宗教を分断する活動家の働きかけを受けつつも宗教間の境界に立ち続ける「半仏教徒・半ヒンドゥー教徒」の視点に着目する。仏教徒たちは指導者アンベードカルの教えを基盤とする仏教徒共同体を創出している一方、生活世界から立ち上がる「親族」関係の網の目の中にもそれぞれの居場所を持っている。前者は「国民的同一性」の論理に依拠する閉鎖的で排他的な共同体であり、国際社会を宗教によって切断・分類するものである。そこでは「エンジニア」のやり方を基礎とする「分ける者」の連帯が構築されている。後者は「関係性による同一性」の論理に依拠し、水平的に拡張する対面関係の網の目であり、それぞれが家族的な愛情によって繋がっている。現在のナーグプル市では仏教への改宗運動における取り組みを通じて、排他的共同体と対面関係の網の目が対立しており、「過激派」を含め、仏教徒たちは「差別に抗する団結か、家族的な愛情か」という二者択一の問いの前でジレンマに直面している。このような中、「半仏教徒・半ヒンドゥー教徒」と呼ばれる仏教徒青年たちは抗議デモと日常的な喧嘩の間に類似性を見出し、排他的共同体と対面関係の網の目を繋ぎ合わせ、「団結か、愛情か」という二者択一のジレンマを乗り越えている。そこでは「ブリコルール」のやり方を基礎とする「繋ぐ者」の連帯が構築されている。不確実性を特徴とする後期近代において、「分ける者」の連帯の形成が排他的共同体間の対立に繋がるものである一方、「繋ぐ者」の連帯には別々の共同体に属する自己と他者が別の経路を通じて同一の連帯に参加する可能性が常に残されており、自己と他者の交渉の場が開いたままになっている。

1 0 0 0 OA パターン認識の理論

- 著者

- 甘利 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.180-189, 1968-03-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 24

- 著者

- 溝口 哲平 谷口 綾子

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.22-00081, 2023 (Released:2023-03-20)

- 参考文献数

- 59

移動中の活動による移動の不効用低減・効用増進効果は,従来,活動種類や道具・機器をもとに検討されてきた.本研究は,移動中の活動が行われる“理由”と持たれる“認識”を「移動中の活動の主観的意味」(SMTM)と呼び,どういったSMTMが移動の不効用低減・効用増進効果を有するのかを検討した.SMTMと移動時間短縮意向との関連を調べた結果,移動中の活動は,“暇つぶし”ではなくその活動を行うこと自体を目的に,“行いたいと思って”行われる場合,移動時間の維持を,“暇つぶし”が目的である,あるいは“行いたいと思って”行われない場合,短縮を希望する方向に寄与することが分かった.移動の不効用低減・効用増進効果は前者の場合のみ有すると推察される.

1 0 0 0 OA 能面を用いた表情認知の研究

- 著者

- 簑下 成子 佐藤 親次 森田 展彰 中村 俊規 松崎 一葉 菊地 正 小田 晋

- 出版者

- Japan Human Factors and Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.79-86, 1997-04-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 5 6

本研究は精神障害者の表情認知特性を明らかにするためのテストツールを開発することを目的とする. 対人感情を含んだ微妙な感情を表現し, 同時に信頼性のある実験モデルとして有効と思われる能面を表情刺激画像として用いた. まず, 31名の被験者に, いろいろな向きの能面画像18枚のスライド写真を呈示し, その表情が表していると思われる感情について自由記述させた. 得られた感情表現をもとにして, 39の感情表現を尺度として抽出した. 次に, 被験者26名に, 得られた感情表現を尺度として, 能面を上下方向に変化させた8枚のスライド写真について, 4段階評定させた. 因子分析の結果, 能面の角度を変化させることによって表情認知の測定ができることが明らかになり, 能面から知覚される感情は8因子からなることが明らかになつた.

1 0 0 0 OA 音響と音声と音韻 : 方法論と定義の問題 (<音声特集号>)

- 著者

- 大西 雅雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.175-180, 1958-06-30 (Released:2017-06-02)

The present writer insists that, as a fundamental matter, "noise" belongs to the category of "natural sounds" and "voice and phoneme" to the line of "speech sounds", in another words that the former is the concrete, outward, physical phenomena while the latter is the abstractive, inward, psychological image. The main reason of these discrimination comes from:1) the existence or non-existence of "contents", i. e. , "linguistic meaning" in the background of sounds. 2) the establishment or non-establishment of "auditory conventions" which often allows to cause some distortions of sounds or so called phonetic changes. 3) "natural sounds" are, as its nature, universal or international but "speech sounds" are limited to national or individual language. Anyway, there is no existence of "sounds" itself besides the existence of man, or more exactly the existence of ears, in the world. Even the most scientific experiment of acousticians would have to employ the judgement of auditory organs at its last stage.

1 0 0 0 OA 写真の国際工業標準 (2)

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.259-292, 1995-06-25 (Released:2011-08-11)

1 0 0 0 OA 関東平野中央部の地下および房総半島で新たに発見された前期更新世の含菫青石テフラ

- 著者

- 小林 雅弘 関東火山灰グループ

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地球科学 (ISSN:03666611)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.155-160, 2003-06-25 (Released:2017-07-14)

- 被引用文献数

- 1

The research result by the Geological Research Group of Central Kanto Plain is already reported about the core samples collected from boreholes at Kasukabe, Itakura, Ora, and Yoshimi. The cordierite bering tephras were newly found from those core samples. Moreover, the same tephra was found out also from outcrop of Isumi-cho, Chiba Prefecture. As for cordierite bering tephras, the Joetsu Ash etc. are known until now. And the Joetsu Ash is 1.3Ma or 1.1Ma in age. In this study, newly found codierite bering tephras are described with grain-size composition, mineral assemblage, refractive index of volcanic glass and chemical composition of cordierites. These features show that newly found codierite bering tephras probably can be identified with the Joetsu Ash. This fact agrees with the consideration of the Geological Research Group of Central Kanto Plain (1994) that there is the underground structure of the form of the stairs which has the deepest portion in the Kasukabe area. Moreover, since codierite bering tephra was found directly under O-18 volcanic ashes layer in Boso Peninsula, the upper part of D layer of drilling cores is identified with the part of the Otadai Formation.

- 著者

- 波床 正敏

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.22-00055, 2023 (Released:2023-03-20)

- 参考文献数

- 17

スイスではBahn 2000という幹線鉄道政策が1987年に開始され,最小限の投資による新線建設や路線改良等によって主要駅での乗り継ぎ利便性を大きく向上させ,乗客数を伸ばした.本研究に至る研究において政策実施の直前直後を比較する分析を行ったが,政策背景調査の不足,政策実施前に行われた試行的な施策の分析の未実施,政策実施直後の2005年には未整備区間が残存した等の課題があったため,本研究はそれらに対応したものである.本研究の結果,Bahn 2000実施前の1982年において主要路線で増便と等間隔ダイヤ導入が行われ,待ち時間や乗り継ぎ時間等が大きく削減されたことがわかった.また,政策実施後の評価を2015年に変更したことでその間に路線整備が進行し,乗り継ぎ改善効果をより正確に評価できた.

- 著者

- Ping Li Zi yan Cheng Gui lin Liu

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.24, pp.3141-3146, 2020-12-15 (Released:2020-12-15)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 5 12

Objective Empirical evidence on the availability bias associated with diagnostic errors is still insufficient. We investigated whether or not recent experience with clinical problems can lead physicians to make diagnostic errors due to availability bias and whether or not reflection counteracts this bias. Methods Forty-six internal medicine residents were randomly divided into a control group (CG) and experimental group (EG). Among the eight clinical cases used in this study, three experimental cases were similar to the disease of dengue fever (DF) but exhibited different diagnoses, one was actually DF, and the other four filler cases were not associated with DF. First, only the EG received information on DF, while the CG knew nothing about this study. Then, six hours later, all participants were asked to diagnose eight clinical cases via nonanalytic reasoning. Finally, four cases were diagnosed again via reflective reasoning. Results In stage 2, the average score of the CG in the diagnosis of experimental cases was significantly higher than that of the filler cases (0.80 vs. 0.59, p<0.01), but the EG's average score in the two types of cases was not significantly different (0.66 vs. 0.64, p=0.756). The EG and CG had significantly different scores for each experimental case, while no difference was observed in the filler cases. The proportion of diseases incorrectly diagnosed as DF among experimental cases ranged from 71% to 100% in the EG. There were no significant differences between the mean diagnostic accuracy scores obtained by nonanalytic reasoning and those obtained by the reflective reasoning in any cases. Conclusion Availability bias led to diagnostic errors. Misdiagnoses cannot always be repaired solely by adopting a reflective approach.

1 0 0 0 『仮面の告白』--復讐の性

- 著者

- 秋山 公男

- 出版者

- 日本文芸研究会

- 雑誌

- 文芸研究 (ISSN:02875829)

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.47-58, 2003-03

1 0 0 0 OA 経営における善の追求 ― 時空間を超越した「他者」との邂逅による新たな次元 ―

- 著者

- 西原 文乃 川島 俊之

- 出版者

- 経営哲学学会

- 雑誌

- 経営哲学 (ISSN:18843476)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.2-18, 2022-08-31 (Released:2022-10-03)

- 参考文献数

- 27

昨今の経営において、株主資本主義や利益第一主義を脱した新たな資本主義を模索する動きがある。他方で、企業のパーパス(存在意義)を問う動きもある。こうした動きは企業も社会の一員として共通善や公共善を目指す存在への転換であると言える。しかし、このような経営における善の内実は、対象の捉え方によって変わる。今日の経営の対象はあくまで人間であり、個人としての人間だけでなく組織や企業などの人間が形成する共同体を含むが、それらは人間中心という独善になってしまう可能性を孕む。こうした問題意識に立ち、本稿は、数ある経営理論の中でも哲学を基盤に置き、善を起点とする知識創造理論において、その対象が「我々」人間に限定されているという見地に立ち、それを「他者」へと拡張する可能性を示す。本稿第2項の知識創造理論の検討では、同理論が哲学における知を概観し、西田やハイデガーを参照するが、「他者」を考慮していないことを明らかにする。第3項の斎藤の哲学では、ハイデガーが「他者」を論じていることを明らかにする。第4項の西田と仏教では、西田と仏教(臨済宗、浄土真宗、真言宗)が「他者」と深く関わることを具体例も交えて論証する。こうした考察から、想定し得ない「他者」を知識創造理論に明示的に取り入れることにより、知の生態系という「我々のため」の善に留まらず、新たな可能性へと開かれると結論する。また、政治や経営において、「我々」が「他者へ」の次元を視野に入れることで行動や思考の変容を起こし、「他者へ」の次元を護ることを提案する。この論考を通じて、時空間を超えて想定し得ないものについての想像と畏敬の念を持って善を追求し、「他者へ」の次元から政治哲学や経営哲学を語り、実践する人々が増えることを期待したい。

- 著者

- Eriko Uehara Hideki Hokazono

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)

- 巻号頁・発行日

- pp.FSTR-D-22-00213, (Released:2023-03-27)

Fermented barley extract P (FBEP) prepared from barley shochu distillation by-product has been reported to lower serum uric acid (UA) by increasing urinary excretion of UA. ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) is a transporter responsible for UA efflux from the intestinal tract and kidneys. This study aimed to identify, among the compounds isolated from FBEP using high-performance liquid chromatography, the components that promote ABCG2 expression in Caco-2 cells. Pyroglutamylproline (pEP) increased the expression of ABCG2 in Caco-2 cells at the gene and protein levels. These results suggest that the pEP contained in FBEP may decrease serum UA levels by increasing the expression of urate efflux transporters in the intestinal epithelium and promoting UA excretion.

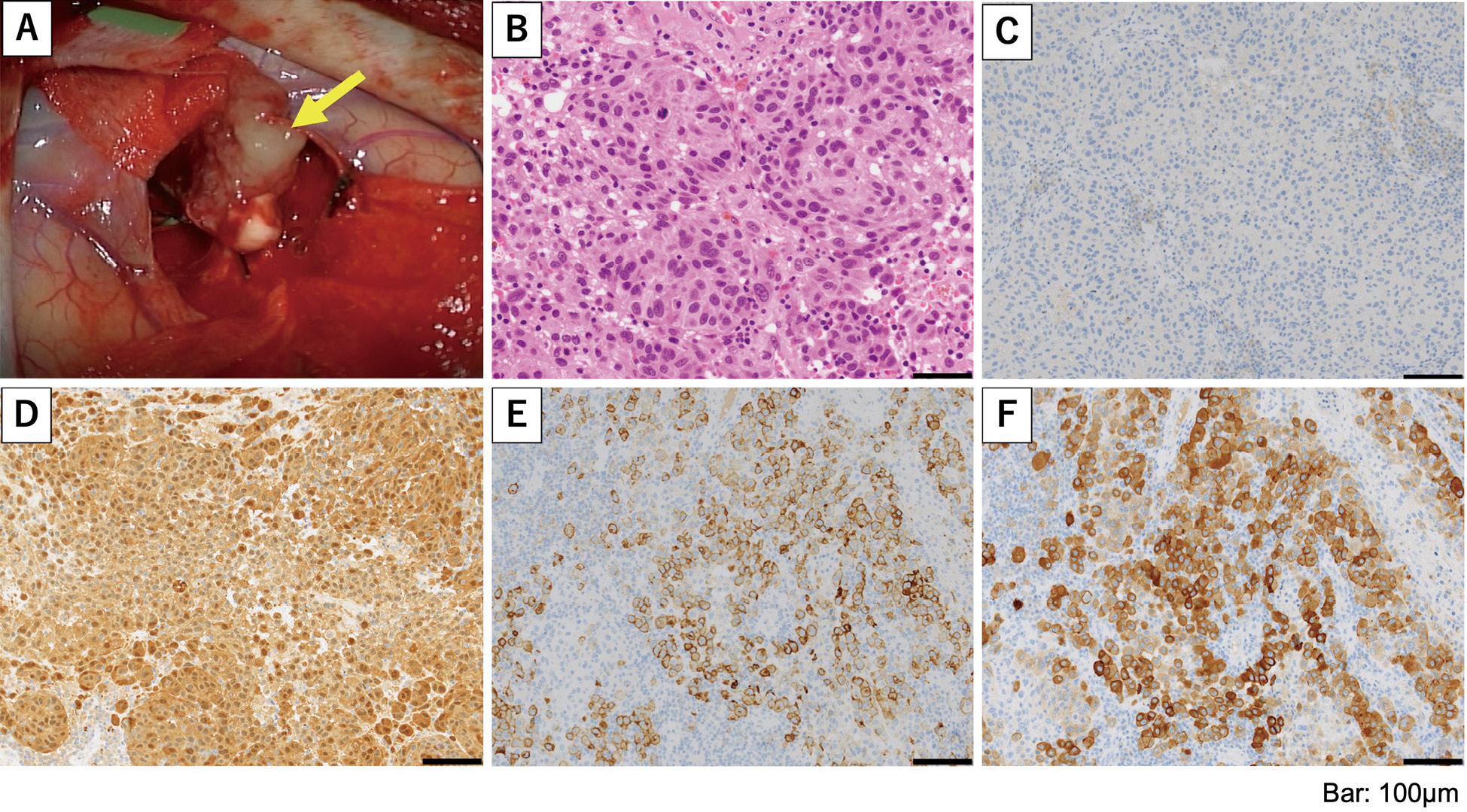

- 著者

- Juntaro FUJITA Yusuke TOMITA Koichi ICHIMURA Rie YAMASAKI Shohei NISHIGAKI Yuki NITTA Yusuke INOUE Yuta SOTOME Naoya KIDANI Kenichiro MURAOKA Nobuyuki HIROTSUNE Shigeki NISHINO

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.67-73, 2023-12-31 (Released:2023-03-24)

- 参考文献数

- 17

Melanoma carries a high risk of brain metastasis. A small subset of metastatic melanomas, known as amelanotic melanomas, does not present black coloration, reflecting a lack of melanin pigmentation. Here, we report a case of B-Raf proto-oncogene (BRAF) V600E mutation associated with a metastatic brain tumor caused by the amelanotic melanoma. A 60-year-old man was transferred to our department following acute onsets of left upper limb paralysis and convulsion. In the brain imaging, multiple lesions in the right frontal lobe and left basal ganglia were detected, and the presence of an enlarged left axillary lymph node was revealed. Consequently, we removed the right frontal lesion and performed a biopsy of the left axillary lymph node. Histological analysis of both specimens indicated an amelanotic melanoma, and genetic testing revealed a BRAF V600E mutation. The residual intracranial lesions were treated with stereotactic radiotherapy and molecular-targeted therapy, with dabrafenib and trametinib as the systemic treatment. Based on the Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, we determined that the patient achieved complete remission (CR) under uninterrupted molecular-targeted therapy over a period of 10 months. After the temporary withdrawal of dabrafenib and trametinib to avoid hepatic dysfunction, a new intracranial lesion appeared. CR of this lesion was achieved following reinstatement of the two drugs. These results suggest that, under limited conditions, molecular-targeted therapy can produce a sustained response against the intracranial metastasis of melanoma, and the therapy with reduced dose is still effective against a recurrent case after cessation of the therapy due to the toxicity.

- 著者

- 木村 睦 中島 康彦 ZHANG Renyuan 松田 時宜 羽賀 健一 徳光 永輔

- 出版者

- 奈良先端科学技術大学院大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2019-04-01

人工知能は、未来の社会の中心となる技術であるが、巨大なサイズと膨大な電力が問題である。ニューロモーフィックシステムは、脳の模倣で、コンパクト化・低消費電力化が期待できる。そこで、我々は、超コンパクト・超低パワーの『リアルニューロモーフィックシステム』の研究を、アーキテクチャ:単一アナログデバイス/マテリアル : アモルファス金属酸化物半導体/アルゴリズム:局所的学習則の3つの観点から進めている。本研究では、上記の新技術を導入したニューロモーフィックシステムの動作を、シミュレーション・実機で確認し、実用的かつ人間の脳と同様な超コンパクト・低パワーの汎用人工知能の可能性を検討する。

1 0 0 0 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」及び「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則」の解説

- 著者

- 白木功 [ほか] 著

- 出版者

- 法曹会

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 OA スギ花粉症とダニの舌下免疫療法―自験例に基づく治療方針と工夫―

- 著者

- 湯田 厚司

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.7, pp.968-973, 2021-07-20 (Released:2021-08-04)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 6

スギ花粉とダニの舌下免疫療法は, アレルギー性鼻炎治療の重要な治療として定着しつつある. 筆者は1,800例を超える SLIT の治療実績があり, 自験例に基づく治療方針や工夫を紹介する. 小児のスギ花粉症は急増しており, 最近の疫学調査から10歳未満の3人に約1人が10年以内にスギ花粉症を発症すると推測される. 2018年にスギ花粉とダニの舌下免疫療法が低年齢児にも治療できるようになった. 小児は成人と同じ用法用量で治療すればよく, 成人と同等の高い有効性があり, 安全性も成人と変わらない. SLIT 治療年数とともに効果の上乗せがあり, 治療終了後の効果持続を期待し, 4年間程度の継続治療を勧めている. 副反応は, 投与アレルゲンが増えると増え, 副反応で一時的減量が必要な例もあるが, 適切な時期に再増量を計画する. スギ花粉は全例が最大維持量にでき, ダニも適切な対処で最大維持量にできる. アドヒアランスが重要であるが, 患者の治療意欲を保つ工夫も必要である. 多重アレルゲン感作の例が多いが, 感作が多くても同じ効果を期待できる. 特にスギ花粉とダニの重複感作が多いので, 両方のアレルゲンで治療する Dual SLIT も安全にでき, 今後の治療例も増えるだろう. COVID-19 による患者受診抑制の中, 舌下免疫療法患者は影響を受けにくいので, 経営面も含めた大きな治療戦略となるだろう.

1 0 0 0 OA 木目模様の方向と嗜好 : 木目模様の視覚特性(1)

- 著者

- 寺内 文雄 大釜 敏正 増山 英太郎 久保 光徳 青木 弘行

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.7-12, 1995-07-31 (Released:2017-07-25)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

木目模様の方向の嗜好とその背景にある心理的要因を明確にするために,模様の方向の官能評価実験およびイメージの解析を行った。官能評価実験には(1)木目模様の複写,(2)木目模様を連想させる線模様,(3)山形模様の3種類の模様を用い,これらの方向の嗜好を一対比較法によって評価した。評価に寄与する心理的要因はカード間の評価の相関関係と,数量化理論III類によるイメージ構造の解析結果から検討を行った。その結果,木目模様では方向の嗜好が水平・垂直方向に偏り,なかでも上方向と右方向の評価が高いことが確認できた。また,数量化理論III類によって,模様イメージはI)緊張感,II)親近感,III)活動感の3要因で構成されることが明確となった。これらの結果を併せて検討したところ,模様イメージのI)緊張感とII)親近感が木目模様の方向の嗜好に影響を及ぼすことが示唆された。

- 著者

- 大久保 典夫

- 出版者

- 学灯社

- 雑誌

- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.5, pp.p106-107, 1979-04