1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1934年06月27日, 1934-06-27

1 0 0 0 OA Morphological Analysis of the Sylvian Fissure Stem to Guide a Safe Trans-sylvian Fissure Approach

- 著者

- Yasutaka IMADA Chie MIHARA Hitoshi KAWAMOTO Kaoru KURISU

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.502-512, 2022-11-15 (Released:2022-11-15)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 1

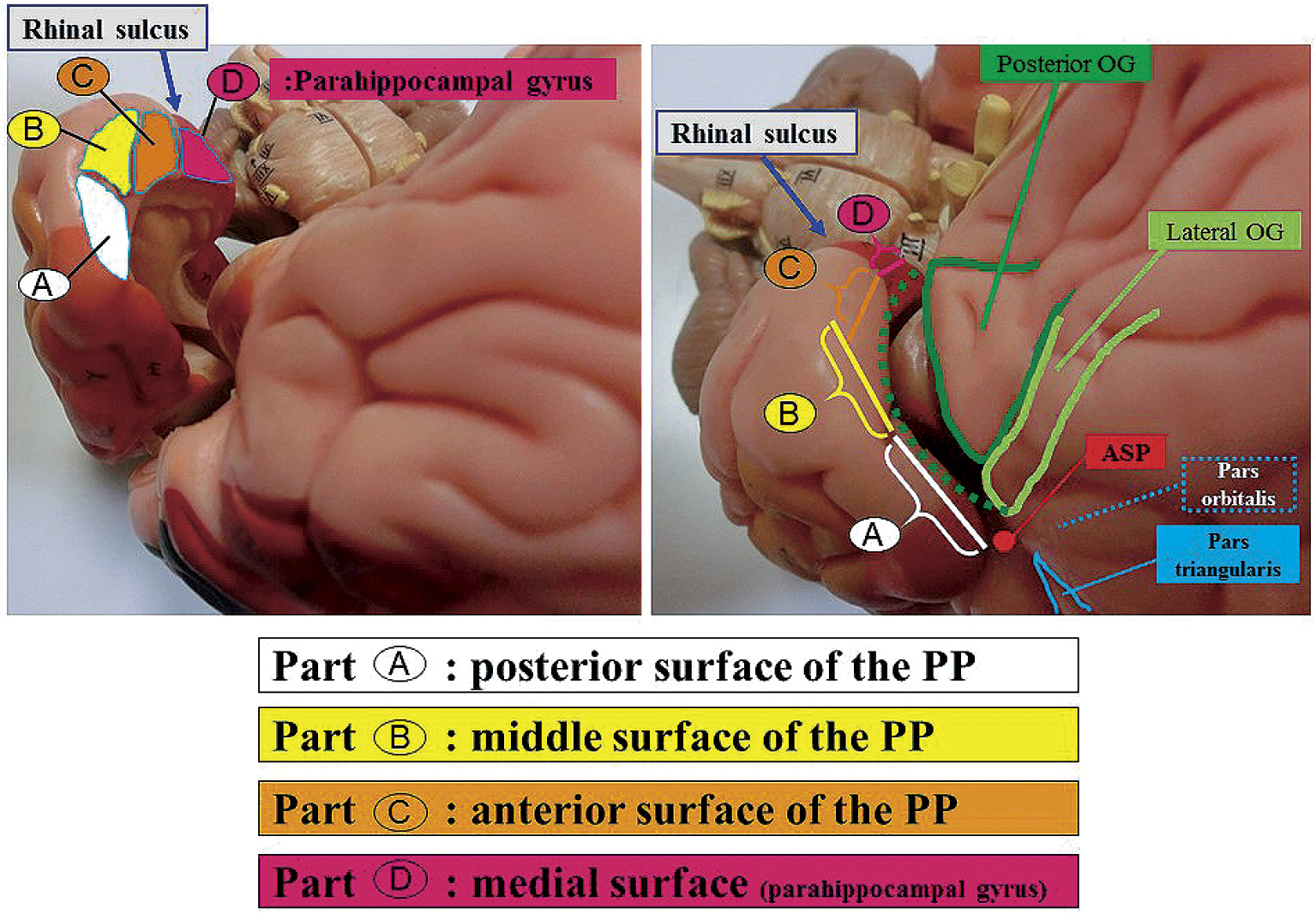

The sylvian fissure stem and its deep cisternal part (SDCP) consist mainly of the orbital gyrus (OG) and anterior medial portion of the temporal lobe. SDCP's adhesion has been found to make a trans-sylvian approach difficult due to the various patterns of adhesion. Thus, in this study, we aim to clarify the morphological features of the SDCP, and to guide a safe trans-sylvian approach. We retrospectively classified the morphology of the SDCP in 81 patients into 3 types (tight, moderate, loose type) according to the degree of adhesion of the arachnoid membrane and analyzed the morphological features of the OG and the temporal lobe using intraoperative video images. In addition, we have retrospectively measured each width of the SDCP's subarachnoid space at the three points (Point A, lateral superior portion; Point B, downward portion; Point C, medial inferior portion of SDCP) and analyzed their relationship to the degree of adhesion using the preoperative coronal three-dimensional computed tomography angiography (3D-CTA) images of 44 patients. As per the results, SDCP's adhesions were determined to be significantly tighter in cases with large OG and young cases. The temporal lobe had four surfaces (posterior, middle, anterior, and medial) that adhered to the OG in various patterns. The tighter the adhesion between the OG and each of the three distal surfaces of the temporal lobe, the narrower the width of the subarachnoid space at each point (A, B, C). Understanding of the morphological features of the SDCP, and estimating its adhesion preoperatively are useful in developing a surgical strategy and obtaining correct intraoperative orientation in the trans-sylvian approach.

1 0 0 0 OA XF-2の社内飛行試験

- 著者

- 藤瀬 守正 櫨山 藩 渡辺 吉之 水島 光男

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.555, pp.257-259, 2000-04-05 (Released:2019-04-11)

1 0 0 0 OA XF-2の飛行試験 計器較正・フラッタ

- 著者

- 土井 博史 清水 英二 宮野 次郎 段 浩二 米田 竜一 山下 範夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.555, pp.260-264, 2000-04-05 (Released:2019-04-11)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 決定/介入の割り切れなさ 多摩地域における知的障害当事者への支援から

- 著者

- 三井 さよ

- 出版者

- 日本社会学理論学会

- 雑誌

- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.3-15, 2011 (Released:2020-03-09)

本稿は、多摩地域における知的障害当事者への支援活動に基づき、ケアや承認を論じる際にしばしば取り上げられる、「決定」「介入」と「帰属」「分配」について考察を加える。知的障害の当事者には決定が困難だとみなされがちだが、実際には、当事者による決定を周囲が理解できなかったり、決定に必要な情報を周囲が当事者に伝えられなかったりするとも言える。当事者の自己決定を尊重するというとき、その決定プロセスに支援者や周囲がすでにどう介入してしまっているのか、それ自体を相対化することが必要になる。このことは、分配や帰属という制度レベルにも影響している。その人の主体性をそれとして尊重するためには制度的分配が必要だが、制度的分配を活用するためには当事者をよく知る支援者によるきめ細やかな支援が必要である。決定と介入の割り切れなさはひとつの関係性の内部では解決不能なため、多摩地域では複数帰属という手法に取り組んでいる。

1 0 0 0 OA Torque Ripple Suppression Method with Multilevel Inverter and Feedforward Dead-Time Compensation

- 著者

- Shuhei Shimmyo Kazuaki Yuki Kouhei Ohnishi

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- IEEJ Journal of Industry Applications (ISSN:21871094)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.360-369, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 3

This paper discusses the suppression of torque ripples in motor drives. Current ripples caused by pulse-width modulation with frequencies of 10-100kHz can be reduced by using high-frequency switching. On the other hand, current ripples caused by dead-times with 6kth-order ripples of fundamental frequencies increase with the switching frequency. Therefore, there is a trade-off relationship between the two ripples. To compensate for dead-times, feedforward compensation is widely used. However, effective compensation cannot be achieved if the feedforward compensation values contain modeling errors. This paper therefore reveals that the robustness of the output torque against compensation errors can be improved by using multilevel inverters. The proposed method is validated through simulations and experimental results.

1 0 0 0 OA Multi-level Motor Drives for Torque Ripple Suppression Taking Control Sensitivity into Account

- 著者

- Shuhei Shimmyo Katsutoku Takeuchi Norio Takahashi Makoto Matsushita Kouhei Ohnishi

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- IEEJ Journal of Industry Applications (ISSN:21871094)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.69-77, 2016-03-01 (Released:2016-03-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4 7

This paper discusses the suppression of torque ripple using multi-level inverters in motor drives. Because it is possible to improve the output waveforms using multi-level inverters, it is also possible to improve the control performance of motors. In this paper, the multi-level inverters achieve precise motion control, and a theoretical distortion index for multi-level motor drives that takes the control sensitivity into account is proposed. By calculating the distortion index, the optimal equivalent carrier frequency that can minimize torque ripple can be obtained. The validity of the proposed method is confirmed by our experimental results.

- 著者

- 松本 宗谷 Soya Matsumoto

- 出版者

- 同志社大学

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-21

Doctor of Commerce

1 0 0 0 大学への英文解釈

- 著者

- 東大学生文化指導会 編

- 出版者

- 東大学生文化指導会

- 巻号頁・発行日

- 1953

2016年、米国の人類学者Sherry Ortnerは、失業や疾病、戦争、災害等に苦しむ人々を対象とする「暗い人類学が人類学の中心的テーマになっている」と断言した。この発言の背景にあるのは、グローバル化と新自由主義の進展による大量の移民や難民の出現、工場移転の結果としての失業や短期雇用の増加である。急速に変わりゆく現代世界の中で、人類学がその使命とされてきた「異文化研究の学」にとどまることは可能なのか。むしろそれは研究対象と研究方法の根本的な改変を必要としているのではないか。本研究の目的は、苦難に満ちた現代世界に生きる多様な人々を包括的に研究するための新たな方向性を見つけることである。

- 著者

- Shin-ichi Momomura Hiroyuki Tsutsui Yoshitaka Sugawara Makoto Ito Takeshi Mitsuhashi Seiji Fukamizu Mahito Noro Naoki Matsumoto Tomoyuki Tejima Kaoru Sugi for the MOMIJI Study Investigators

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.8, pp.1911-1919, 2012 (Released:2012-07-25)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 21 16

Background: Cardiac resynchronization therapy (CRT) is effective in reducing morbidity and mortality in systolic heart failure patients with cardiac dyssynchrony as demonstrated in studies with primarily Western populations. Although CRT devices with a defibrillator (CRT-D) became available in Japan since 2006, their efficacy remains uncertain in Japanese patients. In this prospective, multicenter study, the efficacy of CRT-D therapy in an all-Japanese population was compared with the study conducted in the US, Multicenter InSync ICD Randomized Clinical Evaluation (MIRACLE-ICD). Methods and Results: Ninety-three patients were evaluated according to the subject selection criteria of the MIRACLE-ICD study, and 80 patients were enrolled. Results at baseline and 6-month post-CRT-D implantation were compared in terms of composite clinical response (CCR) and other secondary endpoints. Quality of life (QOL) was assessed with a validated Japanese version of the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. CCR was improved in 55 patients (68.8%), unchanged in 14 (17.5%), and worsened in 11 patients (13.7%) (MIRACLE-ICD general phase: 62.0%, 13.4% and 24.6%, respectively). Non-inferiority was verified by 1-sided test with 10% equivalence margin. QOL score improved significantly (50.0±26.2 vs. 23.6±20.2, P<0.01). Conclusions: The MOMIJI study demonstrated that CRT-D effectiveness as assessed with CCR was non-inferior to the trials conducted outside Japan, thus suggesting that the benefits of CRT-D are similar between Japanese and non-Japanese patients. (Circ J 2012; 76: 1911–1919)

1 0 0 0 兵庫の鉄道全駅 : 私鉄・公営鉄道

- 著者

- 神戸新聞総合出版センター編

- 出版者

- 神戸新聞総合出版センター

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 兵庫の鉄道全駅 : JR・三セク

- 著者

- 神戸新聞総合出版センター編

- 出版者

- 神戸新聞総合出版センター

- 巻号頁・発行日

- 2011

1 0 0 0 アメリカにおける政党変容のメカニズム:近年の共和党を中心に

近年の共和党は、中道穏健派が著しく退潮し、保守派が圧倒的な主導権を握る保守的な政党に変化した。この要因として南部の変化、レーガン主義の浸透などさまざまな点を指摘できるが、とくに注目すべきは、1970年頃から今日にいたるまでの変化が、いわゆる決定的選挙なしで起きていることである。すなわち、近年の変化は二大政党間の劇的な勢力関係の変化を伴わず、しかもきわめて緩やかな変化となっている。これまでに例のない政党変容を理解するためには、これまでとは異なる概念装置が必要不可欠であろう。本研究では、社会運動・政治運動による政党への浸透、ならびに政党を支援する利益団体連合の形成・変化という二つの視点を重視して研究を行った。これまで公民権運動など社会運動の政党への浸透についてはかなりの研究が蓄積されてきたが、クリンチャン・コアリションに代表されるキリスト教保守派と共和党の関係は、社会運動よりは基盤の狭い政治運動の政党への浸透として理解できることを示した。また、とりわけ重要な点は、1990年代の半ばから、反増税団体、銃所持団体、中小傘業団体、キリスト教保守派団体、反環境保護政策団体、文化的保守派団体などがいわば大同団結し、井和党を、とりわけその保守派を支援し始めた。これは同時に、保守系のシンクタンク、財団などの501(c)(3)団体、Americans for Tax Reformなどさまざまの保守系501(c)(4)団体、そして政治資金団体である保守系政治活動委員会(PAC)が非公式な形ながら機能的に相当程度統合されたことも意味していた。今日では党内穏健派現職議員を落選させようとするPACも登場している。このような党外部の政治団体の浸透・連合が果たす役割を解明できたことが本研究プロジェクトの大きな成果である。

- 著者

- 藤原 辰史

- 出版者

- 現代史研究会

- 雑誌

- 現代史研究 (ISSN:03868869)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.61-67, 2019-12-27 (Released:2022-11-08)

1 0 0 0 職業歌手の音声障害に対する音声治療

- 著者

- 前川 圭子

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.241-247, 2022 (Released:2022-11-17)

- 参考文献数

- 26

本邦では,職業歌手の音声障害に対して言語聴覚士(ST)による音声治療が行われることは少ない.しかし,微細な声帯病変でも歌声の異常をきたし仕事の成果にも影響する職業歌手に対してこそ,音声治療は積極的に行われるべきと考える.本稿では職業歌手の音声障害に対する音声治療の効果について文献的に考察し,実際に音声治療を行ううえでの要点について述べる.職業歌手に対する声の衛生指導の要点としては,1)歌唱以外の声の乱用・誤用を防ぐ,2)声帯の湿潤を心掛ける,3)vocal warm-up/cool-downを励行する,ことに留意している.また,発声訓練の要点としては,1)来院できる機会に集中的訓練を行う,2)試験的音声治療を行い最適な手技を使う,3)うまく歌うための技術指導は歌唱指導者から受ける,ことに留意している.発声訓練には,声帯の接触によるダメージを減らし,歌唱者の発声機能を改善することが報告されている半遮蔽声道エクササイズを利用している.