1 0 0 0 OA Willingness to Communicate 尺度化の可能性について

- 著者

- 籠尾 悦子 多良 静也 那須 恒夫

- 出版者

- 四国英語教育学会

- 雑誌

- 四国英語教育学会紀要 (ISSN:09145850)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.1-13, 2009 (Released:2020-01-07)

This study attempts to construct a WTC (Willingness to Communicate) scale with high content validity and internal consistent reliability, based on 41 WTC questionnaire items developed by Sick and Nakasaka (2000). Six hundred twenty-four public high school students in Kochi city were given Sick & Nakasaka's questionnaire. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis revealed that 13 out of 41 items were acceptable variables to be included in the scale and that they could be grouped into two factors: Factor 1 "a situation where a real English user is assumed" and Factor 2 "a situation where the English use in the classroom is assumed." This new two-factor scale will make a substantial contribution to WTC research in the future.

1 0 0 0 OA 教室内でのWTCに影響を与える要因の調査研究

- 著者

- 今野 勝幸 古賀 功

- 出版者

- 中部地区英語教育学会

- 雑誌

- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.319-326, 2020-01-31 (Released:2021-01-31)

- 著者

- 湯澤 剛

- 出版者

- 中部地区英語教育学会

- 雑誌

- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.153-160, 2013-01-31 (Released:2018-01-31)

- 著者

- 青山 拓実 島田 英昭 菊原 健吾 酒井 英樹

- 出版者

- 中部地区英語教育学会

- 雑誌

- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.17-24, 2020-01-31 (Released:2021-01-31)

1 0 0 0 OA 関係流動性が日本人の英語Willingness to Communicateに与える影響

- 著者

- 伊藤 健彦

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.15-25, 2021-07-31 (Released:2021-07-31)

- 参考文献数

- 32

This study aims to examine the effect of relational mobility on the Willingness to Communicate (WTC) in English of Japanese people. Previous studies have focused on internal factors such as perceived competence and personality to predict the WTC, but did not reveal which environmental factors influenced these factors. This study focused on relational mobility as a socioecological factor. A pilot survey showed that to predict the WTC in English of Japanese people, perceived communication competence in English had the strongest positive effect, as in previous studies. Study 1 showed that relational mobility positively influenced the WTC via perceived competence, targeting university students. Study 2 showed that, targeting different university students, the mediation effect found in Study 1 was confirmed. In addition, we examined whether relational mobility enhanced the WTC via a decreased evaluation concern and increased the perceived competence or not, but the whole indirect effect was not confirmed.

1 0 0 0 OA 感情スクリプトと第2言語コニュニケーション

- 著者

- 八島 智子

- 出版者

- 関西大学外国語教育研究機構

- 雑誌

- 関西大学外国語教育研究 (ISSN:13467689)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.43-58, 2006-10

1 0 0 0 OA アメリカ留学による英語コミュニケーション能力の習得 : 8人の学生のケーススタディーから

- 著者

- 八島 智子 山本 誠子 ビスワット リンダ

- 出版者

- 外国語教育メディア学会(LET)

- 雑誌

- Language Laboratory (ISSN:04587332)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.31-43, 1994 (Released:2017-07-28)

日本の経済力の高まりと国際化へのかけ声を背景に,海外に留学する大学生や高校生の数は年々増加している。学位やディプロマ取得を目的とした正規留学以外にも,語学研修を主目的とした短期,長期留学共にプログラムは多様化しているが,それらの参加者への影響については系統だった調査が少ないのが現状である。著者は,アメリカに一年間留学した日本の高校生の異文化体験の実態と意義を明らかにすることを目的に,1987年度より,主に面接,質問紙,英語能力テスト等を用い多面的調査を実施している。本論では総合的な調査の一環として行った英語伝達能力の習得に関する予備的研究の報告をする。

- 著者

- 齋藤 とも子 錦戸 典子 松木 秀明

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.117-129, 2015 (Released:2015-08-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 2

目的:産業看護職による心理社会的職場環境改善の支援状況,保有している知識・技術,自己研鑽・学習環境等の状況ならびにそれらの関連を明らかにする.さらに,支援についての関連要因モデルを作成し,産業看護職による心理社会的職場環境改善の支援を推進するための示唆を得る.方法:日本産業衛生学会会員で,企業または単一型健康保険組合に所属する産業看護職を対象に,無記名郵送式質問紙調査を実施した.356名(回収率46.4%)からの回答のうち,主要な項目に無回答がない産業看護職329名(有効回答率92.4%)を分析対象とした.心理社会的職場環境改善の支援7項目について因子分析を行い,抽出された支援因子ごとのモデルを作成し,共分散構造分析を行った.結果:因子分析より【ストレス状況の把握と助言による職場環境改善の支援】と 【職場参加型の環境改善の支援】の支援因子が抽出され,平均実施割合は,それぞれ約5~8割,および4割未満であった.【ストレス状況の把握と助言による職場環境改善の支援】には,「管理職へ,理解を促すための説明を行う」や「ストレス調査結果を部署毎に集計・分析する」からなる支援技術が関連し,これには「個人のストレス調査票」や「一般的な職場のストレス要因」からなる支援知識が関連していた.支援知識・支援技術には,「日頃の職場環境改善活動を振り返り,活動報告を行う」,「論文を読む」からなる自己研鑽が関連していた.【職場参加型の環境改善の支援】には,「キーパーソンを中心とした職場討議を間接的に支援する」や「職場のストレス調査結果を管理職へフィードバックする」からなる支援技術が関連し,それには「職場環境改善のツール」や,「職場のストレス調査票の活用方法」からなる支援知識が関連していた.支援知識・支援技術には,「グループワークを効果的に行うための研修会への参加」,「大学や研究機関の指導者からサポートや助言を受けられる」からなる自己研鑽・学習環境が関連していた.考察:産業看護職による心理社会的職場環境改善支援の内容およびその関連要因が明らかとなった.支援の実施割合より,特に 【職場参加型の環境改善の支援】を推進する必要性が示唆された.今後は,支援推進のために,支援との関連が明らかとなった支援知識・支援技術の獲得を促していく必要がある.

1 0 0 0 OA 学習者の自発的発話を導く教師の学習支援的言動 : 積極的な自発的発話の場合

- 著者

- 野原 美和子 Miwako NOHARA インドネシア日本語・日本文化センター日本語学校 Japanese Language and Culture Centre Indonesia

- 雑誌

- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 = Japanese language education around the globe ; Japanese language education around the globe (ISSN:09172920)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.101-113, 1999-06-30

学習者の多様化に伴い、「人間中心主義」(縫部1991)を基調とする教師の学習支援的な役割が求められてきている。教師の学習支援的役割とは、偏に、「言語習得を促進するような学習環境を整えること」と言えるが、日本語教師が実際に教育現場でどのような活動を行なって環境整備をしているのかは推測の域を脱し得ていない。本稿は、言語習得を促進すると考えられる多数の要因の中から学習者の自発的な発話を採り上げ、それを導く教師の学習支援的言動について考える。 本稿では、先ず、学習者の自発的な発話が言語習得に与える影響を見、その後、自発的な発話の分類を行なった。自発的な発話は「積極的な自発的発話 (積極自発)」と「消極的な自発的発話(消極自発)」に分類されるが、学習者が抱いた問題の直接的な克服手段となる積極自発のみに焦点を当て、その内容と生じた状況・要因を授業分析を通 して特定した。それにより、積極自発を導いた教師の言動について考察を行なった。 総体的に見ると、積極自発の内容が何であれ、一方向的な説明等の状況よりインターアクションがあり交渉の行い易い状況を増やすことが積極自発の増加につながることが分かった。そのような環境を作り出していくことが、積極自発に関する教師の学習支援的言動であると言える。

1 0 0 0 OA 石川県小松市大杉谷川流域の方言

- 著者

- 加藤 和夫

- 出版者

- 小松市立博物館 = Komatsu City Museum, Ishikawa Prefecture, Japan

- 雑誌

- 小松市立博物館研究紀要 = Memoirs of the Komatsu City Museum (ISSN:02887975)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.1-51, 1997-03-31

1 0 0 0 OA 不登校の孫と易疲労の祖母に柴胡加竜骨牡蛎湯が奏効した症例

- 著者

- 沢井 かおり 吉野 鉄大 大岸 美和子 渡辺 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.235-238, 2021 (Released:2022-08-12)

- 参考文献数

- 8

漢方治療では,異なる病状の症例でも漢方的病態が同じであれば同一処方が有効であり,これを異病同治と称する。特に家族では,遺伝的素因や生活環境の共通性から漢方的病態が類似しやすい。今回,不登校の孫と易疲労の祖母に対する異病同治の症例を経験したので報告する。症例1(孫)は13歳女性,主訴は不登校である。やや実証,寒熱中間証,気逆,気滞,血虚と診断して柴胡加竜骨牡蛎湯を処方したところ,次第に登校できるようになり,集中力がついて成績もよくなった。症例2(祖母)は73歳女性,主訴は易疲労である。虚実中間証,寒熱中間証,気滞,気虚と診断して柴胡加竜骨牡蛎湯を処方したところ,体調がよくなり元気になった。不登校の孫と易疲労の祖母に対して,柴胡加竜骨牡蛎湯がいずれも奏効した。これは血縁であるということと,家庭内のトラブルという背景の一致によって,漢方的病態が似ていたためと思われた。

1 0 0 0 OA ポリエステル繊維を含む綿の燻焼の挙動

- 著者

- 三宮 大弥 鈴木 正太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本燃焼学会

- 雑誌

- 日本燃焼学会誌 (ISSN:13471864)

- 巻号頁・発行日

- pp.2202, (Released:2022-07-20)

- 参考文献数

- 5

Smoldering of a futon, a Japanese style mattress, is significantly affected by the blend ratio of polyester and cotton fibers comprising the wad that is stuffed in the futon; it was found that the smoldering is inhibited when a relatively small amount of polyester fibers is added to the wad. To understand this effect of blend ratio, experiments are conducted in this study with bare wads of cotton and polyester fibers having different blend ratios. A thin wad is laid on a hot plate with the intention of compensating the heat loss and letting the smoldering occur within the visible range in the wad so that the behavior of it can be observed from the surface. A spot of its surface is heated locally with a lamp and the temperature is measured by means of a thermographic camera for detecting the ignition. After it ignites, the smoldering behavior is recorded by a video camera or a microscope. It is found that the average of the ignition delay time increases as the polyester ratio increases, while data scatter widely depending on each sample. All the wad samples containing 25wt.% of polyester ignite just as those of 100wt.% cotton fibers, but the travel distances of the smoldering spread become distinctly shorter. These results indicate that the inhibition of the smoldering with small amount of polyester is originated from not the propensity of ignition but the propensity of smoldering spread. The microscopic observation reveals a vast movement of fibers in the preheating zone, which is caused by the melting and deformation of polyester fibers; such a movement may influence the propensity of the smoldering spread.

「主体的・対話で深い学びの実現」に向けた授業改善が進んでいる。しかし,対話的活動を組織しても, 個別には全く発言しなかったり,発言したとしても1,2回で済ませ,話し合いを他の生徒に任せてしまう生徒が見られ, 表面的な「対話的な学び」が多いことも課題である。本研究は,理科授業における「対話的な学び」に着目して,生徒たちが問題解決で協働しつつ,自分たちの話し合いの状況について自己評価が行える手法であるスパイダー討論を導入した場合の話し合いの在り方やその指導方法について検討し,授業実践を通して,その効果検証を行うことを目的とした。生徒たちは,目標をルーブリックに置き,話し合いや振り返りを行い,教師が発話状況を可視化するクモの巣図を描いて振り返ることを重ねて実践した結果,生徒たちは話し合いに意欲的に参加し,協力するためのスキルや他者の考えを発展させたり,自分の考えを分かりやすく納得を得るように発言したりするスキルを磨くことが確認できた。また,話し合い活動における平等な参加が,生徒集団の親密化を促進し,言語活動の充実にも寄与したものと考えられる。

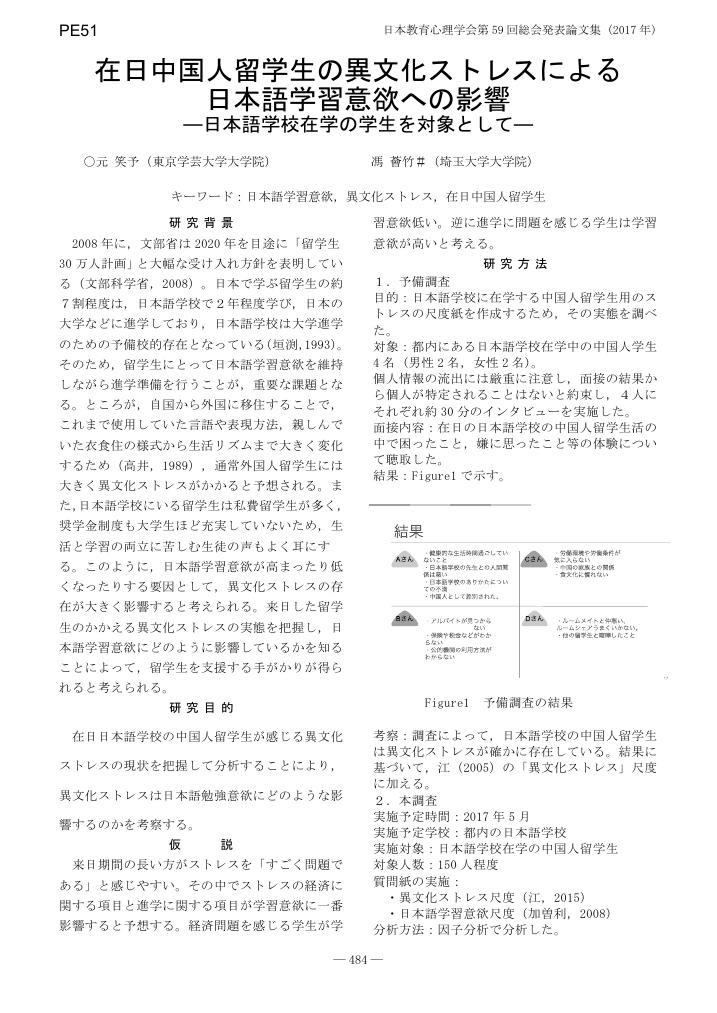

- 著者

- 元 笑予 馮 薈竹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第59回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.484, 2017 (Released:2021-02-10)

1 0 0 0 OA 1. マイクロプロセッサアーキテクチャの動向

- 著者

- 所真 理雄 飯塚 肇

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.3, pp.178a-183, 1976-03-20 (Released:2008-04-17)

1 0 0 0 OA 先島諸島における津波堆積物の“埋蔵地”の発見

- 著者

- 北村 晃寿

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

1771年八重山地震に伴う八重山津波は,石垣島を中心に先島諸島全域にわたり,1万2千人の犠牲者と甚大なる被害を与えた.その最大遡上高は30mと推定され,2011年の東北地方太平洋沖地震の津波の発生まで,日本の歴史上,最大の津波とされていた.この八重山津波とそれ以前の大津波の痕跡として,「サンゴからなる津波石」や「遺跡を覆う石灰質の砂質津波堆積物」が報告されていた.最近,静岡大学防災総合センター客員教授の安藤雅孝氏が,石垣島の丘陵地で,人為改変から免れた砂質津波堆積物の“埋蔵地”を発見した.そこのトレンチ調査では, 4つの津波堆積物(上位から津波堆積物I,II,III,IV)が識別され,それらの年代は,西暦1950年を基準として,248年前以降,920–620年前,1670–1250年前,2700–2280 から1670–1250 年前である(Ando et al., 2018, Tectonophysics, 722, 265-276).I,II,IVは石灰質砂からなり,陸側末端まで追跡できたので,末端高度(それぞれ9 m,6 m,8 m)を確定できた.津波堆積物Iは1771年八重山津波の津波堆積物で,末端高度(9 m)は古文書と一致する.津波堆積物I直下の土壌層には,複数の地割れが発見され,八重山地震では激しい地震動のあったことが裏付けられた.津波堆積物I,II,IVは貝化石を産し,それらの種組成から津波発生時にサンゴ礁の礁嶺が存在していたことが分かった(Kitamura et al., submitted).津波堆積物IIIは埋没津波石で標高1 mに見られる.津波堆積物IVの年代値の確定が不十分などの問題があり,追加の調査が望まれる.

1 0 0 0 運輸審議会半年報

- 出版者

- 運輸大臣官房審理官室

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和30年7-12月, 1956

1 0 0 0 OA LEDによる特定周波数の光刺激がレタスの生育に及ぼす影響

- 著者

- 中林 和重 鈴木 崇範

- 出版者

- 日本生物環境工学会

- 雑誌

- 植物工場学会誌 (ISSN:09186638)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.149-153, 2003-09-01 (Released:2011-03-02)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 2

Plant growth rate can be controlled by adjusting both the light quality and during light and dark transition. Light intensity and time also have an effect on growth rate.We investigated the effects of low-intensity light irradiation of specific frequency on the growth and inorganic contents of lettuce in the field. Lettuce was cultivated using three types of nutrient solution (complete nutrition, NO3-N-excessive, NO3-N-deficient). Light sources were red and yellow LEDs, which are low-cost artificial light sources used in plant production. Leaves were irradiated by pulsed LED-light for several hours each day.Red and yellow LED-light stimulation of specific frequency (20 Hz, 50 Hz) increased the lettuce yield in nutrient solutions with lower NO3-N concentrations, despite of the fact that the chlorophyll in lettuce does not response much yellow light. Changes in light stimulation frequency affected NO3-N concentrations in lettuce sap. These results suggest that stimulation by red or yellow LED-light in the field has a positive effect on photosynthetic activity.

1 0 0 0 OA アングラ演劇の興亡

- 著者

- 岸田 真 Shin KISHIDA

- 雑誌

- 桜美林論考. 人文研究 = The journal of J. F. Oberlin University. Studies in humanities (ISSN:21850690)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.61-74, 2012-03-01